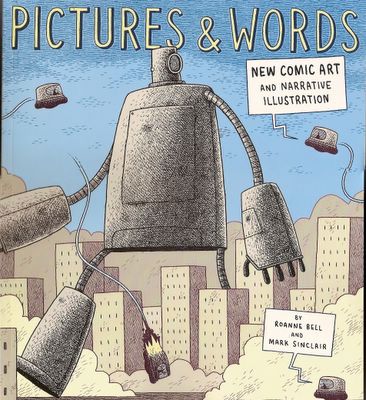

Há pouco tempo, falei do generalista livro de Carlos Pessoa e falei de uma certa aura de oportunidade desperdiçada. Tendo em conta a tacanhez e a inveja mesquinha que por vezes se faz passar por espírito “nacional” (seja lá o que isso for), gostaria de começar por dizer que não se devem certas desilusões em relação às produções portuguesas ao facto de serem portuguesas, e ser mais exigente ou menos condescendente por isso. Trata-se simplesmente de um discernimento (o meu, obviamente) que pretende um diálogo embebido num panorama o mais largo (e alargando-se) possível. Logo, não será surpresa que certas desilusões possam também ser provocadas por publicações aparentemente respeitáveis, como este volume sobre a arte e as especificidades da banda desenhada, editado pelos britânicos Roanne Bell e Mark Sinclair. Apesar do design do volume ser, ainda que simples, soberbo, e de uma clara legibilidade, não o salva dos problemas de raiz que apresenta, a saber, os seus próprios fundamentos teóricos.

Este livro é como que um catálogo, ou uma mostra, de exemplos de “boa banda desenhada” (incluindo vinhetas únicas), estando os três capítulos divididos nas seguintes linhas de força: bandas desenhadas “mudas”, de uma vinheta, e as relações texto-imagem. Quanto a esses critérios inaugurais, não há nada a dizer, já que toda e qualquer opção implica deixar algo de fora. O problema começa logo pelo facto dos exemplos (do 1º e 3º capítulos) serem excertos de trabalhos mais vastos, o que, se por um lado servem de boas ilustrações à ideia discutida, de pouco servem contudo para entender a sua contextualização na obra completa e nada satisfazem quem não conhece ou não pode conhecer essa mesma obra (existem indicações, porém, de quando e como foi essa obra publicada).

Mas para um livro que se intitula Pictures & Words, afinal pouco se reflecte sobre as díspares relações possíveis que se podem estabelecer entre elas. Algumas técnicas são exploradas, como por exemplo a discrepância entre discurso directo e imagens, mas o exemplo que dão de Jordan Crane não é particularmente diferente do que se pode encontrar em muitos outros artistas (nomeadamente Chris Ware).

Tendo como subtítulo New Comic Art and Narrative Illustration, tampouco nos admiraria que a esmagadora maioria dos trabalhos fossem contemporâneos (posteriores a 2001), e ficava-se mais uma vez pelos problema de se ter de aceitar o critério escolhido. Mas o facto de existirem excepções, com os exemplos de Andrzej Klimowski (com o seu magnífico The Depository, de 1994 – e a desculpa de ter saído uma edição polaca em 2001 parece-me esfarrapadíssima) e de David “cala-te lá com o não sabes desenhar” Shrigley (com trabalhos de 98), desregula logo essa mesma opção, e revela ainda mais a incompleta dedicação ao tema de fundo, a saber, das estruturas e potencialidades deste modo de expressão.

Se bem que se possam encontrar alguns aspectos positivos na natureza verdadeiramente internacional da escolha, e no seguimento de um certo ambiente de produção, mais inclinado aos trabalhos “alternativos”, aos “artísticos”, isto é, àqueles que procuram satisfazer uma necessidade não remetida à narratologia simples, mas ao modo concreto de a tornar mais significativa, uma segunda e mais informada consideração também põe isso em dúvida. Não é que esteja aborrecido com a ausência de Portugal (apesar da indicação tangencial à Satélite Internacional e à Bedeteca de Lisboa), pois isso é, infelizmente, expectável, dadas as “quotas de representação”. Mas não haver nenhum exemplo de Espanha, do Brasil, ou do Japão (pasme-se!), leva a colocar sérias dúvidas na selecção final. As grandes ausências são também marcantes, e repito o nome de Ware para nos limitarmos. Quanto ao ambiente “alternativo”, a inclusão dos trabalhos dos artistas britânicos Barnaby Richards, Nikhil Singh (nascida na África do Sul) e John Dunning não traz nenhum balanço em relação à noção experimentalista que parece estar em jogo. Não obstante a qualidade dos seus trabalhos, a inclusão de nomes como Barry Blitt, Jason, e mesmo Marjane Satrapi, é estranhamente vã em relação aos princípios que se prometiam avaliar e exemplificar... E isto continuaria...

Os aspectos mais problemáticos são todavia as afirmações (sem contraditório) teóricas espalhadas pelos textos de apresentação e de descrição dos trabalhos/artistas. Seria exaustivo elencar aqui todos, mas vejamos, por exemplo, alguns deles. Logo no texto de introdução às bandas desenhadas “silenciosas” diz-se que essa é uma forma que é usada desde 35 000 a.C., nas cavernas paleolíticas, passando pelos hieróglifos e a Capela Sistina. Depois de tantas discussões e publicações dedicadas à evolução das Artes, da Estética, das suas relações com a Língua, e mesmo estudos relativos à banda desenhada em particular, este tipo de boutades acabam por ser cretinices indesculpáveis. Afinal, na ausência de linguagem escrita no Paleolítico, é difícil falar de uma “ausência de texto” consciente; os hieróglifos, não é mistério nenhum, não têm valor iconográfico, sendo uma notação sobretudo fonética (consonântica) apesar de alguns valores residuais semânticos; e querer exercer algum tipo de estruturação sequencial ou mesmo multivectorial na obra de Miguel Ângelo a partir do conceito contemporâneo da banda desenhada é um violento e crasso equívoco intelectual. Historicamente, a visão é afunilada – como não podia deixar de ser para britânicos (não sendo britânico, Hobsbawn poderia ter exercido aqui alguma luz sobre os autores). E só poderia continuar com etcs...

O livro é um belo objecto, sem dúvida. Uma boa compra para “livro de mesa de café”, ou até como directório de descoberta de novos trabalhos que eventualmente não conheçam. Mas o preço não convida a uma compra fácil (19.95 libras). Finalmente, a fundamental e frequente falaciosa falibilidade faz-me fremente de fabricar mais fffs.

Sem comentários:

Enviar um comentário