1. Fragmentado ou não, ferido ou saudável, julgo que a existência de um possível “espírito europeu” se notará sobretudo em obras de arte que expressem não só na superfície essa europeidade, mas também em que os seus mecanismos e consequências o corroborem.

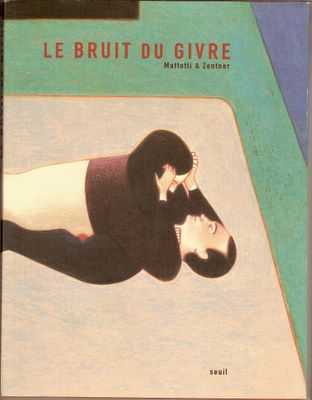

2. O processo de trabalho do álbum Le Bruit du Givre é por demais conhecido e remeto a outras leituras para os interessados. Mas para quem não quer procurar, ficam aqui as palavras-chave desse processo: convite pelo jornal alemão Frankfurter Allgemeine Zeitung para fazer uma história de banda desenhada num suplemento a cores durante 24 Domingos; encontros regulares entre os autores; criação da obra apenas durante esses encontros; estruturação e avanço na história durante a sua publicação; sucesso de atenção pela parte do público e da imprensa. A sua edição em livro respeita tudo o que foi publicado no jornal: duas páginas, com duas vinhetas cada uma.

3. Se é verdade que ambos os trabalhos referidos, Le Bruit... e Jekyll..., convidam Mattotti de novo às (primárias, vivas, gritantes) cores nos seus trabalhos de banda desenhada, não quer dizer que ambos tenham as mesmas cores. A adaptação de Stevenson é bem mais sombria, sangrenta, e as cores tornam-se signos disso mesmo, tal como Le Bruit... permite um uso mais diversificado e em “verso branco” de todas as cores.

4. Le Bruit...: As histórias do Imperador Liu e dos três homens descoroçoados são um recurso clássico ao mise-en-abîme. Julgo que era Gide quem gostava de ler livros com temas ou locais que estivessem o mais afastados possível do espaço onde os lesse...

5. Terão significado os nomes? (pergunta ambígua): Um Samuel que interpreta, uma Alice que parte, um Marco que guarda uma Cléopatra, uma Dana que apenas observa...e Darko?

6. As metáforas, como sempre, são visuais, como contrapeso a um texto aparentemente simples, mas poético pelo seu despojamento. A complementariedade entre texto e desenho é aqui máxima. A cumplicidade e a voz dos autores é confundida em absoluto, parece-me.

7. Mecanismos de cegueira: não se opta pela facilidade de, p.ex., vinhetas a negro, mas há a subtileza de nas pranchas a seguir à “cura” haver mais luz que sombra, balançando o que se passara no anterior. Ou é a minha leitura?

8. As sensações vão muito além do visual, mesmo além da sua ausência, como quando durante a cegueira de Samuel Darko. Baudoux & Jadinon já se referiram antes ao título duplamente “sonoro e térmico” (Le Bruit... traduzir-se-á por O Ruído da Geada, em espanhol é El Rumor de la Escarcha), mas ascendem a deuterogonistas os medos, a memória, o desejo, o apagamento deste último, etc.

9. A associação da plasticidade fantasmática de algumas das pranchas de Mattotti à obra de Hopper, feita por Thierry Groensteen, faz todo o sentido. A narratividade que se parece impôr na telas do famoso pintor americano, e em Mattotti, sobretudo em Le Bruit.., parece elevar as vinhetas deste àquele tipo de imagens mitificadas, e separadas da narrativa onde se inserem, que Fresnault-Deruelle lê em Hergé.

10. O rosto da mulher que se julga procurar, Alice, nunca é total e claramente visível: é como se essa não-representação fosse já um indício da falsidade da busca, de que toda a história não tem esse fim banal. O rosto das restantes personagens, sobretudo da principal, também surge por vezes com uma máscara sobreposta, um círculo de vermelho, uma mancha de cor (manchas de cor sobre manchas de cor, afinal): é que a naturalidade não é para aqui chamada na sua representação plástica; tudo assume um signo que funciona no interior da história, um pouco como penso que as referências culturais externas funcionavam nos filmes de João César Monteiro: não são para ser levadas no seu sentido mais denotativo, chão, mas sim para serem entendidos como uma plataforma para uma outra leitura desviante do que se apresenta à superfície da leitura/olhar. Estas máscaras, será escusado dizê-lo para quem conhece a obra de Mattotti, são signos repetidos e típicos na sua obra, desde Feux até aos seus projectos de desenhos animados (Barbablù) – o que será talvez uma herança hiperbolizada de Alberto Breccia (a quem dedica Jekyll...) e José Muñoz, referenciando ambos na entrevista incluída nesta SI.

11. Em questões de adaptação, não me parece que Jekyll... traga de facto uma nova dimensão à novela de Stevenson. A dicotomia entre o Bem e o Mal Absoluto não funcionam, muito menos nestes nossos tempos – na estética, na política, na vida - que merecem maior e mais claro discernimento. A comparação da imoralidade de Hyde – brutal, se não mesmo animal, precisamente daquele bom chefe de família que sente uma atracção vertiginosa pelo “socialmente proibido” - com a amoralidade daqueles que vivem num bas-fond por necessidade não é explorado.

12. Ser a acção transposta para os anos 20 de uma Europa central (isto é, não periférica), ajuda em quê? Exercício formal, infértil porém. As homenagens à imagética de Georges Grosz e Otto Dix trarão algum novo domínio ao enredo?

13. Há uma outra referência à mais recente história da arte presente em Jekyll..., ainda que mais tangencialmente: Francis Bacon. Como o pintor inglês, Mattotti – consciente ou não - busca afinidades através da sexualidade atroz, isto é, que não passa pelo erotismo (social, humano), mas se deixa antes prender a um impulso mais básico, aqui absolutamente animal; certos pormenores gráficos como o apagamento de secções do corpo ou a sua transformação em símbolos ambíguos entre o corpo e estados da alma, e para ser claro, estou a seguir as lições de Deleuze sobre Bacon. Aliás, a carne do homem e do animal estão também neste livro unidas, em “uma zona de indiscernimento mais profunda que toda a identificação sentimental: o homem que sofre é um animal, o homem que sofre é um homem. É a realidade do devir.” (Deleuze, Francis Bacon. Logique de la Sensation. Seuil: Paris 2002; p30).

14. Já para não falar das mesmas revisitações de Bacon à história de arte para lhes propor um novo domínio, tal qual Mattotti faz nos seus trabalhos. Porém, ao contrário de Bacon, as imagens de Mattotti, sobretudo em Le Bruit..., são narrativas em si, mesmas: daí citar Hopper, daí citar os alemães... É a questão que também Deluze alerta para a arte de Bacon ser “figural” e não figurativa (narrativa como um dos possíveis sinónimos): a banda desenhada não pode deixar de ser figurativa (neste preciso sentido) sem deixar de ser também banda desenhada.

15. Jekyll não se redime: não há aqui nada que remeta ao problema da “dupla personalidade” (talvez O tema da banda desenhada de super-heróis norte-americana); apenas uma que se versa sobre a outra, afogando-a, e logo a seguir, o movimento contrário, até à anulação de ambas. Mais, se há uma dualidade, então essas qualidades que emergem em Hyde já existiriam em Jekyll: no álbum, não emerge um desenho do outro; apenas se apresenta uma interpretação simples.

16. Desfazendo toda essa leitura, porém, está a liberdade total que criadores experientes como Mattotti e Kramsky, cuja relação de trabalho já é longa, têm. E a mutável figura animalesca de Hyde parece querer mostrar essa mesma liberdade, já que um corpo multímodo expressa isso mesmo.

Le Bruit du Givre foi publicado pela Seuil, e Doutor Jekyll & Mister Hyde, em Portugal, pela Devir/Witloof. (este artigo-ensaio foi publicado na Satélite Internacional #4)

Do Grosz e do Otto Dix estou eu embebido.

ResponderEliminar