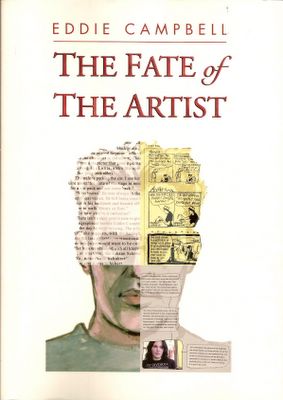

Em 2001, Eddie Campbell, autor reconhecido pelo seu trabalho individual (Bacchus, Alec, etc.) e pelo de colaboração (sobretudo From Hell, com Alan Moore), publicara Alec, How to be an artist, que pode ser visto como um exercício de metalinguagem, de remistura do universo ficcional que Campbell desenvolvera com a sua personagem-avatar-de-si-mesmo, Alec, com memórias pessoalíssimas, e transmissíveis, graças ao livro. Essa era uma forma de pensar a banda desenhada enquanto modo de expressão, de desenvolvimento artístico e pessoal, de existência mesmo. The Fate of the Artist, agora, e muito sumamente, segue essa mesma noção.

Parece-me que o exercício de Campbell é precisamente o oposto ao de Scott McCloud. Ao passo que este se distancia da sua própria arte e constrói com os seus “livros de banda desenhada sobre banda desenhada” uma visão que acaba por ser algo redutora e pessoal do universo criativo que nos importa, Campbell mergulha o mais profundamente possível na sua especificidade pessoal, e acaba por fazer emergir sentidos que, não sendo aplicáveis a todos, não deixam de ser nas suas linhas mestras universais. Por um lado, The Fate... é uma espécie de terapia, pessoal – pois é ele quem a cultiva – e de grupo – pois, como disse, sendo um livro, é partilhada e partilhável. Alguns dos pormenores sobre a vida do autor, que na estória desenvolvida aqui “desapareceu misteriosamente”, são de uma intimidade extrema, algumas vezes envolvendo os membros da família de Campbell. Está próximo de uma confessio peccati parecida com a de Joe Matt, mais ao contrário deste autor americano, a de Campbell é bem mais profunda e existencial.

A mente de Campbell é profundamente familiar: o egoísmo, a noção de que o universo pode ser organizado por nós mesmos ou a irritação porque o não é – típico dos coleccionadores e dos paranóicos da ordem -, a total falta de noção do comportamento do tempo e a descoordenação social para os demais, a qual é sempre apresentada (desculpas) como “ironia” ou “humor cáustico” (onde os outros vêem, se calhar com mais acerto, a “cabotinice”)... É bem possível que esse modo de existência só pode ser entendido por um outro que o viva igualmente, e temo aqui estar a planar demasiado em termos pessoais para escapar desse vórtice. Logo, essa familiaridade só pode ser tratada com repúdio, como estranheza. Um espelho verdadeiro mas que nos impele a repelir o reflexo.

A opção narrativa por um “desaparecimento” não é, naturalmente, por acaso: bem pelo contrário, é muito acertada, até específica do que um livro (de banda desenhada) é: no momento em que este existe, apenas a voz ecoa e se mantém, mas não a pessoa da sua autoridade. A interpretação da obra (cujo livro é o suporte transmitido) passa a ser da responsabilidade do leitor, e, ainda que possam existir guias externos e subsídios auxiliares, o autor não tem já o direito de limitar essa leitura. Graças a uma série de excursos integrados na narrativa maior que servem de mise-en-abîme da própria obra, há pequenos momentos-chave em que essa ordem de ideais é expressa de uma forma quase directa. Veja-se, por exemplo, a questão do “hot dog” e de Tad Dorgan (pgs. 69-70).

Há pequenas pérolas da inventabilidade formal de Campbell neste livro. Vejam-se, por exemplo, a partir da página 64, a interessante fusão entre o balão de fala e as palavras proferidas pela mulher de Campbell, mas também as colagens de materiais heterogéneos, as passagens por territórios temáticos e disciplinares heteróclitos, as citações de domínios outros para ir iluminando a sua própria vida e obra, que Campbell tende, intenta (consegue?) plasmar, como soe acontecer na ficção autobiográfica, ou auto-ficção.

Há pequenas pérolas da inventabilidade formal de Campbell neste livro. Vejam-se, por exemplo, a partir da página 64, a interessante fusão entre o balão de fala e as palavras proferidas pela mulher de Campbell, mas também as colagens de materiais heterogéneos, as passagens por territórios temáticos e disciplinares heteróclitos, as citações de domínios outros para ir iluminando a sua própria vida e obra, que Campbell tende, intenta (consegue?) plasmar, como soe acontecer na ficção autobiográfica, ou auto-ficção.A inclusão de uma série de pastiches de tiras de jornal “vintage”, em vários estilos, não é apenas um mero floreado oubapianno, mas é como se fosse um gesto, a um só tempo, de busca pela reinvenção, e esta feita através de uma forma mais basilar, clássica, se preferirem, ou como se fosse comentário corrosivo, envinagrado, sobre os parâmetros que muitos gostam de apontar sobre “o que a bd deve ser”... Isto de acordo com os “definidores” (citados como tal no livro). Esse balanço é consolidado pela presença de páginas onde há apenas texto (mas sempre com um desenho de um objecto cujas formas coincidem com as da letra desejada, remontando às letras capitais medievais, a um desvio pelos rebuses, i.e., a todo um universo de referências do encontro entre texto e imagem). Nalgumas das narrativas encastradas que se vão encontrando, nesses pastiches espalhados pelo livro, e até na adaptação final do conto de O. Henry, encontramos um modo de tecer considerações sobre o modo de expressão da própria banda desenhada, com algum grau de distância e de meta-linguagem como já havia sido debatido no manifesto sobre a “graphic novel”.Haverá, porém, alguns laivos de vitimização? Um sublinhar algo arrogante da miséria em que o autor cai pela falta de atenção a que é votado ou pela sombra em que habita pela existência de outros valores? Os excursos sobre a relação entre Shakespeare e outros dramaturgos isabelinos menos afortunados, ou entre o compositor obscuro Schobert e Mozart, poderão levar a crer nessa ideia. Que dizer sobre essa vitimização? Campbell tem razão, Campbell não tem razão.

Sem comentários:

Enviar um comentário