Uma das mais constantes acusações que se fazem à autobiografia em banda desenhada, ou para sermos mais precisos a esse género no interior do modo da banda desenhada, é o facto de por terem os seus autores uma vida “banal” não poderem senão criar uma obra de “banalidade”. A primeira linha de defesa estará em perceber o que se entende por uma “vida banal”, questão que nos lança em (também uma banalidade em si) ou uma tautologia – “toda a vida é banal”, sendo o que há de mais comum entre o ser humano (vivo) – ou um paradoxo – “nenhuma vida é banal”, com os laivos que isto tem de religioso-dogmático ou de maravilha perante o milagre termodinâmico. A segunda prende-se com o nosso território, no qual, treinado até à exaustão na aventura ou na caricatura de cordel (o mais banal), o bedéfilo mais primário quer impedir que esta arte vise o que há de menos espectacular em todas as vidas, que são as experiências do quotidiano. É como se apenas as experiências mais dramáticas (para não dizer histriónicas) fossem as únicas dignas do refiguração pela arte: o combate com um cancro, a morte de um próximo, a sobrevivência a uma tragédia colectiva, uma doença na família, a escape a uma opressão, a descoberta de um segredo, a perda da inocência, a fuga de um amado. Em terceiro lugar, uma ignorância. Recordarmo-nos de um qualquer episódio da nossa infância porque simplesmente mergulhamos um pedaço de madalena num galão não tem, em si, absolutamente nada de extraordinário nem “digno” de ser (re)contado; contudo, através das palavras de Proust, a transfiguração de um momento desses num dos mais sublimes trechos da literatura mundial é, ou deveria ser, uma... banalidade. Mais, falaria até de uma falta de sensibilidade e de curiosidade perante a existência do outro, de um próximo humano. Um dos problemas dos géneros é que os horizontes de expectativa criados por eles são, à partida, já dados. Antes mesmo de ler um qualquer livro que envolva o Tintim, o Batman, ou o Popeye, sei o que esperar do fim ou da resolução do livro: o herói vencerá. Até sei o contrário, dados os casos correctos: Charlie Brown, sempre, perderá. Mas que horizonte de expectativas teremos nós perante a vida, em geral, e as experiências reais da vida dos outros? Um verdadeiro horizonte. É preciso caminhar e só depois do caminho descobriremos que experiência foi, para nós (poder-me-ão dizer que, ao se depararem com obras autobiográficas de adolescentes – mesmo tardios – já sabem alguns dos elementos à espera: uma poeticidade exacerbada, um fechamento ao alheio e a uma maior amplitude de experiências, etc. certo. Mas é caso a caso que isso ocorre, não se trata de um horizonte previsto). Aliás, à medida que se vai tornando cada vez mais um género por direito próprio, e já não uma excepção (como o seria com Harvey Pekar ou Justin Green, por exemplo) a banda desenhada autobiográfica permite todo o tipo de explorações, umas mais simples outras mais poéticas. Caminhemos, pois, em direcção a este caso em particular.

Uma das mais constantes acusações que se fazem à autobiografia em banda desenhada, ou para sermos mais precisos a esse género no interior do modo da banda desenhada, é o facto de por terem os seus autores uma vida “banal” não poderem senão criar uma obra de “banalidade”. A primeira linha de defesa estará em perceber o que se entende por uma “vida banal”, questão que nos lança em (também uma banalidade em si) ou uma tautologia – “toda a vida é banal”, sendo o que há de mais comum entre o ser humano (vivo) – ou um paradoxo – “nenhuma vida é banal”, com os laivos que isto tem de religioso-dogmático ou de maravilha perante o milagre termodinâmico. A segunda prende-se com o nosso território, no qual, treinado até à exaustão na aventura ou na caricatura de cordel (o mais banal), o bedéfilo mais primário quer impedir que esta arte vise o que há de menos espectacular em todas as vidas, que são as experiências do quotidiano. É como se apenas as experiências mais dramáticas (para não dizer histriónicas) fossem as únicas dignas do refiguração pela arte: o combate com um cancro, a morte de um próximo, a sobrevivência a uma tragédia colectiva, uma doença na família, a escape a uma opressão, a descoberta de um segredo, a perda da inocência, a fuga de um amado. Em terceiro lugar, uma ignorância. Recordarmo-nos de um qualquer episódio da nossa infância porque simplesmente mergulhamos um pedaço de madalena num galão não tem, em si, absolutamente nada de extraordinário nem “digno” de ser (re)contado; contudo, através das palavras de Proust, a transfiguração de um momento desses num dos mais sublimes trechos da literatura mundial é, ou deveria ser, uma... banalidade. Mais, falaria até de uma falta de sensibilidade e de curiosidade perante a existência do outro, de um próximo humano. Um dos problemas dos géneros é que os horizontes de expectativa criados por eles são, à partida, já dados. Antes mesmo de ler um qualquer livro que envolva o Tintim, o Batman, ou o Popeye, sei o que esperar do fim ou da resolução do livro: o herói vencerá. Até sei o contrário, dados os casos correctos: Charlie Brown, sempre, perderá. Mas que horizonte de expectativas teremos nós perante a vida, em geral, e as experiências reais da vida dos outros? Um verdadeiro horizonte. É preciso caminhar e só depois do caminho descobriremos que experiência foi, para nós (poder-me-ão dizer que, ao se depararem com obras autobiográficas de adolescentes – mesmo tardios – já sabem alguns dos elementos à espera: uma poeticidade exacerbada, um fechamento ao alheio e a uma maior amplitude de experiências, etc. certo. Mas é caso a caso que isso ocorre, não se trata de um horizonte previsto). Aliás, à medida que se vai tornando cada vez mais um género por direito próprio, e já não uma excepção (como o seria com Harvey Pekar ou Justin Green, por exemplo) a banda desenhada autobiográfica permite todo o tipo de explorações, umas mais simples outras mais poéticas. Caminhemos, pois, em direcção a este caso em particular.Pouco importa, portanto, a meu ver, o que se conta. Importa antes o como. Logo, algo nos força a estudar, a analisar, caso a caso (repito-o até ser... banal). A luta por uma vida condigna com spina bifida é algo de meritório em termos humanos, quotidianos, éticos, mas na realidade, tangível e histórica, e não faz com que The Spiral Cage de Al Davison se torne uma obra meritória de uma atenção para além do circunstancial. Edmund Baudoin não tem experiências esmagadoras a contar, para além daquelas que temos, tivemos ou teremos nas nossas, mas cria algumas das páginas mais intensas de banda desenhada francófona contemporânea. O mesmo se poderia dizer de Fabrice Neaud, com o seu Journal, mas este autor sublinha sobretudo as suas “crises existenciais”, de uma forma mais explícita.

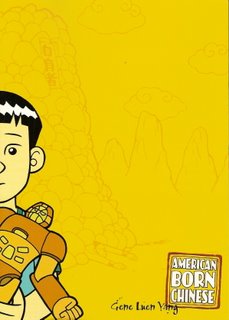

Gene Luen Yang apresenta-nos uma obra descomplexada quer perante os acontecimentos que retrata quer o modo como os retrata. Não há histerismos nem sublevações emocionais de maior ou gratuitas. Eu diria mesmo que há uma preocupação, conseguida, em garantir algum grau de leveza (vide Italo Calvino, Seis Propostas para o Próximo Milénio). O facto de ter sido seleccionado para os finalistas do prestigioso National Books Awards é uma conjuntura social interessante perante a questão da legitimidade cultural da banda desenhada, mas é assunto que não me importa aqui explorar.

Gene Luen Yang apresenta-nos uma obra descomplexada quer perante os acontecimentos que retrata quer o modo como os retrata. Não há histerismos nem sublevações emocionais de maior ou gratuitas. Eu diria mesmo que há uma preocupação, conseguida, em garantir algum grau de leveza (vide Italo Calvino, Seis Propostas para o Próximo Milénio). O facto de ter sido seleccionado para os finalistas do prestigioso National Books Awards é uma conjuntura social interessante perante a questão da legitimidade cultural da banda desenhada, mas é assunto que não me importa aqui explorar.American Born Chinese lida, de caras, com a questão da identidade, a qual é sobejamente discutida nos nossos dias pelas comunidades de “outros” no seio de uma cultura e sociedade como a americana (mas outras também, ainda que a graus diferentes, como em França, Inglaterra, Portugal) que, paradoxalmente, se vê como homogénea. É uma questão debatida nos campos das artes visuais, das letras, do cinema, por imigrantes, segundas gerações, adoptados. Na banda desenhada em particular, mais ou menos directa, mais ou menos constantemente, é verificado desde Four Immigrants Manga, de Yoshitaka Henry Kiyama a Same Difference.., de Derek Kirk Kim (amigo e colaborador de Yuang), passando pelo The New Sun de Taro Yashima ou Citizen 13660 de Mine Okubo, e até Adrian Tomine (para nos cingirmos à comunidade “asiática”).

O que se verifica – de um modo desambíguo – é o entrelaçamento de três narrativas: um recontar da vida de Son-O-Kong, o rei-macaco, personagem do clássico da literatura chinesa Viagem ao Ocidente (que deu origem, no nosso campo, ao Dragonball de Akira Toriyama e a Monkey King de Katsuya Terada, da qual tive oportunidade de falar no clubotaku; e em rigor poderemos dizer que a sua primeira adaptação à mangá foi feita porHokusai, o cunhador da palavra que é hoje empregue pelos japoneses para falar desse objecto cultural não-identificado); a chegada do jovem Jin a uma nova escola dos subúrbios de uma cidade norte-americana, ou uma pequena cidade do interior; e o que parece ser uma sit-com, cujos protagonistas são um jovem caucasiano e o seu recém-chegado primo chinês, um estereótipo cruelmente racista (para os nossos parâmetros actuais, mas nada alheio à cultura de outros tempos: basta ver Breakfast at Tiffany’s). É apenas na resolução final (a anagnorisis, uma estrutura clássica cujas bases foi Aristóteles quem lançou na discussão narratológica) que entendemos ser esse entrelaçamento total, em que uma das estórias se implica na outra, onde elementos convergem e se resolvem, em que um valor num dos níveis se redefine noutro. Proporia que lêssemos cada uma das linhas da seguinte forma: o relativo ao rei-macaco é uma procura em integrar a memória colectiva (a tradição clássica chinesa, mesmo que se torne em alguns momentos complacente para com toda uma série de chavões atreitos à percepção da Ásia pela cultura pop e cool: o kung-fu, um espiritualismo deslavado [há até um cruzamento com o Catolicismo, ao vermos as quatro personagens do clássico literário, budista, reinventados como os Três Reis Magos do Cristo], até um certo sentido de design que é muito esclarecedor); o da vida de Jin na escola é o da vida “normal”, “quotidiana”, “real”, ou se preferirem até, “banal”, onde de facto se colocam as questões da integração e estranheza, preconceito e assimilação, ignorâncias (dos demais) e desejo em ser amado; finalmente, o da sit-com, ou por outras palavras a memória pessoal, que não é mais do que a transfiguração total dos desejos e dos medos, onde os fantasmas ganham corpo e cidadania, tornando-se opressores até, e que espelha, penso, uma espécie de memória intermédia, de identificação com uma comunidade mais reduzida (os imigrantes ou segundas gerações de chineses na América).

Estes três níveis são independentes, quase podendo ser lidos separadamente. A sua convergência final não é surpreendente, se bem que não possamos dizer que era totalmente previsível. É um meio-termo que se vê consubstanciado por uma estratégia, como disse, leve – uma espécie de "ligne claire" e de estilo Nickelodeon – que nos impede de, não obstante a constatação de três espécies de memória em co-habitação e convergência final, encontrar aqui um modo de as estruturar forte o suficiente para julgar o livro como significativo para o seu território muito próprio. Desejar-se-ia que a contaminação entre a “realidade” e a “ficção” fosse mais sustentada, até mesmo pelo preço da ambiguidade e da não-resolução da crise. Não estamos perante nem um Bildungsroman (mesmo que de sinal baixo como o Blankets de Craig Thompson) nem sobre uma revisitação do si-mesmo (como Baudoin faz, constantemente), tampouco uma redescoberta ou reinvenção de uma faceta individual (como em Huizenga), e muito menos perante uma profunda perscrutação da alma (como em Tsuge). Estamos perante um exercício, repito-o, de leveza, que emprega as estruturas da autobiografia para colocar uma questão, a da identidade (nacional, racial e, claro, pessoal), que se resolve em felicidade com um breve entendimento e uma insistente procura pelas raízes, ali ao virar da esquina (literalmente, cf. o livro).

Que nada disto, porém, nos impeça de apreciar o gesto de um autor encontrar, na “banalidade”, um certeiro sentido de “leveza”.

Sem comentários:

Enviar um comentário