Faz parte da nossa linguagem de (quase) todos os dias falarmos, ao discutir um escritor ou um pintor, de uma “pena fluente” ou de um “pincel luminoso”. Esta relação de uma força que emerge do trabalho do artista e o seu instrumento material é algo que herdámos da Antiguidade, já que na Roma clássica se falaria de um “estilo conseguido” ou um “estilo natural”, estilo relacionando-se directamente ao stilus, esse fino e pontiagudo instrumento de escrita que se usava sobre tabuletas de cera, mas cujo significado se alargara para compreender algo como “maneira”, “modo de fazer”, enfim, o que nós hoje dizemos ser o “estilo”. É curioso notar como a palavra latina stilus derivaria, por sua vez, de uma grega que significaria “coluna” ou “pilar”, isto é, o sustentáculo de um trabalho.

Estudos e considerações sobre o estilo não faltam, claro. Gombrich é um exemplo, famoso, aqui seguido. O que me importa, para já, é essa associação, como disse, ao instrumento material, e a particularidade dessa ideia na sua aplicação à banda desenhada. Se seguirmos a noção de que a banda desenhada apresenta duas linguagens distintas num só suporte, a escrita (legível) e o desenho (visível) – e isto mesmo que não exista escrita propriamente dita, pois ela advém da narratividade usualmente, mas nem sempre!, existente, da sua sequencialidade, sucessão, etc. – decorreria daí que estariam a ser empregues dois instrumentos distintos. É claro que esta questão apenas se torna ainda mais complexa no momento em que exercemos distinções ainda mais particulares, entre obras de um “autor completo” (ver aqui) e as de “colaborações” ou de “taylorismos”... Mas fiquemo-nos nos trabalhos que apenas envolvem um só artista. Haverá, de facto, dois instrumentos?

Estou em crer que não, e que “o bom artista” pode mesmo atravessar vários métodos de trabalho, de produção, mas que a obra que nos apresenta mostrará uma coesão própria, uma espécie de superfície onde tudo vive no mesmo plano, ou na mesma dimensão, a que damos o nome de texto. Quer dizer, independentemente do que está na origem dos efeitos apresentados, esses efeitos são coesos. O exemplo mais evidente desse trabalho, no caso da banda desenhada, é a razão entre a legibilidade e a visibilidade (B. Peeters), o ler e o ver, o texto-propriamente-dito (que podem ser desde as letras à história) e os desenhos... – recordem-se que nos limitamos por agora às bandas desenhadas mais narrativas, sem discussão. Intentarmos uma tipologia dessas relações levar-nos-ia demasiado longe, tendo que considerarmos toda a espécie de objectivos, antecedentes, jogo de linguagem, força artística, etc. Os livros de Astérix (como exemplo único) são equilibrados, mas não é desse equilíbrio relativamente simples de que falo. Falo de, no rosto das páginas, os desenhos e as palavras escritas se confundirem numa mesma caligrafia, num mesmo gesto.

Uma imagem: se um extraterrestre chegasse à Terra, com instrumentos de percepção e uma cultura radicalmente diferentes da nossa (mas ainda permitisse analogias com o nosso corpo), e lhe chamássemos a atenção para os livros de banda desenhada, talvez fosse capaz de se aperceber da diferença entre os desenhos e os textos, e dissesse, apontando: “isto aqui é de uma qualidade, isto aqui é de uma outra qualidade”. Mas podemos imaginar que, mesmo conseguindo fazer essa distinção (digamos, com os álbuns do Astérix), haveria outros livros em que os seus instrumentos de percepção se confundiriam, e não conseguiria fazer separações: “o que vejo pertence à mesma natureza”. Dir-me-ão, “mas o que se passa é que ele não é capaz de reconhecer, de ler a linguagem humana, não faz parte da sua convenção, e por isso não vê ‘letras’ mas ‘riscos’ e por isso confunde-os com os desenhos”. O que digo é que o equilíbrio de que procuro falar é mais profundo que isso: é precisamente a capacidade de confundir a escrita e o desenho mesmo que saibamos distinguir ambas as linguagens. É uma capacidade do autor procurar fazer-nos mostrar que o stilus que usa é um apenas, em toda a obra.

Repito-o, com uma diferença: Intentarmos uma tipologia dessas relações levar-nos-ia demasiado longe. Mas os exemplos são sempre iluminadores. Dois exemplos, três. O Homem à Janela de Lorenzo Mattotti, algumas das pranchas de Billet SVP de Killoffer, Le Château de O. Deprez, os trabalhos de Anke Feuchtenberger. E Joann Sfar, nalguns dos seus títulos.

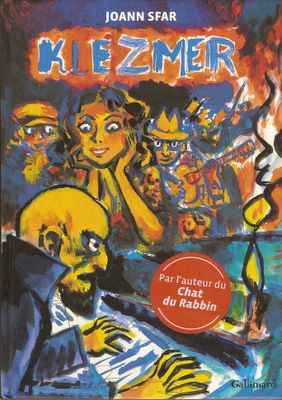

Sendo mais uma dessas obras que parece nascer de um diário gráfico (como Wimbledon Green, de Seth, “escri-senhada” como que à primeira tentativa mas já nela completa (vejam-se os apêndices), Klezmer vive num equilíbrio entre as obras mais classicamente construídas de Sfar (usualmente publicadas pela Dargaud) e as mais experimentais, livres, exploratórias (falámos já de Pascin). Até mais do que um equilíbrio, uma convergência. Se bem que Joann Sfar faça do seu ofício a contaminação das personagens de um dos seus “universos ficcionais” sobre um outro, e que existam fios temáticos sempre perseguidos – a permanente busca pela arte, o erotismo e o desejo pelas mulheres de todos os matizes, a guerra aberta contra os puritanos, os polícias do gosto e do pensamento, e outras criaturas literalmente mente capti – Klezmer parece repescar elementos de cada um dos seus trabalhos anteriores para se compor, tal qual o estilo musical a que alude bebe de várias fontes culturais: são os instrumentos dos seus Carnet, os temas judaicos de Le Chat du Rabbin, Les Olives Noires e L’Homme-Arbre, a exploração da cor como pilar central de sustentação formal como em Pascin, La Java Bleue, os diálogos de filosofia da alcova e outras divisões de Le Minuscule Mousquetaire...

Sendo mais uma dessas obras que parece nascer de um diário gráfico (como Wimbledon Green, de Seth, “escri-senhada” como que à primeira tentativa mas já nela completa (vejam-se os apêndices), Klezmer vive num equilíbrio entre as obras mais classicamente construídas de Sfar (usualmente publicadas pela Dargaud) e as mais experimentais, livres, exploratórias (falámos já de Pascin). Até mais do que um equilíbrio, uma convergência. Se bem que Joann Sfar faça do seu ofício a contaminação das personagens de um dos seus “universos ficcionais” sobre um outro, e que existam fios temáticos sempre perseguidos – a permanente busca pela arte, o erotismo e o desejo pelas mulheres de todos os matizes, a guerra aberta contra os puritanos, os polícias do gosto e do pensamento, e outras criaturas literalmente mente capti – Klezmer parece repescar elementos de cada um dos seus trabalhos anteriores para se compor, tal qual o estilo musical a que alude bebe de várias fontes culturais: são os instrumentos dos seus Carnet, os temas judaicos de Le Chat du Rabbin, Les Olives Noires e L’Homme-Arbre, a exploração da cor como pilar central de sustentação formal como em Pascin, La Java Bleue, os diálogos de filosofia da alcova e outras divisões de Le Minuscule Mousquetaire...A história? A formação de uma banda de klezmer por uma série de personagens idiossincráticas (como manda a lei narrativa), instrumentos em punho, iídiche na boca, a Torah no coração... Entretanto, como Sfar sofre de imago-logorreia, já saiu o segundo volume desta nova colecção. Quem ganha é o leitor.

Sem comentários:

Enviar um comentário