Nas eternas e infindas discussões sobre o que define a banda desenhada ou se esta constitui uma “arte” ou não, ocorrem as mais das vezes toda uma série de malentendidos que nasce de um certo destemperamento dessas mesmas discussões. Isto é, partem-se de pressupostos que ou nada têm a ver com a banda desenhada, porque se procuram nela as crises ocorridas e próprias de outras artes (pintura, cinema, literatura, etc.) ou se defende a banda desenhada sem quaisquer tipo de critérios internos e num total desconhecimento do que pode ou não ser levantado numa discussão balizada de estética, de juízo de gosto, de ponderação sobre as especificidades deste modo de expressão, ou até pura e simplesmente por se ocorrer em pecados intelectuais básicos, como a mesquinhice, a ignorância e a defesa cega do “fanatismo”.

Não me julgo com capacidades suficientes para sequer me arrogar na ideia de apresentar uma possível solução já que, para acrescentar à minha limitada visão do mundo e falha num típico “completismo” que se cultiva por demais nos “adoradores de banda desenhada”, não acredito que de modo algum seja possível atingir respostas no campo das artes, quando os mais importantes são precisamente o seu permanente questionamento, a sua eterna crise, a contínua revisitação histórica e de princípios. Estou em crer que, mesmo que não possamos pensar ser adâmicos e atribuir o nome de “banda desenhada” a torto e a direito, é possível ver aquilo que existe como tal se a entendermos do modo mais amplo que nos for possível. Isto é, existe uma estruturação formal vaga (texto e imagem, sequencialidade ou justaposição significativa, etc.) que nos permite a assunção de determinadas estratégias – de uma linguagem, quase – e de certos instrumentos que, a posteriori, são aplicáveis sobre os mais variados “textos” (costumo empregar este vocábulo num sentido semiótico amplo, não estou a falar necessariamente de frases, palavras e letras...; algo que é ou pode ser “interpretado”). Ou seja, o termos lido muitos livros do Astérix e do Tintin ou obras de Carl Barks e Jack Kirby, permitiram criar um espaço interpretativo amplo que pode ainda ser mais alargado quando somos confrontados com obras menos imediatas no que se entende usualmente por “banda desenhada” (penso, por exemplo, nos livros sobre o Fuji de Hokusai, mas também nos livros de Terry Morgan, e nos aqui agora apresentados).

Quando à defesa (ou ataque à) da banda desenhada enquanto arte, há duas atitudes que me parecem ser importantes combater, ainda que isso possa revelar alguma arrogância, a qual é, na verdade e no fundo, apenas um desejo em que se fosse mais ponderado nessas discussões, que se pensasse nas consequências das afirmações e decisões, que se vislumbrassem pelo menos as implicações do que se diz... A primeira é a dos próprios fãs de “bd”, cujos gostos a maior parte das vezes se encerra numa produção limitada, classicista, comercial e mais propensa a um só “nicho” (os superheróis norte-americanos ou a nostalgia franco-belga, por exemplo), cega e surda a toda a restante diversidade. Quando querem defender a “arte da bd”, remetem-se ao disparate da “9ª arte”, como se ainda fizessem sentido essas hierarquias dignas do quadrivium escolástico, negam a possibilidade de se estudar a banda desenhada (que só serve para “desfrutar”), revelando, por todos os indícios, um por vezes absoluto desconhecimento do universo das artes.

A segunda é a dos cultores das chamadas “grandes artes” (seja lá o que isso significar), que sentem um prazer enorme em dominar uma curta área do conhecimento humano e julgam com ela poder arquivar tudo o resto precisamente nisso, um “resto” que vive em função dessa sua área. São os que dizem que a banda desenhada é uma arte menor, por simplesmente conhecerem as menores artes no interior dela, e desconhecerem totalmente os exemplos maiores. A banda desenhada não é uma arte menor por si só (nenhuma “arte” o é), se bem que o número de “exemplos menores” seja esmagadoramente maior do que os dos “maiores” (mas qual é a área de criação e existência humana em que isso não seja verdade?).

O diálogo entre estes dois pólos é, escusado será dizê-lo, praticamente nulo... um diálogo de surdos, muitas vezes. Não me interessa, como disse, avançar “soluções”, “fórmulas”, “salvações”, pois não há modo como as ter. A única possibilidade é garantir a existência de um espaço de apresentação que se torne ele mesmo discutível, que abra canais à aproximação de obras díspares cuja presença num mesmo local leve à emergência de significados pertinentes, que aponte direcções de eventuais argumentos a esse, repito-o, permanente questionamento. É esse o meu objectivo, que espero ser cumprido, não sempre, mas algumas vezes.

É para esse propósito que falarei destes três livros, todos eles não pertencendo de modo algum ao território mais “normalizado” da banda desenhada, mas cuja pulsão interior vive num espaço-limite entre a banda desenhada e uma outra coisa qualquer, à qual, se assim o desejarem e não acharem cair em contradição, poderão chamar de “território de exploração artística livre”.

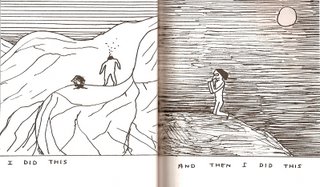

What I Am and What I Want. Dave Shrigley (2003, Chronicle Books) Dave Shrigley é um desenhista, na plena acepção da palavra, isto é, o que ele faz são desenhos. Se estes desenhos são empregues para os mais variados fins, desde capas de discos a filmes, de livros narrativos (como este) a posters pedidos, é secundário. Poderíamos talvez especificar que Shrigley é um criador de “livros de artista”, se bem que não esteja em busca de belezas consensuais (como pode acontecer com a trilogia Griffin & Sabine de Nick Bantock, por exemplo); e, no final de contas, não são a esmagadora maioria dos livros de banda desenhada “objectos artísticos”? Quem possua uma cópia da antologia McSweeney’s de Ware ou do último livro de R. French entenderão do que falo. O que importa é que Shrigley desenha e desenha de um modo tão aparentemente espontâneo e selvagem, que quase corremos o risco pensar que não há pensamento algum por detrás desses desenhos. Esse é o pior erro que pode ocorrer. A força de Shrigley é quase idêntica à dos mitos chineses em que um mestre da caligrafia demora décadas para desenhar um caranguejo, mas quando o faz, fá-lo com apenas um traço, sem levantar o pincel do papel, e o caranguejo ganha vida e desaparece da superfície. Shrigley usa sempre um marcador negro bem grosso e pequenos blocos de papel para criar os seus livros, que tanto podem conter séries dedicadas a um tema especial (uma profissão, por exemplo) como uma pequena narrativa; What I Am and What I Want é uma espécie de biografia confessional (ainda que estranha), mas o autor já indicou ser um gozo, cima de tudo, das expectativas que os leitores têm perante uma autobiografia (o pacto de que O. Lejeune fala na sua obra especializada). No entanto, vemos esta pequena personagem atarracada, de cabelos longos e desalinhados e um imenso nariz a passear-se por memórias de infância, experiências diversas da sua vida, desejos e dúvidas, e as contradições que daí advêm (como o exemplo aqui demonstrado).

Este pequeno livro apenas pode ser visto como “pequeno” em termos de tamanho físico, pois o seu peso interno, em especial relação para com a eterna fórmula “mais por menos”, é assombroso. São poucos os artistas com as capacidades de através de um emprego tão minimizado de forças e intenções gráficas conseguir fazer erguer um tão profundo questionamento das razões que nos movem, a nós, humanos, e ao mesmo tempo, a colocar num poderoso xeque-mate a soberba de pensar que apenas a mais alta pirotecnia é capaz de o expressar viva e nitidamente. No território mais consensual da “bd”, talvez apenas Anders Nilsen se aproxime do espaço que a Shrigley pertence, mas só este último consegue estabelecer um enorme vazio entre o seu trabalho e o de outros, através de uma “fuga para a frente” pela sua displicência para com as mais ambiciosas vontades de alegrar o olho, que se verificam no cinema, na banda desenhada e nas artes mais contemporâneas, que ainda pensam viver num tempo de preocupações circenses. Como afirma o texto deste livro, “Isto é sobre quem eu sou e o que eu quero e não sobre quem tu és e que tu queres”. E só quem se afirma assim, assertiva e destemidamente, para não dizer intempestivamente, é que sabe o que quer, criando então em nós novos desejos que não sabíamos poder existir, em vez de nos ofertar aquilo que já esperávamos e não nos surpreende, ainda que pensemos alegrar-nos momentaneamente. Porque a verdadeira arte não é aquela que oferta algo de “novo” ou “estranho” a ver, mas a que nos ensina, pela primeira vez outra vez, a ver.

Este pequeno livro apenas pode ser visto como “pequeno” em termos de tamanho físico, pois o seu peso interno, em especial relação para com a eterna fórmula “mais por menos”, é assombroso. São poucos os artistas com as capacidades de através de um emprego tão minimizado de forças e intenções gráficas conseguir fazer erguer um tão profundo questionamento das razões que nos movem, a nós, humanos, e ao mesmo tempo, a colocar num poderoso xeque-mate a soberba de pensar que apenas a mais alta pirotecnia é capaz de o expressar viva e nitidamente. No território mais consensual da “bd”, talvez apenas Anders Nilsen se aproxime do espaço que a Shrigley pertence, mas só este último consegue estabelecer um enorme vazio entre o seu trabalho e o de outros, através de uma “fuga para a frente” pela sua displicência para com as mais ambiciosas vontades de alegrar o olho, que se verificam no cinema, na banda desenhada e nas artes mais contemporâneas, que ainda pensam viver num tempo de preocupações circenses. Como afirma o texto deste livro, “Isto é sobre quem eu sou e o que eu quero e não sobre quem tu és e que tu queres”. E só quem se afirma assim, assertiva e destemidamente, para não dizer intempestivamente, é que sabe o que quer, criando então em nós novos desejos que não sabíamos poder existir, em vez de nos ofertar aquilo que já esperávamos e não nos surpreende, ainda que pensemos alegrar-nos momentaneamente. Porque a verdadeira arte não é aquela que oferta algo de “novo” ou “estranho” a ver, mas a que nos ensina, pela primeira vez outra vez, a ver.Poema a Fumetti. Dino Buzzati. (?ª ed., 3ª reimpr. 2005, Óscar Mondadori) Buzzati (1906-1972) foi um famoso escritor italiano, que se desdobrou numa série de actividades criativas, da pintura à ilustração, do jornalismo ao teatro, e no campo da escrita publicou livros infantis, juvenis, poesia e romances. Recentemente, a Cavalo de Ferro editou entre nós três títulos de Buzzati.

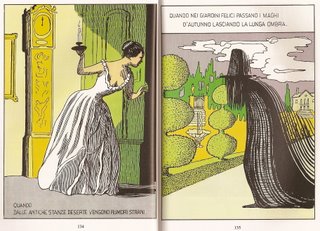

Os Poema a fumetti, ou Poemas em banda desenhada, foram publicados pela primeira vez em 1969. Trata-se de um livro cujo tema central é uma reinvenção do mito de Orfeu e Eurídice, ligando-o dessa forma ao belíssimo exercício cinematográfico de Jean Cocteau, com o seu Orphée de 1950, mas sob o signo do absurdo oulipiano que se tornaria mais famoso entre nós com outro seu conterrâneo, Calvino. O Orfeu de Buzzati é um “cantautor” famoso entre os jovens italianos, e que busca incansavelmente Eura, uma jovem que surge já na forma de espírito que atravessa para um além transfigurado em paisagem urbana. Mas o mais notável neste livro é que os textos são apresentados em páginas ilustradas pelo próprio autor, num completo gesto entre os textos – excertos da canção do Orfeu moderno, as histórias encaixadas, os gritos das suas fãs, os das Fúrias, das memórias de um tempo que se dilui na irrealidade ou no incumprimento (o momento que aqui se exemplifica). É um livro que está permanente a dizer-nos o que “é” e o que “não é”, confundido a sua natureza – não é meramente um livro de poesia narrativa que possa ser desagregado das suas imagens, mas também não é um livro ilustrado que pudesse ser cortado das suas especificidades textuais.

Os Poema a fumetti, ou Poemas em banda desenhada, foram publicados pela primeira vez em 1969. Trata-se de um livro cujo tema central é uma reinvenção do mito de Orfeu e Eurídice, ligando-o dessa forma ao belíssimo exercício cinematográfico de Jean Cocteau, com o seu Orphée de 1950, mas sob o signo do absurdo oulipiano que se tornaria mais famoso entre nós com outro seu conterrâneo, Calvino. O Orfeu de Buzzati é um “cantautor” famoso entre os jovens italianos, e que busca incansavelmente Eura, uma jovem que surge já na forma de espírito que atravessa para um além transfigurado em paisagem urbana. Mas o mais notável neste livro é que os textos são apresentados em páginas ilustradas pelo próprio autor, num completo gesto entre os textos – excertos da canção do Orfeu moderno, as histórias encaixadas, os gritos das suas fãs, os das Fúrias, das memórias de um tempo que se dilui na irrealidade ou no incumprimento (o momento que aqui se exemplifica). É um livro que está permanente a dizer-nos o que “é” e o que “não é”, confundido a sua natureza – não é meramente um livro de poesia narrativa que possa ser desagregado das suas imagens, mas também não é um livro ilustrado que pudesse ser cortado das suas especificidades textuais.Como autor dado às fronteiras da fantasia e do absurdo sobre as da mais crua e quotidiana das realidades, e pelo próprio tema narrativo, é natural que o par mais antigo da imaginação humana lance a sua sombra permanentemente sobre o livro de Dino Buzzati: a morte e o amor (que no exemplo dado ganham um corpo tangível e, na estruturação do livro, estabelecem um diálogo evidente).

São muitas as tradições que convergem sobre Poema a fumetti – das artes visuais, do cinema experimental, do nouveau roman, de um Krazy Kat às poesias concreta e visual – mas não parece que tenha deixado a porta aberta a descendentes, o que não revela fraqueza, mas sim a força de ter ocupado um nicho novo que estreara e esgotara para falsos epígonos.

A Humument. A Treated Victorian Novel. Tom Phillips (4ª ed. 2005, Thames & Hudson). Influenciado directamente pela técnica do “cut-up” de Brion Gysin e William S. Burroughs, e pelo emprego do “acaso” de John Cage, o artista britânico Tom Phillips deu início a um projecto em 1966, que consiste no reaproveitamento de um romance publicado no século XIX, A Human Document, de W. H. Mallock (1892), cobrindo as suas páginas com tintas, colagens, desenhos, arranjos gráficos, deixando apenas legíveis algumas palavras do texto original através de uma rede de “balões” (que ele chama de “rios”), fazendo emergir assim novos sentidos e até novas personagens a partir do material pré-existente. Por um lado, esta acção associa-se ao velhinho ready-made com que Duchamp instaurou a maior revolução nas artes visuais do século XX, por outro, é quase uma variação radical do que já Max Ernst tinha utilizado nos seus “romances de colagem” (entre os quais A Mulher 100 Cabeças, editado entre nós pela & Etc.). A Humument já conheceu quatro edições, e todas elas muito diferentes entre si, pois Phillips não se contenta com apenas uma experimentação sobre uma página (são 367), reutilizando-as, revisitando-as, refazendo-as, recomençando... A história dessas variações é alvo de um imenso arquivo online, que se pretenderá exaustivo e completo no futuro. A Humument une, desta forma, muitas experiências que provêem a antiguidade de “experimentalismos”, o que desarruma a História de Arte de uma maneira salutar (penso no manuscrito Voynich [& aqui]) a outras aproximações mais recentes e que trabalham directamente sobre a banda desenhada “clássica” (mencionando, aqui, no T.N.T. en Amérique, de Jochen Gerner).

À primeira vista, A Humument parecerá ilegível, mas isso é apenas uma visão superficial e apressada; a dedicação à leitura do texto, de um modo normal, acarretará o entendimento claríssimo de que estamos presente uma trama, se não imediata, pelo menos inteligível; a primeira página estabelece o mote: “O seguinte – canto – eu – um livro. – um livro – de – arte – de – arte-mente / aquilo – que – ele – escondeu – revelo – eu”. Julgo que os significados em relação a Mallock são claros; mas é preciso dizer que a tradução para português não deixa transparecer o facto de que essas palavras não existem no original, pois “escondeu” é um hid- cortado de hide; -art- de party. Existem duas personagens do romance original presentes, Grenville e Irma, mas uma terceira surge graças aos gestos de Phillips: Bill Toge (que nasce do corte das palavras together e altogether. A leitura dessas frases fará entender as relações que essa nova personagem tornada visível estabelece com as restantes, com os espaços, com o próprio livro ou gesto artístico, chegando mesmo a elaborar considerações mais gerais (“moderniza a Inglaterra – estrutura A chuva / des-Europa – me”). Repare-se na página aqui apresentada: “Subitamente – paz com o passado. / o regresso do – sorriso triste a – intervalos / estranhos – tempos – e – sempre, - meus – tempos – e – teus – tempos – tinta – o papel. / lê – a minha voz”. Que território se está a trabalhar aqui? Demasiados ao mesmo tempo, todos, talvez.

À primeira vista, A Humument parecerá ilegível, mas isso é apenas uma visão superficial e apressada; a dedicação à leitura do texto, de um modo normal, acarretará o entendimento claríssimo de que estamos presente uma trama, se não imediata, pelo menos inteligível; a primeira página estabelece o mote: “O seguinte – canto – eu – um livro. – um livro – de – arte – de – arte-mente / aquilo – que – ele – escondeu – revelo – eu”. Julgo que os significados em relação a Mallock são claros; mas é preciso dizer que a tradução para português não deixa transparecer o facto de que essas palavras não existem no original, pois “escondeu” é um hid- cortado de hide; -art- de party. Existem duas personagens do romance original presentes, Grenville e Irma, mas uma terceira surge graças aos gestos de Phillips: Bill Toge (que nasce do corte das palavras together e altogether. A leitura dessas frases fará entender as relações que essa nova personagem tornada visível estabelece com as restantes, com os espaços, com o próprio livro ou gesto artístico, chegando mesmo a elaborar considerações mais gerais (“moderniza a Inglaterra – estrutura A chuva / des-Europa – me”). Repare-se na página aqui apresentada: “Subitamente – paz com o passado. / o regresso do – sorriso triste a – intervalos / estranhos – tempos – e – sempre, - meus – tempos – e – teus – tempos – tinta – o papel. / lê – a minha voz”. Que território se está a trabalhar aqui? Demasiados ao mesmo tempo, todos, talvez.As relações entre texto e imagem são exploradas em todos os sentidos, havendo tratamentos do texto que correspondem ao que se diz (como quando apaga ligeiramente a palavra “obscurecido” ou “sussurrado”), ou propondo figurações para sentidos textuais ambíguos, ou sublinhando a coincidência entre representante textual e referente figurativo... o que torna esta esmagadora experiência de Tom Phillips num excelente modelo para trazer à colação das discussões sobre as potencialidades abertas pela “banda desenhada” na exploração da linguagem, da realidade, da existência, humanas.

Nota: agradecimentos a Domingos Isabelinho, Maria Filomena Molder, Fernando Guerreiro, Ricardo Matos Cabo, Pedro Sabino, Manuela Correia Braga, por darem a ver os pontos de luz do que julgava serem apenas corredores escurecidos.

Por acaso vc não teria a trilogia de Nick Bantock para vender? Se sim, tenho interesse! Meu email é paollajenevain@yahoo.com.br

ResponderEliminarCara Paolla,

ResponderEliminarAlém de não ter a trilogia do Bantock para vender, vivo em Portugal, o que tornaria as despesas de correio proibitivas. Porque não tenta as várias lojas online disponíveis? Passando toa a publicidade, claro, tente as do Brasil (Submarino, Fnac, etc.) ou, em último e mais seguro caso, a Amazon.

Boas compras!

Pedro