A interpretação não é evasão. A interpretação institui caminhos para a invasão. A própria palavra o implica. Ela obriga, portanto, a uma intimidade. Mas essa intimidade não é com o autor, é com a obra. Todas e quaisquer relações com um autor não fazem parte do discurso interpretativo. A sua mistura, isto é, querer procurar revelar um qualquer valor da obra através da pessoa do autor é uma obscenidade, no seu sentido mais plano: obsceno é aquilo que, na tragédia, deveria ficar “fora de cena”.

A dor não pode ser partilhada. Das experiências humanas, podemos partilhar o riso, um gosto, um pequeno ódio, o prazer físico, dos mais superficiais aos mais profundos. Há outras que se postam num limiar, como um medo comum, a maternidade, uma felicidade intensa. Mas à dor é impossível. Querer “compreender” a dor de outra pessoa está fora do nosso alcance. Todas as experiências de um indivíduo são, por natureza, singulares, logo, únicas, a as comparações parecem roubar parte dessa singularidade. As dores de uma pessoa podem, até certo ponto, reflectir-se nas de um outro, mas serão sempre como espelhos virados um ao outro: reflectem-se, criando um corredor infinito, mas as superfícies jamais se confundem. Tudo isto fazendo parte do seguinte axioma: é impossível conhecer-se o homem. Dito isto, este livro abre-nos caminhos para uma dor qualquer íntima da autora, que intuímos, mas não podemos fazer nossa, só espelharmo-nos nela. Esta dor (herdada de um livro anterior) é, não obstante, redimida no final pelo amor cumprido, mas não é por isso menos presente.

Este livro é composto por imagens singulares, a cada “folha boa”, para utilizar uma expressão de R. Töpffer, acompanhadas por umas palavras que podem ser vistas como títulos, legendas, comentários, reformulações verbais das imagens... Muitas destas imagens são relativamente (com o titulus) auto-explicativas (Enamoramento, O meu retrato), outras fazem recordar a arte alegórica que une um Dürer a um De Chirico (A vida, O encontro, O passado), e ainda outras que se revelam de um modo muito próprio (Os meus demónios), não necessariamente de uma forma óbvia. O profuso e paciente trabalho de tramas, sombras e padrões para aceder a uma volumetria são de uma dedicação extrema, e que mais uma vez nos remete a um sentido barroco, não o negativo horror vacui, mas antes o que Gombrich chamou de amor infini, se bem que muitas das imagens apresentem grandes planos brancos/vazios (Ansiedade, O pânico) ou em que o hatching serve para abrir um outro tipo de esvaziamento (A esperança, O meu retrato), ou até ambos ao mesmo tempo (A posse). A inclusão de cor neste segundo volume parece ser feita para ser apagada, pelos tons mortiços, e que estabelecem uma quase-continuidade (Alguém respondeu por ti). Centremo-nos, então, numa só imagem, para que possamos ver de mais perto, sem nela tocar, a dor a que me refiro. Veja-se O abrigo (aqui incluída). Não posso substituir uma imagem por outra, para a explicitar. Ela existe e fala por si. Mas posso tentar aproximar-me dela, mesmo que a tenha de rodear várias vezes. Esta menina, a imagem toda, é paradoxal. Misturam-se nela um medo, uma insegurança, um perigo, que não estão anunciados pelo título (que como vimos funciona mais como um comentário verbal). Os olhos dela, negros, cavados, esvaziados talvez, impedem qualquer partilha, mas o ricto da sua face assume um tom de desafio incontornável. O abrigo está aberto, é um muro, ou o fim de um caminho que não se pode continuar, na fuga de um acossador; o abrigo não a protege a ela nem à sua inocência, uma inocência que parece ter já sofrido (veja-se a obra anterior, Lua Negra, A & A: 2000, havendo aqui abertamente uma aliança entre as duas); o rosto dela parece indicar-nos que cessou de ter medo, que nos ameaça agora a nós. Uma “Capuchinho Vermelho” invertida, que interiorizou o terror e agora o devolve ao seu adversário. É como se estivéssemos perante círculos concêntricos e alternados de insegurança/medo e de desafio/audácia, e à medida que nos aproximássemos ora experienciássemos um ora outro, sem jamais poder atingir um estado definitivo.

Centremo-nos, então, numa só imagem, para que possamos ver de mais perto, sem nela tocar, a dor a que me refiro. Veja-se O abrigo (aqui incluída). Não posso substituir uma imagem por outra, para a explicitar. Ela existe e fala por si. Mas posso tentar aproximar-me dela, mesmo que a tenha de rodear várias vezes. Esta menina, a imagem toda, é paradoxal. Misturam-se nela um medo, uma insegurança, um perigo, que não estão anunciados pelo título (que como vimos funciona mais como um comentário verbal). Os olhos dela, negros, cavados, esvaziados talvez, impedem qualquer partilha, mas o ricto da sua face assume um tom de desafio incontornável. O abrigo está aberto, é um muro, ou o fim de um caminho que não se pode continuar, na fuga de um acossador; o abrigo não a protege a ela nem à sua inocência, uma inocência que parece ter já sofrido (veja-se a obra anterior, Lua Negra, A & A: 2000, havendo aqui abertamente uma aliança entre as duas); o rosto dela parece indicar-nos que cessou de ter medo, que nos ameaça agora a nós. Uma “Capuchinho Vermelho” invertida, que interiorizou o terror e agora o devolve ao seu adversário. É como se estivéssemos perante círculos concêntricos e alternados de insegurança/medo e de desafio/audácia, e à medida que nos aproximássemos ora experienciássemos um ora outro, sem jamais poder atingir um estado definitivo.

É possível, como acabei de indicar, senão necessário, mesmo não tomando em conta o posfácio deste livro, relacionar os dois livros de Morgan, este e o anterior Lua Negra, trabalhos separados, mesmo nos seus temas evidentes – infância e crescimento antes e agora o amor. Mas estamos em crer que a vida de Morgan se plasma à sua arte, não como se se esgotasse nela, mas como se para além dessa arte deixasse de ser vida; como se, para nós, passasse a ser apenas uma vida outra, a qual não nos pertence: pois é somente a que está na obra a nossa também.

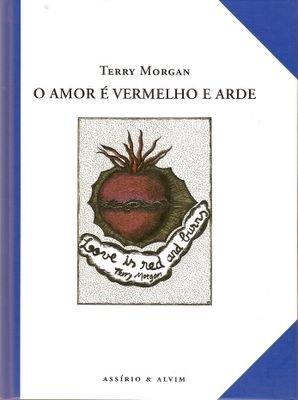

Digo que o tema é o amor. Dir-me-ão que isso é óbvio. Sem dúvida. Mas as obviedades não nos impedem de a elas prestar atenção e ponderar as implicações. O título, com um sabor algo camoniano (as ligações da autora com Portugal devem ser maiores do que se esperam), apresenta-nos uma capa que remete ao amor cristológico, ao ágape, mas todo o seu interior representa um claríssimo amor entre uma mulher e um homem desejado, carnal. É um amor claramente difícil (Armadilha, Os argumentos vs. O desespero, A rotina, O conflito), mas que tem momentos de encontro e ternura (Os nossos dias, Destino comum, As saudades, O reencontro...). Talvez então o símbolo do ágape remeta antes para uma procura pelo maior humanismo possível no amor entre duas pessoas, o desinteresse a que deve estar submetido um verdadeiro amor (seja isso o que for).

Poder-se-ia pensar, numa leitura apressada, que O Amor... (tal como A Lua Negra), não é uma obra narrativa, mas que seria uma espécie de “ciclo de imagens”, que só no seu cômputo final e global acederia a um sentido uno. Daí que uma associação aos ciclos de Hokusai (a quem se faz uma referência directa verbal e uma indirecta visual), não seja de todo displicente. Mas a verdade é que estes ciclos de Terry Morgan são bem mais narrativos do que isso, e de um modo claro, por vezes mesmo estabelecendo-se relações imediatas entre duas imagens (novamente, Os argumentos e O desespero) ou um grupo maior que perfazem um “episódio” ou uma “parte”. Há mesmo um “final feliz” para este Amor: Retrospectivamente, podemos ver esse “final” como incluindo as seis últimas imagens, ou as sete, as oito, as nove, as dez, e assim, a cada maior abertura – mas não incluindo, parece-me, Expiação – atingindo um sentido diverso. Para utilizar uma expressão que um professor de literatura certa vez usou (a quem infelizmente não poderei fazer justiça, pois esqueci-me do seu nome), a propósito de uma obra, também a de Terry Morgan vive numa “bondade semântica”, isto é, abrindo um campo vastíssimo de interpretações possíveis, que não se esgotaram, de modo algum, com a presente.

Nota: independentemente e mais do que os “segredos” ou as “verdades”, importa respeitar – e isto repito-o de outras ocasiões – não a “intenção do autor”, muito menos “a do leitor”, mas “a da obra”; logo, e como entendo a diferença profunda que existe entre um pseudónimo e um heterónimo, falo aqui de Terry Morgan, a autora, a quem agradeço a oferta do livro.

25 de abril de 2006

O Amor é Vermelho e Arde. Terry Morgan (Assírio & Alvim)

Publicada por

Pedro Moura

à(s)

1:25 p.m.

![]()

Subscrever:

Enviar feedback (Atom)

Sem comentários:

Enviar um comentário