Sobre a relação Pascin-personagem de Sfar e Pascin-o homem real já aqui se falou. A única diferença fulcral entre a série anterior aqui indicada e este novo livro de 74 páginas publicado tal qual é formal: Pascin. La Java Bleue é um livro a cores, de soberbas aguarelas, cuja presença se torna ela mesmo móbil da história, criando não só ambientes complexos, diversos, ricos, influenciando-se entre si, como ainda despoletando mesmo interpretações e relações que apenas as cores conseguem fazer. O trabalho de finas linhas de Sfar ora se mantém ora se dilui sob essas cores, mas no seu cômputo geral, há um mesmo estilo. Por alguma razão, não consigo deixar de pensar, ao olhar para este novo, eroticizado e colorido Pascin, no Noa Noa de Paul Gauguin. Possivelmente dever-se-á a uma certa ambientação, a equação entre um território de artista educado na metrópole, de acordo com todos os princípios académicos, e as fugas que lhe são tornadas possíveis através dos alegres trópicos, do erotismo que as mulheres permitem (e os homens), dos violentos embates de cores: complementares, gémeas, descomprometidas, amnésicas, ébrias, rebarbativas, fauves, enfim, soltando todas as relações possíveis, transformando este livro numa sucessão de pequenos (duas, três páginas) de exercícios de expressividade.

Por alguma razão, não consigo deixar de pensar, ao olhar para este novo, eroticizado e colorido Pascin, no Noa Noa de Paul Gauguin. Possivelmente dever-se-á a uma certa ambientação, a equação entre um território de artista educado na metrópole, de acordo com todos os princípios académicos, e as fugas que lhe são tornadas possíveis através dos alegres trópicos, do erotismo que as mulheres permitem (e os homens), dos violentos embates de cores: complementares, gémeas, descomprometidas, amnésicas, ébrias, rebarbativas, fauves, enfim, soltando todas as relações possíveis, transformando este livro numa sucessão de pequenos (duas, três páginas) de exercícios de expressividade.

As considerações autotélicas, que presumo não ser abuso podermos ir encontrar nidificadas na prática do próprio Sfar, também se mantêm, diluindo a inclinação narrativa clássica da banda desenhada (que aqui existe) num outro mais amplo objectivo, que tem a ver com a possível reflexão que um meio pode fazer sobre si mesmo, sem o fazer de um modo linear, redutor ou “escolar”.

O título cita uma chanson tornada famosa pela cantora Fréhel. Esse facto, por si, não é fulcral nem é assim tão importante enquanto contextualizador (já que o Pascin-real morreu em 1930 e esta canção surgiu em 1939). O que importa é o que ela representa e como torna significativa a sua relação com este livro: um tipo de dança de passos curtos e rápidos, típica das noites em branco de Paris, “de ritmo alegre” e que permite dançar “olhos nos olhos”, os nossos no do livro.

25 de maio de 2006

Pascin, La Java Bleue. Joann Sfar (L'Association)

Publicada por

Pedro Moura

à(s)

8:02 da tarde

0

comentários

![]()

Etiquetas: França-Bélgica

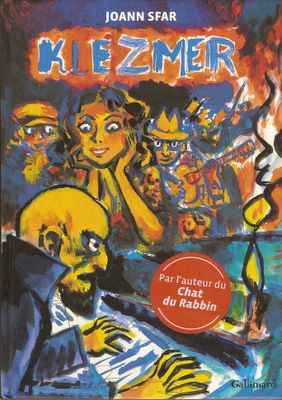

Klezmer. Joann Sfar (Gallimard)

Faz parte da nossa linguagem de (quase) todos os dias falarmos, ao discutir um escritor ou um pintor, de uma “pena fluente” ou de um “pincel luminoso”. Esta relação de uma força que emerge do trabalho do artista e o seu instrumento material é algo que herdámos da Antiguidade, já que na Roma clássica se falaria de um “estilo conseguido” ou um “estilo natural”, estilo relacionando-se directamente ao stilus, esse fino e pontiagudo instrumento de escrita que se usava sobre tabuletas de cera, mas cujo significado se alargara para compreender algo como “maneira”, “modo de fazer”, enfim, o que nós hoje dizemos ser o “estilo”. É curioso notar como a palavra latina stilus derivaria, por sua vez, de uma grega que significaria “coluna” ou “pilar”, isto é, o sustentáculo de um trabalho.

Estudos e considerações sobre o estilo não faltam, claro. Gombrich é um exemplo, famoso, aqui seguido. O que me importa, para já, é essa associação, como disse, ao instrumento material, e a particularidade dessa ideia na sua aplicação à banda desenhada. Se seguirmos a noção de que a banda desenhada apresenta duas linguagens distintas num só suporte, a escrita (legível) e o desenho (visível) – e isto mesmo que não exista escrita propriamente dita, pois ela advém da narratividade usualmente, mas nem sempre!, existente, da sua sequencialidade, sucessão, etc. – decorreria daí que estariam a ser empregues dois instrumentos distintos. É claro que esta questão apenas se torna ainda mais complexa no momento em que exercemos distinções ainda mais particulares, entre obras de um “autor completo” (ver aqui) e as de “colaborações” ou de “taylorismos”... Mas fiquemo-nos nos trabalhos que apenas envolvem um só artista. Haverá, de facto, dois instrumentos?

Estou em crer que não, e que “o bom artista” pode mesmo atravessar vários métodos de trabalho, de produção, mas que a obra que nos apresenta mostrará uma coesão própria, uma espécie de superfície onde tudo vive no mesmo plano, ou na mesma dimensão, a que damos o nome de texto. Quer dizer, independentemente do que está na origem dos efeitos apresentados, esses efeitos são coesos. O exemplo mais evidente desse trabalho, no caso da banda desenhada, é a razão entre a legibilidade e a visibilidade (B. Peeters), o ler e o ver, o texto-propriamente-dito (que podem ser desde as letras à história) e os desenhos... – recordem-se que nos limitamos por agora às bandas desenhadas mais narrativas, sem discussão. Intentarmos uma tipologia dessas relações levar-nos-ia demasiado longe, tendo que considerarmos toda a espécie de objectivos, antecedentes, jogo de linguagem, força artística, etc. Os livros de Astérix (como exemplo único) são equilibrados, mas não é desse equilíbrio relativamente simples de que falo. Falo de, no rosto das páginas, os desenhos e as palavras escritas se confundirem numa mesma caligrafia, num mesmo gesto.

Uma imagem: se um extraterrestre chegasse à Terra, com instrumentos de percepção e uma cultura radicalmente diferentes da nossa (mas ainda permitisse analogias com o nosso corpo), e lhe chamássemos a atenção para os livros de banda desenhada, talvez fosse capaz de se aperceber da diferença entre os desenhos e os textos, e dissesse, apontando: “isto aqui é de uma qualidade, isto aqui é de uma outra qualidade”. Mas podemos imaginar que, mesmo conseguindo fazer essa distinção (digamos, com os álbuns do Astérix), haveria outros livros em que os seus instrumentos de percepção se confundiriam, e não conseguiria fazer separações: “o que vejo pertence à mesma natureza”. Dir-me-ão, “mas o que se passa é que ele não é capaz de reconhecer, de ler a linguagem humana, não faz parte da sua convenção, e por isso não vê ‘letras’ mas ‘riscos’ e por isso confunde-os com os desenhos”. O que digo é que o equilíbrio de que procuro falar é mais profundo que isso: é precisamente a capacidade de confundir a escrita e o desenho mesmo que saibamos distinguir ambas as linguagens. É uma capacidade do autor procurar fazer-nos mostrar que o stilus que usa é um apenas, em toda a obra.

Repito-o, com uma diferença: Intentarmos uma tipologia dessas relações levar-nos-ia demasiado longe. Mas os exemplos são sempre iluminadores. Dois exemplos, três. O Homem à Janela de Lorenzo Mattotti, algumas das pranchas de Billet SVP de Killoffer, Le Château de O. Deprez, os trabalhos de Anke Feuchtenberger. E Joann Sfar, nalguns dos seus títulos. Sendo mais uma dessas obras que parece nascer de um diário gráfico (como Wimbledon Green, de Seth, “escri-senhada” como que à primeira tentativa mas já nela completa (vejam-se os apêndices), Klezmer vive num equilíbrio entre as obras mais classicamente construídas de Sfar (usualmente publicadas pela Dargaud) e as mais experimentais, livres, exploratórias (falámos já de Pascin). Até mais do que um equilíbrio, uma convergência. Se bem que Joann Sfar faça do seu ofício a contaminação das personagens de um dos seus “universos ficcionais” sobre um outro, e que existam fios temáticos sempre perseguidos – a permanente busca pela arte, o erotismo e o desejo pelas mulheres de todos os matizes, a guerra aberta contra os puritanos, os polícias do gosto e do pensamento, e outras criaturas literalmente mente capti – Klezmer parece repescar elementos de cada um dos seus trabalhos anteriores para se compor, tal qual o estilo musical a que alude bebe de várias fontes culturais: são os instrumentos dos seus Carnet, os temas judaicos de Le Chat du Rabbin, Les Olives Noires e L’Homme-Arbre, a exploração da cor como pilar central de sustentação formal como em Pascin, La Java Bleue, os diálogos de filosofia da alcova e outras divisões de Le Minuscule Mousquetaire...

Sendo mais uma dessas obras que parece nascer de um diário gráfico (como Wimbledon Green, de Seth, “escri-senhada” como que à primeira tentativa mas já nela completa (vejam-se os apêndices), Klezmer vive num equilíbrio entre as obras mais classicamente construídas de Sfar (usualmente publicadas pela Dargaud) e as mais experimentais, livres, exploratórias (falámos já de Pascin). Até mais do que um equilíbrio, uma convergência. Se bem que Joann Sfar faça do seu ofício a contaminação das personagens de um dos seus “universos ficcionais” sobre um outro, e que existam fios temáticos sempre perseguidos – a permanente busca pela arte, o erotismo e o desejo pelas mulheres de todos os matizes, a guerra aberta contra os puritanos, os polícias do gosto e do pensamento, e outras criaturas literalmente mente capti – Klezmer parece repescar elementos de cada um dos seus trabalhos anteriores para se compor, tal qual o estilo musical a que alude bebe de várias fontes culturais: são os instrumentos dos seus Carnet, os temas judaicos de Le Chat du Rabbin, Les Olives Noires e L’Homme-Arbre, a exploração da cor como pilar central de sustentação formal como em Pascin, La Java Bleue, os diálogos de filosofia da alcova e outras divisões de Le Minuscule Mousquetaire...

A história? A formação de uma banda de klezmer por uma série de personagens idiossincráticas (como manda a lei narrativa), instrumentos em punho, iídiche na boca, a Torah no coração... Entretanto, como Sfar sofre de imago-logorreia, já saiu o segundo volume desta nova colecção. Quem ganha é o leitor.

Publicada por

Pedro Moura

à(s)

8:01 da tarde

0

comentários

![]()

Etiquetas: França-Bélgica

Les Essuie-Glaces. Edmond Baudoin (Dupuis)

Baudoin é um dos meus autores favoritos, como já se terão apercebido, já que tento noticiar todos e quaisquer livros que surjam dele nos nossos tempos de blog. E outras surpresas se revelarão a seu tempo, relativas a Baudoin.

Não posso, por isso, deixar de revelar uma relação mais epidérmica com o seu trabalho, dado os temas que o movem serem aqueles que eu próprio tenho explorado noutras actividades... sobretudo no que diz respeito à memória humana.

Por isso, limitar-me-ei por ora a confessar uma espécie de descorçoamento perante este álbum em particular. Les Essuie-Glaces (limpa-pára-brisas para neve) não são o suficientemente fortes para poder limpar o gelo criado por esta nova incursão de Baudoin nos frios territórios das suas experiências pelo Canadá. Poderei estar enganado, mas a leitura desta viagem de Baudoin com um casal, e mais uma mulher com a qual se relaciona mas sem criar com isso uma paixão duradoura ou pelo menos equilibrada, faz-me pensar em duas obrigatoriedades, que não fazem emergir uma liberdade feliz. Em primeiro lugar, é como se Baudoin sentisse obrigação em terminar este “ciclo” do Quebec, e o “despachasse” com uma viagem que revela pouco dos labirintos da memória em que usualmente o autor nos mergulha; não obstante reutilizar fragmentos narrativos do álbum anterior deste ciclo, Le Chant des Baleines, e os expandir noutras direcções. Em segundo lugar, é como se esse fechamento estivesse relacionado a um projecto editorial com a Dupuis, e se tivesse de cumprir uma pedra de fecho.

Mais, o uso da “cor directa” não parece particularmente feliz, já que há neste trabalho de Baudoin um menor “vazio”. Para quem o lê saberá que há muitas ligações ao pintor chinês e famoso teórico da pintura Shi-t’ao (que ele cita directamente em La Musique du Dessin)... Logo entenderão também que os brancos deste livro são antes de um “entupido” quase atroz, que faz emergir uma estranheza em relação aos seus trabalhos anteriores.

Talvez seja um desvio do seu temperamento habitual, causado pelas dores que o rodeavam (o cancro da amiga, uma mulher que não se entrega à sua sedução, a eminente partida do Canadá), um mergulho num frio (não só metafórico, como real, pelas “obrigações editoriais”?) que não se dissipa.

O "símbolo" que está na capa e ocupa o coração deste livro, um objecto entre os carris e a escadaria, que se desagrega no meio do caminho, pode mesmo não ser uma simples imagem poética, mas uma representação cruelmente verdadeira de uma "crise" criaccional.

Publicada por

Pedro Moura

à(s)

7:59 da tarde

0

comentários

![]()

Etiquetas: Autobiografia, França-Bélgica

22 de maio de 2006

Quatro zines. AAVV (vários)

Já por várias vezes falei muito sobre os fundamentos do fanzine – quer os seus limites quer as suas potencialidades, quer sobretudo da sua liberdade – para volver às mesmas palavras. Importa não só noticiar os fanzines novos que vão surgindo, como tentar, mesmo que esquematicamente, indicar qual as particularidades e as forças dos títulos entretanto considerados.

Já nesta leva, falarei de três fanzines (um deles é 2 em 1).

1. Raio Verde é o segundo volume do Opuntia Books, pequenos mas deliciosos fanzines editados por André Lemos. Deliciosos é mesmo a palavra e a comparação ainda deveria ser levada àqueles requintados bombons que levam um número mínimo de ingredientes mas nos faz explodir as sensações gustativas numa cornucópia de prazer. Seja, esta é uma linguagem demasiado impressionista, epidérmica, sensacionalista até, para falar de uma publicação de papel. Será mesmo? O Animalia, sendo de um artista diferente (veremos quão diferente!), segue porém uma mesma linha presente no livro de Bruno Borges: poucas linhas, mesmo que tremam, o que não revela falta de decisão, mas bem pelo contrário a certeza de querer trabalhar essa insegurança por ser ela a única capaz de dar força, ou forças, a um desenho. Bruno Borges já trabalha e edita fanzines há muito tempo, na companhia de amigos, mas é mais recentemente que tem revelado uma mais decisiva (esta relativa à vereda, por assim dizer, que escolheu) escolha artística, em que a sua “linguagem” vai ganhando contornos e personalidade. B. Borges parece trabalhar nesse território superficialmente mais ou menos comum com André Lemos, Raymond Pettibon, David Shrigley, Paul Davis, alguns trabalhos de Laylah Ali, etc. (mas cujos fundamentos conceptuais são bem diversos), no qual um aspecto tosco, quase de esboço ao acaso, com correcções e retornos da mão sobre a mancha mal escondem o profundo plasmar com a matéria em uso, e a busca pela mais acertada das tensões da relação entre dizer e mostrar. Remontando à terminologia de Genette, é como se os textos ganhassem aqui uma perene natureza autográfica, não podendo ser apagados sem o material se dissipar por completo, e ao mesmo tempo os desenhos possuírem ecos alográficos, passíveis de uma tradução em conceitos, situações, virtualidades que mais existirão na nossa convivência mental deles do que na sua existência no papel.

2. O que chamei acima de “2 em 1” trata-se do Dazed & Confused (título surripiado de uma conhecida publicação britânica sobre cultura contemporânea urbana, ou então o filme americano?), co-autorado por Joana Figueiredo e Rafael Gouveia, companheiros já de longa data de caminhos comuns (ainda com Marcos Farrajota, com o qual o segundo publicou Perish or Publish, numa parecida fórmula editorial e formal, e também em língua inglesa). O que é a contracapa de um é a capa do outro, e mesmo o interior obriga a uma leitura não só aos saltos como virando e revirando a publicação... deixando-nos “aturdidos e confusos”, precisamente. Rafael Gouveia continua a trabalhar no seu território narrativo habitual, a que nos habitua, e que os leitores desprevenidos ainda poderão revisitar no seu O Manuscrito Durruti (Lx Comics, Bedeteca): pequenos retratos de raparigas no que lembrará uma taberna e outras paisagens urbanas, e fragmentos do que parecem ser entrevistas sobre o que significa estar “dazed”. O facto de retrabalhar os perfis ou, quando as personagens estão de frente, não apresentarem senão olhos em branco, torna o significado do “dazed” muito mais desconcertante do que se esperaria à primeira. Sendo todas as pranchas-vinhetas de Gouveia singulares e separadas, não deixam de nos fazer pensar num ciclo relativamente organizado em torno de um mesmo conceito. Quanto ao trabalho de Joana Figueiredo, trata-se de imagens também elas soltas, independentes, como uma espécie de sketchbook ou panela de ideias que vão surgindo à medida que as 3 horas que levou a fazer o fanzine (cf. a capa). No entanto, uma espécie de título (“I love Satan & Satan loves me story”), e a recorrência de conjunções nos textos que acompanham as imagens fazem pensar que eventualmente existirá mesmo um fio de ligação entre a procissão de estranhas e diversas personagens que vão surgindo nas páginas de Joana Figueiredo. Não sendo propriamente um exercício oubapiano (que é, desde logo, programático e regrado a priori), este Dazed & Confused estabelece mesmo assim regras de leitura mais lúdicas do que estabelecidas de um só modo.

3. Finalmente, eis Néscio, o primeiro volume da Imprensa Canalha, nova aventura editorial de José Feitor, pós-Zundap (e, entretanto, já saíram outros títulos, de que falaremos a tempo). O Néscio apresenta-se desde logo como tentando responder a um tema e convite aos participantes, a saber, uma visão sobre Portugal. Porém, a esmagadora maioria das participações, pelo menos textuais, preenchem esse nicho já expectável de uma ácida crítica “à merda de todos os dias”. Devo dizer que me senti algo descorçoado, tendo em conta as fisgadas prometidas por trabalhos anteriores dos participantes, e, se bem que eu não esperasse uma espécie de Portugal, Hoje; O Medo de Existir em formato zine e com um humor a coincidir, pensava que escapariam à força gravitacional do lamento coberto de bílis.

No entanto, a esmagadora maioria dos textos acaba por dizer aquilo que já todos sabemos, sem grande humor, e a maior parte das vezes com os desenhos a servir de ilustração na sua acepção mais fraca, isto é, sem revelar um sentido mais oculto ou mais significativo do texto. (o que não quer dizer que as ilustrações em si sejam fracas, entenda-se, falo da “relação”). Acho particularmente interessantes as observações de Joana Latka e as de Bàrbara Rof, pois é sempre curioso ver como pessoas de outras nacionalidades e, mais importantemente, de outras estruturas culturais, revelam que as “diferenças” e os “choques” se encontram em pormenores que jamais pensávamos serem sequer dignos de atenção. Não sendo um apreciador de futebol, o texto de Pedro Torneiro é muito certeiro, tirando as bolas na baliza. Idem, em relação à experimentação gráfica de José Feitor - e a sua apropriação de Segar é hilariante e preocupanete, já que o(s) Bunzo(s) é(são) real(is). Os anúncios de Bruno Borges estão entre o retrato do país, o seu próprio projecto artístico e uma mostra da comercialização total dos nossos dias. Finalmente, João Bragança apresenta algumas propostas que deveriam ser levadas a sério e que mereceriam mais atenção mediática do que os canais (em “sinal aberto”, dizem eles) propõem a cada dia... Mas a ideias é a mesma, chamuscado que está o país, é deixar arder...

Publicada por

Pedro Moura

à(s)

8:31 da manhã

0

comentários

![]()

21 de maio de 2006

Penguin Classics Deluxe Edition (colecção, Penguin U.S.A.)

Não se trata de banda desenhada. Só um pequeno aviso, sobre uma nova colecção das edições da Penguin (sempre excelente, em termos filológicos) , de vários "clássicos" modernos e contemporâneos, e cujas capas serão ilustradas por alguns dos nomes mais sonantes da ilustração e da banda desenhada dos nossos tempos. Veja-se o que já foi publicado aqui. Acima, as capas de Seth, Anders Nielsen e Chris Ware. Quem disse que quem vê capas, não vê corações?

Não se trata de banda desenhada. Só um pequeno aviso, sobre uma nova colecção das edições da Penguin (sempre excelente, em termos filológicos) , de vários "clássicos" modernos e contemporâneos, e cujas capas serão ilustradas por alguns dos nomes mais sonantes da ilustração e da banda desenhada dos nossos tempos. Veja-se o que já foi publicado aqui. Acima, as capas de Seth, Anders Nielsen e Chris Ware. Quem disse que quem vê capas, não vê corações?

Publicada por

Pedro Moura

à(s)

12:51 da tarde

4

comentários

![]()

13 de maio de 2006

The Quitter. Harvey Pekar e Dean Haspiel (Vertigo)

Algum grau de desilusão é possível com este livro. “A vida comum é bem complexa” é a frase mais citada, talvez o moto, de Pekar.

No entanto, mais uma vez remeto para a divisória falsa que é a problemática da dicotomia forma-conteúdo, preferindo antes centrar-me no modo holístico da obra de banda desenhada, há neste caso uma discrepância, por vezes gritante, entre o relato do narrador-protagonista (digamos, a história) e as imagens particulares que nos são apresentadas (digamos, a sua interpretação gráfica, ou forma). Quer dizer, tudo nos é apresentado assim, e não dessoutro modo, logo só poderá ser lido assim.

Presumo que Harvey Pekar dispense apresentações de maior, dado ter sido alvo de um filme-documentário recente (American Splendour, 2003), bastando recordar ser o autor (escritor) de uma das mais antigas séries de autobiografia em banda desenhada (precisamente American Splendour, várias editoras), ou melhor, o primeiro autor norte-americano que abriu as portas a uma continuidade deste género, o qual se tornaria quase obrigatório nos anos 90 no círculo da banda desenhada alternativa e independente nos Estados Unidos (existiram experiências anteriores, mas “não deixaram filhos”). Essas histórias, um pouco como as de David Greenberger em Duplex Planet, centram-se em pequenos episódios de todos os dias, os tais proverbiais “pequenos nadas” que os compõem, por vezes do próprio autor, por outras das pessoas que o rodeiam. A maioria dessas histórias mais curtas são até mesmo anti-climáticas, tenham ou não uma “punchline”. Todavia, um livro como Our Cancer Year, que Pekar escreveria com a sua mulher Joyce Brabner, e ilustrado por Frank Stack, por razões óbvias, torna-se bem mais catártico, tal qual como o serão a esmagadora maioria dos trabalhos autobiográficos norte-americanos contemporâneos (o mesmo auto-ficção como Blankets de C. Thompson; pelo contrário, livros como os de Liz Prince e de Vanessa Davis escapam a essa gravidade, entendida no seu duplo sentido).

Quanto a Dean Haspiel, este é conhecido por vários trabalhos, talvez o mais famoso sendo o das aventuras do seu estranho anti-super-herói Billy Dogma. A escolha para a colaboração com Pekar recai no autor que já apresentou uma série de experiências semiautobiográficas, na companhia de Josh Neufeld na revista Keyhole (Independent Comics), e o seu livro Opposable Thumbs (idem). A confusão, veremos, está no uso de estratégias mais atreitas a Billy Dogma que a cenas mais quotidianas.

Interessa, portanto, ver este livro tal como ele se nos apresenta, nas suas forças e fraquezas, independentemente do trabalho anterior dos seus artistas, já que as suas possíveis intenções a eles lhes pertencem e apenas podemos interrogar a obra. Os problemas deste livro, os momentos em que me parecem existir fendas no cumprimento da sua expressão devem-se precisamente a crises estabelecidas entre o que se conta e o modo como se conta, uma espécie de divórcio que faz o sentido da obra cambalear. Reparem-se nos exemplos concretos nas pranchas 11, 13 e 24 (não estão marcadas, por isso contem a partir da primeira prancha narrativa).

O primeiro caso, que pretende mostrar a falta de compreensão do jovem Pekar sobre a grande dissensão da sua mãe entre o apoio ao candidato de esquerda Wallace e as opiniões que emite sobre o comportamento do seu filho, mostra apenas uma divisão linear entre uma inclinação e outra, uma atitude e outra (compreensão vs. rancor, identificação vs. afastamento), quer textual quer expressivamente (as sombras no rosto na coluna da esquerda), etc. A ausência de cenário não ajuda a inscrever a personagem numa espécie de espaço geral, mental, mas ante se aproximam mais de “pouco trabalho”. Na página 13, a primeira vinheta mostra Pekar falando da sua capacidade de memória fotográfica, mas o desenho em si parece-me demasiado dramático ("overacting" mesmo, com a língua de fora, o dedo apontando à cabeça, os olhos fechados, o livro aberto nas mãos) senão até erróneo (a barriga redonda que nunca surgira nem surgirá). É apenas um exemplo de um abuso, de um dramatismo permanente na expressividade das personagens, da parte de Haspiel. O que se reforça no seguinte exemplo, da página 24 (aqui mostrada), em que o rosto de Pekar, a posição pouco natural do corpo, os efeitos gráficos do murro e as linhas de acção, a composição da última vinheta com a silhueta ominosa de Pekar sobre os outros rapazes, e as caras de espanto exagerado destes e a já referida ausência de cenário, apenas me faz centrar a atenção em soluções relativamente fáceis, previsíveis, e que não servem, parece-me, a crise interior de Pekar, entre a necessidade de se fazer respeitar e ter de escolher um caminho pouco digno para o fazer.

Na página 13, a primeira vinheta mostra Pekar falando da sua capacidade de memória fotográfica, mas o desenho em si parece-me demasiado dramático ("overacting" mesmo, com a língua de fora, o dedo apontando à cabeça, os olhos fechados, o livro aberto nas mãos) senão até erróneo (a barriga redonda que nunca surgira nem surgirá). É apenas um exemplo de um abuso, de um dramatismo permanente na expressividade das personagens, da parte de Haspiel. O que se reforça no seguinte exemplo, da página 24 (aqui mostrada), em que o rosto de Pekar, a posição pouco natural do corpo, os efeitos gráficos do murro e as linhas de acção, a composição da última vinheta com a silhueta ominosa de Pekar sobre os outros rapazes, e as caras de espanto exagerado destes e a já referida ausência de cenário, apenas me faz centrar a atenção em soluções relativamente fáceis, previsíveis, e que não servem, parece-me, a crise interior de Pekar, entre a necessidade de se fazer respeitar e ter de escolher um caminho pouco digno para o fazer.

Outro exemplo é quando surge a descoberta do jazz... Algo que me parece tão definidor da personalidade (e da vida profissional e de autor de banda desenhada) de Harvey Pekar acaba por passar como apenas mais um episódio, e não como um nódulo salvífico, um caminho de sentido da sua vida. Nada na matéria da expressão que se nos apresenta se altera, somente uma continuidade chã da sua apresentação.

Estas discrepâncias repetem-se noutros momentos: quando chega a Nova Iorque são quatro da manhã, mas no desenho parece dia; Pekar diz que foi despedido da “delicatessen”, mas o desenho mostra-o como que despedindo-se, e desafiador; quando recebe a carta da Jazz Review aceitando o seu primeiro artigo, o rosto parece o de uma pessoa mais amedrontada que radiante. Não vale a pena multiplicar os exemplos, as estranhezas são várias.

O tipo de narratividade de todo o livro, feita pelo Pekar-narrador, explicando-nos textual e directamente o que pensava, sentia e sofria, não ajuda a uma boa relação (de proximidade) com o texto (no seu pleno sentido semiótico), e as divergências dos desenhos referidas apenas aumentam ou salientam o problema, já que não se trata aqui de uma liberdade criativa nem de um desejo de estranheza, mas mesmo um “defeito”. Até mesmo a cena com o pai e o primo parece ser contada no mesmo tom monocórdico de tudo o resto. O recurso a uma splash page não destaca nada.

A menos... a menos que essa monotonia, sublinhada pelos tons de cinzento, seja precisamente a melhor fórmula, não para contar algo de catártico, algo subitamente formador na vida do protagonista, mas antes a fundação contínua de um “quitter” (desistente). Assim, então é mais Jeffrey Brown e Liz Prince os herdeiros de Pekar que Craig Thompson ou Chester Brown.

O discurso final patético (de pathos) de Pekar não serve como pedra de fecho de uma construção pensada, portanto, mas como mais uma pedra de arremesso fortuito, tornando patente o permanente desequilíbrio típico de uma arenga ou de um queixume, os quais, ao contrário de uma história que nos convida à partilha, nos deixa incómodos por não ter portas por onde entrar.

Nota: nas badanas aparece a auto-publicidade do costume, e fala-se de "virtuosismo" e "obra-prima". Ora nem sequer nos parece que a competência dos autores tenha chegado ao seu melhor (será "encher chouriço", cumprir contratos, para ambos?) nem parece estarmos perante trabalhos de dois autores experientes...

Publicada por

Pedro Moura

à(s)

5:15 da tarde

1 comentários

![]()

Etiquetas: Autobiografia, EUA

The Envelope Manufacturer. Chris Oliveros (auto-edição)

Chris Oliveros é reconhecido como sendo o editor da Drawn & Quarterly, uma das melhores editoras da América do Norte (é do Canadá, por isso falo aqui do conjunto geográfico) contemporâneas de banda desenhada e talvez a que mais claramente revela uma influência de “sabor europeu”. Menos imediata (e errática) é a sua própria carreira como autor de banda desenhada, escritor e desenhador. The Envelope Manufacturer é a sua “obra”.

O primeiro episódio-livro, de pequenas dimensões, saiu em 1998. por razões sobejamente conhecidas ou facilmente imagináveis, e também típicas da “small press”, diga-se de passagem (por razões económicas, sociais e de dedicação pessoal), só este ano podemos testemunhar o aparecimento do segundo. De acordo com o autor, “o terceiro e último episódio estará pronto antes do final deste ano. Por isso serão oito meses entre os números, em vez de oito anos” (email pessoal). Surpreender-nos-á, talvez, o facto de que The Envelope Manufacturer não é publicado pela D&Q, mas que tenha sido auto-editado. Revela ainda Oliveros que via isso como uma espécie de conflito de interesses, o que me parece um gesto de humildade, desarrogância, elegância para com os outros (excelentes) autores que publica, e necessidade de afirmação “sem favores”, tudo ao mesmo tempo. Provavelmente depois de os ter prontos, reuni-los-á num formato comercial e tentará que seja publicado noutra editora, que não a D&Q.

Tal qual o título indica, esta é a história de um fabricante de envelopes, Jack Cluthers, dos vários pormenores da sua empresa, da sua relação com os empregados e clientes, e o esforço contínuo em manter o negócio num nível satisfatório de sobrevivência. Tudo isso sem grandes clímaxes, tramas complicadas ou “sub-plots” desnecessários. É mais um retrato que uma acção coesa. Jack Cluthers fala sozinho, imaginando situações de êxito comercial, e não fala quando se lhe dirigem ou quando deveria fazer a sua presença sentida num qualquer contexto. Ele vive a sua vida, sobretudo a profissional (onde se centra a atenção do livro), mas como se pairasse sobre ela, mergulhando de quando em vez em alternativas que sonha de olhos acordados.

Este desvio da realidade é mantido pelas próprias estratégias visuais, especialmente quando a vinheta representa não a personagem que está a falar (a cauda do balão segue para fora do “enquadramento”) mas o espaço imediatamente ao lado, do outro lado, ou num outro lado qualquer. Não se trata de um “olhar subjectivo” de uma das personagens vogando pelo espaço, é mais próximo de uma espécie de “distracção” do narrador (o seu foco visual que compõe as imagens das vinhetas) que se descentrasse e escapasse do centro nevrálgico da acção.

Em muitos aspectos, mesmo formais, o trabalho de Oliveros poderá recordar Ben Katchor, pela sua atenção a uma “vida de esquina” inserida numa grande cidade, mas o seu foco pausado e quase trágico de um pequeno negócio apontará também na direcção do Seth de Clyde Fans. Entre estes três artistas, paira uma nostalgia gráfica por estilos arreigados à década de 40 (o vestuário, a arquitectura, os automóveis), mas que subsiste como um fantasma na contemporaneidade. Naturalmente, é esse “fantasma” que toma corpo nesta(s) narrativa(s), e a contemporaneidade que se dissipa paulatinamente no fundo.

Para terminar, e para uma espécie de contributo para a questão da auto-ficção e/ou da mistura da autobiografia e da ficção, a uma questão simples, Oliveros respondeu: “É uma obra de ficção, apesar de não poder negar que as realidades financeiras da edição serviram, até um certo ponto, de inspiração para a criação do livro”.

Nota: houve uma diferença significativa do primeiro para o segundo número quer em termos de traço das figuras (agora mais finas, mais estilizadas) e de papel (mais branco no segundo), que poderão levantar questões interessantes em termos de "evolução" e de "ambientação" (até directamente relacionadas com o tema do livro). Esperemos pela colecção.

Publicada por

Pedro Moura

à(s)

5:15 da tarde

0

comentários

![]()

Etiquetas: EUA

Mister I (& O). Lewis Trondheim (Vitamina BD)

Lewis Trondheim é talvez uma das grandes lições de humildade e perseverança na banda desenhada, alguém que transforma o ditado quem não tem cão, caça com gato numa verdade engana os caçadores da primeira categoria, dada a imensa e luxuosa caça que alcançou com os seus “gatos”... Reza a lenda (que nela cada vez mais se torna) que Trondheim não sabia desenhar e então se pôs a repetir um mesmo desenho vezes sem conta mudando apenas os balões (Psychanalyse), procurando assim uma nova forma de poder contar uma história, ou simplesmente desenhando e desenhando e desenhando e esperar que lá para a 500ª página começasse a surgir algum “estilo” (Lapinot). Ver uma bibliografia de Trondheim hoje é já em si um exercício de estudo do que é que isso de “estilo” significa, tal como “género”, “mercado”, “edição”, “linguagem” e as recorrentes fórmulas bicéfalas de “independente” vs. “comercial”, “artístico” vs. “reaccionário”, “experimental” vs. “clássico”, etc.

Esta é uma série que, como não podia deixar de ser, seguirá uma linha que lhe é muito particular. É interessante notar-se que o autor, no seu site, explique que Mister O, sendo uma encomenda, o tenha levado a criar um “gajo idiota” (machin idiot) e um “álbum extraterrestre”, e que não pensava criar um Mister I mas que “olha, mais um livro”... Este acidente leva-nos a pensar que a expectativas dos senhores A, E e U não deve ser extravagante, e cá estará a VitaminaBD para os editar. É curioso também o erro da nossa própria percepção, e li mal o que ele escreveu, tendo lido “máquina idiota” (machine idiote): mas, afinal, é disso o que se trata, tão sentido na obra de Trondheim, que as páginas e os exercícios a que ele se entrega quase que por acaso são de facto uma máquina de criar ideias, que rapidamente ganham um espaço próprio e vão colocando as regras que o autor depois deve seguir... e “olha, mais um livro”. De facto, ambos os Mister são uma espécie de aproximação dos exercícios oubapianos ou de “variações musicais” sobre um mesmo tema – o qual já ocorria em desenhos animados, e penso sobretudo nas infindas derrotas do Coiote face ao Bipbip/Road Runner – a um território infantil. A personagem principal (cada uma fisicamente semelhante à forma da letra em questão) deseja fazer uma acção qualquer, é impedida por um obstáculo, tenta buscar soluções para ultrapassar esse obstáculo... e falha. A partir daqui, pode ser lançada em situações relativamente verosímeis no “mundo real” como nas mais disparatadas espatafurdices, cada uma delas cingindo-se a uma prancha de idênticas e regulares 60 vinhetas.

De facto, ambos os Mister são uma espécie de aproximação dos exercícios oubapianos ou de “variações musicais” sobre um mesmo tema – o qual já ocorria em desenhos animados, e penso sobretudo nas infindas derrotas do Coiote face ao Bipbip/Road Runner – a um território infantil. A personagem principal (cada uma fisicamente semelhante à forma da letra em questão) deseja fazer uma acção qualquer, é impedida por um obstáculo, tenta buscar soluções para ultrapassar esse obstáculo... e falha. A partir daqui, pode ser lançada em situações relativamente verosímeis no “mundo real” como nas mais disparatadas espatafurdices, cada uma delas cingindo-se a uma prancha de idênticas e regulares 60 vinhetas.

Se Mister O era divertido e “limpo” (e confessa-me uma pessoa que o “lia” aos seus filhos), já Mister I é um pouco estranho, por seguir precisamente a mesma fórmula narrativa, o mesmo traço, a mesma trama - lá deve vir a conversa do "minimalismo" outra vez -, mas diversa pela recorrente presença de uma visível morte, onde se nota sangue escorrendo, flutuando, emergindo, flutuando (já para não falar de toda a sorte de excrementos, o que leva à mesma pessoa citada a pensar duas vezes a “ler” estas histórias).

É quase como se face aos azares de Mister O nos pudéssemos rir despreocupados, com redondos e bem dispostos “Ho-ho-ho!”s, mas com as desgraças de Mister I só conseguíssemos uns nervosos e culpados “Hi-hi-hi!”s...

Publicada por

Pedro Moura

à(s)

5:14 da tarde

3

comentários

![]()

Obras-Primas da BD Disney # 9. Carl Barks (Edimpresa)

Sendo este o 9º volume da colecção Obras-primas da Bd Disney, é o quarto com trabalhos de Carl Barks, desta feita dos anos de 1952-1954. Discutivelmente, estão aqui algumas das melhores histórias do Patinhas e, como é discutido e revelado pelos textos do editor português, é aqui que esta personagem se começa a verdadeiramente desenvolver como tal, isto é, consolidando a sua “personalidade”, e revelando desde logo as linhas com que se cose.

Tendo também já falado de Barks por várias ocasiões e sobretudo de um outro volume, centrar-me-ei aqui num aspecto. Mas devo fazer um aviso: o que vou dizer não é somente meu, mas fruto da leitura de textos sobre Barks de Domingos Isabelinho, e de conversas pessoais tidas com este ao longo do tempo e que versaram alguns destes temas e pistas de trabalho. Não se trata, porém, de citação, mas sim de descarado roubo. Pedem-se aqui desculpas e agradecimentos...

Como já havia sido dito, o Tio Patinhas não é propriamente um capitalista. Se o capitalismo pode ser definido como um sistema económico cuja base é a propriedade privada e a sua exploração com o intuito de fazer lucro, ou seja, em que o capital é empregue para gerar mais capital, a primeira pergunta seria “onde investe Patinhas o seu dinheiro”? Aparentemente, em todo o lado, já que não há ramo de negócio em que ele não esteja envolvido (“As Cidades do Ouro”), chegando mesmo a esquecer-se de que é proprietário de alguns desses ramos (como acontece na história “Em busca de Ouro”). Então para que serve o dinheiro de Patinhas? Repare-se que não se trata de “capital” e toda a implicação desse vocábulo, ou seja, algo serpeante, fluido, que cresce, se expande, se imiscui em qualquer local... A sua fluidez é bem diferente, como veremos. A fortuna de Patinhas espalha-se em vários negócios, mas sobretudo, centralmente (pelo menos em termos narrativos) no metal sonante, não o papel das notas, mas das moedas, físicas, objectos acumuláveis ao ponto de encherem a “caixa-forte”. Mas ainda que seja acumulável (e avaliada em “cinco quadruplatiliões de untuplatiliões de multiplatiliões de fantastiliões de centrfuguiliões de Euros e 16 cêntimos”), as moedas não parecem abandonar a sua individualidade. Patinhas recorda-se com a máxima exactidão as circunstâncias nas quais ganhou qualquer destas moedas (veja-se a sequ~encia das páginas 12 e 13). Bastas vezes, e neste volume temos várias histórias onde isso ocorre, Barks utiliza essas mesmas memórias despoletadas pela moeda singular para desencadear uma nova aventura. As relações dessa aventura com a memória em questão são múltiplas. Ora trata-se de um retornar a um mesmo local da memória (para “ fechá-la”), ora a uma cadeia de um antepassado (a “memória colectiva” e os “fantasmas herdados” servindo à formação actual), ora associando-a a uma nova e necessária busca (uma memória literalmente “desencadeadora”). Seja como for, as memórias jamais se cingem a uma reminiscência passiva. Servem para desdobrar toda a acção, e no fundo, toda a vida, quer das aventuras quer da sua personagem central, Patinhas. Assim sendo (e eis o roubo de que falei), estamos perante uma memória proustiana. Obviamente, salvar-se-ão as distâncias entre essas páginas magistrais de Proust, e a sua amplitude de influência, e estas pequenas, excelentemente estruturadas, mas limitadas a uma acção de entretenimento e aventura (mais, Barks confessa vezes sem conta ser mais testemunha de cultura popular que outra leitor erudito, estando no centro a National Geographic, a “Reader’s Digest” da Antropologia). Mas estas relações que a memória humana estabelece, e a sua descoberta na filosofia (Bergson) e na literatura (Proust), está sem dúvida presente em Barks. Diz o escritor francês, “[O nosso passado] está escondido, fora do seu domínio e do seu alcance, em algum objecto material (na sensação que esse objecto material nos daria) de que não suspeitamos. Depende do acaso encontrarmos esse objecto antes de morrermos, ou não o encontramos”. Os objectos são evidentes.

A relação da obra de Barks com a memória é ainda patente na sua progenitura directa. Como é bem sabido, o nome original em inglês de Patinhas é Scrooge MacDuck, tal como o facto de que este nome se baseia na personagem principal do famoso Um Conto de Natal de Dickens. O que Patinhas herda é a mesma predisposição mesquinha, egoísta e sorumbática (se bem que de quando em vez se revele ser fachada); das diferenças, apontaram-se algumas. O conforto no acumular de dinheiro é diverso entre estas duas personagens. O outro grande legado deste conto de Dickens em particular e toda a forma de criação de Barks é a memória. É sabido: Ebenezer Scrooge recebe, gradualmente, a visita dos três fantasmas do Natal, o do passado, do presente e do futuro e, no fim, na manhã de Natal, redime-se dos seus azedume e rancor, e assim atinge-se a “moral” cristã... Mas leia-se esta passagem com outra busca em mente: “Viverei no Passado, no Presente, e no Futuro. O Espírito de todos os Três fortalecer-se-á em mim e não renegarei as lições que encerram” (minha tradução). O problema deste Scrooge era a de querer evitar sentir o Tempo e a Memória que a ele está associada (desde Santo Agostinho, pelo menos); o nosso Scrooge-Patinhas, porém, não tem esse obstáculo na sua vida, bem pelo contrário, sempre permanece em acesa conexão com ambos (salvo no episódio “Em busca de Ouro”), e é isso mesmo o que constitui a sua alma e “joie de vivre”.

Dizia acima que a fluidez do capital de Patinhas é diferente. Prende-se isso com o facto de ser uma fonte de relação directa com o corpo de Patinhas, nos famosos “banhos” e “mergulhos”. E há aqui igualmente toda uma gama de níveis de relação, desde uma osmose entre o dinheiro e Patinhas, fonte de felicidade - em “Nadando em Dinheiro”, por três vezes se confessa textualmente a relação lúdica com o dinheiro - do mesmo, mas limite intransponível pelos outros (pelos irmãos Metralha, na mesma história, muitas outras personagens também, ainda que menos negativamente), a patologias (não é trocadilho) mais ou menos graves - em “Paraíso Perdido” não consegue sequer ouvir a palavra “dinheiro” e em “O Ouro e o Repolho” os seus poros cobertos de pó de ouro não respiram; e toda esta última história é uma pérola de relações com os corpos das personagens, os seus limites e fronteiras; e, mais significativamente, a história onde se verifica de facto uma mais longa analepse, a crise da própria memória, de “Em busca de Ouro”. Mais, essa presença de corpos fluidos está presente nas razões lúdicas dos “mergulhos”, onde Patinhas (mesmo sendo um pato-na-vez-de-um-homem) se compara consecutivamente a um golfinho e a uma toupeira, dois animais que vivem em relação de osmose entre os seus movimentos corporais e o ambiente e a matéria em que habitam. Entenda-se bem, mesmo que Barks jamais tenha pensado nisto ou que lhe tenha servido de elemento consciente de criação, esta interpretação nem sequer é criadora e muito menos abusiva; remete-se a uma leitura do que lá está.

Até mesmo nalguns quadros a óleo que Barks viria a produzir com as “suas” personagens (Rich Finds, At Inventory Time, Golden Fleece, Sport of Tycoons, e/ou An Embarrassment of Riches; há na internet vários sites com estes trabalhos: "googlem" os títulos), esta espécie de alegria juvenil de Patinhas é visível na expressividade dos rostos e dos corpos, na luminosidade que emprega, na contaminação aos seus parentes próximos e companheiros de aventuras.

Se bem que não tenha sido muito sistemático e tema mesmo que um pouco desordenado, já que não tenho fácil acesso sequer a toda a obra “dos patos” de Barks, espero que entendam estas como simples pistas de interpretação e leitura (como sempre, na verdade) da obra de Carl Barks, e como sendo alguns dos elementos que fazem dele um verdadeiro “clássico”, um “artista” da banda desenhada infanto-juvenil, mas com lições “para todas as idades”, como soe dizer-se nesta área...

Nota: mais uma vez, as minhas desculpas e agradecimentos a Domingos Isabelinho, por esse “assalto”. Ainda fico à espera de mais marcas, todavia.

Publicada por

Pedro Moura

à(s)

4:42 da tarde

3

comentários

![]()

2 de maio de 2006

Honey Talks. AAVV (Stripburger/Forum Ljubljana)

A mais recente edição do grupo da Stripburger, uma plataforma de edição e divulgação de banda desenhada da Europa Central, vulgo “ex-Bloco Soviético” (apesar de estar sediada na Eslovénia, é internacional), trata-se de uma pequena caixa contendo 9 livrinhos, todos do mesmo formato e seguindo uma ideia comum. De acordo com um encarte explicativo, assinado pelo colectivo, um dos ramos da arte popular eslovena, sobretudo do século XIX, era a pintura dos painéis (frontais) de madeira que se utilizavam para construir colmeias artificiais, painéis cujas medidas médias eram entre os 10 por 20 centímetros, com uma pequena abertura no centro e em baixo, por onde as abelhas poderiam entrar e sair de cada “andar” da colmeia. Os motivos oscilavam entre as imediatamente relacionadas com a actividade da apicultura, outras actividades rurais, religião, contos tradicionais e crenças locais, mitos nacionais (como o combate lendário entre “o guerreiro checo Pegam, que desafia os cavaleiros locais em duelos, mas é mais tarde derrotado pelo cavaleiro da região da Carniola, Lambergar. A Carniola fica na Eslovénia; e é curioso saber que existe uma espécie de abelha, Apis mellifera carnica, cujo nome nas línguas modernas faz jus à região. Pelo que se entende, muitos desses painéis estão preservados num museu etnográfico.

Ora, aliando o interesse e o desejo narrativo desses painéis e a estranheza da distância temporal e espacial para connosco (leitores modernos), quis a Stripburger convidar vários autores de banda desenhada europeus (e uma israelita) para que escolhessem uma imagem e, a partir dela, construíssem uma nova história. O resultado é esta colecção, em língua inglesa (ou sem texto), cujo formato é idêntico ao dos painéis, inclusive na “abertura” (apenas na capa). O resultado, se não brilhante, é pelo menos interessante, para já como projecto global e conceito (que poderia, imaginemos, despoletar uma experiência similar em Portugal a partir das pinturas nas proas dos moliceiros de Aveiro ou da olaria popular alentejana, como exemplo), mas também como livro(s)-objecto. Diga-se que está é uma co-edição com várias instituições e editoras, das quais destaco a insano-marselhesa Le Dernier Cri, já que foi Pakito Bolino quem apontou a possível associação entre as duas artes, conforme os editores...

Para já, uma relação dos autores e títulos: The King of the Bees, de Anke Feuchtenberger [-owa, acrescenta a autora alemã]; Grandma’s Painting, de Matthias Lehmann [Alemanha]; Pegam & Lambergar, de Milorad Krstlć [Hungria]; Beton & Honey, de Danijel Žeželj [Croácia]; Wanted!, de Vladan Kikolić [Sérvia]; Sidetracked, de Jakob Klemenćic [Eslovénia]; The Hunter’s Daughter, de Rutu Modan [Israel]; The Goat, de Kocoos [Eslovénia]; e Alvearium, de Marcel Ruijters [Holanda].

Gostava de me poder espraiar e falar de todos e cada um destes livros, mas tal seria incomportável, e deixo-me com algumas considerações gerais e breves. As minhas preferências, epidermicamente falando, deverão ser algo óbvias para quem conhece estes autores: Rutu Modan, Anke Feuchtenberger, e Marcel Ruijters. A primeira apresenta-nos um brevíssimo conto, num preto-e-branco simplicíssimo que não lhe é habitual, mas através do qual parece exercer a característica da “rapidez” de que Italo Calvino fala no seu famoso livro: trata-se de uma história que, a um só tempo, lembrará os contos tradicionais europeus (e a sua costumeira violência pouco subtil), e as obras de um Edward Gorey e de um Henri Darger (e a mesma violência). Feuchtenberger aproveita um motivo praticamente banal (uma mulher carregando uma das caixas-favo) para nos ofertar com mais uma alegoria sobre o poder terrível (e mortífero) que as mulheres alcançam através da maternidade; e é curioso ser o título o “king” e não a “queen”, mas descobrirão que a sua coroação não é motivo de felicidade. E o autor holandês não deixa de exercer a sua também típica violência física nesta espécie de tese da eterna questão do “regresso à natureza” e “religião natural” do homem (mulheres, na verdade; e o seu traço parece também mais “claro”).

Os contos de Vladan Kikolić e Kocoos são ambos unidos pelo uso de vinhetas sem texto e por um levíssimo humor, mas não por isso insignificantes, e até no revelam um tipo de humor de raízes locais. O estilo semi-fotográfico e o tom sério de Danijel Žeželj transformam este pequeno “aviso à navegação” ecológico e defesa do grafitti artístico-ambiental num pequeno e interessante exercício delicodoce e formal. Milorad Krstlć faz uma espécie de actualização à Hollywood e cheia de acção do combate lendário entre os dois cavaleiros já citados. Klemenćic parece querer com esta história absurda sobre uma pequena vila escondida nas dobras dos caminhos-de-ferro numa qualquer alegoria política, mas parece-me demasiado vaga para poder ser apreciada totalmente. E, finalmente, Matthias Lehmann transforma todo o motivo que lhe foi “ofertado” para escrever um conto sobre a relação possível que se pode estabelecer com a arte, conforme se seja um artista dito “popular” (a avó), um artista contemporâneo (leia-se, “no mercado artístico”, a protagonista, Beth) ou um esteta desiquilibrado...

Como disse, enquanto exercício global e projecto editorial, é uma experiência muito interessante, e todos os artistas são o suficientemente competentes para terem criado histórias que ultrapassam a sua associação contextual ao mesmo projecto. Ainda que não me pareça nenhum dos livrinhos em si ser uma surpresa esmagadora em relação aos trabalhos usuais dos artistas mais famosos entre nós (com a excepção, novamente, de Modan, e com a manutenção da mesma força em Feuchtenberger), esta é uma publicação significativa.

Publicada por

Pedro Moura

à(s)

8:52 da tarde

1 comentários

![]()

Etiquetas: Alemanha, Experimental

Cuentos de la Estrella Legumbre. Javier Olivares (Media Vaca)

Parto de um dos contos desta antologia. Traduzo o texto livremente: “Acabado de chegar a este mundo, Nubless Nilssen, húmido e amniótico, como todos, resvalou dos braços da enfermeira a 6 de Março de 1939. Nubless escapou da queda graças ao cordão umbilical, que ainda não tinha sido cortado, e que o susteve com um suave balanço a uns escassos centímetros do solo. Alguns quiserem ver nele o percursor do bungee jumping. Em 1968, Nubless teve um acidente ridículo que lhe cerceou o pé. A meio da operação, Nubless despertou da anestesia e viu, a um palmo do rosto, o seu próprio pé cosido ao ventre pelos médicos, para que se mantivesse o fluxo sanguíneo no membro amputado. Isto foi o suficiente para proclamá-lo ‘contorcionista do ano’. Nubless morreu numa Quinta-feira de 1988. Enterrado num cemitério contíguo a um rio problemático, uma cheia inesperada inundou o sagrado recinto, levando o ataúde de Nubless num imprevisto funeral fluvial até ao mar. Depois, graças às correntes, deu a volta ao mundo. Isto fê-lo recipiente da Grande Cruz Naval, a título póstumo, assim como fonte de inspiração da famosa ópera ‘O Navegador Defunto’. Ah, eis aqui a cruel burla do devir humano. Foi célebre sem o querer! Por que é que isso não se passa comigo, que também não ponho empenho algum?” Esta história parece-me ser uma imensa lição de Javier Olivares a todos os seus colegas artistas que iniciem ou prossigam uma carreira de criação. Aprendi há pouco tempo, de uma maneira sucinta e clara, que as dicotomias são sempre falsas, e que só há dois tipos de pessoas: as que fazem dicotomias e as que não fazem. Uma dessas dicotomias é a que se estabelece entre o “génio” e o “artista”, o que Camões explicita na sua famosa fórmula “engenho e arte”. A primeira faz parte da natureza, é subcutânea, está para além ou fora da razão, ultrapassa a pessoa. São raros os génios, não obstante o abuso que da palavra se faz. A arte (“técnica”, segundo a etimologia) aprende-se, insiste-se, persevera-se nela, é fruto de muito trabalho e dedicação, de uma atitude aturada, sensível, alerta.

Esta história parece-me ser uma imensa lição de Javier Olivares a todos os seus colegas artistas que iniciem ou prossigam uma carreira de criação. Aprendi há pouco tempo, de uma maneira sucinta e clara, que as dicotomias são sempre falsas, e que só há dois tipos de pessoas: as que fazem dicotomias e as que não fazem. Uma dessas dicotomias é a que se estabelece entre o “génio” e o “artista”, o que Camões explicita na sua famosa fórmula “engenho e arte”. A primeira faz parte da natureza, é subcutânea, está para além ou fora da razão, ultrapassa a pessoa. São raros os génios, não obstante o abuso que da palavra se faz. A arte (“técnica”, segundo a etimologia) aprende-se, insiste-se, persevera-se nela, é fruto de muito trabalho e dedicação, de uma atitude aturada, sensível, alerta.

Estes “contos” ocupam um mesmo dispositivo formal: uma página/prancha, ao princípio com umas poucas vinhetas flutuantes, para mais tarde se consolidar ma estrutura mais livre, com um único ou vários desenhos, ora sequenciais ora não, explorando os eixos espaciais e a sua consonância com a acção narrativa de várias maneiras. Um texto usualmente atribuível a um narrador externo, com uma linguagem buscando algum nível de “estranheza”, para contar pequenas histórias absurdas, por vezes ilógicas, mas que mais não são do que um retrato da incongruência que perfaz a condição humana: apaixonamo-nos por quem não devemos, odiamos fantasmas, temos medos de nadas, irritamo-nos com pouco, desperdiçamos palavras cruéis por razões ocas. A esmagadora maioria das histórias são escritas e desenhadas por Olivares, cuja carreira é sobretudo estabelecida no mercado da ilustração (infantil e editorial), ainda que se dedique à banda desenhada também, como aqui, mas há casos onde o desenho é de outro artista (Max é o mais famoso, creio) ou a história é de outra pessoa (Mauro Entrialgo é exemplo). São 77 “contos da estrela leguminosa”, publicadas ao longo de 14 anos (1990-2004), em várias publicações (está tudo isto indicado no fim do volume) e agora coleccionados neste belo objecto, como sempre o são da Media Vaca, filha de Vicente Ferrer e Begoña Lobo Abascal. Algum do trabalho deste artista esteve exposto no Festival de Beja deste ano 2006), mas o próprio não pôde estar presente.

Um dos pontos de interesse destes “contos” é o facto de estabelecer-se como “série”, num seu sentido derivado das artes visuais. Isto é, a força da obra ganha-se ao longo do tempo e com a presença de vários exemplos que começam a construir um “modelo médio”, alterando-se cada história pelas outras, num exercício de vaivém da percepção e do nosso juízo de gosto. Mais do que pelos exemplos individuais, é a série toda que nos surge como significativa, se bem que alguns sejam de uma excelência gráfica notável (29, 31, 33) e outros de uma profundíssima agudez, parábolas que nos servem a todos (5, 44, 49, 59, 60, 68).

A personagem que se queixa da glória de Nubless não tem razão, já que não participa do génio, nem tem nenhuma estrela que lhe brilhe particularmente (mesmo que leguminosa). Javier Olivares, pelo menos neste livro, mostra-nos uma das possibilidades que o “esforço” providencia, que é a de se aproximar senão de uma celebridade, pelo menos de um sucesso que apenas a si lhe pertence.

Publicada por

Pedro Moura

à(s)

4:10 da tarde

0

comentários

![]()

Etiquetas: Espanha