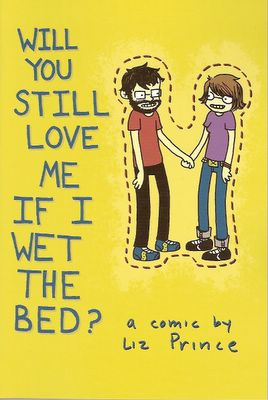

O meu companheiro bloguista-bedéfilo Ena que me perdoe, mas ele(a) não poderia estar mais a leste da leitura deste livro ao chamá-lo de "graphic novel". Aliás, bastará ler duas ou três páginas para nos apercebemos estarmos perante uma narrativa contínua, mas antes uma colecção de pequenos eventos que compõem uma "vida a dois". De acordo com várias informações espalhadas na internet e na imprensa, Will you still love me...? colige uma série de bandas desenhadas que a autora Liz Prince fez em postais e enviava a vários leitores/fãs deste seu trabalho. Logo, não pode existir essa narrativa contínua...

Mais, toda a série é de facto reduzida a pequenos episódios, se não mesmo "anedotas" entre os dois namorados, afora os episódios em que o gato ou o telefone se mete pelo meio... Por essa razão, e pela estratégia mesmo escolhida - que não nos surpreenderá ser apadrinhada por Kochalka -, os acontecimentos retratados são os de maior carinho, delicodoces, brincadeiras amorosas entre dois apaixonados. Mesmo nas partes que apontam um caso mais agreste, é para ser imediatamente corrigido na mesma linha de "doçuras" (lembra mesmo o verso d'Os Heróis do Mar: "O amor, não me mataste o desejo"). E fica-se por aqui, nem havendo cantos obscuros, nem se entregando a confissões mais íntimas, sexuais, cruas... É uma espécie de linha contínua de bem-estar.

Ora, se bem que isso não torne o livro desinteressante em si, e os desenhos "minimais" e simples (com os traços a lápis visíveis) de Liz Prince ajudem a esse ambiente geral de apontamento diário da doçura, também o não torna nenhuma obra-prima ou grande desvio de um género a que se dedicam muitos dos jovens autores contemporâneos, passando obviamente por Jeffrey Brown, o outro padrinho da autora. Mas este último, talvez porque possua um olho mais atento às tragédias de cada minuto, consegue transmitir as flutuações de humor, amor e vontade que fazem de nós verdadeiros seres humanos... Liz Prince não, apenas estas anedotas. Por isso mesmo, talvez possua esse valor, o de inscrever no género da autobiografia uma pequena obra apenas feita de boas disposições, encaixando-se nos trabalhos mais "leves" (em termos existenciais) de Kochalka, colocando esse tom num registo mais "quotidiano-real".

29 de dezembro de 2005

Will You Still Love Me If I Wet the Bed? Liz Prince (Top Shelf)

Publicada por

Pedro Moura

à(s)

1:51 da tarde

1 comentários

![]()

Etiquetas: Autobiografia, EUA

Conversation#1 + #2. James Kochalka, Craig Thompson e Jeffrey Brown (Top Shelf)

Há várias formas de pensar. Pensar nem sempre pertence à esfera do intelecto, da distância, do conceito, podendo ser expresso através de actos, sendo o criativo aquele que nos parece ser o mais iluminado e mais iluminador a um só tempo. O artista, portanto, através do seu próprio trabalho - ainda que superficialmente surja enquanto produção ficcional, de entretenimento, seja de que resolução for -, é também crítico sobre o modo como o seu trabalho, a sua linguagem de partida e a que está criando, a sua arte, pode ser feito. Por vezes é até específico nessa pesquisa e crítica.

Os casos aqui indicados são não só específicos, como directos. Isto é, não é essa pesquisa velada, mas claríssima em termos de propósitos e formas de expressão. James Kochalka é conhecido de, para além das pequenas aventuras de episódios delicodoces que apresenta (Peanutbutter & Jeremy, Moneky & Robot, Magic Boy, editado entre nós na Polvo), dos seus Sketchbook Diaries (parte pequena já editada na Quadrado # 2, da Bedeteca), e de outros objectos estranhos (Superfuckers), dedicar-se a outros títulos onde explora directamente as possibilidades de expressão com a banda desenhada, como com The Horrible Truth About Comics (Alternative, 2000). Conversations não é um livro de entrevistas, não se trata de um livro de ensinamentos técnico-profissionais (como os de Eisner, por exemplo), nem um ensaio multi-disciplinar (leia-se, "salada epistemológica") como os volumes de McCloud, nem um livro de ensaios livres (como o título de David Soares), nem um volume de sistematização intelectual (à la Groensteen) nem um desafio disciplinar (à la Baetens), tampouco uma apresentação de experiências pessoais no campo (Levin). São tão-simplesmente um diálogo, desenhado "a quatro mãos" (na verdade, a duas, certo?), criando uma troca de impressões, pesando toda a significação detsa última palavra, entre dois interlocutores que criam banda desenhada. Um exercício apenas formalmente próximo doutros, mas que aqui se reveste de uma mais substancial preocupação. Questões gerais como "o que significa o acto criativo?", "que forças de pensamento quase-inconsciente se instituem com o desenho?", "que tipo de representação do mundo se atinge com a banda desenhada?", "que relação pretende um autor estabelecer com os sus leitores, empíricos, reais e internos à obra?", entre outras... Não se espere estar perante respostas últimas, riscos insuspeitados, fórmulas a citar mais tarde, rasgos de profundidade. Estamos perante buscas. Mas isso é extremamente importante, honesto, belo... É já um grande risco um autor deixar-se transparente perante as suas buscas. Kochalka, falando com Craig Thompson e depois Jeffrey Brown - certamente companheiros de um certo modo de criação de banda desenhada com elementos em comum, que terão a ver com uma certa afinidade da criação do mundo possível nesta arte - mostram alguns dos puros prazeres ensimesmados que a criação da banda desenhada pode representar, do qual estes livrinhos são o mais recente acto consumado, como também desafio "perante Deus" que se pode aventar a partir desse mesmo acto.

Quando se fala em "pequenos grandes livros" pode-se a maior parte das vezes incorrer numa péssima e formulaica expressão. Não é o caso.

Publicada por

Pedro Moura

à(s)

1:48 da tarde

0

comentários

![]()

Senses. AAVV (Savannah College of Art & Design)

Há relativamente pouco tempo, tive a oportunidade de escrever sobre o "Memórias 10", uma publicação que saía dos esforços pedagógicos de uma instituição em Portugal. Apesar da minha recepção pessoal não ter sido das mais entusiastas, não significava isso - como se poderá depreender pela minha tentativa de fazer uma leitura cabal e próxima - que não o olhasse como um objecto desejável, um projecto louvável, uma experiência necessária. Gostaria de repetir algumas dessas considerações para este Senses, que sai também de uma vontade associada a uma plataforma de aprendizagem em "narrativas gráficas", e que tem como tema de trabalho nas suas dezenas de histórias aqui antologiadas, após uma selecção, os sentidos do corpo humano.

Mas não consigo.

Uma das forças necessárias à crítica é que as obras analisadas comuniquem algo que possa ajudar a estabelecer um diálogo com o crítico. É o trabalho deste último procurar que ligações são possíveis, operativas e que revertam a uma maior ou mais sentida leitura e aproximação dessa mesma obra. Senses, porém, é um livro silencioso. Os trabalhos aqui reunidos são tão desinteressantes, tão derivativos e tão sem pertinência própria que torna todo o significado dos (seus) sentidos numa espécie de parilisia terrível. Este é um instrumento péssimo de divulgação à possível (necessário talvez seja forte e assertivo demais) educação técnica e criativa neste terreno...

Publicada por

Pedro Moura

à(s)

1:47 da tarde

0

comentários

![]()

Etiquetas: EUA

24 de dezembro de 2005

Woody Allen. João Paulo Cotrim e Pedro Nora (Éditions Nocturne/Corda Seca)

Eis a leve neve musical prometida pelo João Paulo Cotrim, a quem retribuo o comprido cumprimento, com os flocos caindo nas formas que o Pedro Nora desenhou... Já que nestas paragens, só bolas de papel...

Não há muito - ou eu não tenho muito - a acrescentar em relação ao volume que antes reunira estes dois autores, sendo que apenas a ligação directa à vida do autor se torna ainda mais ténue, menos dirigida. Porém, como não o poderia deixar de ser, já que desta feita não se trata de uma antologia de músicas de um músico, mas antes as várias canções e temas musicais que serviram de fundo e respiração aos muitos filmes de um realizador? Para que servem essas músicas? Ilustração? Decoração? Encher uma cena? Marcar o compasso das personagens que se movem? Ou serão antes colocadas de uma forma viva desde o início do pensamento-em-filme, para que este último se incorpore de uma forma mais acabada? O mesmo tipo de dúvidas e, por isso, dança subtil, se estabelece entre este novo diálogo entre Cotrim e Nora. De certa forma, não se trata de uma obra para fruir estética e intelectualmente, mas para degustar como quem trauteia...

Publicada por

Pedro Moura

à(s)

5:41 da tarde

1 comentários

![]()

22 de dezembro de 2005

Está alguma coisa a arranhar à janela. Roman Dirge (Vitamina BD)

Não desejo arrastar-me (nem arranhar-me) muito na leitura deste livro, já que me pertencem duas das mãos que o traduziram para o nosso idioma, na companhia de Pedro Silva, o editor. Roman Dirge é o autor famoso de Lenore, que, juntamente com outras criaturas como a Emily, the Strange, faz as delícias dos delicodoces góticos que pululam nos nossos dias, trazendo mais cor (ainda que só preto e vermelho) aos nossos dias. Ainda que não seja um fã de Dirge não é de menosprezar o trabalho e a qualidade que imprime nos seus desenhos, colocando-o próximo de toda a série Johnny the homicidial maniac, de Jhonen Vasquez, ou numa tradição que encontra um nó forte em Tim Burton, no livro ilustrado The Oyster Boy/O Rapaz Ostra..., ou o insuperável Edward Gorey. Estes dois últimos autores têm títulos em português pela Errata.

Não sendo da sua colecção Mancha Negra, a VitaminaBD resolveu apostar num outro tipo de "negro", desta feita um humor corrosivo que pode trazer à baila criaturas amorosas e criancinhas, mas seguramente que não para as colocar em situações confortáveis. Os textos são poemas que muitas vezes não garantiam a mesma força com as imagens, mas só os leitores poderão dizer se a sua versão portuguesa respeita, reforça ou se falha nesse diálogo...

Publicada por

Pedro Moura

à(s)

3:38 da tarde

0

comentários

![]()

Etiquetas: EUA

Same Difference and Other Stories. Derek Kirk Kim (Top Shelf)

Este livro já tem pelo menos dois anos, o que escapa a uma das regras impostas neste blog, de apenas falar em edições recentes ou reedições caso se trate de um novo acesso ao mesmo “texto”. Se as excepções ajudam ao reforço, que assim seja. A minha edição, porém, é mesmo de 2005.

Derek Kirk Kim é um dos mais profícuos autores cuja obra ganhou larga publicidade através da internet, graças ao seu site. No entanto, esse argumento não trará nada de surpreendente e específico em relação às potencialidades da internet sobre a feitura da banda desenhada. A sua produção era conforme uma eventual futura publicação em papel, não obstante as “pranchas” serem apresentadas num longo (ainda que em capítulos) “rolo” que se tem de “scroll down”... (Dois exemplos da forma como se podem apresentar bandas desenhadas de uma forma específica à net podem ser vistos em dois espectros opostos, desde uma simples disposição gráfica das vinhetas numa montagem, como a Chan Woo Kim, de Kevin Huizenga (repescada em Or Else #3) e a criação de conteúdos impossíveis de repetir numa edição em papel, como Delta Thrives: Set the controls for the heart of the sun (e as outras obras no site), de Patrick S. Farley).

Como se poderá confirmar na cronologia que o próprio autor apresenta, este livro apresenta trabalhos que vêem desde 1997 até fins de 2003. E verificarão também, de acordo com essas datas indicadas, a natural e visível “evolução” do traço do artista. Escrevo evolução entre aspas, pois na verdade não sei se estamos perante uma transformação irreversível, de um “avanço” e “melhoria” ou simplesmente frente às várias capacidades gráficas, aos “estilos” a que Derek Kirk Kim se pode entregar. Por isso encontrarão sobretudo três “estilos”: um mais abonecado, com grandes metáforas visuais, corpos flutuando acima do solo ou seguindo vários estratagemas clássicos (à la Barks, apetece dizer) – assim, Valentine’s Day, The Shaft, etc.; um outro, bastante mais próximo da referência com o real - Super Unleaded (que parece ser escrita sob a égide de Adrian Tomine); e outra com um traço solto, de compromisso entre as duas opções, ora inclinando-se para o pendor mais realista – Pulling – ora cristalizando-se numa forma leve – Same Difference (que o colocará numa família grande, quer americana – Bob Fingerman, Chester Brown – quer francesa – David B., p. ex.).

Mas não só os estilos gráficos diferem. Também os tons e os propósitos das histórias, cheios de humor a maioria das vezes, sejam sub-tematizados pela autobiografia ou absolutamente ficcionais (e aqui utilizando o que parecem personagens tentativamente regulares ou não, etc.), e outras mais “sérios”... Há mesmo uma série de multiplicidades e níveis de diferenciação que tornam este livro mais interessante por essa razão do que pela sua coesão autoral propriamente dita. Same Difference, apesar de ser um título da primeira (e mais bem conseguida) história, e ter aí um sentido muito especial, assume assim outra leitura mais geral.

A verdade é que se cada história encontrará seguramente o seu leitor ideal (existirá?), a junção delas todas num só volume pode levar a que os valores instituídos por uma delas seja anulado pela leveza de uma outra. No fim, termina-se com um estranho gosto de uma salada mal casada, pois os valores em causa não se multiplicam entre si. Penso que se Kim tivesse editado apenas Same Difference numa só publicação, menor mas necessariamente mais coerente, porque una, teria ganho uma atenção redobrada e mais sentida.

A vida dos autores coreano-americanos é muito complicada, associada a uma diáspora forçada pela Guerra de 50 e anos seguintes e a miséria que se seguiria nos 20 anos seguintes (o número de crianças adoptadas por cidadãos norte-americanos, canadianos e europeus na década de 70 é, no mínimo, assombroso). Por outro lado, não é insólito encontrarem-se em situações que repetem umas das piadas mais conhecidas de King of the Hill, série de animação de Mike Judge (autor de Beavis & Butthead); quando Dale se aproxima de um migrante do Laos, pergunta-lhe: “És chinês ou japonês?”, ao que o outro responde vir do Laos; Dale pensa um segundo e depois pergunta-lhe: “Então és chinês ou japonês?”. É como se os nossos cérebros e referências culturais só tivessem lugar para um ou dois clichés e ideias e não pudessem acreditar na existência de outras opções mais complexas... Existem mesmo grupos de autores (artes visuais, fílmicas, etc.) que se juntam para que exista uma presença e afirmação mais forte das suas especificidades... É óbvio que existirá logo um argumento contrário a esta atitude, que pode ser vista como nacionalista ou demasiado grupal, um argumento mais inclinado a uma importância pessoal, individual, enfim, a única forma que teremos alguma vez de ler o trabalho de um artista forte e significativo. Talvez pareça estar a perder tempo nesta questão, mas para Kim – o que também não é surpreendente – a afirmação nacional e cultural é importante, se não mesmo central. Não atingindo níveis politizados elevados, ou que mostrem alguma profunda crise, uma espécie de corte violento na sua personalidade, mas antes revelando-se até como bem disposta fonte de felicidade, essa é uma questão que não está longe de quase todas as histórias aqui reunidas, sobretudo na primeira, ainda que mais velada do que nalgumas outras seguintes.

Estando todas estas histórias disponíveis no seu site, não há qualquer mais valia em relação à sua edição em papel, nem qualquer refazer ou recriar, por isso trata-se tão-somente de uma transposição a um outro leitorado... Ainda assim, merecerá a atenção este jovem autor que, não sendo um inventor ou um arriscado experimentalista, mostra alguma proficiência na aplicação dos mecanismos mais clássicos da construção de uma banda desenhada. ![]()

Publicada por

Pedro Moura

à(s)

3:36 da tarde

0

comentários

![]()

Etiquetas: Coreia do Sul, EUA

Memórias 10. AAVV (Citen/Fundação Calouste Gulbenkian)

Esta publicação, apesar de ter nascido no seio de um curso – com todo seu encargo pedagógico, experimental, estruturado por etapas e projectos muito bem definidos -, não pode ser vista como uma espécie de “álbum de curso” ou como “coroa” do trabalho desenvolvido pelo mesmo, a saber, o curso do Centro de Imagem e Técnicas Narrativas, que até à data tendo guarida e apoio da Fundação Calouste Gulbenkian, prepara-se este ano para transitar para o interior da ESBAL, mantendo-se os seus formadores, a sua razão de ser, ainda que haja uma nova abertura e necessária mudança de estratégias. Deve antes, portanto, ser visto como uma publicação relativamente independente dos propósitos gerais do curso, ainda que sob os auspícios de dois formadores centrais, Zepe (José Pedro Cavalheiro) e Miguel Valverde, e erguido pela vontade dos autores participantes. Segue ainda uma espécie de regra interna: são todos projectos (10) de colaboração entre um argumentista (mesmo que este se desdobre em duas pessoas) e um artista. Logo, têm todas as histórias um pendor narrativo – mais ou menos claro, conforme os exemplos – o que não surpreende, dado o nome da instituição agregadora. Seja como for, o historial está feito na própria publicação. A única frase desses textos introdutórios mais misteriosa é a última, rezando que “no contexto nacional em que a livre vontade e a associação de pessoas continua a não existir”. Não entendo mesmo a que se referirá, já que nos poderíamos perder numa tarde inteira sobre exemplos de colaborações em banda desenhada na nossa praça, se bem que todas sempre com frutos e alcances diversos.

A eles, os exemplos, vamos, sem nenhuma das leituras se prestar à sua imediata aplicação a todo o projecto, que se prevê diferente todos os anos da forma mais profunda, aliás como outras publicações já aqui discutidas...

É curioso ser o tema unificador a memória, já que este é um tema francamente ausente da produção nacional na banda desenhada, seja esta entendida como depósito colectivo seja como vivência pessoal. Se bem que possamos elevar qualquer autobiografia como um exercício de memória, são poucas as obras que conseguem fazer com que os próprios mecanismos da memória exerçam uma forma e uma experimentação no modo como essa banda desenhada se comportará. De maneiras diferentes, há autores que o fazem, porém. Craig Thompson fá-lo em Blankets, ainda que velado por uma certa auto-ficção; Taniguchi, ainda que seja absolutamente ficcional, construiu uma obra-prima com os ritmos da memória reconstruída (pelas dos outros) em Le Journal de mon Pére; e Edmond Baudoin é um autor cuja obra nos últimos anos se tem estruturado precisamente em torno da Memória enquanto, não tema, mas matéria, com óbvio destaque para Éloge de la Poussière e Le Chemin de Saint-Jean. Não querendo ser indiscreto a nível pessoal, mas avanço desde já que há um autor jovem português que prepara (poderá demorar anos, mas fá-lo-á seguramente) uma obra dentro dos mesmos moldes e que criará algo de extraordinário entre nós. É esperar... Este circunlóquio todo serve só para poder dizer que a memória aqui é apenas uma linha diáfana, uma sombra secundária por detrás das histórias apresentadas, e não propriamente um fio vermelho que as faça brilhar em conjunto ou numa qualquer continuidade que os leitores pudesse eventualmente criar. Assim sendo, cada um dos projectos individuais vale por si só e terá as suas fraquezas e forças particulares.

Pedro Burgos tem já uma carreira invejável, e não querendo ofender o trabalho de António Procópio, a primeira história possui um peso urbano e de desencontro que os leitores de À Esquina, com textos de João Paulo Cotrim, não acharão desigual. 1630 sofre de um excesso de dramatismo gráfico que não serve ao tom liso e quase indiferente à corrente da vida do protagonista. Numa Noite é um daqueles argumentos que talvez pense que o ser-se indirecto e incompleto o torna mais “interessante”, mas a falta de subtileza dessas ausências apenas o torna “confuso”, o que, servido de um grafismo histriónico e dessa estranha qualidade do “amador-virtuoso”, poucos frutos alcança. Conhecendo outros trabalhos de Ilda Castro, mais “minimalista” (digamos...), a sua complementação gráfica à pequena crónica feminina de Sandy Gageiro é surpreendentemente bem-encaixado e produtivo, ainda que haja pequenos detalhes que pudessem ter tido mais impacto (o surgimento do rosto da personagem principal, o aberto contraste gráfico com a sua “sósia jovem”) e a presença de mais texto não iria fazer desmoronar o edifício, acabando por soar o que surge mais como apontamentos poéticos meio disparatados do que pontos essenciais à narrativa (maioritariamente “muda”). A parceria de Cátia Salgueiro e Susana Ferreira é graficamente interessante, não obstante a separação das vinhetas e a presença do texto ser uma opção maquinal que destoa do restante trabalho; o texto tem uma presença forte, divorciada de um emprego banal com as imagens, criando um estranho, dúbio mundo de duplos, escapatórias, o eterno confronto entre um mundo banal e uma ligeira fantasia, tornando Uns dias melhores que outros num dos exercícios melhores que outros...Os desenhos de Nuno Villamariz são interessantes, ainda que não mantenham sempre a mesma qualidade (sobretudo em grandes planos de rostos), e a patina que parecem imprimir a toda a cidade e seus transeuntes (o grão do carvão) fazem com que o texto subtil de Francisco Pinheiro, sobre um desencontro e uma reunião familiar, sirva de um complemento que não destoa. O desenho de Simona Accattatis é claramente infantil, e a fábula epidermicamente tradicional não transforma esse estilo numa opção operativa, apesar do visível esforço em o empregar em situações visualmente inventivas. A Coisa Amada sofre do msmo mal que Numa Noite, com a agravante de ser menos claro ainda – e nada tem a ver com dificuldade ou subtileza! – e da flutuação da qualidade dos desenhos ser ainda mais vincada. A Caixa Vermelha, apesar das seis páginas, consegue atingir precisamente essa matéria-memória de que vos falava atrás: o trabalho dinâmico dos desenhos, fruto de uma intensa pesquisa (e publicação) de Richard Câmara, tem uma franca aplicabilidade à busca da memória que Valverde aqui constrói, concentrado esse acto numa caixa que eleva a metáfora ao objectual; o contraste geométrico entre a personagem e os espaços parece verter a mesma dicotomia entre o que se é hoje e o que foi antes, reforçando a ideia barthesiana das fotos como um “isto foi” com o qual jamais nos reuniremos novamente. Finalmente, a singular e graciosa história de novos amores e segredos do passado de Cátia Salgueiro é servida plenamente por um estilo aparentemente infantil (mas não “infantil mesmo”) de Rosa Baptista, que nos fará lembrar o trabalho de uma Jenni Rope ou até de uma Anke Feuchtenberger, salvas as distâncias.

No entanto, no cômputo geral, esta é uma antologia e um objecto particular, com as suas forças especiais, bem superior a muitos outros projectos que por vezes se apresentam com maior arrogância de “mudança” e “pedrada”, para se resolverem como solipsismos comerciais. Não é, de todo, o caso. Trata-se de uma plataforma de apresentação e passos fora de um círculo de aprendizagem e de descoberta de territórios (ainda que alguns autores não sejam novatos nenhuns...). Esperemos que, como projecto pontual, sejam um ponto de uma linha que, mais adiante no percurso, possamos unir num contínuo caminho.

Publicada por

Pedro Moura

à(s)

3:36 da tarde

0

comentários

![]()

Etiquetas: Antologias, Autobiografia

19 de dezembro de 2005

Mome 1. AAVV (Fantagraphics)

Incorrendo no perigo de me repetir, digo-o porém: muitas vezes o valor de uma antologia está mais no nome do editor (e pela sua provada capacidade de reunir uma “escolha” – é o que significa etimologicamente a palavra “antologia”) do que propriamente nos efectivos autores presentes, passando a aura desse nome a contagiar as dos demais. Tal como sucede nas artes visuais, com alguns comissários, e isto tudo apesar de apenas os especialistas se darem ao trabalho de o ler, como é evidente e natural. Por isso, ao saber uma nova vindima surgiria pelas mãos de Gary Groth e Eric Reynolds, e tendo em conta o trabalho editorial da Fantagraphics, por um lado, e as preocupações conceptuais de Groth, expressas contudentemente em The Comics Journal, esperava estar perante uma nova publicação marcante como foi, nos seus respectivos tempos, a Raw, a Zero Zero, a Snake Eyes, etc. Bom, não exactamente: primeiro, porque a preocupação de inventabilidade formal presentes nessas publicações citadas está (quase) ausente de Mome, mais centrada na narrativa (não obstante as pequenas torções de Anders Nielsen e David Heatley, este último mencionado por mim aquando da Bête Noire); segundo, porque a selecção recai em valores circunstanciais seguros, artistas cujos trabalhos anteriores já atingiram um bom nível de sucesso crítico, como Jeffrey Brown, Paul Hornschemeier, ou Gabrielle Bell, mas sem haver nenhuma aposta numa “novidade” ou numa “voz díspar”. Aliás, encaixam-se todos mais ou menos em simples “famílias” de estilo, exemplificado pelo grafismo de Bell, confundível com o do casal Matt Madden-Jessica Abel.Ou seja, infelizmente a escolha que se apresenta em Mome é de facto mais próxima do MoMA do que numa galeria mais fresca, interessada em de facto divulgar novos caminhos... O segundo número está quase pronto, mas os nomes dos contribuidores repetem-se. Já a Blab!, excelente produção do trabalho editorial de Monte Beauchamp, por ter atravessado vários patamares, está nos seus últimos números um tanto ou quanto estagnada nos mesmos autores (mantendo numa linha a direito, ainda que alta, a sua qualidade). Mas não esperava que um novo título se “cristalizasse” quase de imediato. A menos que se trate de uma vernissage bem-comportada, na qual não se desejavam grandes estragos na primeira noite, convidando artistas conhecidos e servindo um bom catering, e preveja maiores riscos nas próximas exposições.

Nota: Entretanto, algo mudou...

Publicada por

Pedro Moura

à(s)

12:24 da tarde

0

comentários

![]()

Etiquetas: Antologias, EUA

8 de dezembro de 2005

Les Champs d'Honneur. Jean Rouaud & Denis Deprez (Casterman)

Jean Rouaud é um escritor famoso em França, especialmente depois de ter ganho o prémio Goncourt, o mais prestigiado galardão literário (para prosa) desse país – sem qualquer paralelo entre nós, diga-se de passagem -, precisamente com o romance homónimo a este livro de banda desenhada. A sua “adaptação” à banda desenhada foi feita pelo próprio autor, com Denis Deprez, já habituado a outras aproximações à Literatura.

Les Champs d’Honneur é como quem diz os poucos metros que separavam as trincheiras nos quais se transformaram alguns troços da Europa durante a 1ª Guerra Mundial. Esta Guerra e o impacto que tiveram em várias famílias é um tema querido e contumaz nas Letras francesas, o que não é um dado desconhecido para leitores de banda desenhada que conheçam bem, por exemplo, Jacques Tardi. Mais, a ligação que pode acarretar esta associação reforça-se pelo facto de que Jean Rouaud utiliza as suas memórias de infância e as dos seus familiares, tal qual Tardi o faz das suas fontes, com forte presença do seu avô. Desta feita, trata-se de uma pequena família a que rapidamente se subtraem a presença viva de alguns dos seus membros, num curto espaço de tempo, directa ou indirectamente relacionado com o conflito bélico. É como se de uma pequena escultura de jóias se tratasse e ao se retirar uma peça necessariamente se desmoronassem mais outras...

Não conhecendo o romance (não existe tradução portuguesa), pouco importará estar preso às distâncias e às proximidades possíveis entre as duas obras. Tendo em conta que é o próprio autor quem provavelmente redefiniu as suas prioridades diegéticas, não será surpresa estarmos perante uma obra com uma valência própria.

O trabalho de Deprez emprega desta vez aguarelas, num trabalho de cor que ora oscila para luminosidades (que lhe deve ser desperto pelo Sul de França, o "Midi") ora se inclina para jogos de negros e cinzentos, retratando a ininterrupta morrinha que parece servir de baixo contínuo às sucessivas mortes. Parece, porém, haver uma maior preocupação em tornar as figuras mais inteligíveis, como se seguissem as fotos e o peso “real” do romance (ver site de Rouaud; e que lembra o trabalho de arquivo de Tardi, mais uma vez), o que as torna menos diáfanas do que, por exemplo, as do seu Othelo. A insistência em agora ligeiros agora mais espessos toques e linhas de vermelhos nos rostos das personagens não atinge uma expressividade contida (a vida), a meu ver, mas antes assumem m carácter de distracção do restante trabalho de composição.

Ao longo de todo o livro, há um balanço permanente, mesmo intermitente, entre os diálogos das personagens e a voz do narrador, sempre ausente. Apenas conhecendo o romance é que se entenderiam as palavras sobre o “vazio” instaurado pelo narrador (conforme é indicado no site citado), e talvez isso nos levasse a compreender a opção de colocar esses textos da voz narratária no interior de fundos brancos que pairam no interior das vinhetas, onde o discurso directo dos demais é transparente e voga na imagem... (não obstante a opção “maquinal” da apresentação de todos os textos, que subtrai alguma beleza ao trabalho de Deprez). No entanto, como as guardas do livro (como se num álbum de Tintin) nos indica ser o pequeno moço o narrador, esse vazio acaba por ser preenchido de uma forma vaga, pelo avatar do autor real, um pouco como o “Marcel” de um outro famoso romance... O problema maior é que se de facto se apresentam esta sucessão de mortes como parte inevitável da vida familiar de todos nós, da condição mesmo de estar vivo, não há convergência alguma dos episódios, não há uma trama maior na qual essas mortes se inscrevam, para que fosse retirada a honra da guerra (que não possui nenhuma) e fosse colocada na vida (sempre plena). Isto apesar da última frase – “se não queremos esquecer [os mortos], é preciso vivermos” – sublinhar a importância de um luto bem digerido, em oposição a uma melancolia que nos digerisse a nós (cf. Freud)...

Publicada por

Pedro Moura

à(s)

11:23 da manhã

0

comentários

![]()

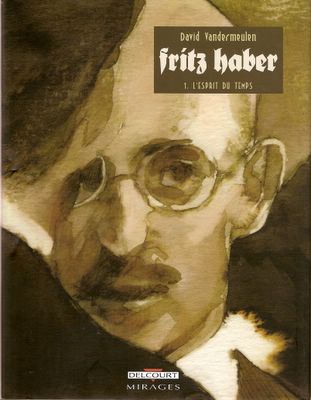

Fritz Haber 1. L'Esprit du Temps. David Vandermeulen (Delcourt)

Qualquer biografia do autor, David Vandermeulen, mostrará a sua passagem mais ou menos gloriosa e mais ou menos purgatória por todo um diverso campo da criação e do amor pelas artes, como o teatro, o cinema, a edição independente, a arqueologia, a pintura, a banda desenhada. Les Champs de l’Obscène (6 Pieds sous terre) foi o seu primeiro trabalho de maior fôlego reconhecido, mas quero crer que haverá uma diferença substancial no esforço e nos frutos com esta prometida trilogia sobre a figura real de Fritz Haber.

Ler-se-á na badana do livro que Haber é uma figura faustiana e é muito difícil não concordar com essa visão. Químico respeitado, a quem foi atribuído mesmo o Nobel da área em 1918, é-lhe também dado o nome de “pai da guerra química”, sendo da sua lavra o infamemente conhecido Zyklon B, utilizado nas câmaras nazis. Haber era judeu. L’Esprit du Temps, apetecendo antes entrar pela sua versão alemã, Zeitgeist, para que o “fantasma” se torne ligeiramente mais tangível, voga porém pela sua biografia, pelos vários elementos que poderão compor uma pessoa (nunca o sendo possível de modo completo), pelas várias facetas que complicam uma forma redutora de se dizer “quem é”. As suas relações amorosas e o casamento, a sua dificuldade em gerir a herança judaica e o desejo em ser considerado um cidadão de primeira na Alemanha cosmopolita, um nacionalista e filantropo, um cientista e um interessado em assuntos políticos internos e externos... Pequenos paradoxos pelos quais viajará.

Vandermeulen emprega uma série de referências para a construção do seu Fritz Haber, como se compreenderá de imediato pelos complementos de arquivo disponibilizados na editora, nas profusas citações que articulam os capítulos e as suas partes (ou cenas), e sobretudo pelo seu óbvio jogo gráfico. A banda desenhada vive ainda hoje como que à sombra do cinema, dado um mal-entendido ainda pouco dissipado de relação histórica, técnica e até estética. Não é falso dizer que ela utiliza métodos visuais parentes dos do cinema, nem que esses métodos não nasceram no seio do cinema em primeiro lugar, mas não se pode daí entender uma espécie de filiação total. Vendermeulen, todavia, “imita” o cinema nesta sua obra: todas as vinhetas são apresentadas num intricado jogo de aguarelas em castanhos, sépias e negros, que diluem o fundo e a superfície num só “mundo e tempo”, enquadrados de um modo contido (possível a uma câmara real em relação ao mundo tangível), apresentando diálogos ou a voz narradora em cartões de inter-títulos, e a própria representação dos objectos visíveis parece fazer uso de um traço muito realista ou, quem sabe, de fotografias, ainda que posteriormente diluídos nos seus contornos e relações pelas aguarelas. Há, portanto, uma espécie de imitação, como disse, do cinema mudo. Mais, a presença regular de cenas retiradas do Siegfried de Fritz Lang (de 1924) reforça esse aspecto. (A multiplicação dos níveis das metáforas também se verificam no surgimento de Siegfried na sua floresta dos Nibelungos, e o seu combate com o dragão e a morte às mãos de Hagen: a relação de Fritz Jacob com o seu pai, a oposição judaísmo-anti-semitismo ou judaísmo (fé)-cosmopolitismo, Alemanha-estrangeiros, Passado (superstições)-Futuro (progresso científico), etc.).

Pergunto-me, porém, se essa opção ajuda nalgum ponto à obra em si... Não é que falhe em nos transmitir um certo ambiente epocal, mas considerando que esta biografia vai – oscilando – de 1888 a 1834, não há uma coincidência entre os tempos retratados e o patamar do cinema “em uso” neste livro. A utilização dos inter-títulos não obedece a um critério fixo, e torna-se por vezes confusa a sua ordem, já para não entrar nas considerações da relação com o som do “cinema mudo” e da banda desenhada, sempre “silenciosa” (“sem som”) mas não “muda” (“sem texto”). Não há uma mais-valia nesse emprego. Mas se o decalque de técnicas de uma arte funcionam de uma forma significativa em, por exemplo, Blitz de François Rivière e Floc’h, que se passa no palco de um teatro, ou no projecto experimental (em forma de livro) Chantier Musil de Vicent Fortemps, aqui não se torna clara a pertinência cabal do seu uso. Finalmente, a insistida divisão e sub-divisão em pequenas partes, as mais das vezes com hiatos e saltos cronológicos (analepses e prolepses, ou saltos para a frente e para trás, ainda que sempre internos às barreiras da vida de Haber, e mesmo que exteriores à sua acção directa), não abona a favor de uma certa unidade necessária a um bom fôlego de leitura. É sempre impossível fazer-se uma biografia total sem que se façam escolhas, obviamente, mas é por essa mesma razão que se podem criar hagiografias (como o Che dos Breccia pai e filho) ou recontar apenas as fases mais pertinentes da vida de uma personagem (como o Louis Riel de Chester Brown); Fritz Haber, nesse sentido, não possui essa fluidez, mas antes uma espécie de voo de borboleta, nervoso e que nunca poisa: talvez mesmo porque a metáfora se preste melhor ao “espírito do tempo”, inenarrável e inapreensível, apenas passível de ser vivido.

Publicada por

Pedro Moura

à(s)

11:22 da manhã

0

comentários

![]()

Etiquetas: França-Bélgica

All-star Superman # 1. Grant Morrison & Frank Quitely (DC Comics)

Grant Morrison tornou-se, pelos vistos, após tantas dificuldades com as suas séries "espatafúrdias" (o termo seria do próprio autor) em se estabelecer enquanto o mais "experimentalista" no seio do mainstream comercial de super-heróis norte-americano, um nome "oficial". Daí o convite que lhe foi feito de requentar o Super-homem, personagem a qual, juntamente com todo o catálogo da DC e da Marvel, já foi requentado vezes sem conta, revisitado, reescrito, reinventado, revisto, etc. Todos os re-s. Não acredito que estejamos perante uma série que se possa tornar tão interessante como The Filth, ou mesmo Animal Man, e Doom Patrol, muito menos The Invisibles [nota de 2013: em retrospectiva, no seio do seu género, revelou-se não só surpreendente como excelente]. Mas se atingir o patamar de surpresas que conseguiu no feudo dos X-Men, já não será de todo desmerecedora da nossa atenção - isto é, cultores do género e fãs, já que os avessos a homens de trajes coloridos e códigos morais pouco realistas não serão conquistados por este título.

A arte está nas mãos de Frank Quitely, com quem já colaborara noutras ocasiões, inclusive a JLA, onde o kriptoniano entra. Quitely pertence a uma nova leva de autores do mainstream que são agradáveis e impecáveis no seu género (o mundo dos super-heróis), como Jae Lee, Adi Granov, Hersine, J.J. Williams III, John Cassaday, por exemplo. Bem longe dos abstrusos, feios e, aí sim, redondamente ridículos anos 90 com os McFarlanes, Liefelds e Jim Lees da altura... (e ainda na berra). Kal-El parte em direcção ao Sol, onde salva uma expedição de ser destruída por Lex Luthor. Causa e consequência: a insistente proximidade dessa fonte de energia cria uma doença degenerativa no corpo do Super-homem. A cada um a imunodeficiência que lhe pertence. Mais uma de entre as milhares de séries que “mudará a personagem para sempre!”... O que nos vale é que as alucinações conceptuais de Morrison estarão ali a cada página para nos ajudar a suportar o resto dos clichés...

Publicada por

Pedro Moura

à(s)

11:16 da manhã

0

comentários

![]()

Etiquetas: EUA, Mainstream, Reino Unido

Red Meat Gold. Max Cannon (St. Martin's Griffin)

Tal como a pintura e, "once upon a time", Samuel Clemens, a tira de banda desenhada - uma das formas-cristal mais interessantes deste modo de expressão, nascida da Necessidade e que somente os verdadeiramente virtuosos e geniais conseguem dar vivo alento (Salvé, Santo Schulz!) - atravessa frequentemente promessas de uma morte anunciada. Mas eis que, a cada virar da esquina, lá vão surgindo artistas capazes de lhe dar maior verve, uma alma alegre, mais anos de vida, e sentida. Esses são os génios (Frank King, Bill Waterson, Ben Katchor, Tony Millionaire, e poucos mais. Outros, como Max Cannon, optam por ir dando choques eléctricos consecutivos à tira e, mesmo que atinja o rigor mortis (os desenhos do autor são estáticos, repetindo as personagens nas mesmas poses, com mínimas alterações) e cheire a putrefacina (o humor contido nestas páginas não é para os politicamente correctos e medricas), o riso que provoca é assustador. Especialmente quando nos apercebemos do horror sobre o qual estamos a rir.

Se o riso à custa d'outrem (mesmo personagens de papel) revela uma falha de carácter, então a série Red Meat (de que este é o terceiro volume) é uma espécie de sismógrafo e polígrafo, já que nos torna claríssimas todas as fendas profundas que afinal possuímos. Se não se rirem com nenhumas das situações espatafúrdias, nojentas e obscenas (e por vezes machistas, racistas, etc.), então é porque serão, não bons leitores, mas "boas almas". Quanto a mim, tendo em conta as sacudidelas que a personagen Earl me provoca, condenado estou... ![]()

Publicada por

Pedro Moura

à(s)

11:13 da manhã

0

comentários

![]()

Etiquetas: EUA

10 de novembro de 2005

True Porn 2. Vários artistas (Top Shelf)

Este é o segundo volume de uma antologia que parte de um simples convite pelas suas duas editoras, Robyn Chapman e Kelli Nelson, que também participam no livro como autoras) feito a conhecidos ou menos conhecidos ou até ilustres desconhecidos de contarem, sob a forma de bandas desenhadas, quaisquer episódios que lhes tenham acontecido, de facto, de um foro sexual, de preferência pornográficos. O resultado é interessante, sem ser brilhante. O que não nos surpreenderá, quer por o objectivo não ser somente pornográfico (com resultados de vasodilatação no leitor ou leitora), quer por os talentos serem muito diversos. Mas pode ser visto como uma espécie de catálogo (para maiores de 18) do trabalho destes autores, já que o seu site e as páginas (“classificados”) finais fazem uma breve apresentação dos mesmos, com contactos directos.

Neste segundo... uh... prato, as minhas atenções demoraram-se sobretudo na história de descoberta sexual de Lucas May (apesar dos desenhos de Ed Malys serem algo desengonçados, apesar da drástica mudança relacionada com os tempos narrativos das personagens), na fantasia debilitada de Mike Dawson, a descoberta dos prazeres magníficos de uma dextra masturbação por Erika Moen, o combate moral de Kazimir Strzepek (na minha modesta opinião, o rapaz não sabe o que perde...).

Mas a descoberta reiterada (pois já no primeiro volume me tinha surpreendido) é a de David Bessent, que me parece ser um autor a tentar descobrir. Se bem que tenha falado de histórias favoritas, David Bessent é uma excepção a essa “lista” e à comparação possível entre elas. Não me parece ter muitos trabalhos publicados, mas os que surgem em True Porn são francamente intrigantes, sobretudo este último, Faux-Kiss. Há como que uma mistura de um livre absurdo na vida do protagonista (ficção sobre o próprio autor?) e uma reserva no ritmo, na maneira como o expressa. Os desenhos recordam-me algumas das experiências com “banda desenhada industrial” de Françoise Mouly, apesar de Bessent ser um virtuoso de anatomia e realismo, não obstante os grafismos de excepção.

Algumas outras parecem simples jantares requentados, como o que parece ser uma variação de uma prancha de Peter Kuper (na ideia central) por Ellen Lindner, uma descoordenação imagem/texto à la Ware por Dan Hernandez, uma anedota infantil repetida de Rina Ayuyang, etc....

Outro fruto interessante desta antologia é que prova não existirem fronteiras definidas dos papéis sexuais: as histórias contadas por mulheres não são mais “dóceis” que as por homens, as dos homossexuais não mais “desregradas” que as dos heterossexuais, as dos “experientes” não necessariamente mais interessantes que as dos “virgens”. Por uma vez, carinhosos episódios de mominhos contidos e “badalhoquices” andam de mão dada num mesmo território. Ideia repentina: excelente presente de namorados! Mas protejam-se....

Publicada por

Pedro Moura

à(s)

12:32 da tarde

1 comentários

![]()

Etiquetas: Antologias, EUA

The Octopi and the Ocean. Dan James (Top Shelf)

Dan James é um conhecido ilustrador, cujo diverso trabalho pode ser visto no seu site pessoal. Na Top Shelf já havia publicado um outro título, Mosquito, no qual aliava a sua profissão a uma aproximação mais narrativa, com frutos discutíveis. Outros exemplos podem ser vistos no site indicado, inclusive a história incluída na antologia Blood Orange.

The Octopi & The Ocean é a história simples da batalha que durante milénios se deu entre os polvos e os tubarões debaixo do mar, e a ajuda que os homens poderão dar aos primeiros... Pensava que poderia ser visto como uma destas novas aventuras na banda desenhada infantil por artistas com talentos treinados noutros campos, como a série Little Lit, de Spiegelman e Mouly, o Spiral-Bound, já aqui discutido, ou o Good-Bye, Chunky Rice, de C. Thompson todas as séries deste grupo de autores franceses como Sfar, David B., etc., ou ainda algumas experiências felizes entre nós, como as de João Paulo Cotrim. As primeiras e últimas páginas, que se apresentam como num patamar acima do da narrativa central, são de uma soberba e simples apresentação gráfica, muito equilibrada entre texto e imagem, fazendo convergir as técnicas e os métodos do pictograma, de uma flexível estruturação de elementos rígidos, de uma redução “étnica”, da iluminura... A história propriamente dita não deixa de ter o seu interesse em termos de arranjo da prancha, do “silêncio” cortado por balões com desenhos ou por um convite escrito em inglês, dos elementos em segundo plano em relação à acção, dos detalhes e da forma como a narrativa se compõem, mas jamais abandona um nível muito básico, que, a meu ver, arruína precisamente a qualidade dessas páginas supra-diegéticas de que falei.

Talvez se o autor tivesse conseguido manter essa mesma linguagem em todo o livro, tivesse atingido um projecto insólito mas refrescante, como quando descobrimos o que era até à data inimaginável nas profundezas do oceano da criação de banda desenhada. Não o fazendo, e terminando-o por o encerrar numa menos arriscada aventura - e talvez uma preocupação em tornar inteligível e “universal” Octopi... -, acaba por parecer ter revolvido a terra debaixo das águas, levantado a poeira, para depois a próxima corrente colocar tudo no seu sítio devido.

Publicada por

Pedro Moura

à(s)

12:32 da tarde

2

comentários

![]()

6 de novembro de 2005

Metamorfina. Miguel Mocho e João Sequeira (Bedeteca de Lisboa)

Já era largo o tempo que separava o último LX Comics deste novo, apresentado com um novo design (se bem que a diferença não seja assombrosa). Não me atrevo a afirmá-lo de forma cabal, mas parece-me que a falta de mais números se reparte por problemas de cariz institucional por um lado (e a crise que nos cabe a todos) mas também pela falta de propostas realmente apetecíveis de editar. Este é um projecto interessante, aberto a quem bem entender se lançar numa primeira obra ou num projecto mais controlado, mas nem sempre os autores existentes parecem querer agarrar essa oportunidade.

Metamorfina não destoa dos restantes Lx Comics, mas também não me arece se destacar substancialmente. Inscrevendo-se numa certa continuidade da estética choque e bruta de toda uma escola já provecta da banda desenhada independente (não só portuguesa), assistimos ao problema de um homem e do seu maldito pé. Comédia Negra, Horror Diluído, Teatro do Absurdo, são alguns dos epítetos passíveis de utilizar ao nos referirmos à sua diegese. Os desenhos (uma vez que Miguel Mocho e João Sequeira não são associados a nenhuma das "metades" da criação e eu não perguntei, presumo serem ambos os autores de tudo) são apresentados de uma forma excessiva, teatral, com focos como que em "lente olho de peixe", o corpo abusado nas suas formas, de cabelos esvoaçantes e gestos hiperbólicos... aumentando assim o frenesim e a rapidez com que as acções se sucedem umas às outras. O texto é falsamente "literariazado", ora curvando sobre construções cuidadas ora despojando-se num grito mais vernacular: "O cutelo jazia no chão, junto a um resto de tecido das minhas calças e ao sapato ensopado em sangue. Dentro deste, ainda palpitava o que fora o meu pé". E apesar de usualmente não gostar de letragem mecânica, o uso de letras dactilografadas apenas aumenta o peso e a distância absurda deste texto, sublinhando sempre o aspecto negramente cómico da situação.

O texto de apresentação fala de "kafkiano" mas, mais uma vez, isso é falso e obriga-me a invectivar as pessoas a (re)ler Kafka com atenção. O obsceno e o violento sempre foi apresentado com razões diferidas ou entregues a uma fugidia instância. Metamorfina é mais chão e directo nesse aspecto, e volto a indicar a tradição em que se inscreve.

Publicada por

Pedro Moura

à(s)

2:51 da tarde

1 comentários

![]()

Roteiro Breve da Banda Desenhada em Portugal. Carlos Pessoa (CTT)

Saberão aqueles que me lêem, e me conhecem, que é muito lento e paulatino o processo que me tem levado à escrita sobre banda desenhada, e que muitas vezes passa por experimentalismos vários, metodologias mais inflexíveis aqui (ensaiando-as), pensamentos mais livres ali. No entanto, é nessa busca, nesse esforço nem sempre coroado de êxito – algumas das aproximações que fiz sinto-as não só ultrapassadas, como até mesmo erróneas -, que se vai formando uma Ideia. Quando escrevi um artigo sobre a ausência de uma verdadeira crítica da banda desenhada em Portugal, salvo raras mas iluminadoras excepções (cada uma com as suas qualidades e fraquezas), fui acusado directa ou indirectamente de várias coisas, mas quase todas falhando o alvo da crítica possível: o meu pensamento. Ainda hoje, e como a outros autores de pensamento sobre a banda desenhada, acusa-se de “intelectuais”, por querermos articular a produção da banda desenhada num mais amplo património cultural, num mais vasto panorama artístico; de “chatos”, por aqueles que simplesmente têm falta de tempo, esforço ou até mesmo capacidade em tentar gerir mapas de leitura e cruzamentos de referências; “desinteressantes” e “desnecessários” por aqueles que julgam a banda desenhada uma espécie de feudo que devem defender até à morte, pois o que defendem é o seu pequeno saber, a sua pequena paixão, a nostalgia de roupão, a fantasia infantil que ainda não se transmutou em vida adulta; “polémicos”, como se todos devêssemos caminhar num rotundo, monástico silêncio, um respeito boçal pelos “grandes autores”, e não levantar ondas, e como se não fossem os “escândalos” (vejam a etimologia da palavra) precisamente o dispositivo que nos ajuda a saltar e avançar. Entendo, assim, que os anti-intelectuais me achem chato, desinteressante, polémico e até mesmo intelectualóide. Mas não poderão jamais negar que procuro construir uma pensamento mais ou menos articulado sobre a banda desenhada, nos seus mais variados avatares, nas suas transmutações várias, nos mais variegados azimutes de géneros e inclassificáveis, produção e fruição, objectivos e estruturas. E aceito a discussão aberta de todas e quaisquer afirmações que faça. Nem todos os artigos deste blog primam pela melhor qualidade, nem são todos do mesmo tom. Alguns são pequenos reparos, outros mais seriamente articulados, outros ainda pequenos fait-divers do momento, quase inconsequentes. Mas gostaria que no geral eles contribuíssem para um entendimento de que é possível, e até mesmo necessário para a evolução do entendimento da banda desenhada num termo mais geral, num discurso sobre esta arte. Não são os artistas que aprenderão com estes textos (compete-lhes simplesmente criar, melhor ou pior), nem os editores (que continuarão a gerir-se necessariamente por outras estratégias), nem os fãs (que continuarão a pautar-se pelas pulsões e inclinações que lhes saem do corpo e espírito). Mas poderão ajudar, eventualmente, a leitores usando de um certo discernimento, ou a quem pretender debater as questões que poderão surgir no seio deste modo de expressão. Poderão. Ou não. Mas a efectividade dessa estratégia só se nega ou confirma pela discussão séria, balizada e calma, não pelo bate-boca. Agora só falta dizerem que esta invectiva segunda não é mais do que a jactância e amor-próprio. Quer dizer, é, claro, mas onde é isso negativo, quando se tenta assumir a possibilidade da actualização discursiva?

O meu problema com muito do que se escreve nos jornais sobre banda desenhada não é o facto de serem más críticas (mas boas peças de jornalismo). É o facto de se quererem por vezes passar por instituidoras de um juízo de gosto quando não passam por qualquer critério, princípio, ou pressuposto teórico-metodológico. Partem da circunstancialidade e da doxologia, e nela se ficam e se resumem. Não citarei nem nomes nem excepções, pois cada um saberá de quem falo, quem incluo num grupo e noutro, e o barrete servirá a quem o aprouver. Há quem escreva bem, informativamente, que faça excelentes cruzamentos de referências, aponte linhas de força indubitavelmente produtivas, avance propostas fulgurantes de interpretação ou de valor estético. Sem dúvida. E também há quem se resuma a dizer as mais crassas banalidades sobre “os quadradinhos” e as mais patéticas confissões d’alma, como se movendo o (seu) leitor pudesse altear um qualquer valor intrínseco do livro ou obra, artista ou escritor de quem fala. Aqui é que reside a mais grave e frágil crise da esmagadora do que se produz em termos de pensamento da bd: a falta de uma Ideia. Não é a falta de “Ideias igual à minha”, atenção. Não sou assim tão obtuso. Há quem escreva e se paute por linhas diferentes da minha, mas que, como Voltaire, defenderei até à morte o seu direito de as dizer. Para já porque essa divergência contribui para que eu próprio pense numa outra direcção, e exista um diálogo de contraditórios salutar. É a falta absoluta de uma Ideia que articule o assunto ou objecto de que essa determinada pessoa pretende falar ou escrever.

Existe toda uma História, toda uma História da Arte e das Artes, da Literatura, e que mais outras disciplinas filosóficas, metodológicas, científicas, contributivas ao pensamento estético... Não penso que é necessário saber-se “x” ou “y” para se escrever sobre banda desenhada por exemplo, saber-se muito sobre cinema húngaro ou assinar-se a October), mas penso que é imperativo que exista uma qualquer linha de fuga do pensamento para que ajude o autor a escrever. Pois essas linhas são o que provocarão as ligações necessárias ao entendimento sobre a banda desenhada e à articulação do pensamento próprio.

Ora, o grande problema do Roteiro Breve da Banda Desenhada em Portugal é precisamente por primar pela falta de uma articulação desse tipo. O objectivo, sejamos francos, é atingir um público muito vasto e com um interesse tangencial pela banda desenhada, não directo. O livro não é barato, fazendo parte dos volumes que os CTT editam como objecto de coleccionismo filatélico, cujos interesses específicos podem ou não coincidir com este tema particular, equiparável a, por exemplo, “O azulejo português” ou “As telecomunicações em Portugal”; é um volume portanto acompanhado pelos selos a coleccionar. O texto de Carlos Pessoa, reconhecido jornalista do Público, serve para ilustrar uma ideia muito geral sobre a banda desenhada, que é corroborada por um grafismo mais de rápida consulta que de análise. Se levarmos cada uma das palavras que compõe o título literalmente, então este livro cumpre na perfeição esse mesmo objectivo. Não é mais que um roteiro – pois não se aproxima de modo algum com as obras de História da Banda Desenhada (portuguesa ou em Portugal) existentes no mercado -; é de facto breve - mesmo ao nível das frases, informativas, directas, e que resumem a apreciação à adjectivação ou meia dúzia de epítetos -; e são poucos os passos onde se fazem associações com um panorama mais geral, para além do nacional. Repito-o, para o objectivo proposto, está cumprido e não há nada a dizer.

No entanto, esta seria uma oportunidade em que uma tamanha plataforma visível, nas mãos de um autor respeitado e responsável, se poderia tornar num excelente instrumento de sedução, de divulgação até de um leque, mesmo que reduzido, significativo dos valores mais fortes da banda desenhada portuguesa. Mas isso não é feito. É uma espécie de resumo de outras publicações mais densas, de História (mas que também é discutível, pois as mais das vezes são meros repositórios cronológicos de informação, sem quaisquer considerações sociais, culturais, filosóficas), numa espécie de acumulação de datas, nomes e dados, como se nessa própria folia acumulativa se esperasse que nascesse um qualquer sentido.

O facto de se tratar de uma edição de divulgação também não é desculpa, pois bastará, nesta mesma colecção, consultar o volume dedicado ao Padre António Vieira, de Aníbal Pinto Castro. Este autor reconhecido, filólogo e Professor especializado na Literatura Portuguesa apresenta nesse dito volume um texto, ainda que mais simples em relação aos seus artigos e obras académicas, estudos e introduções, ainda assim articulado por uma ideia. Não se restringe, portanto, a um “apanhado” ou a uma “súmula”, mas sim a uma reconsideração de forma a apresentar o seu objecto de um modo específico e interessante conforme aos fins do meio em uso. Não é, infelizmente, o que sucede no livro aqui estudado.

Há outros problemas mais discutíveis, com um gritante caso para a banda desenhada contemporânea portuguesa, dadas as escolhas, focos, ausências, presenças, falhas em canalizar a informação ou ser-se mais equilibrado, mas lá está, a desculpa do espaço, dos objectivos, e outras estarão sempre em frente neste tipo de fragilidades. Gostaria de dizer que se esperava mais, mas na verdade, tendo em conta o trabalho desenvolvido por Carlos Pessoa, e outras publicações anteriores, é precisamente uma apresentação crua, factual e pouco articulada em termos de conceito e reflexão que se previa.

Última nota: Não entendam nada disto pela maldade. Abomino o ataque pessoal. Eu não conheço pessoalmente Carlos Pessoa, e imagino tratar-se de uma pessoa afável e, seja como for, enquanto cidadão livre e pessoa, merece todo o respeito da parte de todos. O que aqui escrito está é em relação ao livro, aos textos apresentados, à metodologia (ou falta de) que segue. Se bem que se trate possivelmente de um livro interessante, coleccionável, e até uma bem disposta e descontraída introdução a quem nada sabe da banda desenhada portuguesa, e cujo propósito não poderia ser mais claro e objectificado no título, é praticamente ineficaz para quem deseje aprofundar os conhecimentos, até mesmo em termos factuais. E para quem busque algum tipo de instituição de análise, que permita um primeiro movimento de divisão em elementos analisáveis, para passar a uma analogia e, finalmente, a uma sucessão que leve à síntese, Roteiro Breve da Banda Desenhada em Portugal é nulo. Li outros artigos sobre a mesma publicação, onde a linguagem às vezes não é mordaz mas mordente. Ainda que possa concordar com pontos assinalados nessoutros textos, não assino esse tom público da discussão.

Publicada por

Pedro Moura

à(s)

2:51 da tarde

3

comentários

![]()

Nemo no Século XXI. AAVV (Geraldes Lino)

Para além ou com o jazz, Nemo no Século XXI, reúne 18 pranchas que homenageiam a obra-prima (uma das provas de que a banda desenhada dispensa qualquer tipo de comparações com outras artes quando precisa de falar de potencialidades bem expressas e concretizadas) de Winsor McKay, Little Nemo in Slumberland. Como será de esperar, por todas as circunstâncias e atenuantes, não estamos perante 18 excelentes trabalhos, mas todos eles são, pelo menos, competentes e bem acabados. Não há nada de “amador”, num sentido algo pejorativo desta palavra.... Mas também não encontro nada de brilhante, mesmo daqueles autores que têm uma experiência invejável ou um ritmo de produção/publicação francamente bom.

A maioria das histórias alia a ideia aos conceitos de “sonho” a “quimera” ou “utopia”, na sua acepção sócio-política: Ricardo Ferrand, Zé Manel, José Carlos Fernandes, Jorge Coelho, Manuel Souto, mais levemente Carlos Moreno e acrimoniosamente Manuel João Ramos. Outros optam por marcar a efectiva efeméride em questão, Carlos Moreno e Carlos Marques, e de um modo subtil, Mota. Existem também os esperados cruzamentos com a realidade portuguesa (Ferrand, Zé Manel, Ricardo Cabrita, J. Morim, Moreno, M. Souto), outros géneros como a ficção científica ou o erótico (J. Mascarenhas no primeiro, Álvaro no segundo, e Pepedelrey em ambos), e, claro está, a plasticidade própria do sonho, com as histórias de Susa Moneiro, Rui Lacas, Paulo Monteiro e Pedro Nogueira. Quanto a mim, que a mim me cinjo, a minha preferência recai nesta última “família”, pois são, pelos menos plasticamente, as mais interessantes pranchas da colecção. Acrescentando ainda a de M. Souto, que, talvez pela proximidade de mais uma provação nacional, a de escolher o Timon... perdão, Presidente da Repúbica, se torna particularmente mordaz. De facto, fosse apenas uma indigestão de sardinhas... (“e de plástico, que seria mas barato”, diria O’Neill).

No geral, é uma edição interessante, válido e louvável, mas é também uma prova de que muitos dos autores (jovens ou não, pouco importa a distinção) ainda não são capazes de produzir trabalhos de uma espontânea e tangível qualidade quando “por encomenda”... De acordo com o editorial, presume-se que a Efeméride (o verdadeiro título da publicação?) seja uma publicação regular, marcando, como diz, as “datas redondas”, e homenageando figuras incontornáveis na História da Banda Desenhada.

Publicada por

Pedro Moura

à(s)

2:49 da tarde

0

comentários

![]()

SketchBook. AAVV (Estúdio de bd/AJCOI)

Bom, não há muito a dizer desta publicação, uma vez que apenas tem duas histórias (sendo mesmo o objectivo, o de publicar sempre duas histórias de dez páginas a cada número). É mais uma das inúmeras com editoriais em que prometem uma “pedrada no charco” na cena nacional, mas desde sempre que o nosso pequeno lago estagnado recebe muitas pedradinhas com cascalho... Se houver quem participe e com força, ainda veremos. Ambas as histórias nada de assombroso nos trazem, e para quem conhece o trabalho de Daniel Maia, também não são estas páginas que nos surpreenderão. O seu trabalho tem uma franca e invejável qualidade, dentro do género, mas, como na publicação se indica, esta é uma história velhinha. E de “cenas da gaveta”, estamos conversados. Talvez merecesse de facto que se vasculhassem os sketchbooks dos artistas, se fossem todos tão profícuos e magníficos como os de, por exemplo, Joan Sfar ou, entre nós, João Cabaço, o que penso não ser o caso.

Bem-vindos sejam, portanto, mas ponham as pilhas.

Publicada por

Pedro Moura

à(s)

2:49 da tarde

0

comentários

![]()

Blazt. AAVV (Blast)

Não vos será difícil descobrir quais os caminhos que levaram ao surgimento desta publicação, já que os autores/editores fazem todo o historial no texto de apresentação. O objectivo é simples... e daí talvez não. Contribuir para a emergência de um mainstream de banda desenhada em Portugal. Bem-vindos sejam. Apesar dos meus gostos pessoais incidirem mais para um outro tipo de busca estética (nem sempre, claro, basta ver os títulos de que falo), concordo que só na existência de um sólido mercado “normal” é que se ergueriam outros mais projectos. E é caricata a situação no nosso país em que os autores com mais destaque e trabalho e prestígio sejam normalmente de uma certa “tipologia” que, em países com a França, Espanha ou Estados Unidos, estariam no círculo dos “independentes” e “underground”....

Mas o mainstream é mesmo isso, estar no centro do rio de caudal mais grosso, ir com a enxurrada e ser-se pouco mais que derivativo de mais uma mão-cheia de outros nomes. Bastará olhar para os trabalhos aqui incluídos. Se bem que a apresentação gráfica do próprio objecto-revista seja cuidada, quase profissional, o papel lustroso e as cores não ajudam a salvar a falta de qualidade dos argumentos lineares e os fracos dons artísticos aqui reunidos. Não é trash, de modo algum! Mas se os desenhos de Ricardo Cabral são muito promissores e nos dão vontade de descobrir mais ou mesmo folhear todo um livro, os restantes contributos pecam por uma série de clichés já habituais nestes círculos: os rostos de João Paulo Baptista ecoam um derivadíssimo neo-manga europeu e os sépias e restantes estratégias servem para o disfarçar; a vinheta da mão sobre a maçaneta de João Martins não devem nada a Thomas Ott, mas a montagem é desequilibrada entre as pranchas e o argumento um pouco tipificado; a “Lorelei” de Ana Sousa, parece demonstrar um desses clássicos erros de divórcio entre uma “ideia” (gráfica, suponho) e a sua concretização; os desenhos de Tiago Albuquerque são interessantes mas num diálogo mal-aplicado com a história que se conta; a história de Ricardo Pires Machado, não obstante o seu moralmente inatacável objectivo, incorre num tipo de poeticidade que não tem outro nome senão “piroso” (e sim, sou “amoral” no que diz respeito à apreciação estética). O facto de se incluírem informações laudatórias destes autores e prémios atribuídos não ajuda à sua apreciação directa.

A história de Hugo Almeida, finalmente, parece-me ter uma potencialidade que apenas não foi cumprida por falta de “apertar uns quantos parafusos”. Quer dizer, sinto que os elementos estão lá, e até mesmo uma estrutura, mas falta-lhe um ingrediente final. É quase detestável dizer isto, mas será experiência? Só o tempo e mais trabalhos destes autores o dirão...

Publicada por

Pedro Moura

à(s)

2:49 da tarde

1 comentários

![]()

31 de outubro de 2005

O Homem que Caminha. Jiro Taniguchi (Devir/Panini)

Conforme prometido (e já anunciado aqui), a colecção editada pela Devir, publicada pela Panini e distribuída pelo Correio da Manhã, acaba de fazer aparecer, na minha opinião, a melhor escolha desta série, a grande surpresa, um esforço premiado. O Homem que Caminha, de Jiro Taniguchi (autor também discutido aqui, e * e * e *). Poderíamos entrar em questões da relação com os outros títulos desta colecção ou que poderia antes ter surgido de outra forma, ou outros problemas de bastidor, mas isso seria desviar a importância do facto que existe em português, finalmente, um livro deste artista e que tal é motivo de uma pequena mas sentida felicidade. Os textos da introdução (de João Miguel Lameiras) são vastamente esclarecedores e amplos para fazer compreender o impacto e importância de Taniguchi, a sua significativa deslocação em relação à maioria da produção de mangá, e a história assazmente curiosa deste livro em particular, que permitiu a Taniguchi um reconhecimento muito diferente da parte do público europeu em relação ao japonês. Por isso, entro de imediato pelas ruelas de Tóquio com o protagonista.

Uma das tradições da cultura asiática (ou do “Extremo Oriente”) em geral, que se reflecte na literatura (oral e escrita) e noutras áreas é a do monge viajante. Seria muito complexo dar uma imagem cabal desta figura, quer pela minha ignorância quer pela falta de espaço, mas julgo não incorrer numa grande violência se apontar algumas das suas características como as do discernimento alerta, uma vigilância informada por detalhes que escapam à maioria das pessoas, um pendor especial para o espiritual e o artístico, quer seja a poesia e a caligrafia, indissociável da pintura, quer também a simplicidade e beleza associada a vários trabalhos manuais. Rapidamente reconhecerão alguns desses traços ecoando nos curtos retratos (não bem “relatos) protagonizados por esta personagem aparentemente nada singular. Um “sarariman” (corruptela de “salary man”, assalariado, antes um termo algo pejorativo, hoje a função social em que quase todos desejam cair), talvez perto dos quarenta, a ganhar barriga, casado e sem filhos. “Sem alarmes e sem surpresas”, poderíamos ainda acrescentar... Mas a aparente pouca monta e lhaneza apenas reforça as ligações com essoutra figura cultural mencionada.

A cidade de Tóquio, tal como a de Seul, de Bangkok, Singapura, outras das capitais da Nova Ásia Económica possuem o contraste que aqui se retrata. (Devo dizer antes que este contraste está mais no olhar de quem observa do que qualquer outra coisa, já que “terra de contrastes” é provavelmente um epíteto aplicável a todos e quaisquer países do mundo, depende é de quem olha e do que se olha...). Mas verifica-se de facto, sem esforço nenhum mesmo para o turista menos aventuroso, bastando-lhe desviar-se de uma avenida maior para uma qualquer ruela, que mesmo ao lado dos mais ocupados centros citadinos, de 8 faixas de trânsito, ruas cobertas de franchisings internacionais, e milhares de pessoas a comutar, existem pequenos nichos de simplicidade, despojamento e calma. Poderão surgir como um jardim mínimo, uma ponte menos utilizada sobre um dos canais, uma casa de chá com um pátio que sobrevive à especulação imobiliária, um baldio que nunca mais é transformado no que se prevê, e onde crescem plantas “selvagens”, se passeiam insectos e pássaros, acumulam-se objectos já sem dono mas plenos de reminiscências para quem os observa. São estas as ruas que dão azo à flânerie (e que peso esta palavra tem!) do protagonista, e aos breves encontros, descobertas, flirts, cumplicidades, que se permitem acontecer.

Uma vez que estas pequenas histórias – e que, como bem diz João Miguel Lameiras nos seus textos, poderiam ser matéria de um haiku, pela brevidade mas importância dada ao “evento” que retratam (tal como os Peanuts) – se dão nos arredores do Fuji (visível num ou noutro momento, evocados tangencialmente noutros), far-nos-á recordar uma obra já aqui mencionada, também ela associada à obra famosa de Hokusai. No entanto, Fuji não é central, mas antes como que uma figura tutelar algo afastada, a qual no entanto ainda destila uma espécie de tempo viscoso (que Taniguchi trabalha bem nas suas mais díspares obras) que permite ao protagonista preferir as ruelas e os encontros fortuitos a uma qualquer grande narrativa. Há uma canção de Laurie Anderson, intitulada Walking & Falling (do álbum Big Science), que nos dá conta de sempre que caminhamos, estamos a cair, mas impedimos a queda com o passo seguinte. Há, portanto, um instante imperceptível em que o corpo está suspenso no ar e imediatamente se precipita. É esse brevíssimo intervalo suspenso que se torna o signo destas histórias de Taniguchi.

A redução dos diálogos ao mínimo, quase como Hitchcock os desejava minimalizar, as curtas, quase débeis ligações de um episódio ao outro, a inconstância e não-alinhamento das estações mas ainda assim a sua representação, são ainda algumas das estratégias utilizadas por Taniguchi para tentar representar a universalidade possível dessas ruas, como as das experiências humanas em causa.

Nota: pessoalmente, a minha história favorita é a da cortina de junco (não propriamente “palha”), pois passei exactamente pela mesma experiência nas mesmas circunstâncias. O calor naquela zona do mundo é insuportável, e só o som contínuo das cigarras enormes torna o Verão apetecível. Mas é dessas pequenas trágico-comédias que mais se compõem as saudades de algo passado do que de grandes eventos públicos.

Publicada por

Pedro Moura

à(s)

11:33 da manhã

0

comentários

![]()

Etiquetas: Japão

29 de outubro de 2005

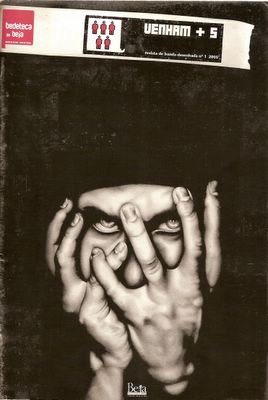

Venham + 5. AAVV (Toupeira/Bedeteca de Beja)

Apesar deste fanzine ter ganho o prémio na Amadora de 2005, isso nada me diz nem ajuda a ler e apreciar o que Venham + 5 nos apresenta. Pelo que entendo do gesto e esforço da Bedeteca de Beja, esta é uma iniciativa louvável, pelas razões sobejamente conhecidas de dinamização, descentralização e sinergias possíveis. Mas se temos que enfrentar com franqueza e clareza a qualidade dos trabalhos, num contexto o mais amplo possível, então não temos aqui páginas para grandes alegrias. Não nego que se trate de um "tijolo importante na estrutura deste edifício", como se lê no editorial, mas serão necessários tijolos bem mais sólidos para que esse edifício se erga acima dos restos do comummente visível.

Os dois primeiros e curtíssimos relatos – três páginas de Paulo Monteiro e Lobato, e a adaptação de Sam Shepard de Carlos Apolo – parecem-me exercícios interessantes de aplicação das técnicas de banda desenhada a textos relativamente afastados deste tipo de produção, mas não possuem pontos de fortaleza que os transformem em novidades ou experiências inusitadas.

O outro trabalho de interesse é a versão do Capuchinho Vermelho de Susa Monteiro, cujo trabalho tem causado muito interesse em vários sectores da banda desenhada. O resto é muito, muito fraco. Sem querer fazer ataques pessoais, pois não conheço as pessoas, o trabalho gráfico de Catarina Julião é assustadoramente kitsch (no pior dos sentidos) e os desenhos de Zé Francisco parecem ser daqueles que sofrem de um virtuosismo “no singular” (isto é, cada desenho, por si, a vinheta sozinha, é “bem desenhada”, “encenada” – com poses teatrais a mais, porém) que fazem explodir na mais débil das estruturações “no plural” (enquanto “banda desenhada”, é mau). As restantes histórias são pequenas notas adolescentes, sem interesse de maior. Nem sempre “dizer” quer dizer “expressar”...

Mas está dito. Esperemos então por novos dizeres deste grupo, que estou seguro não nos deixará esperar muito tempo.

Publicada por

Pedro Moura

à(s)

9:20 da tarde

0

comentários

![]()

Etiquetas: Portugal

Jazzbanda. AAVV (Geraldes Lino)

Estou em crer que das várias frases contundentes e verdades absolutas em que por vezes se pode incorrer, esta não será das mais falhas: a de que quem anda no mundo contemporâneo da banda desenhada portuguesa, se não conhecer o nome de Geraldes Lino, é porque ou é surdo e cego, ou chegou à beira-bd faz pouco ou é má rês. Se bem que a História seja usualmente protagonizada por autores e livros (e neste campo em especial, pelas “personagens”, os “heróis”), há sempre um rol de outros actores e agentes que não são de somenos importância para a proficuidade, a diversidade, e sobretudo a vivacidade de uma determinada arte ou linguagem.

Não farei uma apresentação completa do meu caro amigo, mas simplesmente dizer que não sendo um “profissional” da banda desenhada, coloca muito deles a um canto pela força e o entusiasmo que dedica à mesma. É difícil recontar aqui a importância de que se reveste o seu trabalho enquanto editor, coleccionador (a maior colecção pessoal de fanzines, confirma-se?), autor, divulgador, escritor (de vários temas relativos à bd), e, talvez, a meu ver, o seu mais importante papel, o de pólo dinamizador de todo um conjunto de esforços e energias que por aí pululam, às vezes menos organizados do que outros, mas que, graças a Geraldes Lino, através de conselhos ou efectiva condução, encontram forma de se expressar de uma forma mais acabada. Quantos autores viram o seu trabalho finalmente em papel em fanzines ou mesmo outras publicações graças à sua ajuda? Quantos se conheceram e começaram a trabalhar juntos por terem sido apresentados por Lino ou por se conhecerem na famosa Tertúlia? Seria ridículo da minha parte tentar explicar o querer tipificar essa importância, mas essa é inegável e multímoda.

Estas duas publicações (esta e Nemo no século XXI) são apenas os mais recentes e visíveis gestos de Geraldes Lino, e não se cinge somente à de editor, mas, como disse, de dinamizador total. As ideias, a concepção dos projectos, os convites, e depois todo um outro processo até à sua existência real foram canalizadas. Sem dúvida, terá os seus colaboradores, centralmente a dos autores presentes, mas a coroa de louros só uma cabeça pode adornar, afinal... Vejamos, portanto, estas publicações.

Uma primeira e importante lição a se retirar dos editoriais ou textos de apresentação, da responsabilidade de Geraldes Lino, e que os editores da esmagadora maioria dos fanzines (e outras publicações) que por aí pululam fariam bem em reter, é a humildade de se referir ao “trabalho feito” (sem querer com isto soar àqueles tecnocratas embevecidos pela “Obra Feita”), e ao alcance real tido e futuro da publicação em questão. Ao contrário, não se expressa aqui nenhuma “salvação da pátria”, nem “pedradas no charco”, nem “projectos originais que marcam uma mudança na cena da bd em Portugal”, etc., que muitos outros anunciam, falsamente, e que quase sempre se ficam por goradas intenções. E sabemos que essas compõem o Inferno... Fala-se antes no projecto concreto, na ideia – relativamente simples, mas produtiva – que lhe subjaz, e nos frutos conseguidos. Assim, não escapará de uma verdade directa.

Jazzbanda, conforme se poderá compreender de imediato (e o editorial corrobora-o), é uma pequena publicação que se prevê continuada, dedicando-se ao jazz e à banda desenhada e possíveis cruzamentos. Não é uma publicação que prime pelo design, sobretudo das partes textuais, e apenas tem duas histórias de banda desenhada (e ainda uma entrevista a um jovem contrabaixista, José Pedro Leitão, do trio Tricotismo e uma curta, simples mas bem escrita história do jazz por Ana Bacalhau, vocalista do mesmo trio). Por razões sobejamente claras, não se está perante um projecto tão protegido (em termos editoriais e comerciais) como outros existentes, mas nasce de uma vontade real. A história de Ricardo Cabral apenas terá uma ligação ténue com o jazz, e não prima pela maior qualidade que lhe reconheço noutros trabalhos (se os cenários são “eximiamente rectilíneos” e cenograficamente “supimpas”, alguns dos rostos parecem decalcados de Otomo Katsuhiro). A pequena cena de introdução do segundo episódio é interessante, mas não parece ter sido levada até às últimas consequências e potencialidades. Já a história de Pedro Massano, de reconhecida experiência (ainda hoje, apesar de não pertencer a essa geração e me escaparem algumas das subtilezas, ainda me divirto com o seu Abutre) é muito interessante, quer pela sua variedade gráfica, quer pelas estratégias narrativas, quer até mesmo pela filosofia do gosto em funcionamento. O único senão é a concentração da “conclusão” (o que o “verdadeiro jazz” é) numa só página que, quanto a mim, frustra as expectativas que foram criadas pelas acções anteriores. Se há um certo dinamismo no arranjo das vinhetas dedicados ao “trabalho” que o protagonista tem de fazer para Bill Blackey, quando finalmente se atinge o âmago do amor musical de Ralph e todos os músicos convergem na “harmonia caótica” do jazz, não há uma mudança de registo, ou bem pelo contrário, há uma maior normalização. É como se houvesse um grave divórcio entre a história e a arte, o que é uma pena.

Ainda assim, e tendo em conta que, com a excepção mais sabida de José Carlos Fernandes, cujo gosto pelo jazz (e música em geral) se expressa directamente no seu trabalho, a maioria dos autores, sobretudo os mais jovens (ou será meu preconceito?), preferirá outras linguagens musicais, esperamos que este possa ser mais um laboratório que desperte o interesse de autores num tema específico e que o consigam unir às suas próprias pulsões criativas. E passemos a Nemo.

Publicada por

Pedro Moura

à(s)

9:19 da tarde

2

comentários

![]()

27 de outubro de 2005

Satélite Internacional #4. AAVV (Colectivo A Língua)

Não sei porquê, mas demorei algum tempo a me lembrar de colocar um post sobre o último número da Satélite Internacional. Antes de mais, devo dizê-lo, para quem não sabe, que participo nesta revista, de quem me considero – apesar de irregularmente – colaborador.

Publicada pela dupla Isabel Carvalho e Pedro Nora, ou colectivo Alíngua, e ainda com a preciosa colaboração de Mário Moura, o gráfico mais áspero a norte do Douro.