Aviso à navegação: este artigo, ensaístico, é enorme. Àqueles que não gostam de ler em scroll, as minhas desculpas, mas não sei construir sites e não existem (penso) revistas onde pudesse colocar estes textos em tempo útil, agradável, e que pudesse chegar a mais que uma dezena de pessoas. No entanto, o blog é meu e neste caso é um egoísmo que se justifica. Aconselho a procura destes três livros, sobretudo o de Tilmann. Não há desculpas para a desatenção.

Aviso à navegação: este artigo, ensaístico, é enorme. Àqueles que não gostam de ler em scroll, as minhas desculpas, mas não sei construir sites e não existem (penso) revistas onde pudesse colocar estes textos em tempo útil, agradável, e que pudesse chegar a mais que uma dezena de pessoas. No entanto, o blog é meu e neste caso é um egoísmo que se justifica. Aconselho a procura destes três livros, sobretudo o de Tilmann. Não há desculpas para a desatenção.1. Uma característica relativamente comum à literatura – e permitam-me aqui incluir textos da banda desenhada, não querendo com isso espoletar discussões sobre fronteiras e distinções, mas subsumindo textos de natureza vária sob um programa narrativo claro e dirigido – de prisioneiros de guerra (independentemente de todas as circunstâncias) é o tom seco, directo, quase meramente descritivo, dos acontecimentos que os rodearam. Eleva-se assim um staccato, um ritmo mecânico, regular, maquínico, o qual, tal como no conto de Charles Chaplin Rhythm, e que quanto ao tema daria origem ao filme Tempos Modernos, afasta a esfera da diversidade e da inconstância natural do humano para a substituir pela inexorabilidade da morte, ou dos seus representantes mais próximos. (Mais)

Um livro que cai nesta (ténue) categoria, do campo de criação que nos preocupa, e a que dedicamos algumas palavras anteriormente, é Citizen 13660, um livro ilustrado publicado em 1946 e no qual a americana-japonesa Mine Okubo reconta a sua experiência num dos campo de concentração (“internment camps”) norte-americanos, no estado do Utah, para japoneses durante a Segunda Guerra Mundial; um outro é o To the Kwai and Back: War Drawings 1939-1945, do famoso caricaturista/desenhador britânico Ronald Searle, que foi prisioneiro de guerra dos japoneses na Birmânia. Dois outros exemplos que poderiam ser trazidos à colação, de duas diferentes valorações, são a série de guaches conhecida como Leben? Oder Theater? de Charlotte Salomon e os dois livros Maus de Art Spiegelman. Este último tem um desvio em relação aos exemplos anteriores, uma vez que coloca num mesmo espaço duas memórias: a do próprio autor, Art, em relação ao seu pai, Vladek, e as do seu pai enquanto sobrevivente dos campos de concentração nazis.

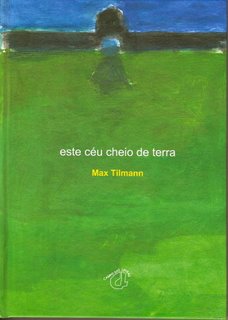

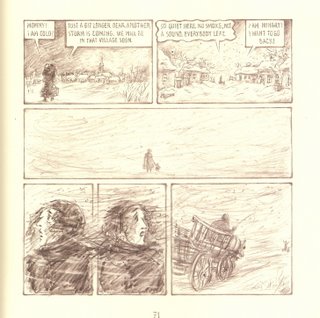

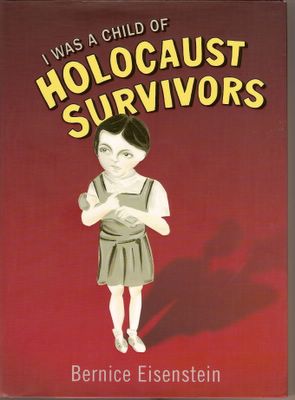

2. Recentemente surgiram três livros que podem ser aproximados do campo lato da “banda desenhada” que, mais uma vez, lidam com a memória dos horrores relacionados com a expansão do Nazismo e do cunho do seu horror. O campo das memórias, como veremos, está ampla e diversamente representados por eles. Falo de I Was a Child of Holocaust Survivors, de Bernice Eisenstein (Riverhead Books, 2006), We Are on Our Own, de Miriam Katin (Drawn & Quarterly, 2006; em rigor, não é sobre o Holocausto) e de Este céu cheio de terra de Max Tilmann (Campos das Letras, 2006). O primeiro trata-se de um livro de banda desenhada tout court, no qual Miriam Katin, sob a ideia de “memórias”, fala do pequeno grande périplo da sua mãe, judia, fugindo com a pequena Lisa (pequeno desvio pseudónimo?; não é explicado), da Budapeste sob o punho nazi para um falso campo rural de protecção, para logo sofrer parcialmente o jugo soviético, e depois retornar aos braços do marido e de uma nova felicidade possível. O livro de Bernice Eisenstein estende-se por quase 200 páginas, sobretudo de texto, onde se tecem memórias da própria autora em relação à sua infância e integração na vida dos seus pais e dos amigos destes, sobreviventes dos campos de concentração nazis, na Alemanha, ou de retalhos das memórias desses mesmos sobreviventes, ou ainda considerações gerais sobre o modo como a memória funciona, o espaço possível aos arquivos próprios e ao arquivamento da memória dos outros, como as relações e as heranças dos fantasmas se transmitem e vivem. Como disse, são sobretudo textos, mas pontuados por ilustrações, algumas das quais com textos inseridos, ou em legendas, ou em balões, ou pequenos trechos de banda desenhada, em que se estabelece uma estranha relação, de uma complementaridade por vezes bem afastada, entre dois modos de expressar a memória e as considerações de uma filha de quem sofreu na pele os horrores da guerra. Finalmente, o livro de Max Tilmann (cuja importância autoral ultrapassa a do autor de carne e osso, Tiago Manuel, português, e que tem dado voz e corpo a um contínuo rol de sofrimentos): trata-se de um ciclo de desenhos, a cores, muitas cores se todo folheado, poucas se considerando cada um dos desenhos, que retrata não apenas Auschwitz, mas outros ecos desse horror (de um só horror?, de horrores diferentes?) noutros palcos, nas mãos doutras gentes com o sangue de gentes outras.

É no livro de Max Tilmann que descobrimos uma citação das Lamentações do Profeta Jeremias que parecem servir precisamente de caminho, programa, campo estrito e via de contaminação dos três livros (e todos os outros que poderiam com eles ser irmanados): “Lembrai-vos dos meus tormentos e misérias, que são para mim absinto e veneno. Ao pensar nisto sem cessar, a minha alma desfalece dentro de mim. Eis porém o que hei-de recordar para recuperar a esperança”. Aquilo que estará gravado na pele (“tormentos e misérias”) e que exerce um peso (“absinto e veneno”) e uma presença indelével (“sem cessar”) é, paradoxalmente, fonte de abismos (“a minha alma desfalece dentro de mim”) e de elevações (“recuperar a esperança”). Nos casos de Okubo, de Salomon, de Searle, é precisamente da necessidade de arquivar o observado, de marcar um vestígio da experiência, de gravar no documento, aquilo que se viveu, para que se torne, mais tarde, após a sobrevivência, de monumento, de comemoração, de testemunho.

Nestas três obras, há três graus do vivido e do observado que se deseja tornado documento. O livro de Katin, no qual se indica a existência de um “pacto autobiográfico” (para empregar a expressão de P. Lejeune), há uma co-rememorização do que foi vivido. As páginas apresentam a “história central”, a da fuga de Budapeste para o campo, a vida dura em confronto com os interesses dos “benfeitores” (mais brutais, mais disfarçados), e depois a procura do pai até ao reencontro da família, num contínuo preto e branco desenhado a vários tons e pesos de carvão. Acontecimentos vividos também pela própria autora enquanto criança, ainda que esquecidos depois, tal como indicado verbalmente num dos esparsos momentos do “presente”, que cortam a história central, e que são apresentados também a lápis, mas a várias cores. Estes momentos são reservados para a vida adulta da Lisa/Miriam, nos finais dos anos 60 e princípios dos 70, numa espécie de idílio (momentâneo, como ela própria se pergunta?) e paraíso norte-americano. Há toda uma série de associações metafóricas entre as brincadeiras da sua filha (derrubar edifícios, jogar às escondidas, brincar no frio da neve) e as situações pela qual passou na Hungria, na fuga, ou de paralelismos e leituras do presente através de situações da história passada (a segregação entre um “nós” e “eles”, mesmo que de dentro; a ausência de uma memória própria; a leitura do Génesis e as suas re-interpretações da parte das crianças). Mas nestoutra linha que pretende recolocar a acção pretérita numa nova perspectiva – de sobrevivência, de vitória sobre as adversidades – de tão “protegido” e idílico que se apresenta acaba por se tornar contra-producente, e deixar esse passado como simplesmente uma camada morta e deixada atrás, ultrapassada, que não exerce qualquer peso sobre o presente.

Nestas três obras, há três graus do vivido e do observado que se deseja tornado documento. O livro de Katin, no qual se indica a existência de um “pacto autobiográfico” (para empregar a expressão de P. Lejeune), há uma co-rememorização do que foi vivido. As páginas apresentam a “história central”, a da fuga de Budapeste para o campo, a vida dura em confronto com os interesses dos “benfeitores” (mais brutais, mais disfarçados), e depois a procura do pai até ao reencontro da família, num contínuo preto e branco desenhado a vários tons e pesos de carvão. Acontecimentos vividos também pela própria autora enquanto criança, ainda que esquecidos depois, tal como indicado verbalmente num dos esparsos momentos do “presente”, que cortam a história central, e que são apresentados também a lápis, mas a várias cores. Estes momentos são reservados para a vida adulta da Lisa/Miriam, nos finais dos anos 60 e princípios dos 70, numa espécie de idílio (momentâneo, como ela própria se pergunta?) e paraíso norte-americano. Há toda uma série de associações metafóricas entre as brincadeiras da sua filha (derrubar edifícios, jogar às escondidas, brincar no frio da neve) e as situações pela qual passou na Hungria, na fuga, ou de paralelismos e leituras do presente através de situações da história passada (a segregação entre um “nós” e “eles”, mesmo que de dentro; a ausência de uma memória própria; a leitura do Génesis e as suas re-interpretações da parte das crianças). Mas nestoutra linha que pretende recolocar a acção pretérita numa nova perspectiva – de sobrevivência, de vitória sobre as adversidades – de tão “protegido” e idílico que se apresenta acaba por se tornar contra-producente, e deixar esse passado como simplesmente uma camada morta e deixada atrás, ultrapassada, que não exerce qualquer peso sobre o presente. Mais, e respeitando a natureza da memória humana, a da autora é algo selectiva, o que levanta alguns problemas em termos de um certo equilíbrio narrativo das personagens que nela surgem. A figura do pai, por exemplo, vive de alguma obscuridade, e a inclusão de algumas etapas em relação ao seu retorno e consequente reencontro é apenas feito já depois de metade do livro. Ele surge fora da acção, na figura de uma foto e de uma carta que chega às mãos da mãe em 1944. Nessa fotografia, não é absolutamente claro, mas parece surgir com um uniforme militar nazi. Não é isso motivo de surpresa, em termos históricos, tendo em conta quer a existência no seio do exército alemão do III Reich de homens a que o regime chamava de Mischlinge, os “meio-” e “um quarto-Judeus”, não obstante o programa de extermínio existente e em curso, quer o facto da Hungria, após as simpatias pró-germânicas anteriores e a emulação do nazismo, estar em 1944 já sob directo governo nazi. Todavia, talvez esse seja um facto incomodativo, e que acaba por ser, não diria escamoteado, mas pelo menos largamente secundarizado face aos restantes factos e focalização. Se Art Spiegelman explora, por exemplo, o racismo do pai em Maus, salientando assim as contradições do ser humano, em We are on our own há uma estranha e desequilibrada dicotomização (vítima/agressor, judeu/não-judeu, cosmopolita/campesino) que por mais excepções que apresente não parece nunca bem resolvida. Vladek Spiegelman usa muitas vezes a sua “moralidade de sobrevivente” para atingir certos fins, e isso é criticado pela própria representação em Maus. Mas no livro de Katin, e também no de Eisenstein, não se torna evidente e clara essa agressão, e estou em crer que isso não abona em serviço da boa banda desenhada adulta. É como se se protegesse por detrás de uma defesa erradamente ontológica: “sendo banda desenhada, não devo contar isto assim”. Mas depois dos trabalhos de Mine Okubo, Keiji Nakazawa, Art Spiegelman, Joe Sacco e Debbie Dreschler, para mencionar autores de alguma acessibilidade para quem trabalha nesta área nos Estados Unidos, fica-se muito aquém de um programa mais arrojado e directo a que parece apontar mas não cumprir.

Mais, e respeitando a natureza da memória humana, a da autora é algo selectiva, o que levanta alguns problemas em termos de um certo equilíbrio narrativo das personagens que nela surgem. A figura do pai, por exemplo, vive de alguma obscuridade, e a inclusão de algumas etapas em relação ao seu retorno e consequente reencontro é apenas feito já depois de metade do livro. Ele surge fora da acção, na figura de uma foto e de uma carta que chega às mãos da mãe em 1944. Nessa fotografia, não é absolutamente claro, mas parece surgir com um uniforme militar nazi. Não é isso motivo de surpresa, em termos históricos, tendo em conta quer a existência no seio do exército alemão do III Reich de homens a que o regime chamava de Mischlinge, os “meio-” e “um quarto-Judeus”, não obstante o programa de extermínio existente e em curso, quer o facto da Hungria, após as simpatias pró-germânicas anteriores e a emulação do nazismo, estar em 1944 já sob directo governo nazi. Todavia, talvez esse seja um facto incomodativo, e que acaba por ser, não diria escamoteado, mas pelo menos largamente secundarizado face aos restantes factos e focalização. Se Art Spiegelman explora, por exemplo, o racismo do pai em Maus, salientando assim as contradições do ser humano, em We are on our own há uma estranha e desequilibrada dicotomização (vítima/agressor, judeu/não-judeu, cosmopolita/campesino) que por mais excepções que apresente não parece nunca bem resolvida. Vladek Spiegelman usa muitas vezes a sua “moralidade de sobrevivente” para atingir certos fins, e isso é criticado pela própria representação em Maus. Mas no livro de Katin, e também no de Eisenstein, não se torna evidente e clara essa agressão, e estou em crer que isso não abona em serviço da boa banda desenhada adulta. É como se se protegesse por detrás de uma defesa erradamente ontológica: “sendo banda desenhada, não devo contar isto assim”. Mas depois dos trabalhos de Mine Okubo, Keiji Nakazawa, Art Spiegelman, Joe Sacco e Debbie Dreschler, para mencionar autores de alguma acessibilidade para quem trabalha nesta área nos Estados Unidos, fica-se muito aquém de um programa mais arrojado e directo a que parece apontar mas não cumprir.Apenas em relação a um episódio com a mãe é que a autora entra num campo menos protegido. É uma cena verdadeiramente “obscena”, no seu sentido de “fora de cena”, de inenarrável. Mas a acção a que a mãe é forçada a descer – servir de amante a um oficial nazi, em troca de uma “sobrevivência” – acaba por se diluir no restante programa da obra, que é retratar a mãe como uma “santa” que aguentou todas as adversidades, pois os “outros” são sempre mesquinhos (inclusive o amigo David). Há vários modos de fazer presente o maniqueísmo. Mais, é como se existisse um touro a fuçar em torno dos eventos, mas jamais enfrentado de frente.

3. Não entendam mal. A memória é necessariamente selectiva, mas ao passo que os próprios “sofredores” sabem que essa contingência deve ser atravessada, as “testemunhas em segunda mão” têm uma responsabilidade muito diferente. Talvez mesmo maior. E não me pareça que a tomem pelas rédeas. R. Searle, no livro citado, fala da “memória de Changi” como uma doença clinicamente verificada, e que “o traço pode ser muitas vezes imaturo e por vezes até apenas aproximado. Mas muitas destas deficiências técnicas podem ser perdoadas à luz de uma determinação viva em colocar as experiências no papel da forma mais desapaixonada, já para não dizer do modo mais rápido, possível”. Depressa, sem paixão, tornar-se apenas um olho, mesmo que parcial.

Todos os três livros que agora nos ocupam estão no interior, para além do que indicámos como testemunhal, de obras que pretendem a um só tempo expressar um afecto do autor e despoletar a catarse das emoções nos leitores (um “por dentro” muito pessoal, portanto). Katin pretende expressar, acima de tudo, uma explanação do seu ateísmo, originado pelas associações livres que fez em criança, guiada pelos acontecimentos, e a complexa rede de relacionamento que estabeleceu com os seus pais, as pessoas com quem se foi cruzando, e os animais que lhe foram morrendo; esse é, digamos, o tema central, e a história da fuga e sobrevivência da sua mãe é apenas a circunstância histórica que levou a essa “morte de Deus”, figurando na criança a metonímia invertida de um holocausto - que pressupõe um sentido de homenagem a Deus, um significado último, um propósito.

Bernice Eisenstein transforma o seu relato e considerações num laboratório de conquista de um espaço próprio no universo dos pais e de todos os sobreviventes. No fundo, Eisenstein sabe que não herdou a mesma dor, que os acontecimentos vividos pelos seus pais não lhe pertencem a ela. “Chegaria a entender, mais por intuição que pela razão, do que é que os meus pais e os seus amigos significavam uns para os outros, e apercebi-me porque me fora impossível não me sentir como uma estranha”. Mais à frente, diz “Os meus pais e os seus amigos estavam ligados inextrincavelmente quer pelos acontecimentos do seu passado partilhado quer pelo futuro que criaram. E apesar de eu saber, desde uma tenra idade, que eu própria não possuía esse magnetismo particular que atrairia os meus pais para mim, a atracção da sua história era irresistível. Acho que, de certa forma, sempre me senti capaz de me colocar na presença da ausência. É algo que tive sempre necessidade de fazer”. É quase como se a filha desejasse ter experienciado a inenarrável dor dos pais, a experiência do Holocausto, para poder estar ao mesmo “nível moral” (senão mesmo existencial) dos pais. Uma inveja por um horror, de certo modo. A autora não poderia ser mais explícita: “Herdei a insustentável leveza de ser uma filha de sobreviventes do Holocausto. Abençoada e amaldiçoada. Branca, preta e sombreada” (Eisenstein, I was a Child...: 166-167). Mas se bem que exista aqui uma emoção que se deseja expressar, reforçando assim a ideia de auto-catarse da obra, o mero facto de ser publicado na forma de um livro implicará também o desejo de chegar a um público.

Por estas razões, I was a Child... está muito próximo de Maus, uma vez que também essa obra de Spiegelman pretende dar voz a uma vivência que não foi tida pelo autor directamente, mas que exerceu influência e o definiu enquanto pessoa, e ao mesmo tempo procura cavar um nicho, um espaço na vida dos progenitores onde os filhos possam ter também uma voz dialogante ao mesmo nível. Uma impossibilidade que apenas se pode ir tornando possível. As ruínas manter-se-ão para sempre, inalteráveis, mas os olhares podem multiplicar-se e trabalhar em conjunto para cada vez mais as iluminar. As asas do Anjo da História (Walter Benjamin) mantêm-se inertes, mas os olhos podem ser cada vez mais abertos.

Uma canção iídiche, pela boca de uma amiga dos pais de Bernice, expressa uma ideia análoga à da citação das Lamentações: “Escutei muitas canções,/mas cansei-me de todas./Apenas uma canção ficou,/e não posso esquecê-la,/Oh, não posso esquecê-la”. Este aspecto da memória acesa é de extrema importância, e está presente quer na formulação “nunca mais” (para que não se repita é necessário tê-lo em mente como passado) quer nas tradições judaicas de acender velas antes das mais importantes datas. A metáfora filosófica da História de Walter Benjamin, o famoso Anjo da História, explana na perfeição da imagem esta relação: ter em conta o passado bem em frente dos nossos olhos abertos, a dor de saber que não poderemos jamais alterá-lo, mas nunca esquecer as ruínas.

No entanto, as ruínas do Holocausto a quem pertencem? Aos que o sofreram (não apenas judeus, obviamente), aos seus descendentes (como que herdando um silêncio, uma dor que ecoa através das gerações), ou a toda a Humanidade? Se bem que os livros de Katin e de Eisenstein se inscrevam no largo campo da “Literatura do Holocausto”, usualmente referindo-se aos judeus, a obra de Tilmann reclama uma herança mais pesada: a todos nós nos cabe a responsabilidade, a todos nós nos cabe a dor, a todos nós nos cabe a esperança.

No entanto, as ruínas do Holocausto a quem pertencem? Aos que o sofreram (não apenas judeus, obviamente), aos seus descendentes (como que herdando um silêncio, uma dor que ecoa através das gerações), ou a toda a Humanidade? Se bem que os livros de Katin e de Eisenstein se inscrevam no largo campo da “Literatura do Holocausto”, usualmente referindo-se aos judeus, a obra de Tilmann reclama uma herança mais pesada: a todos nós nos cabe a responsabilidade, a todos nós nos cabe a dor, a todos nós nos cabe a esperança.O título do livro de Tilmann procura duas coisas, parece-me. Por um lado, uma mistura de planos que apenas reforça a ideia da mortalidade... Temos de entender as duas metades linguísticas do último elemento do título. Em português a palavra é “terra”, com todos os significados que pode implicar, mas parece-me que num sentido mais imediato, telúrico, que se esboroa nas mãos e que nos pode encher o corpo; em inglês é “land” apontando somente a um quinhão, uma parcela do território. Estas palavras recordarão e poderão ser associadas à canção Funeral do Lavrador, de João Cabral de Melo Neto e Chico Buarque (da peça Morte e Vida Severina): “É a conta menor/que tiraste em vida”, “a parte que te cabe/nesse latifúndio”, “a terra que querias/ver dividida”. O título é, portanto, tanto negativo – “o céu (vida, saída) está cheio de terra (o nosso quinhão, morte, retorno ao pó, nada)” - como positivo – “o céu (esperança) está cheio de terra (a nossa herança)”.

4. A criação de ciclos de imagens para revelar os aspectos negativos da guerra, isto é, para além de um uso meramente propagandístico ou triunfal relativo ao conflito em questão, é já uma tradição longínqua, e poderemos citar a publicação das gravuras de Jacques Callot, geralmente conhecidas por Les Misères de la Guerre, e que foram sendo publicadas pelos anos 30 do século XVII. Mas talvez o exemplo mais famoso seja Los Desastres de La Guerra, de Francisco de Goya. Este segundo livro de gravuras de Goya, publicado postumamente em 1863, despoletado pelos conflitos de guerrilha na sua Espanha à mercê das tropas napoleónicas e às intestinas oposições dos vários actores espanhóis, estava para se chamar Caprichos (tal como o que hoje conhecemos por Caprichos inicialmente se previa como Sueños) mas acabou por ganhar um título de contornos mais explícitos. O “duplo” título do livro de Tilmann abre espaço para ambas as interpretações: a explícita, acusatória, das sandices do homem, mas também o sublinhar do mero capricho que o seu namoro à morte representa.

Talvez um dos aspectos mais visíveis da relação da contemporaneidade com a memória do passado (reprimido?) da 2ª Grande Guerra seja o facto de que existem mais comemorações – entendido do modo mais amplo possível – nestas últimas décadas do que nas que se seguiram de imediato após o conflito mundial. Um autor como Samuel Brittan fala mesmo de “indústria do Holocausto” (uma palavra que, espelhando o hebreu “Sho’ah”, dá um sentido religioso, significativo, a um horror indizível, e que apenas se tornou conta-corrente anos após o evento a que deu o nome), e Petyer Novick relaciona o crescendo desse interesse com os acontecimentos em torno do conflito israelo-palestino, sobretudo depois da Guerra dos Seis Dias (1967) e a Guerra do Yom Kippur (1973). Ficar indignado com um crime perpetrado contra a Humanidade em geral – e não podemos de modo algum aceitar que esse evento, repito-o, por mais terrível que tenha sido, seja pertença de um só grupo que se agrega como proprietário moral dessa dor; a herança do horror a todos nos deve pertencer – não pode servir como desculpa de não estar atento aos crimes que ainda hoje, neste preciso momento, se desdobram sobre as pessoas no mundo. Ora é aqui que a obra de Tillman coloca a memória de um crime em particular, o que dá pelo nome de “Auschwitz”, para abrir espaço a todos os outros campos de morte.

Há aqui uma espécie de convergência de duas tradições da História da Arte e da Imagem: por um lado, a do “Triunfo da Morte” (o poema de Petrarca, a pintura de Brueghel), por outro, a da “Dança da Morte” (todos os murais, iluminuras, gravuras, ciclos de imagem pela Europa fora, com uma menção especial para a Totentanz de Hans Holbein). De novo, o dedo rígido da morte acusando, e os dentes brancos rindo.

5. Mesmo a simples comparação entre horrores levou (leva?) a contínuas, mas inconclusivas, discussões: sobre se o regime do Comunismo foi “pior” ou “melhor” ou “igual” ao Nazismo (como por exemplo a que se deu entre Anatol Lieven e Anne Applebaum na Prospect em 2000), caindo-se em erros de plasmar as várias circunstâncias multiculturais dos vários regimes comunistas com o certamente mais marcado monolitismo do regime Nazi, ou simplesmente remetendo a discussão à comparação numérica, entre outros problemas de raiz dessa discussão. O livro de Katin, como já indicado, não me parece resolver bem a questão: mesmo a capa, dividindo uma imagem onde a bandeira nazi está tombada no chão numa das vinhetas e a soviética desfraldada em triunfo na outra não parece dar conta de dois momentos, de dois sofrimentos, sucessivos, mas antes de um mesmo momento, que se abrirá a interpretações mais ou menos óbvias (em abono de Katin, saliente-se a sua publicação de uma história mais curta, na revista homónima da editora Drawn & Quarterly, no. 4, sobre a breve e falhada revolução de 1956). No entanto, a comparação do(s) horror(es) não pode ser vista como um atentado necessariamente à singularidade dos eventos. “Comparar não significa explicar (por uma relação causal), e muito menos explicar”, diz Tzvetan Todorov em Os Abusos da Memória. Todorov, nesse pequeno mas iluminador livro, fala de uma obviedade, mas que raras vezes é chamada à colação. A de que para o indivíduo a experiência é “necessariamente singular” e “a mais intensa de todas”: “Il y a une arrogance de la raison, insupportable à l’individu, qui se voit dépossédé de son expérience et du sens qu’il lui accordait au nom de considérations qui lui son étrangères” (Les Abus de la Mémoire. Arléa : Paris 2004 : 35).

A recente criminalização da negação do Holocausto pelo Estado francês levará a uma complexificação do problema. É mais que óbvio que não estamos perante um facto social monocausal nem sequer resolúvel através de uma solução qualquer que de deseje unitária. Bem pelo contrário, vemos apenas aí o início de mais problemas: outros se seguirão a pedir atenção ao seu sofrimento. Mas tal como eu aqui escrevi a propósito de um outro livro, ou melhor, de um outro heterónimo de uma mesma personalidade historicamente real (que dá pelo nome de Tiago Manuel), a “dor não é partilhável”. Há apenas um espaço geral, confuso, que nos parece espelhar a nossa própria experiência de dor, mas jamais coincide de facto.

A recente criminalização da negação do Holocausto pelo Estado francês levará a uma complexificação do problema. É mais que óbvio que não estamos perante um facto social monocausal nem sequer resolúvel através de uma solução qualquer que de deseje unitária. Bem pelo contrário, vemos apenas aí o início de mais problemas: outros se seguirão a pedir atenção ao seu sofrimento. Mas tal como eu aqui escrevi a propósito de um outro livro, ou melhor, de um outro heterónimo de uma mesma personalidade historicamente real (que dá pelo nome de Tiago Manuel), a “dor não é partilhável”. Há apenas um espaço geral, confuso, que nos parece espelhar a nossa própria experiência de dor, mas jamais coincide de facto.6. Mas se há esta preocupação em trazer a morte, ou a corte à morte, a um patíbulo artístico, onde é acusada a inconstância e a estultice humanas, será interessante ver como os agressores são representados. Ou não o são. Pois os agressores parecem não terem papel, não terem lugar. Se no livro de Katin eles passam por um tratamento complexo, mas que nunca deixa dúvidas sobre o que significam, e que são o inimigo opressor (maniqueistamente, vimos), em Eisenstein não há representações gráficas dos agressores, e poucas referências directas, descritivas ou valoritivas, no texto. Já Tilmann opta por uma representação diferenciada dos seus corpos: ao passo que as vítimas são representadas com contornos e cores e sombras de cor, os agressores surgem apenas nos seus contornos ou com um brevíssimo, quase acidental, tratamento dos mesmos, como se o artista não tivesse vontade alguma de os completar, negando-lhes uma presença humana idêntica aos sofredores, como se desejasse que se evaporassem nessa contradição, ou como se bastasse essa ténue presença enquanto indício da violência exercida. A atenção, portanto, do espectador, recai sobre os corpos das vítimas, vistos através dos agressores.

A desumanização, sabemos, não tem de ser feita por defeito (uma redução). O movimento contrário é também uma possibilidade: a assunção de uma supra-natureza – tema recorrente da banda desenhada de super-heróis – é uma das estratégias de afastamento da esfera do humano (quer dos heróis quer dos vilões). A demonização absoluta, a monstrização, é outra. Hitler e, a uma escala diferente (menor?) Salazar são exemplos de personalidades humanas, reais e históricas, que atravessaram (ou atravessam ainda) um processo desses (é notável que o recente Salazar. Agora na Hora da Sua Morte, de João Paulo Cotrim e Miguel Rocha, não opte por esse caminho, mas tenha conscientemente trilhado um retrato humano do ditador, para que se pudesse “enterrá-lo de vez”). Mas esses processos de desumanização, e este que agora verificamos, de apagamento, dos três autores, ainda que de modos e intensidades diversas, fazendo má História, criam todavia forte poesia. Quem exerce o crime maior, de sangue, contra o seu irmão, merece um sinal especial que o torna intocável pelos demais mas o diferencia enquanto pecaminoso. Todos somos guardadores do nosso irmão e, não o sendo, haverá vingança: mas essa não nos cabe a nós, somente a Deus pertence. Ao agressor, aos Caim, subtraí-se da nossa vista. Reduzido (Katin), indizível (Eisenstein), subrepresentado (Tilmann). Há uma visão que não coincide com o real, tal como acontece com o que os sobreviventes do Holocausto “vêem” no filme de Claude Lanzman, Shoah. Eles vêem o que lhes reside na memória, e não os traços palpáveis que lhes estão defronte no presente. Um apagamento da memória pode ser visto não como uma desresponsabilização, mas como um castigo e um reenvio a uma justiça acima da humana. Todavia, apenas o livro de Tilmann é consequente nesse “castigo”, nessa “justiça”.

Como Goya nos seus Desastres, também estas obras dizem “Yo lo vi” (gravura 44), mas nestas não há espaço para a ironia do “Grande hazaña! Con muertos!” (39) nem as directas interpretações e acusações de “Bárbaros!” (38) ou “Cruel lástima” (48), tampouco para as alegorias teratológicas finais. Só há espaço para um silêncio (que faz “desfalecer a alma dentro de mim”) e um apagamento.

Em Este céu cheio de terra, as variadas imagens das agressões e violências são intercaladas por imagens de paisagens, ora puramente naturais (um céu iluminado, um monte, uma planície, duas árvores gémeas, uma densa floresta) ora com indícios da presença humana, (uma igreja, barracas, um apeadeiro). Poderiam ser paisagens vistas da janela de um comboio, à pressa (o tratamento de algumas imagens parece-me óbvio para essa leitura) também representados, uma redução do humano a carga, a gado, a “carne para canhão” ou nem isso, simplesmente “carne para moer” nas fábricas da morte. As paisagens assim erguem-se num sempiterno e carregado verde, que se quer mostrar vivo e acima da vacilação humana, não deixando porém de esconder densas sombras que podem ser lidas como significantes para a vida humana. A sobrevivência da natureza mais uma vez desperta o egoísmo dos humanos.

7. Visualmente está sempre presente Auschwitz, metonímia em espiral de horrores cada vez mais afastados (não incorrerei no perigo de dizer “menores” ou “maiores”) das suas específicas circunstâncias históricas. As roupagens, os uniformes, a arquitectura, a eficácia, os processos, os comportamentos (dois prisioneiros tocam violino, ei-los em tons ocres e pardos a procurar o voo colorido de Chagall), as entradas nos “chuveiros” e a longa marcha final, tudo indica uma esfera relativamente circunscrita na História. Mas iconograficamente – as posições, as prise de vue, a estruturação de certos elementos incluídos na imagem – apontam a outras ligações: a menina que corre fugindo dos bombardeamentos de napalm no Vietname, os prisioneiros enjaulados de Guantanamo, as cabeças cortadas e expostas no Ruanda, cotos de Angola, de Nagasaki, da Argélia, da Palestina. Um coto é um coto é um coto.

Tilmann nasceu em 1955, na Alemanha. Não tem culpas dele mesmo. Assume as culpas do passado. Nós também, não as tendo, devemos assumi-las. A dor, o sofrimento, o horror não são transmissíveis, mas são património mundial. A morte é património humano. Adorno reveria o seu axioma de que nenhum poema poderia ser escrito após Auschwitz, dando voz aos que sofreram e desejam expressar-se, mas também a possibilidade àqueles que não o viveram. Só pode haver poesia depois de Auschwitz, pois é essa uma das maiores “esperanças recuperadas”.

A procura pelas justificações dos crimes, dos horrores – e em grande medida relacionado com o Holocausto e o anti-semitismo generalizado – é também o que é explorado pela última obra de Will Eisner, A Conspiração. A História Secreta dos Protocolos dos Sábios de Sião (publicado em português pela Gradiva). Como diz Umberto Eco na introdução a essa obra, o “aspecto mais extraordinário” dos Protocolos é a sua contínua recepção como “verdade”, não obstante as consolidadas provas da sua construção fictícia. A ficção é de facto mais poderosa que a realidade neste caso. Essa desmontagem, porém, apenas poderá vir a ser feita quando se parar igualmente de feudalizar o sofrimento: ele pertence-nos a todos. Julgo que, se I Was a Child of Holocaust Survivors o faz parcialmente, ultrapassando levemente as fronteiras geracionais, Este céu cheio de terra fá-lo cabalmente, unificando todo o horror e inscrevendo-o no sangue dos humanos.

Shoshana Felman, num estudo sobre o filme Shoah, já citado, indica que a “precisão minuciosa”, a “concretização rigorosa” dos espaços que aparecem e se (re)visitam no filme “não procedem simplesmente de uma tentativa de definição geográfica ou topográfica, mas da demanda de todo o filme por chegar precisamente a testemunhar o interior do campo da morte” (in Era of Testimony). O apagamento que se verifica nas obras das duas autoras citadas parece-me proceder, por sua vez, de uma inércia que vive à sombra de uma auto-justificação (“somos/fomos vítimas”); o de Tilmann rebela-se contra qualquer tipo de ideias a priori, mergulhando, como pode, nesse interior doloroso, para depois o fazer partilhar entre todos, como pão fraternal.

O exercício da capacidade da imaginação, conforme os ensinamentos de Friedrich Schiller, implica dar forma à natureza e, assim, libertar o homem da natureza em direcção à sua autonomia moral. Demonstra-se desse modo como o homem é livre, moral e politicamente. O egoísmo em fechar numa moral pessoal e “natural” (num sentido estrito e falseado por interesses individualizados) um acontecimento desta envergadura é um acto falho, da parte de Katin e de Eisenstein. Tilmann abre espaço para essa imaginação e, consequentemente, essa liberdade última. Abre um espaço que pertence a outrem, mas no qual somos convidados a entrar e a participar. Independentemente de onde ela parte, estamos com Max Tilmann, através do seu livro, “deste lado da memória”.

Mais uma vez, um texto notável! ( Aliás,como é hábito neste blog). Só uma pequena correcção-o nome do artista português não é Manuel Tiago, como vem na primeira referência a ele feita, mas sim Tiago Manuel (como aparece na segunda referência).

ResponderEliminaragudo.faíscas inteligência.

ResponderEliminarA distração quanto ao nome do T.M. já foi corrigida. Obrigado pela chamada de atenção e pelas palavras.

ResponderEliminarUm abraço.

Pedro

Olá!

ResponderEliminar"Ler BD": está para a blogosfera do círculo bedéfilo nacional como o hidrogénio está para a Tabela Periódica.

Pedro rocks!

Cheers.

egoísmo, nada! generosidade por oferecer este belo texto a quem tenha acesso a qualquer um computador. thanx!

ResponderEliminarbom texto. denso.daí que vá precisar de tempo para descodificar todas as referências. parabens pela escrita. depois falamos do conteúdo.

ResponderEliminarCaro Rui Cabral,

ResponderEliminarAgradeço as suas palavras. Pelo que depreendo, pelo tom, a ordem das palavras, quererá debater algum ponto. É bem-vindo e agradeço a atenção.

Fico à espera.

Pedro Moura