Haverá outras plataformas onde poderão aprender mais do que rodeia socialmente a publicação deste livro de Jean-Christophe Menu, autor de poucos amigos: a própria história da editora L’Association, a saída de David B., um dos fundadores da associação, uma espécie de barricadização de Menu na sua cruzada “sozinho contra todos”. Aqui falaremos da relação que este livrinho, uma diatribe contra a “bedofilia” (como alguém cunhou entre nós, e certeiramente) francesa, poderá estabelecer com a cena portuguesa. Muitos aspectos da forma de trabalhar de L’Association, como o próprio Menu aponta, não são novos, é verdade; mas também não é menos verdade que, para esta geração presente, foi L’Association que marcou o passo e cadência pelos quais outros tentariam ou conseguiriam pautar-se. Basta relembrar que a colecção Patte de Mouche – esse formato exacto – despoletaria experiências tais como a

Quadradinho, do SIBDP, a Miniburger, parte da edição da Stripburger, e ainda a Minitonto, do Brasil. Se insisto neste aspecto do formato, é porque esta diatribe deu início a uma nova colecção da L’Association chamada "Éprouvette" (v. símbolo; e está na continuidade das outras colecções, com palavras de ressonância fonética idêntica e significados muito precisos em francês e que informam a tipologia dos trabalhos nelas editados: no caso presente significa “tubo de ensaio”), que deu já um livro de Trondheim, uma revista do mesmo nome que é uma plataforma de ensaios sobre a banda desenhada; até mesmo em banda desenhada, e onde é continuada esta batalha de Menu (para um bom artigo sobre este assunto e algumas das suas mais imediatas consequências, v. The Importance of Being "Published". A Comparative Study of Different Comics Formats, de Pascal Lefèvre, in Comics and Culture. Analytical and Theoretical Approaches to Comics; Dinamarca 2000).

Quadradinho, do SIBDP, a Miniburger, parte da edição da Stripburger, e ainda a Minitonto, do Brasil. Se insisto neste aspecto do formato, é porque esta diatribe deu início a uma nova colecção da L’Association chamada "Éprouvette" (v. símbolo; e está na continuidade das outras colecções, com palavras de ressonância fonética idêntica e significados muito precisos em francês e que informam a tipologia dos trabalhos nelas editados: no caso presente significa “tubo de ensaio”), que deu já um livro de Trondheim, uma revista do mesmo nome que é uma plataforma de ensaios sobre a banda desenhada; até mesmo em banda desenhada, e onde é continuada esta batalha de Menu (para um bom artigo sobre este assunto e algumas das suas mais imediatas consequências, v. The Importance of Being "Published". A Comparative Study of Different Comics Formats, de Pascal Lefèvre, in Comics and Culture. Analytical and Theoretical Approaches to Comics; Dinamarca 2000).A diatribe de Menu centra-se sobretudo no facto de que muitos dos gestos editoriais de L’Association foram reaproveitados por grandes editoras, mas que os subverteram para criar mais produtos comerciais do que verdadeiras inovações, inclusivamente roubando espaço ao que os alternativos tinham criado. Menu fala da colecção Écritures, da Casterman, por exemplo, de que aqui já se falou, num ou outro exemplo, ou da nova Futuropolis, que edita novas colecções ou novos autores, mas não deixando de ser uma editora de preocupações maioritariamente comerciais, sobretudo na sua vertente Soleil. Mas Menu parece esquecer-se que lutar contra essa situação não deixa de ser algo “quixotesco” (no sentido banal da palavra, já que Quixote é outra coisa): afinal de contas, o que não é aproveitado pela hegemonia cultural a partir dos experimentalismos mais criativos? Quando é que aquilo que antes era de “vanguarda” não é utilizado na “massificação”? Bastaria falar de Mondrian. Por outro lado, Menu não faz jus a gestos editoriais das “grandes” que parecem não fazer sentido nessa visão, como por exemplo a edição de T.N.T. en Amérique, de Jochen Gerner pela L’Ampoule.

Se tem a ver com algum tipo de ressentimento de Menu (David B., Lewis Trondheim e Joann Sfar mantêm os seus trabalhos independentes na L’Association e outras aventuras mais comerciais noutras editoras; Menu, que em si não encerra as mesmas forças criativas, não tem o mesmo peso), não tenho a certeza, mas que soa a isso, sem dúvida que sim. Afinal, o facto de se arrogar de uma certa “aura” de vanguarda não deixa Menu ser completo, já que a esmagadora maioria dos livros publicados na L’Association não se reveste de reinvenções radicais, nem na experimentação formal nem na recriação narrativa, sendo esse papel – ainda no espaço francófono – ocupado sobretudo pela Amok, mais ainda pela Fréon (ambas amalgamadas na Frémok), e também pela Le Dernier Cri (que nem chega a citar). Certes, é na L’Association que se dão e publicam as experiências da Oubapo, mas essa é uma experiência que extravasa os limites da associação, enquanto grupo e espaço de criação – e claramente “programada”. Não quero com isto dizer que os trabalhos da L’Association não merecem o nosso respeito ou que não encontremos neles exemplos de excelência em banda desenhada; bem pelo contrário, é nessa editora que se reúnem alguns dos nomes daqueles autores que vejo serem o mais profícuos e inteligentes na exploração deste modo de expressão (David B., Edmond Baudoin, Marjane Satrapi, Emmanuel Guibert, já para não falar dos autores traduzidos, o que revela uma atenção e escolha exímia, etc.). Mas esse tratamento é ainda dentro de algumas regras de “legibilidade” narrativa e visual; não estamos perante os trabalhos de Stefano Ricci, nem de Alex Barbier, nem de Nuvish, nem de Vaughn-James, nem de Valium (e esta diversidade de exemplos apontará as possíveis direcções das “diferenças” à legibilidade).

Em Portugal, o contexto não é o mesmo de modo algum. O nosso mercado livreiro é pobre e mal gerido, quer no que diz respeito aos valores clássicos e contemporâneos, quer os nomes nacionais quer os internacionais. Existem exemplos de sucesso, mas não são mais do que dados de fenómenos integrados em movimentos maiores de cultura popular (O Código da Vinci é o último desses fenómenos), ou em que a qualidade se mistura com a relevância do esforço de promoção (Gonçalo M. Tavares), ou à pura e simples nulidade artística aliada à facilidade de “comunicação” (Margarida Rebelo Pinto). A banda desenhada não é, de modo algum, excepção, e até mais grave em termos de critérios editoriais (inexistentes na maioria dos casos, errante em quase todos, coroados de felicidade mas pontual noutros: último exemplo, o The Complete Peanuts na Afrontamento).

Mas a esmagadora maioria das edições são de uma fasquia terrivelmente baixa, integrada plenamente na atitude de muitos dos agentes culturais deste país (e aqui inscrevem-se os agentes de todas as áreas), de que o público é estúpido, e só quer comer do mesmo (e se for trampa, ainda mais fácil). A democracia cultural, porém, é precisamente o contrário: é tentar expor as pessoas a tudo, ao mais possível, e garantir a existência e a acessibilidade das plataformas e instrumentos para que façam as suas escolhas, acompanhadas de alguma condução do processo (aquilo que merece o nome de “pedagogia”) como e óbvio, mas sem grandes arrogâncias de iluminado. No entanto, quem pugna por essa atitude é, as mais das vezes, acusado de “intelectual”, “elitista”, “snob”, “amante de rabiscos” ou “de esquisitices”, como se fossem insultos; ao passo que o conluio dos que apenas divulgam aquilo que as editoras lhes mandam, precisamente para continuarem a receber borlas e a perpetuar a inércia cerebral, são vistos como pessoas informadas. Pois, mas a quantidade de informação jamais rimou com o livre e próprio exercício da razão.

Bom, a verdade mais profunda é que muitas vezes escuto editores a dizer que não existe material português de qualidade (mesmo que se esteja a pedir por uma material mais “vendável”, de públicos mais vastos), pergunto-me se estarão assim tão errados, já que esse esforço não parece surgir em nenhumas outras frentes. Temos mais artistas “alternativos” do que “comerciais”, mais “adultos” do que “infantis” de qualidade. Por outro, quando escuto artistas a dizer que as editoras não arriscam, não sendo falso, por um lado não apresentaram esses projectos às editoras todas e por outro lado há sempre excepções que deitam por terra as generalizações. Escuso-me de indicar exemplos concretos, já que quem os conhece, preencherá essa lacuna, quem não os conhece, que os busque. Como disse numa conversa pessoal, e contra mim falo em me pronunciar sobre este assunto, encerrado que estou aqui num mero território doxológico: “É uma questão complexa, sem dúvida... Nem sei onde começar, faltam-me a sociologia e os dados reais.” As eternas pescadinhas de rabo na boca sobre a qual acrescentamos, arrotando, as nossas postas de bacalhau. Faltam estudos palpáveis e balizados e uma discussão pública profunda e descomprometida. Impossível? Vocês mo dirão.

Não quero com isto dizer que a diatribe de Menu encontra em mim um acérrimo seguidor – há aspectos que são por vezes discutíveis, mas fica o louvor ao abrir esse espaço -; e muito menos transformar essa diatribe numa outra pessoal e adaptada à “nossa” cena. O meu único inimigo é não pensarmos mais sobre a banda desenhada num espaço público, ou o que é público se reduza aos típicos feudos dos “bedéfilos”: coleccionismo, auto-ficção, enfeudamentos dos territórios nos quais se cultiva ou bebe, falta de cultura, mas pior, de inteligência própria. Saber tudo o que aconteceu na História dos X-Men não é o mesmo que aperceber-se dos valores sociais que eventualmente cada um dos seus títulos pode estar a discutir.

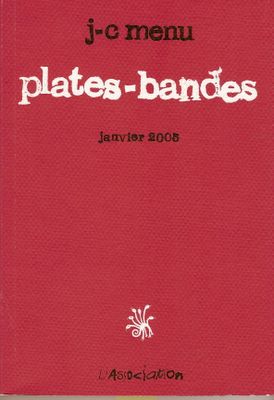

Plates-Bandes significa “canteiro”, por um lado, mas é também um jogo com “bandas (desenhadas) chãs”. Por cá, aplastam-se muitas vezes os poucos canteiros realmente floridos que vão surgindo, com tantas “desistências” pelo caminho... É nossa responsabilidade saber como os medrar, não enmerdar.

Sobre este assunto, escreveu Domingos Isabelinho (que me autorizou esta longa citação): "Portugal não tem um público leitor adulto para a banda desenhada de qualidade. Qualquer iniciativa editorial nesse sentido devia, por isso, ser subsidiada. Porque é que há cinema de autor em Portugal e quase não há banda desenhada de autor? O que se gasta num filme dava para editar dezenas de álbuns. É claro que a direita vem logo falar em subsídio-dependência e noutros mimos do género (como a invocação de que estamos em época de vacas magras). O problema é outro: a banda desenhada não tem prestígio; suponho que nem sequer toca um neurónio da ministra da cultura; não há lobbies [sic] a defendê-la, não existe socialmente. Não me consta que toda a actividade cultural subsidiada pelo Estado pare completamente porque estamos em crise. Para a banda desenhada vacas gordas ou magras é indiferente: não faz, pura e simplesmente, parte das preocupações políticas de ninguém; seja essa entidade de direita, de esquerda, ou do Ministério das Finanças. Perante isto não se pode levar muito a mal que os editores evitem o aventureirismo. Afinal, é o dinheiro deles que está em jogo. Auto-editar umas fotocópias até pode ser a solução. Admito que seja ignorância minha, mas não conheço quem aproveite a liberdade total que dá a feitura de um fanzine para realizar uma obra com tempo e calma, arrojada e de qualidade. Normalmente são pecadilhos de juventude aliados a uma suposta cultura irreverente "própria da idade". Nada que não se cure com o andar do tempo e com o aparecimento das responsabilidades próprias da vida adulta. Aos vinte e muitos, trinta e tantos anos dos "fanzineiros", a banda desenhada é já uma memória quase longínqua."

Mais um contributo à discussão, sem fim...

Esse livro me tirou o sono. Peguei o bonde andando nessa briga, mas o que ele diz sobre essa "arte do gueto" e toda a m. que ele joga no ventilador fazem pensar sobre todos os subgrupos dos que se dizem arte e não conversam entre si...

ResponderEliminarNão sei por aí, mas aqui no Brasil já tem muita gente produzindo, vendendo, e muita gente do mundo das artes ainda vê os quadrinhos como coisa de criança.

Em Portugal não é muito diferente, e quanto mais molecular mais brigas há. Ridículo. Não espero a organização de um exército sobre a mesma bandeira contra a ignorância em relação às bds/hqs, mas espero que, pelo menos aqui, se agucem balas.

ResponderEliminarAbraço,

pedro