Usamaru Furuya teve ou tem um percurso curioso. Tendo começado a sua carreira na revista Garo, famosa pela sua aproximação irreverente e mesmo formalmente experimental à mangá, lentamente se foi aproximando de estruturas mais clássicas. Começara por Palepoli (de que se pode encontrar uma selecção traduzida para inglês em Secret Comics Japan, da Viz), que quase parecem exercícios – apesar de serem sempre pranchas divididas em quatro vinhetas, invariavelmente – através dos quais Furuya foi fazendo uma sua pessoal e possível aprendizagem, quer dos limites plásticos das suas capacidades, quer de humores, géneros, visitações de temas, etc. Segue-se o divertidíssimo Short Cuts (2 vols., também na Viz para a ed. norte-americana), totalmente dedicado à desconstrução do fetichismo em torno das “ko-gal” (as liceais japonesas), aproveitando para reutilizar temas e técnicas, formalismos e misturas de géneros. (Mais)

Usamaru Furuya teve ou tem um percurso curioso. Tendo começado a sua carreira na revista Garo, famosa pela sua aproximação irreverente e mesmo formalmente experimental à mangá, lentamente se foi aproximando de estruturas mais clássicas. Começara por Palepoli (de que se pode encontrar uma selecção traduzida para inglês em Secret Comics Japan, da Viz), que quase parecem exercícios – apesar de serem sempre pranchas divididas em quatro vinhetas, invariavelmente – através dos quais Furuya foi fazendo uma sua pessoal e possível aprendizagem, quer dos limites plásticos das suas capacidades, quer de humores, géneros, visitações de temas, etc. Segue-se o divertidíssimo Short Cuts (2 vols., também na Viz para a ed. norte-americana), totalmente dedicado à desconstrução do fetichismo em torno das “ko-gal” (as liceais japonesas), aproveitando para reutilizar temas e técnicas, formalismos e misturas de géneros. (Mais) 24 de julho de 2005

La Musique de Marie 2. Usamaru Furuya (Casterman/Kodansha)

Usamaru Furuya teve ou tem um percurso curioso. Tendo começado a sua carreira na revista Garo, famosa pela sua aproximação irreverente e mesmo formalmente experimental à mangá, lentamente se foi aproximando de estruturas mais clássicas. Começara por Palepoli (de que se pode encontrar uma selecção traduzida para inglês em Secret Comics Japan, da Viz), que quase parecem exercícios – apesar de serem sempre pranchas divididas em quatro vinhetas, invariavelmente – através dos quais Furuya foi fazendo uma sua pessoal e possível aprendizagem, quer dos limites plásticos das suas capacidades, quer de humores, géneros, visitações de temas, etc. Segue-se o divertidíssimo Short Cuts (2 vols., também na Viz para a ed. norte-americana), totalmente dedicado à desconstrução do fetichismo em torno das “ko-gal” (as liceais japonesas), aproveitando para reutilizar temas e técnicas, formalismos e misturas de géneros. (Mais)

Usamaru Furuya teve ou tem um percurso curioso. Tendo começado a sua carreira na revista Garo, famosa pela sua aproximação irreverente e mesmo formalmente experimental à mangá, lentamente se foi aproximando de estruturas mais clássicas. Começara por Palepoli (de que se pode encontrar uma selecção traduzida para inglês em Secret Comics Japan, da Viz), que quase parecem exercícios – apesar de serem sempre pranchas divididas em quatro vinhetas, invariavelmente – através dos quais Furuya foi fazendo uma sua pessoal e possível aprendizagem, quer dos limites plásticos das suas capacidades, quer de humores, géneros, visitações de temas, etc. Segue-se o divertidíssimo Short Cuts (2 vols., também na Viz para a ed. norte-americana), totalmente dedicado à desconstrução do fetichismo em torno das “ko-gal” (as liceais japonesas), aproveitando para reutilizar temas e técnicas, formalismos e misturas de géneros. (Mais) Nouvelles de Litérature Japonaise. Ryoichi Ikegami (Tonkam)

Como que um Classics Illustrated (e ponho no mesmo saco todas as séries, e todos os autores que por lá passaram, mesmo os mais respeitados por outros trabalhos) ou uma dessas enfadonhas adaptações que se faz entre nós de quando em vez e empurradas para debaixo do nariz dos estudantes como “porta de acesso” à leitura dos textos primários, vi-me explorando estas Nouvelles de Littératue Japonaise, adaptadas à banda desenhada por Ryoichi Ikegami. É raro e difícil conseguir fazer uma adaptação que seja prazenteiramente legível/visível, e menos ainda conseguir fazer passar uma genuína expressão criativa mais pessoal. Todavia, não é inédito: entre nós, Filipe Abranches, Pedro Nora, Miguel Rocha lograram-no, O Castelo (de Kafka) de Olivier Deprez é um soberbo exemplo de “transformação criativa”, e mesmo Tezuka (com o seu Crime e Castigo, de Dostoievski) mostra outras formas de levar a recriação a patamares interessantes. São apenas alguns exemplos. No caso destas adaptações de Ryoichi Ikegami, estamos perante um, não “mau” nem “nulo”, mas um mais chão entendimento do que uma adaptação pode implicar.

O talento de Ryoichi Ikegami como desenhador é manifesto, e os que conhecem Crying Freeman (escrito por Kazuo Koike, o autor de Lone Wolf and Cub, apontado como uma referência incontornável da mangá, sobretudo de acção) e Sanctuary comprovar-lo-ão, mas é só na representação imitativa e realista que o faz. É deste estofo que normalmente surgem os autores que mais fãs agregam. Mas na verdade, os corpos têm pouco dinamismo e expressão. Nisto, faz-me recordar um outro autor overrated mais próximo da nossa praia, que é Manara. Isto é, são artistas capazes de fazer vinhetas que separadas do resto se podem alçar como “belos desenhos”, capazes de suscitar emoções para além das estéticas. Mas isso é uma direcção pobre do pensamento crítico em relação à banda desenhada. O “desenhar bem”, embora importante num modo de expressão fortemente visual, não é porém um (o) factor central para um bom autor de banda desenhada. Bem pelo contrário, por vezes essa arte “a mais” leva a banda desenhada “a menos”, quando surge desequilibrada face à débil composição de página, a uma planificação banal, a ritmo forçado, etc. As estratégias melodramáticas de Ikegami, os seus abusos de grandes planos dos rostos alterados, parecem um sublinhar a emoção que o leitor tem que entender com três ou quatro linhas de marcador fluorescente. Pouco grácil, demonstrando não recorrer a outras formas de o fazer. É desnecessário: com alguma subtileza e boa planificação teríamos entendido esse sinal, não é preciso hiperbolizar.

Mais, mostrar seios de mulher, cenas eróticas, poses de luxúria, que em nada ajudam à diegese em si, não é mais do que um ligeiramente corrigido panchira (v. glossário clubotaku.org, de novo), e parece uma estratégia à Bourgeon: quando nada se tem a desenhar relacionado com a acção em questão, acrescenta-se esse “prémio” aos leitores adolescentes. Isto para não entrarmos nessa discussão – válida, central mas complexa – da representação idealizada da beleza (quer feminina quer masculina) na mangá (que segue regras nem sempre distantes, ainda que diferentes, das que se seguem no ocidente).

A escolha dos autores é, se preferirem um termo quase neutralizado pelo seu abuso, clássica ou, se preferirem uma mais politizada leitura, segura. Isto é, são todos autores vetustos, respeitados, valores incontornáveis das Letras japonesas que, como é da tradição dessa parte da Ásia e diferentemente da Europa, prezava mais os relatos curtos, contos, do que o romance, epítome dos géneros literários a partir do século XIX entre nós (não obstante as excepções). Mas tendo em conta que estas adaptações foram criadas para uma revista de enorme circulação, estamos perante uma espécie de necessidade económico-cultural e, confirmando mais uma vez a ideia inicial, não propriamente face um gesto pessoal.

Blue. Kiriko Nananan (Casterman/Kodansha)

Já se compararam as mangás de Kiriko Nananan com breves storyboards, não só devido à sua característica gráfica de representar personagens nas vinhetas sem mais informação visual, como também pelos seus diálogos esparsos, vulgares, contemporâneos, realistas (de que as traduções francesa e inglesa parecem dar boa figura).

Blue é uma série de 10 capítulos que contam a história de um amor adolescente entre duas adolescentes. Não se trata de memórias, mas de algo que nos é contado num ligeiro desfasamento em relação ao presente da acção. Essa leveza é da maior importância. Se bem que o amor é entre duas raparigas, nada sabemos do que se terá passado depois, e também não se explora uma qualquer dimensão sociológica. Importa apenas que essa atracção existiu, foi sentida de modo diferente pelas duas raparigas, Kayako e Masami, e que foi sempre acompanhado por um teor elegíaco, mesmo quando respirava.

É essa leveza que é transmitida por toda a estratégia gráfica. A indistinção entre as personagens, sobretudo as protagonistas, parece ser propositado, claro, e não uma mera “falta de construção”, ou um certo estilo “à mangá” a que nos pudéssemos ter (mal-)habituado. Por outro lado, se existe a ideia feita de que o amor opera sobre pessoas que possuem já características em comum e que, no seu exercício e influência, essas mesmas pessoas “se vão tornando cada vez mais parecidas uma com a outra”, aqui essa ideia é elevada à operatividade gráfica máxima, quase como uma hipérbole.

Bastará folhear outras histórias de Nananan (uma publicada em Sake Jock, pela Fantagraphics, e duas pela Viz em Secret Comics Japan) para notar que essa estratégia de simplificar os desenhos das pessoas não se repete sempre (outras particularidades – a esquematização das personagens, a ausência de detalhes cenográficos, os brancos, um texto flutuante e narração extradiegética ou monólogos interiores – sim). Os desenhos de Kiriko Nananan parecem ter ganho um maior controlo dos contornos e dessa estilização gráfica quase industrial, em relação a trabalhos anteriores, como Heartless Bitch (na SCJ). Já antes falei desse possível estilo “industrializado”, ainda que com um ímpeto mais fraco e frutos menos conseguidos, em relação ao Fujisan de Akira Sasô.

Os usos dos grandes espaços ou vinhetas em branco, a ausência de detalhes – radicais, por vezes, apenas com as personagens vogando na vinheta – também não são do mesmo teor que, por exemplo, os já citados exemplos de Frederik Peeters ou o ambiente etéreo de Fazenda/Nora nas histórias de Cotrim. Se por um lado, podem instigar-nos a um centrar das atenções às personagens implicadas, como que esbatendo as circunstâncias em que se movem, elevando tudo o que é visível a um simbolismo generalizado, por outro poderá decorrer de um honesto interesse pelo essencialmente humano: as emoções, as ligações momentâneas que todos fazemos no dia-a-dia, mas de forma entregue, nunca falsa. Não é acreditar que o amor dure para sempre, mas simplesmente amar para sempre enquanto o amor durar, para lembrar Vinicius de Moraes. O contraste mais marcante permitido põe esse estilo é precisamente a utilização de personagens e décors tão planos e reduzidos a um mínimo de expressividade gráfica para explorar pequenos tormentos emocionais que se desenrolam no interior, sem porém entrar em grandes lances dramáticos. Não se trata nem de uma novela erótica, nem de uma soap opera. Sinais simples, como a minúscula lágrima nos olhos de Kirishima na pg. 49, bastarão para nos convencer de qual o tema retratado. A um primeiro olhar, poder-nos-ão surgir essas criaturas femininas tão impávidas e superiores à emoção humana como as que Furuya Usumaru havia explorado ironicamente em Short Cuts (Viz): as “kogal”. Ou mesmo como qualquer dessas personagens de bd ou merchandising derivado de Hello Kitty e simplesmente com o intuito de um certo fetichismo das raparigas japonesas. Se bem que todas as personagens pareçam belas demais para serem realistas, Nananan brinca com essa aproximação, como já havia feito noutros trabalhos. Porém, sendo esta uma obra de maior fôlego, torna-se a sua exploração das emoções femininas bem mais narrativa do que impressionista. Quer dizer, parece precisamente essa direcção de “criaturas distantes e frias” que o estilo gráfico de Kiriko Nananan parece apontar, para depois nos desviar dele radicalmente pela exploração contínua dos enganos amorosos das duas raparigas.

Tendo começado na (como não?) Garo, faria parte do currículo da autora explorar um domínio relativamente recente na mangá, que não se coaduna com explorações chãs das relações humanas, mas parece vertido à representação de verdadeiras e acabadas personalidades.

22 de julho de 2005

Terre de Rêves. Jiro Taniguchi (Casterman)

Pertencente à fase de trabalho a solo de Taniguchi – como quase todos os volumes desta colecção em particular – é natural que testemunhemos a lenta metamorfose de um autor que começara de forma mais convencional (Le Sommet des Dieux, Le Chien Blanco) para atingir o patamar de uma mangá mais pessoal. Se bem que toda a sua participação seja ficcional, ela será mais propriamente semiautobiográfica, já que parte das suas experiências pessoais, ou melhor, cai nessa categoria a que se dá o nome de “auto-ficção”.

Os primeiros 4 episódios desta recolha volita em torno de um período de tempo da vida de um casal trintão, que vive nos subúrbios de Tóquio (a escolha deste cenário permite a Taniguchi parecer revisitar essa poeticidade do subúrbio japonês, flores entre detritos e oportunidades de surpresa únicas, como nos filmes de Ozu, comparável também em termos de ritmo, apesar das linguagens diferentes – falo dos planos esvaziados de personagens mas não de menor intensidade), e a sua relação com três criaturas: o velho cão que morre, a nova gata, a sobrinha. E são os que revelam essa faceta cada vez mais pessoal do autor, cujo ápice, a meu ver e do que conheço, foi Le Journal de Mon Pére, apesar das adaptações das estórias de Utsumi Ryuichiro em L’Orme du Caucase esteja também próximo disso.

O último episódio não deveria sequer ser chamado de “episódio” nem de “capítulo”, já que não tem qualquer relação com os anteriores: é antes uma história separada, balizada pelo fantástico e é impossível não pensar em Le Sommet des Dieux (baseado num romance), já que também a protagoniza um alpinista em busca da sua ambição. Mas uma vez que desvia toda a atenção para um certo laivo de “grandes desafios, grandes recompensas”, escapa-se do tom humano que tanto o elevaram – longe irão os tempos em que se espera que repita a fórmula de Hotel Harbour View (com Natsuo Sekikawa, com quem não só criara uma série de hardboiled mangá como também a adaptação do clássico de literatura japonesa Botchan), na qual se juntavam a intriga de novelas de yakuza, amores ainda em chaga e um lento ritmo próprio da introspecção, mas que O Homem que Caminha (que se prepara para ser editado entre nós, nesta colecção aqui) preparou melhor e nos abriu os olhos.

Na feliz, ou talvez não, expressão de Fréderic Boilet, Taniguchi é um dos percursores da nouvelle manga. Terre de Rêves é, assim, mais um dos blocos que constroem essa imagem de uma mangá que nada deve às formas de rápido e inócuo entretenimento a que a maior parte das publicações se entrega.

Ayako (3 vols.). Osamu Tezuka (Delcourt)

Por instância de um leitor e confrade bd-bloguista destes (nem sempre) pequenos textos, a minha leitura de Tezuka desviou-se para um outro título disponível em francês, Ayako.

Esta é a saga de uma família que acompanha as desditas – poucas felicidades atravessam a vida de todos os seus membros – que advêm a todos os personagens, desde o filho que retorna como prisioneiro da II Guerra Mundial, ao seu velho pai, proprietário rural ainda de laivos feudais, até à sua mais nova irmã, que acabará por ser o inocente bode expiatório de todos os pecados, culpa e bílis dos restantes familiares. E como todo o bode expiatório, acaba por se manchar a si mesma com esse pecado. Enclausurada numa cave onde terá que habitar separada do resto do mundo, sem que tenha sido como uma escolha consciente à Diógenes, toda a sua aprendizagem passará ao largo do cinismo e hipocrisia humanas, e acaba por sofrer duplamente: primeiro, por não os experimentar, secundariamente, por não ter defesas contras os mesmos sentimentos.

Ayako não é propriamente a testemunha de todos os eventos mostrados na narrativa, por isso não se trata sequer de um “olhar o Japão através dos olhos de Ayako”. Este é um retrato de um Japão dolorosamente saindo da derrota, da derrocada dos seus valores supostamente eternos, dos seus princípios estreitos de viver como acima do resto do mundo, para uma crueldade que se fez sentir na carne dos seus filhos. A acção começa em 1949 e terminará – através de vários saltos desiguais mas necessários – em 1972.

Publicado serialmente entre 1972 e 73, Ayako parece ser uma dessas obras do crescente interesse de Tezuka por temas mais adultos, a par e passo com Phoenix e Buddha, mais ou menos contemporâneos. Poder-se-á dizer que esta é uma ficção historiográfica, que tanto foca acontecimentos reais como ficcionais, como outros que parecem seguir à letra o preceito famoso de Eça de Queiroz, “Sob a nudez forte da verdade, o manto diáfano da fantasia”: mudam-se nomes de pessoas, de companhias, mas as pistas das suas relações com o real são apresentadas abertamente. O facto mais premente dessa apropriação foi a morte do presidente da companhia dos caminhos-de-ferro, o Sr. Shimoyama, em 1949, cujas circunstâncias jamais seriam resolvidas.

No entanto, esta não é uma obra que me tenha satisfeito como as anteriores citadas, mesmo tendo em conta que a sua satisfação não está relacionada com o seu género (pois Unico é infantil, e Atom juvenil, mas justos nos seus territórios respectivos). Por um lado, sinto alguma desproporção nas várias intervenções de um narrador extradiegético, que avança mesmo explicações ou notas relativas à realidade externa ao enredo, e o restante ritmo da obra, apresentado sob a forma de pequenos capítulos, nem sempre correspondentes a uma mesma divisão cronológica. O contraste é maior mesmo na forma como surge – uma mancha numa letragem mecânica em vinhetas esparsas – ou se cotejadas ao único momento em que Jiro Tengé ocupa essa função, na primeira refeição em família (vol. 1, pgs. 28-29).

Mesmo em comparação com Barbara, também editada na mesma colecção, os desenhos, os cenários, a mise-en-page de Ayako parece-me ser mais fruto de trabalho de estúdio que de verve criativa. Em primeiro lugar, os desenhos que parecem ser ilustrações de notícias ou desenhos industriais, sempre que se citam acontecimentos não centrais ao enredo (p. ex., a segunda vinheta da pg. 72, vol. 1, ou a cena de batalha entre os yakuza na pg. 137, vol. 3); mesmo no tratamento dramático pretendido com o rosto de Jiro na pg. 121, vol. 1, surge menos como um contraste operativo do que uma infeliz mistura de estilos. Muitos dos cenários, inclusive paisagens, edifícios ou viaturas, parecem ser decalques de um qualquer catálogo de figuras pré-fabricadas e prontas a usar. Não digo que Tezuka jamais tenha recorrido às mesmas técnicas e ajudas noutras obras, mas há neste título uma mais débil dissimulação ou integração.

Não que não surjam planos e estratégias formais relativamente surpreendentes. Não nos esqueçamos que Tezuka, não obstante trabalhar para um grande público, não abdicava de experimentar novas técnicas no que diz respeito à mangá. Vejam-se, por exemplo, a primeira vinheta da pg. 82 do primeiro volume, em que vemos as duas linhas (paralelas) do comboio e os círculos formados pela chuva num plongée a partir de um ápice em relação ao solo, mas os traços da mesma chuva e Jiro numa perspectiva diferente, formando assim uma composição inusitada (e que se repetirá aqui e ali). Ou a literalmente cena teatral em que apenas as personagens mudam e se confrontam, entram e saem, num cenário imóvel, entre as páginas 113 e 124 do vol. 3 (estratégia que não será minimamente reutilizada e por isso destoa com as restantes estratégias).

As personagens são, no entanto, bem construídas, obedecendo cada uma à sua própria moralidade estabelecida, que se desgasta pela convivência nefasta de uns com os outros. Também é interessante notar o progressivo envelhecimento de cada uma das personagens, numa espécie de gesto virtuoso do autor. Apesar dos sucessivos crimes e hediondas transgressões retratadas, que parecem não ter somente fim como apenas uma possível escalada, o livro termina com a moral restabelecida e a nota de que a invisibilidade de Ayako só poderá significar felicidade para a mesma. A edição francesa possui ainda uma espécie de notas epilogais que não são desprovidas de interesse (vols. 1 e 3).

Lupus (3 vols.). Frederik Peeters (Atrabilis)

Não acredito que Peeters alguma vez se venha a destacar sobremaneira para além do círculo em que já opera. Este é um autor que não pugna por uma procura de uma linguagem própria que o sustente como grande autor, para além das idiossincrasias e singularidades que nos são de direito, à partida, enquanto seres humanos e depois enquanto autores (se o formos). Das suas obras anteriores, talvez a mais pessoal, Pillules Blues (agora com tradução portuguesa), seja a que deixa maiores ecos após a leitura. Esse é um livro de formato grosso, que acompanhava a relação de um jovem autor de banda desenhada e a sua nova namorada, que descobre ser seropositiva. A proximidade com a vida é por demais sentida, e já aqui comentei as minhas posições sobre essa mistura, com a leitura de uma outra obra. Pillules Blues deixava saudades por alguns “mecanismos de defesa” em relação a um pretenso realismo, através de inusitadas estratégias: numa cena, um médico diz que uma certa situação seria tão inesperada como um rinoceronte surgir ali, e o autor não é de sarilhos, postando um rinoceronte entre os protagonistas. Não é um suposto “surrealismo” à la Buzelli ou Clowes ou Fred, é simplesmente um desvio ao registo até ali tido. Outras obras, publicadas sobretudo em pequenas editoras independentes europeias (L’Association, Drozophile, L’Atrabile, etc.), tanto incidiam em temas mais pessoalmente melancólicos (Onamatopées, Friture), como em exercícios de estilo (Constellation). O seu desenho parece-me ter fluido de reminiscências estilística e histriónicas, à Nicolas de Crécy, hoje parecendo antes inscrever-se nessa linha de contornos fáceis e legíveis, mesmo assim com características próprias, às quais podemos acrescentar Craig Thompson, talvez Josh Neufeld e um certo James Sturm inicial. Mas Peeters é ainda mais livre nos seus contornos.

Lupus pode, em superficialíssima visão, ser visto como uma série de ficção científica. Mas ao passo que autores americanos como Warren Ellis, por exemplo, ainda insistem em óperas onde o destino do universo se joga nas mãos de um par antagonista, e outros nos mais esticados devaneios tecnológicos ou suposições de civilizações extraterrestres, Peeters resolve ir por uma rota contrária: mostrar que a merda de vida de um gajo qualquer continua a ser uma vida de merda, aqui e agora ou no futuro e no espaço...

Nunca percebemos muito bem quem Lupus é ou foi, já que não se trata aqui de uma biografia, e parece que ele próprio também nunca percebe como é que as coisas que lhe acontecem acontecem dessa forma... Isso não obsta a que, esparsamente e depois mais amiudadamente, se comecem a tecer compreensões sobre a sua infância, a relação com o pai, a ligação com o seu amigo... Somos testemunhas implicadas na vida de um gajo “normal” a quem a vida não lhe parecia reservar grandes surpresas, mas eis que a fórmula de sempre vem desarrumar a loja: o “rabo de saias” problemático. A partir daí, as peripécias são muitas, e Peeters centra-se mais no que se passa no interior de Lupus, do que em excursos desnecessários ou grandes explicações da civilização em que se movem. Porém, uma ou duas imagens e uma frase bem colocada são o suficiente para irmos construindo o tipo de sociedade que esta série habita. Também vão surgindo ilustrações da fauna, flora ou ambiente dos territórios visitados; ilustrações, no sentido etimológico da palavra, tornando esses espaços e objectos mais claros, se bem que não explícitos e integrados num sistema fechado e estudado. Ou seja, tudo se vai construindo sem algazarra.

Chegados ao terceiro volume, há uma espécie de exílio, literal, em que o casal fugitivo se encerra numa estação de férias, e figurativo, em que Lupus se retira para os seus espaços mais íntimos da memória. Lupus sente que todos fogem de si (o pai, mais sentidamente), e esta nova fuga que lhe é imposta parece, a um só tempo, obrigá-lo e a permitir-lhe “recobrir os passos da minha infância”, como diz a determinado momento.

E como a memória é uma linguagem que aparentemente nada diz de novo, o silêncio é a sua língua favorita. E essa é uma das outras características que mais sobressai neste autor, e que se torna uma mais-valia em Peeters: a gestão das vinhetas sem texto escrito, num álbum relativamente prosaico e sem grandes rasgos de experimentalismo. Falo de um uso dessas vinhetas não como busca de poeticidade (à la Comes) nem como mero exercício de estilo, mas simplesmente uma gerência equilibrada dos ritmos possíveis com uma narrativa regular. Por exemplo, um autor mais mainstream como Mignola utiliza-as como ponto decorativo ou mesmo pontuação no resto da acção, mas Peeters é capaz de as tornar significativas por elas mesmo, plenas de sentido. Abrindo e fechando assim cada livro-capítulo, e espalhando-as em momentos-chave da personagem, torna a “respiração” de toda a saga mais próxima de uma leitura fluida e aprazível.

Nota: é o futuro quarto volume que encerrará esta série.

Christophe Blain. Isaac, Le Pirate 5. Jacques (Poisson Pilote).

(este verbete é escrito sob o signo das férias e do pouco tempo)

Tendo já antes falado aqui desta série, não me adiantarei muito na sua discussão. Uma das expressões inglesas mais interessantes no campo da sua aplicabilidade é um derivado da teoria narratológica: "the plot thickens". Literalmente significando o enredo engrossa, podemos observá-lo como definindo o mesmo que acontece a uma massa na confecção de um bolo: começando a ganhar consistência, faz com que diminua a velocidade de o bater, mas é sinal de que está ganhando o que lhe é necessário para ficar bem cozido e gostoso.

Pois bem, é o que sucede neste 5º álbum. Em termos actanciais, pouco ou quase nada se acrescenta, e nada mesmo se resolve. É talvez o episódio que reúne mais peripécias, mas isso não significa que seja o que traz maior desenvoltura na resolução de toda a trama: simplesmente (ou antes pelo contrário) entretece-a mais.

A crise criativa do próprio Isaac, que apenas aos poucos se vai desligando e se une a outros interesses (económicos e de poder) para poder ganhar novo ímpeto, pode ser assim aqui explanada neste álbum menos "tópico" na articulação da série, mas isso não implica que seja menos reflexivo nem menos importante.

12 de julho de 2005

O Escapista/The Escapist. Tim Morris/T.M. (Campo das Letras)

Não tem absolutamente nada a ver, mas é curioso que este título coincida com uma nova série de super-heróis, baseada num romance de Michael Chabon que teve algum sucesso entre os fãs desse género de banda desenhada, que as mais das vezes, e nesse caso a que me refiro abertamente, não são mais do que repetidas fórmulas inanes e inócuas. O Escapista de "Tim Morris", por outro lado, é daqueles pequenos objectos que se reveste com uma patina de forças que o fazem escorregar das possibilidades de generalizar. Um homem, com uma vida, um trabalho e relações que ao autor pouco importa detalhar, escapa do mundo plano em que vive sempre que lhe é permitido, usualmente fugas despoletadas por palavras dos outros. Essas fugas mostram-se sob a forma de objectos estranhos, que fundem aspectos ou dúplices ou que misturam o objectual e inanimado ao orgânico e vivo (como em Dirty Mind).

Estes são os dois últimos livros e avatares de T.M. (que já editara na Assírio & Alvim e Bedeteca, por exemplo; e se não revelo o nome é porque quem o conhece sabe, quem não sabe não precisa de saber). Digo "avatares" e não "heterónimos", o que seria uma facilidade a resvalar pelo tolo, porque T. M. não procura ser um Outro, alterando os estilos drasticamente ou mesmo a linguagem empregue de livro para livro. Existem diferenças, claro; existem semelhanças, claro. Nada de mais. Digo avatares, porque T.M. experimenta-se, procurar apalpar o terreno que vai ocupando aos poucos. Não parece avançar sem medos e com uma segurança de soberba, apesar do seu currículo como ilustrador e já como autor de banda desenhada, se bem que uma bd que vive sempre no limiar de o ser. Provavelmente sem o desejo sequer de o ser. É um trabalho que parece querer valer-se por si próprio, e não como subordinado a categorias, géneros, expectativas de estilo, etc., não obstante lançar pontos de contacto numa série de outros territórios pela sua própria existência.

É um livro que se escapa, como disse, e nos escapa à leitura. E assim, a todo o gesto de o prender à Terra. Tal como o protagonista se parece demorar desnecessariamente em busca de um livro qualquer no interior de uma divisão escura, perguntamo-nos porque se demorará este livro a responder-nos e a aviar-nos o pedido, para entender, para júbilo da nossa inteligência, que esse último desejo jamais será cumprido.

Mente Perversa/Dirty Mind. Tim Morris/T.M. (Campo das Letras)

Sendo este volume o quarto volume desta colecção da Campo das Letras, leio-o como "a seguir" a O Escapista. (leiam-no primeiro, por favor).

Este não segue sequer uma ténue linha narrativa, mas organiza-se em cinco "capítulos", que mais serão entendidas como "séries" (temáticas, técnicas, de uma ideia, etc.). É quase como se de um catálogo se tratasse (na verdade, recorda-me o livro sobre os Chindogu, o termo japonês para objectos de design ridículo e sem verdadeiro uso prático, publicado pela W. W. Norton & Company).

Esta falsa não-organização faz-me associar este livro não propriamente a uma linha de criação do género da banda desenhada, mas a criadores que procuraram, dentro da sua área artística, tocar ao de leve num fora dessa mesma área. Em primeiro lugar, por razões que serão óbvias para quem o conhece - desculpem lá o fechamento a uma elite -, lembra-me Martin Vaughn-James, sobretudo todos aqueles detalhes nos seus livros que colocam os objectos como personagens viventes, como instigadores da acção, como vestígios de um certo nível de existência dos supostos protagonistas de cada livro. Um autor que trabalha nos verdadeiros limites da banda desenhada (e que leva aos puritanos negá-los como tal).

Os objectos propriamente ditos, dedicados aos "políticos" e "consumidores compulsivos" parecem-se como que uma versão em ilustração textuada dos Poemas com Endereço de Alexandre O'Neill, o qual tem um livro (prosa) cujo título é Uma Coisa em Forma de Assim, remetendo do seu universo literário mais uma vez para as potencialidades gráficas que o autor explora aqui. Seguramente que todos conhecerão a ideia das "figuras impossíveis" (cujos cultores maiores se apontam sempre como sendo Piranesi e Escher), e T.M. coloca uns novos aqui nas páginas do seu livro, mas confirmando o baldada que é essa expressão, umas vez que essas figuras e esses objectos existem mesmo, no papel. Não são impossíveis, são reais na existência desse livro.

Finalmente, a série "aparências" parece ser devedora - e se não o é, os pontos de toque são assombrosos - de uma série de pinturas do final dos anos 90 de Eduardo Batarda (pintor que editara num momento da sua vida uma obra de banda desenhada experimental-artística, O Peregrino Blindado/The Blind Penguin, que também parece aqui ecoar-se no duplo uso do português e inglês) intituladas Hispania Romana, em que se mostravam cenas obscenas aparentemente emergindo de um vórtice de linhas e sombras e curvas.

Se o trago à cena neste espaço, não o nego fazê-lo de certa forma por arrastamento do livro anterior, mas isso não me impede de o ler enquanto texto a par da linguagem da bd, que dela sai e a ela retorna as suas linhas de força. Ou será a minha própria mente perversa imiscuindo-se nessas leituras e interpretações?

O único senão é a tradução ser demasiado literal. Ou não?

7 de julho de 2005

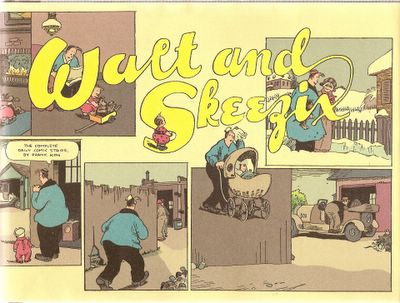

Walt and Skeezix. Frank King (Drawn & Quarterly)

Em alguns parâmetros, poderia repetir algumas das palavras que usei sobre a edição completa de Peanuts, de Schulz, para estoutra programada edição integral. Por razões como não ter sido nunca compilada e apenas surgir de vez em quando como referência em livros de verdadeiros historiadores da banda desenhada, mas nem sempre da maior acessibilidade (teórica e monetária), Gasoline Alley, uma série iniciada em 1919 por Frank King e ainda hoje continuada pelos seus seguidores, não é famosa hoje como, por exemplo, Hogan’s Alley (ou Yellow Kid, de Outcault), Little Nemo in Slumberland (de McKay), Krazy Kat (de Herriman), ou Peanuts. (Mais)

Ice Haven. Daniel Clowes (Pantheon books)

Através de vários registos, acompanhamos a vida de uma mão-cheia de personagens díspares de uma pequena cidade norte-americana. Vários registos, porque não estamos perante um livro organizado linearmente, mas através de diversos episódios, cada um num estilo diverso. Mesmo um autor mais mainstream como Alan Moore já havia brincado com a uma certa profusão de registos e de pastiches de bds existentes para contar uma única história. Talvez as primeiras raízes possam ser encontradas nos experimentalismos pontuais de Watchmen (DC), como a bd dos piratas, os textos integrados, etc., depois mais estruturalmente, sobretudo em Supreme (Wildstorm)... Ware é também um cultor deste registo múltiplo. Clowes já em anteriores livros seguia esta compartimentação em pequenos episódios, quer em Like a Velvet Glove Cast in Iron quer em Ghost World, mas aqui assume-se cada episódio com uma linguagem absolutamente diferente da anterior: um episódio é narrado pelo protagonista, com recursos a flahsbacks, outro é apresentado como uma recriação de um livro fictício, outro como gags clássicos de jornais, outros como diegese linear, passando por vários registos de impressão, etc. Há momentos em que essa alteração de estilo interno é feita mesmo no interior de um episódio, como em David Goldberg is Alive, em que os habitantes de Ice Haven aparecem em versões “abonecadas” (p. 75 desta edição), lembrando a estratégia japonesa chamada de chibi (vejam o glossário do club otaku).

Clowes utiliza esta compartimentação para evidenciar aspectos de cada personagem cujo único ponto de relação em comum com as restantes é o espaço da cidade em que se deslocam e vivem, ou melhor, tentam sobreviver. Mas sobrevivência em relação a quê? À vida de merda de sempre... Ou se quisermos ser um pouco menos brutos e mais patéticos, citemos a “insustentável leveza do ser”, ou “a necessidade de consolo é impossível de satisfazer”, ou, enfim, “a vida de todos os dias cansa”. O drama em torno do desaparecimento da criança é mais uma justificação (cá está, McGuffins...) para Clowes se poder dilatar sobre os chãos sentimentos da humanidade do que como nó organizativo de uma estória coesa.

Quase todos os detalhes da vida de cada personagem imbricam com os de uma outra, por vezes directa por outras obliquamente. O mesmo sucede com frases, pensamentos, farrapos quaisquer que significarão algo mais marcante num outro contexto. Sem dúvida nenhuma que o conceito de “tessitura” assume aqui uma importância central, em Ice Haven – mais que noutras “novelas” de Clowes, como David Boring ou Like a Velvet...

Se bem que de um modo mais diluído, e menos intensivo do que Spiegelman em SNT, Clowes também recorre à nossa memória de uma história da cultura popular, sobretudo dos comics – linha, seja como for, recorrente da sua obra, para trazer mais uma dimensão de leitura a toda a diegese.

Nota: este livro é um “repackaging” da sua revista irregular Eightball no. 22, publicada pela Fantagraphics em 2001. As únicas diferenças são o formato (cada página da revista passa a duas no livro), dois a três episódios extra no livro, e um ligeiro rearranjo da última parte, com um crítico falando do próprio livro... Haveria aqui algo a debater em relação a esta personagem que Clowes usa para brincar com os críticos, “as moscas nos rabos dos cavalos”, desde a auto-consciência do autor em relação ao seu próprio trabalho, até aos erros de interpretação que misturam os factos da vida de um autor com sua a arte, até à auto-publicidade, auto-censura, estado das coisas nos E.U.A. em relação à crítica e recepção da banda desenhada, etc. Mas fiquemos por aqui, que já sinto a cauda do autor a enxotar-me.

The R. Crumb Handbook. Robert Crumb e Peter Poplaski (MQ Publications)

Apesar de escrito em parceria com Peter Poplaski - que já tanto trabalhou na bd underground como na mainstream, foi o desenhador oficial do caso judicial entre Todd McFarlane e Neil Gaiman, a propósito do Miracleman, e hoje é pintor (e imitador de Zorros!) -, este é um livro sobretudo na primeira pessoa, com Crumb a dispensar-nos mais umas vistas para a sua biografia completa, a sua psique e o seu trabalho. Com pouco menos que 450 páginas, este livro pretende, depois de tantas outras publicações, do documentário de Zwigoff, e até mesmo das confissões espalhadas pelos trabalhos do autor, ser uma espécie de tijolo definitivo do retrato de Crumb.

Todas as facetas – vejam a bd das páginas 186-187 – do artista são aqui exploradas: a de autor de uma das mais marcantes criações de banda desenhada, cujo rasto de influência foi incontestável, para bem ou para mal, a de criador de personagens/imagens que, malgré lui, acabaram por ganhar autonomia, assumir novos significados e escapar aos propósitos originais (Fritz the Cat, Keep on Truckin’, são os exemplos mais óbvios), ou de outras que assumem quase o papel de mitos (Mr. Natural, Flakey Foont, Devil Girl, Yeti, Whiteman, Mode O’Day – os anos 80, que irritantes! – Angelfood McSpade, e outros...). Exploram-se aqui as ligações familiares e as artes de cada membro – não só os seus irmãos, como depois da sua mulher actual e a filha deles, Sophie. Explora-se toda a sua infância, desde a educação e subsequente libertação da mesma, reproduzindo-se as bandas desenhadas preferidas (da infância) de Crumb, assim como outros elementos da cultura popular do seu tempo, na tentativa de desvelar possíveis “fontes”, quer criativas quer sexuais, uma outra obsessão largamente explorada no livro, sejam elas as mais que confessadas e explícitas às menos imaginadas. Exploram-se todas as consequências do seu trabalho na sua vida, passando pela “carreira cinematográfica”, os objectos de arte derivados das bandas desenhadas, as exposições “sérias” em locais “respeitados” – repetem-se as palavras do crítico Robert Hughes no filme de Zwigoff, de Crumb ser o “Brueghel da segunda metade do século XX”... enfim, exploram-se todos os cantos.

O livro segue uma estrutura muito livre, passando da organização temático-cronológica dos textos para a inclusão de reproduções de trabalhos, inúmeros trabalhos nos mais diversos estilos, que mostram ser Crumb um desenhador exímio, mesmo virtuoso: desde as bds misóginas às revolucionárias, às “drogadas” e místicas às blues-biográficas e autobiográficas, a pequenas pérolas como os fanzines criados com ou sem o irmão Charles (Foo, Note), talvez mesmo alguns inéditos. Pelo menos, eu nunca tinha visto em livro (só em poster) uma versão colorida de A Short History of America.

Para além disso, intercalam-se testemunhos de amigos, colegas, mentores (Barks, Kurtzman), familiares, ou de outras fontes que ganham mais uma dimensão pela aproximação a Crumb (Rod Serling, Jung). A cereja no topo do bolo é um CD, R. Crumb’s Music Sampler, “contendo selecções gravadas pelos vários conjuntos com quem R. Crumb se tem divertido a tocar na sua longa mas mal-enjorcada carreira musical, de 1972 a 2003”; com 20 faixas, todas agarradas a uma certa veia folk dos Estados Unidos ou de França. Uma banda sonora perfeita por este (curto!) passeio pela incrível e magnífica carreira de mais de 40 anos de Robert Crumb.

Super Fuckers. James Kochalka (Top Shelf)

Há um livro intitulado How to Read Superheros and Why, de Geoff Lock (Continuum: 2002), que não é mais do que uma tentativa (pouco convincente, por linear demais, por mergulhar em demasia num apoio aos psicologismos freudianos e, gasp!, de Joseph Campbell) de aplicar as teorias de influência literária de Harold Bloom (a trilogia A Map of Misreading, Agon, e The Anxiety of Influence, somente este último disponível numa tradução portuguesa, na Cortovia.....) na produção contemporânea norte-americana de banda desenhada de super-heróis (Frank Miller, Alan Moore, Neil Gaiman, Grant Morrison, Mark Millar, Warren Ellis e afins, etc; olha, afinal a maior parte são ingleses).

Seja como for, é de facto possível ver-se uma clara estrutura em árvore, com ramificações mais ou menos organizadas e que mais não farão do que “seguir linhas” (já o dissera no texto sobre Marko Turunen). Ora, Kochaka pare ter agarrado precisamente num ramo específico de exploração de super-heróis da Marvel, que passou pelo arco Poptopia dos X-Men, de Mark Millar et al. (editado cá pela Devir), pelos The Ultimates, mas sobretudo a série X-Statix, de Peter Milligan e Mike Allred, sobre um grupo que é mais uma protrusão dos X-Men e que apenas se preocupam com contratos cinematográficos, relações fugazes para publicidade, royalties, etc. Imaginem X-Mtv-men.

A pequena torcidinha de Kochalka é colocar à nossa disposição um grupo de super-heróis que recordaria a Legião dos Super-Heróis do século XXX, mas panadinho nos interesses mais mordazes do autor: drogas químicas que metem o Prozac à esquina, criaturas simplesmente abjectas do ponto de vista físico (e até moral?), adolescentes idiotas e egoístas, Playstation XXX, o pior da cultura rosa-choque pop. Enfim: um olhar macaqueante do mais abstruso mundo do entretenimento norte-americano (e não só).

O desenho de Kochalka mantém-se na sua maior simplicidade de linhas, apesar de aqui estar mais dinâmico do que o costume (em relação às suas séries “de acção”, como Monkey vs. Robot, p. ex.), as soberbas e vivas cores garantirem uma maior plasticidade às personagens que parece terem sido pensadas sob os efeitos de metanfetaminas, tudo ajudado por um design livre, que ocupa todos os espaços possíveis, com páginas acetinadas.

No geral, tudo neste primeiro livro – pois a editora diz ser uma série - é como se fossem camadas de açúcar sobrepostas, para esconder as cáries que Kochalka parece querer detectar neste tipo de cultura, mas ainda assim divertir-se com isso. Afinal de contas, isto só pode ser um exercício de irritação e ironia em relação aos super-heróis da parte do autor de livros tão díspares mas tão delicodoces como Peanutbutter & Jeremy, tão dramaticamente quotidianos como Quit your Job ou pundonoroso como Perfect Planet.

4 de julho de 2005

Flipbooks... Jenni Rope + Kati Rapia (Napa Books)

A Finlândia foi o país convidado do Salão Lisboa de BD e Ilustração. Um dos núcleos convidados foi o das edições Napa Books, que conta com alguns autores já meio-reconhecidos na Europa e até além dela, como Jenni Rope e Terhi Ekebom. De entre os vários livros que ainda estão disponíveis por eles (ver loja em www.napabooks.com), destaco estes três flipbooks, dois da série de dias da semana de Rope, e um outro da recém-mamã Kati Rapia. Perguntar-me-ão, mas isso é bd? Respondo-vos, categoricamente e sem dúvidas absolutamente nenhumas que... não sei. Estará antes a meio-caminho entre a bd e os desenhos animados? Também não estou seguro. O que me interessa é que são sempre exercícios interessantes das possibilidades da sequência de imagens em papel, e estes três livros em particular são-no mais que os mais banais dos flipbooks. Especialmente Friday, que faz parte de uns tantos outros trabalhos de Rope com pequenos cilindrozinhos de plástico coloridos para fazer corpos que insuflam e rodopiam e esvaziam e dilatam e disparatam, com “riscos” à mistura, perfazendo assim pequenas estrelas que pulsam e se dissipam como um rápido bocejo (nunca mais de dez segundos antes de quebrar a fliptividade dos livrinhos).

Buddha. Osamu Tezuka (Vertical)

Não existem Evangelhos propriamente ditos de Buda, isto é, uma única tradição de escritos que fosse adoptada por um poder eclesiástico central pelos quais todos os outros se pautassem. Existem escritos, seja como for, e versões, misturando factos históricos a mitos anciãos, a episódios fantásticos e suposições tardias, sobreposições de vária ordem e reinterpretações estrangeiras. Mas Buda, nesse aspecto, partilha dos mesmos princípios que Jesus, o Cristo dos Católicos: aparta-se a figura da fé da personalidade histórica e da personagem das subsequentes ficções. O importante são os seus ensinamentos.

Esta é uma das outras obras centrais e maiores de um já amadurecido e mais livre Tezuka, juntamente com Phoenix ou Os Três Adolfos. Não sendo uma obra construída com uma mesma preocupação unicamente narrativa Tezuka permite-se aqui a grandes flutuações de registos, como veremos.

A narrativa começa relativamente antes do nascimento de Buda, precisamente para dar a ver as conexões possíveis entre o surgimento deste homem-acordado-em-deus e as circunstâncias do mundo antes dele, e mesmo para poder criar conexões que mais tarde farão sentido, entre as várias personagens envolvidas. As pequenas alterações relativas à “verdade histórica” (seja ela qual for) começa na juventude do príncipe Siddhartha (famosamente sabido desde o livro de Hermann Hesse): nas narrativas mais famosas, é rapidamente que se passa à sua fuga após o casamento e nascimento do filho, em busca de uma resposta para além da ilusão da vida de todos os dias (o véu de Maya), mas Tezuka demora-se nas suas considerações de como seria a vida deste homem, enquanto ainda homem comum.

As ilusões possuem vários avatares. Por isso o costumeiro estilo de Tezuka aqui reveste-se de novas interpretações. As flutuações de registos, que tanto nos dão a ver episódios incontestáveis da vida de Sakyamuni (“o sábio do clã Sakya”), como sub-plots de personagens fictícias, até piadas das mais brejeiras do tipo “xixi-cocó”. A arte também tanto se encontra no maior grau possível de realismo de Tezuka, com sombreados, rostos detalhados, diálogo forte e credível, até à mais açucarada e queridas das cenas com olhos enormes e lacrimejantes e falas delicodoces, já para não falar da profusão de chibis, de intromissões de personagens de outras das suas séries, até mesmo a passagem do próprio Tezuka, enquanto médico, pela história! São pequenas incongruências, por vezes abertamente anacrónicas – a comparação de uma cidade antiga como Savatthi com Nova Iorque, um príncipe a ler compilações de mangá -, que pautam o que seria uma alargada (mais de 3000 páginas!) e pesada história solene com humor, o que garante um ritmo leve à sua leitura. Apesar do tom maioritariamente controlado em termos da relação formal com a organização das pranchas, há momentos em que a existência da própria prancha, das vinhetas, de todos existirem num livro de mangá se torna autoconsciente... Mas isso não desarruma a nossa leitura. Não podemos deixar de ter em conta, ainda, que esta, ainda que sendo uma obra de “maturidade”, servia a um público amplo... Phoenix tinha sido publicado na revista COM, mais experimental (de acordo com as palavras do autor), e na esperada passagem para a Kibonotomo, em 1972, Tezuka preferiu entrar num novo acesso ao mesmo tema: a biografia de Buda.

Estas alterações de registos e pequenas piadas recorrentes existem como concessão a esse público mais jovem, sem dúvida, mas revelando ao mesmo tempo a mestria com que Tezuka as incorporava, sem deixar ceder toda a estrutura do resto.

Finalmente, e tal como em Phoenix, também aqui o tema é essencialmente budista, ou humanista, ou além disso: não é uma questão de normativismo religioso, mas um verdadeiro e profundo respeito pela natureza, em toda a sua comunicação e existência, que Tezuka procura aqui enaltecer. Talvez se possa associar a isso a abundância, senão exuberância, de soluções gráficas, registos, tipologias que vão surgindo em Buddha. É que tudo merece o nosso respeito e nada é desprezível aos olhos de uma transcendência em que Tezuka acreditava. Por outro mesmo lado (quer dizer, por outro lado, mas ainda no mesmo plano), a lição central do “Iluminado” é fazermos aquilo que temos a fazer o melhor possível, e esta mesma obra de banda desenhada, e outras, gloriosa como é em si mesma, é a prova de que Tezuka leva esse preceito de uma forma cabal, fazendo o melhor possível com a sua arte e engenho.

Nota: De acordo com as informações disponibilizadas pela editora no seu site (www.vertical-inc.com), presume-se que o oitavo e último volume esteja editado no final deste ano. Se for caso disso, e é bem possível que sim, a Buddha retornarei.

A Agência de Viagens Lemming. José Carlos Fernandes (Diário de Notícias)

Como todos saberão, ou terão aprendido por programas de televisão ou uma particular história de Carl Barks, os lemmings são pequenos roedores que a determinada altura do seu ciclo de reprodutibilidade, ou assim reza o mito, resolvem cometer alegremente suicídio em massa. Pouco importa se é verdade ou não, pois os mitos falam mais alto que a realidade. É notável que tenha sido no dia 1 de Julho, início da “época alta” e primeira quinzena das próximas 6 que fazem o ciclo de férias da maior parte dos assalariados portugueses, e suas pequenas migrações internas, o que marcou o lançamento de mais uma série de bd de José Carlos Fernandes, de quem já falámos aqui. Desta feita, no Diário de Notícias, todas as sextas-feiras nas próximas semanas. Desta feita, parecem ser curtíssimos apontamentos (meia página) sobre esse mesmo fenómeno da veraneação. Desta feita, parece de repente ver-se uma maior flexibilidade de traço de Fernandes (ver capa do jornal). Desta feita, perguntamo-nos se sim, ou se já é o movimento inerte do autor em fazer um tipo de trabalho que também encontrou uma rota fixa, quase cíclica e biológica, e já poucas verdadeiras surpresas desabrocharão em safras excepcionais. Desta feita, esperamos que essa rota não termine num abrupto precipício sobre o mar.