Algum grau de desilusão é possível com este livro. “A vida comum é bem complexa” é a frase mais citada, talvez o moto, de

Pekar.

No entanto, mais uma vez remeto para a divisória falsa que é a problemática da dicotomia forma-conteúdo, preferindo antes centrar-me no modo holístico da obra de banda desenhada, há neste caso uma discrepância, por vezes gritante, entre o relato do narrador-protagonista (digamos, a

história) e as imagens particulares que nos são apresentadas (digamos, a sua

interpretação gráfica, ou

forma). Quer dizer, tudo nos é apresentado assim, e não dessoutro modo, logo só poderá ser lido assim.

Presumo que Harvey Pekar dispense apresentações de maior, dado ter sido alvo de um filme-documentário recente (

American Splendour, 2003), bastando recordar ser o autor (escritor) de uma das mais antigas séries de autobiografia em banda desenhada (precisamente

American Splendour, várias editoras), ou melhor, o primeiro autor norte-americano que abriu as portas a uma continuidade deste género, o qual se tornaria quase obrigatório nos anos 90 no círculo da banda desenhada alternativa e independente nos Estados Unidos (existiram experiências anteriores, mas “não deixaram filhos”). Essas histórias, um pouco como as de David Greenberger em

Duplex Planet, centram-se em pequenos episódios de todos os dias, os tais proverbiais “pequenos nadas” que os compõem, por vezes do próprio autor, por outras das pessoas que o rodeiam. A maioria dessas histórias mais curtas são até mesmo anti-climáticas, tenham ou não uma “punchline”. Todavia, um livro como

Our Cancer Year, que Pekar escreveria com a sua mulher Joyce Brabner, e ilustrado por Frank Stack, por razões óbvias, torna-se bem mais catártico, tal qual como o serão a esmagadora maioria dos trabalhos autobiográficos norte-americanos contemporâneos (o mesmo auto-ficção como

Blankets de C. Thompson; pelo contrário, livros como os de

Liz Prince e de

Vanessa Davis escapam a essa gravidade, entendida no seu duplo sentido).

Quanto a Dean Haspiel, este é conhecido por vários trabalhos, talvez o mais famoso sendo o das aventuras do seu estranho anti-super-herói

Billy Dogma. A escolha para a colaboração com Pekar recai no autor que já apresentou uma série de experiências semiautobiográficas, na companhia de Josh Neufeld na revista

Keyhole (Independent Comics), e o seu livro

Opposable Thumbs (idem). A confusão, veremos, está no uso de estratégias mais atreitas a

Billy Dogma que a cenas mais quotidianas.

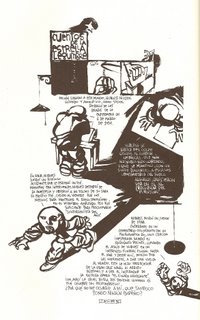

Interessa, portanto, ver este livro tal como ele se nos apresenta, nas suas forças e fraquezas, independentemente do trabalho anterior dos seus artistas, já que as suas possíveis intenções a eles lhes pertencem e apenas podemos interrogar a obra. Os problemas deste livro, os momentos em que me parecem existir fendas no cumprimento da sua expressão devem-se precisamente a crises estabelecidas entre o que se conta e o modo como se conta, uma espécie de divórcio que faz o sentido da obra cambalear. Reparem-se nos exemplos concretos nas pranchas 11, 13 e 24 (não estão marcadas, por isso contem a partir da primeira prancha narrativa).

O primeiro caso, que pretende mostrar a falta de compreensão do jovem Pekar sobre a grande dissensão da sua mãe entre o apoio ao candidato de esquerda Wallace e as opiniões que emite sobre o comportamento do seu filho, mostra apenas uma divisão linear entre uma inclinação e outra, uma atitude e outra (compreensão vs. rancor, identificação vs. afastamento), quer textual quer expressivamente (as sombras no rosto na coluna da esquerda), etc. A ausência de cenário não ajuda a inscrever a personagem numa espécie de espaço geral, mental, mas ante se aproximam mais de “pouco trabalho”.

Na página 13, a primeira vinheta mostra Pekar falando da sua capacidade de memória fotográfica, mas o desenho em si parece-me demasiado dramático ("overacting" mesmo, com a língua de fora, o dedo apontando à cabeça, os olhos fechados, o livro aberto nas mãos) senão até erróneo (a barriga redonda que nunca surgira nem surgirá). É apenas um exemplo de um abuso, de um dramatismo permanente na expressividade das personagens, da parte de Haspiel. O que se reforça no seguinte exemplo, da página 24 (aqui mostrada), em que o rosto de Pekar, a posição pouco natural do corpo, os efeitos gráficos do murro e as linhas de acção, a composição da última vinheta com a silhueta ominosa de Pekar sobre os outros rapazes, e as caras de espanto exagerado destes e a já referida ausência de cenário, apenas me faz centrar a atenção em soluções relativamente fáceis, previsíveis, e que não servem, parece-me, a crise interior de Pekar, entre a necessidade de se fazer respeitar e ter de escolher um caminho pouco digno para o fazer.

Outro exemplo é quando surge a descoberta do jazz... Algo que me parece tão definidor da personalidade (e da vida profissional e de autor de banda desenhada) de Harvey Pekar acaba por passar como apenas mais um episódio, e não como um nódulo salvífico, um caminho de sentido da sua vida. Nada na matéria da expressão que se nos apresenta se altera, somente uma continuidade chã da sua apresentação.

Estas discrepâncias repetem-se noutros momentos: quando chega a Nova Iorque são quatro da manhã, mas no desenho parece dia; Pekar diz que foi despedido da “delicatessen”, mas o desenho mostra-o como que despedindo-se, e desafiador; quando recebe a carta da

Jazz Review aceitando o seu primeiro artigo, o rosto parece o de uma pessoa mais amedrontada que radiante. Não vale a pena multiplicar os exemplos, as estranhezas são várias.

O tipo de narratividade de todo o livro, feita pelo Pekar-narrador, explicando-nos textual e directamente o que pensava, sentia e sofria, não ajuda a uma boa relação (de proximidade) com o texto (no seu pleno sentido semiótico), e as divergências dos desenhos referidas apenas aumentam ou salientam o problema, já que não se trata aqui de uma

liberdade criativa nem de um

desejo de estranheza, mas mesmo um “defeito”. Até mesmo a cena com o pai e o primo parece ser contada no mesmo tom monocórdico de tudo o resto. O recurso a uma

splash page não destaca nada.

A menos... a menos que essa monotonia, sublinhada pelos tons de cinzento, seja precisamente a melhor fórmula, não para contar algo de catártico, algo subitamente formador na vida do protagonista, mas antes a fundação contínua de um “quitter” (

desistente). Assim, então é mais

Jeffrey Brown e

Liz Prince os herdeiros de Pekar que

Craig Thompson ou Chester Brown.

O discurso final patético (de

pathos) de Pekar não serve como pedra de fecho de uma construção pensada, portanto, mas como mais uma pedra de arremesso fortuito, tornando patente o permanente desequilíbrio típico de uma arenga ou de um queixume, os quais, ao contrário de uma história que nos convida à partilha, nos deixa incómodos por não ter portas por onde entrar.

Nota: nas badanas aparece a auto-publicidade do costume, e fala-se de "virtuosismo" e "obra-prima". Ora nem sequer nos parece que a competência dos autores tenha chegado ao seu melhor (será "encher chouriço", cumprir contratos, para ambos?) nem parece estarmos perante trabalhos de dois autores experientes...

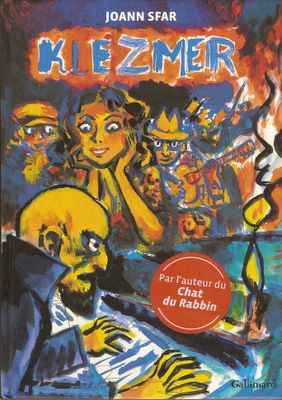

Por alguma razão, não consigo deixar de pensar, ao olhar para este novo, eroticizado e colorido Pascin, no Noa Noa de Paul Gauguin. Possivelmente dever-se-á a uma certa ambientação, a equação entre um território de artista educado na metrópole, de acordo com todos os princípios académicos, e as fugas que lhe são tornadas possíveis através dos alegres trópicos, do erotismo que as mulheres permitem (e os homens), dos violentos embates de cores: complementares, gémeas, descomprometidas, amnésicas, ébrias, rebarbativas, fauves, enfim, soltando todas as relações possíveis, transformando este livro numa sucessão de pequenos (duas, três páginas) de exercícios de expressividade.

Por alguma razão, não consigo deixar de pensar, ao olhar para este novo, eroticizado e colorido Pascin, no Noa Noa de Paul Gauguin. Possivelmente dever-se-á a uma certa ambientação, a equação entre um território de artista educado na metrópole, de acordo com todos os princípios académicos, e as fugas que lhe são tornadas possíveis através dos alegres trópicos, do erotismo que as mulheres permitem (e os homens), dos violentos embates de cores: complementares, gémeas, descomprometidas, amnésicas, ébrias, rebarbativas, fauves, enfim, soltando todas as relações possíveis, transformando este livro numa sucessão de pequenos (duas, três páginas) de exercícios de expressividade.