Se Masters of American Comics (MAC) é um modelo excelente para a representação de nomes incontornáveis, inabaláveis na banda desenhada norte-americana, Art Out of Time (AOT) é o seu perfeito contraponto: a re-apresentação, logo, uma forçosa re-apreciação de, como diz o subtítulo, “”visionários desconhecidos da banda desenhada”. A escolha é feita por Dan Nadel, incansável editor de títulos como a Ganzfeld, e da empresa que nos trouxe B.J. and da Dogs, e recai num grupo de 29 artistas de banda desenhada cujo trabalho acaba por não surgir de forma central nas Histórias oficiais, ou nas antologias mais famosas e recentes, mas que mereceriam uma atenção mais viva, graças aos aspectos que Nadel vai sublinhando.

Em MAC, revisitavam-se artistas famosíssimos e cuja obra está, de uma forma ou outra, acessível; logo, importava mais mostrar uma panorâmica e um mergulho visual em materiais inéditos, esboços, arte original, material adicional, etc., acompanhados que eram por textos críticos, explicativos, contextualizadores ou dialogantes. No caso de AOT, uma vez que se está a falar de obras ou trabalhos cuja acessibilidade não é a mais fácil, havendo mesmo casos em que se reedita pela primeira vez, faz sentido a estratégia de edição pessoalíssima de Nadel: a elaboração de cinco capítulos ou temas agregadores, com brevíssimos textos introdutórios, a apresentação de histórias completas (no caso dos comic-books) ou de várias pranchas (no caso das Sunday pages), e pequenas biografias compreensivas no final do volume.

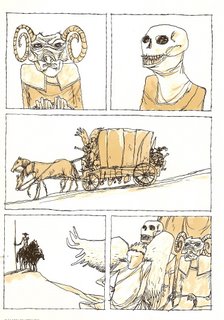

Alguns dos autores já haviam sido alvo da atenção de editores criteriosos ou atentos, como no caso de Charles Forbell com o seu Naughty Pete, C.W. Kahles e Hairbreadth Harry, Harry J. Tuthill e The Bungle Family, ou os Jingle Jangle Tales, de George Carlson, respectivamente presentes os três primeiros na antologia Smithsonian de Newspaper Comics (1977) e o último na de Comic-Book Comics (1981), ou ainda Gustave Verbeek, alvo de várias edições, ora de pequenas selecções em relativamente obscuras inclusões britânicas e brasileiras, mas de quem a Pierre Horay fez a edição completa (julgo) de The Upside-Downs of Little Lady Lovekins and Old Man Muffaroo, talvez as primeiras bandas desenhadas totalmente reversíveis (temos de virar as pranchas ao contrário para ler a segunda metade da história) e geniais (não emprego a palavra em vão) exercícios oubapiannos avant la lettre. Outros nomes que não despertarão tanta surpresa serão os de Milt Gross, cujo He Done Her Wrong foi republicado recentemente (mas que nos dá a conhecer essoutra faceta) ou o de Rory Hayes, que ao mesmo tempo calma e tempestivamente fazia parte da cena da cena do underground (cf. Bob Levin). Mas tudo o resto são trabalhos que merecem ser redescobertos pelos que já conheciam, descobertos pelos que não, vistos e apreciados por todos. Uma aventura formalmente naif no Oeste do White Boy (sim, é a sério!) por Garrett Price, o estranho mundo de The Wiggle Much de Herbert Crowley (com o seu aspecto de friso medieval, que aqui se exemplifica), o absolutamente absurdo Herbie de Ogden Whitney (que em muitos aspectos farão recordar os Hernandez Bros., sobretudo Gilbert/Beto) ou a estranha invenção e convergência de estratégias nas pranchas de Hickory Hollow Folks de Walter Quermann, criam uma viva vontade de ter acesso a mais trabalhos destes artistas.

Alguns dos autores já haviam sido alvo da atenção de editores criteriosos ou atentos, como no caso de Charles Forbell com o seu Naughty Pete, C.W. Kahles e Hairbreadth Harry, Harry J. Tuthill e The Bungle Family, ou os Jingle Jangle Tales, de George Carlson, respectivamente presentes os três primeiros na antologia Smithsonian de Newspaper Comics (1977) e o último na de Comic-Book Comics (1981), ou ainda Gustave Verbeek, alvo de várias edições, ora de pequenas selecções em relativamente obscuras inclusões britânicas e brasileiras, mas de quem a Pierre Horay fez a edição completa (julgo) de The Upside-Downs of Little Lady Lovekins and Old Man Muffaroo, talvez as primeiras bandas desenhadas totalmente reversíveis (temos de virar as pranchas ao contrário para ler a segunda metade da história) e geniais (não emprego a palavra em vão) exercícios oubapiannos avant la lettre. Outros nomes que não despertarão tanta surpresa serão os de Milt Gross, cujo He Done Her Wrong foi republicado recentemente (mas que nos dá a conhecer essoutra faceta) ou o de Rory Hayes, que ao mesmo tempo calma e tempestivamente fazia parte da cena da cena do underground (cf. Bob Levin). Mas tudo o resto são trabalhos que merecem ser redescobertos pelos que já conheciam, descobertos pelos que não, vistos e apreciados por todos. Uma aventura formalmente naif no Oeste do White Boy (sim, é a sério!) por Garrett Price, o estranho mundo de The Wiggle Much de Herbert Crowley (com o seu aspecto de friso medieval, que aqui se exemplifica), o absolutamente absurdo Herbie de Ogden Whitney (que em muitos aspectos farão recordar os Hernandez Bros., sobretudo Gilbert/Beto) ou a estranha invenção e convergência de estratégias nas pranchas de Hickory Hollow Folks de Walter Quermann, criam uma viva vontade de ter acesso a mais trabalhos destes artistas.As barreiras temporais, entre 1900 e 1969, prendem-se com a necessidade de estabelecer uma arbitrariedade que se torne pertinente; assim, estabelece-se o início num momento em que se pode afirmar com alguma maior segurança o que se pode considerar comics ou não, relegando essa discussão para outras plataformas (a própria Ganzfeld, por exemplo), e um final, com o underground (Hayes) que Nadel considera uma “revolução de paradigma”.

E pertinentes são de facto os temas: “Exercícios na exploração”, procurando-se pranchas cuja linguagem ainda não está sedimentada, logo abrindo caminhos vários de experimentação gráfica e narrativa; “Slapstick”, dedicado a alguns dos exemplos mais histriónicos do desbragado e da velocidade; “Acts of Drawing”, em que o simples prazer de desenhar está presente, mesmo que isso produza coisas com um aspecto terrivelmente naif (como a inexplicável aventura de Stardust, super-herói-cientista, de Fletcher Hanks); “Words in Pictures”, onde se apresentam autores cuja força está na narrativa criada, nos diálogos, na trama surpreendente; “Form and Style”, em que se reúnem as “jóias” da banda desenhada, aqueles autores que conseguem fazer cantar todos os seus elementos num supremo equilíbrio estético raramente alcançado (e é nesta secção que se encontra Verbeek).

Alguns dos trabalhos poderão parecer derivativos de outros mais famosos - e se tenha essa tornando a razão pela qual nunca mais foram alvos de atenção -, como no caso do The Explorigator, de Harry Grant Dart, por demais decalcado de Little Nemo de McKay, ou os de Bob Powell e de Howard Nostrand, que parecem poder ter sido escolhidos ao acaso de todos os títulos da E.C. Comics ou editoras imitadoras da época e contêm ecos (ecos é dizer pouco) de Eisner no seu trabalho (lendo a biografia aperceber-se-ão das razões)... Noutros casos, como no de Herbert Crowley, dever-se-á à sua série ter durado tão pouco tempo que acabou por não se sedimentar num contínuo imaginário do público. Todavia, a escolha de Nadel não deixa de fazer sentido, pois é explícita a razão que o levou a seleccionar estes trabalhos destes indivíduos, que possuem sem dúvida alguma especificidades singulares, as quais se tornam o cerne do prazer sentido na leitura e exploração do presente volume.

Um problema mais formal desta edição é que a reprodução das pranchas não é a melhor, em alguns casos impedindo uma maior apreciação do trabalho gráfico e, noutros, como no caso das pranchas de Herbert Crowley e de Charles Forbell, cuja leitura de textos se torna um exercício de esforço óptico nem sempre agradável.