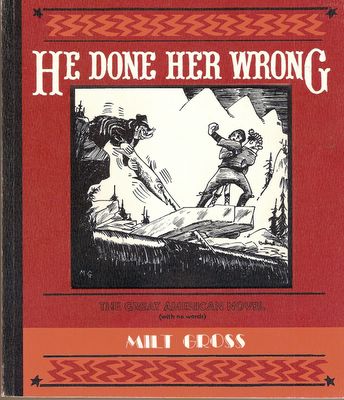

Esta é a nova edição do livro de Milt Gross, He done her wrong, cuja primeira edição é de 1930, mas que a respeita integralmente, ao contrário de outras edições de permeio, pelo menos de acordo com estes editores. A primeira coisa a se dizer deste livro é o que sempre se repete. Tratando-se de um livro “sem palavras” (mas já lá iremos), inscreve-se numa tradição que, nos Estados Unidos, tem o seu cultor em Lynd Ward, mas que veio de Frans Masereel, na Europa. Não estando numeradas, este livro de Gross tem quase 250 pranchas, e, em muitos passos, mais de uma vinheta (ou pelo menos desenhos) por prancha. Nesse ponto, é muito diferente dos relativamente curtos trabalhos dos artistas anteriores (A Cidade, do artista belga, tem entre as 50 e as 60 gravuras). Todavia, isso não pode ser matéria de surpresa, já que essoutros artistas trabalhavam a xilogravura, uma arte que exige uma disciplina e um esforço tremendos (por isso, a sua utilização contemporânea na banda desenhada leva a frutos magníficos), e Gross emprega um lápis ligeiramente diferente do que costumava empregar nas suas tiras, digamos que mais “nervoso”, rápido e, por isso, expressivo, fluido, quase diáfano nalguns momentos. Quer a introdução de Craig Yoe, que me parece cada vez mais ser um fã endinheirado e com poder para transformar os seus gostos e discursos acríticos em discurso visível, quer o excelente ensaio de Paul Karasik (excelente enquanto “close reading”, se bem que o objectivo não seja, aqui, crítico; no entanto, vindo de quem vem, sabemos ter uma explícita atenção ao modo de trabalho de Milt Gross) apontam para as ligações contemporâneas que esta narrativa estabelece, bebendo do imaginário do tempo – mas que ainda hoje é facilmente entendível e repetível – e ainda para o facto de que este livro seria uma resposta bem-humorada de Gross em relação aos primos “sérios”, Ward e Masereel. Seja. Mas por mais que se desdobrem como as personagens de Gross, este livro não tem de facto o mesmo nível de sofisticação que o de Ward, e muito menos o de Masereel. E um dos aspectos que o torna “pesado”, perdendo passos em relação aos outros, é precisamente esse riso, mas também a associação ao imaginário de então.

A história é mais ou menos uma construção de clichés da altura: começamos no norte dos Estados Unidos da América ou no Canadá (fala-se do Klondike); no cabaré local dos lenhadores, para além das choir girls, há uma rapariga (mais pura?) que os leva às lágrimas, mas não deixa de exercer um desejo sexual; um lenhador particular (não o é explicitamente, mas chamemo-lo assim), diferente dos restantes (não tem barba, é mais alto, é mais puro?, e moral), salva a moça, e ambos têm um fraquinho mútuo. Entra o vilão, que o convence a trabalhar para ele, abusando da sua confiança de ingénuo para enriquecer sozinho, fugir e casar com a moça, deslocando-se então para a cidade. Começará aí um novo episódio, de riches to rags, num episódio absolutamente irónico em relação aos jogos de azar e da bolsa... com uma máquina de pastilhas elásticas. O lenhador viajará à cidade, onde passará vergonhas por ser um campónio – há como que uma mistura do Aurora, de Murnau de 1927, e uma cena no alfaiate que me lembra o que se passará num dos filmes do Tarzan, com Johnny Weissmuller, em Nova Iorque. Seguem-se mil e uma peripécias até à resolução final, com a moral restaurada e até recompensada, já que o “lenhador” redescobre o pai (não o sabíamos perdido, porém), adopta os filhos do vilão e tem novos com a sua amada... No entanto, precisamente por todos estes episódios serem apresentados num contínuo contexto de slapstick, todos estes nós narrativos surgem como ex machina, numa paródia sem fim dos clichés fílmicos, mais do que necessidades integrais a uma narrativa coesa. Por exemplo, não se percebe de todo a transição de empregos da heroína, a não ser a sua necessidade para poder empregar mais chavões narrativos epocais. Mais uma vez: pode ser divertido enquanto exercício inteligente de gozo, mas não contribui para uma sofisticação estética perene. É fabulosa, sem dúvida, a profusão de efeitos gráficos, a multiplicidade de perspectivas, a repetição e variação de fórmulas internas (a chegada do herói à cidade, o implorar da heroína por emprego, os pais das mulheres enganadas pelo vilão), a convivência num mesmo espaço de diferentes desenhos ou estádios de uma acção... Mais uma vez, o ensaio de Karasik é muito claro neste aspecto. Se há momento em que essa dinâmica torna o “diálogo” entre pranchas/páginas memorável, é a cena em que o herói se despede da heroína, ao partir com o vilão para as montanhas, e ela se desdobra em três desenhos gradualmente mais triste (aqui colocado, ainda que tivesse que fazer um ajuste no tamanho das páginas); mas há muitos outros em que apenas as expectativas e o “treino” dos leitores nos clichés retratados “corrigem” a falta de completude da narrativa de Gross. Gross entrega-se mesmo ao auto-pastiche, como fará entender uma comparação da cena em que o vilão se esconde numa torre de comunicação e o episódio de Count Screwloose of Tooloose, de Outubro de 1929 (que encontro no The Smithsonian Collection of Newspaper Comics, editado por B. Blackbeard e M. Williams)

É fabulosa, sem dúvida, a profusão de efeitos gráficos, a multiplicidade de perspectivas, a repetição e variação de fórmulas internas (a chegada do herói à cidade, o implorar da heroína por emprego, os pais das mulheres enganadas pelo vilão), a convivência num mesmo espaço de diferentes desenhos ou estádios de uma acção... Mais uma vez, o ensaio de Karasik é muito claro neste aspecto. Se há momento em que essa dinâmica torna o “diálogo” entre pranchas/páginas memorável, é a cena em que o herói se despede da heroína, ao partir com o vilão para as montanhas, e ela se desdobra em três desenhos gradualmente mais triste (aqui colocado, ainda que tivesse que fazer um ajuste no tamanho das páginas); mas há muitos outros em que apenas as expectativas e o “treino” dos leitores nos clichés retratados “corrigem” a falta de completude da narrativa de Gross. Gross entrega-se mesmo ao auto-pastiche, como fará entender uma comparação da cena em que o vilão se esconde numa torre de comunicação e o episódio de Count Screwloose of Tooloose, de Outubro de 1929 (que encontro no The Smithsonian Collection of Newspaper Comics, editado por B. Blackbeard e M. Williams)

O herói não é totalmente correcto, e a sua atitude perante os animais e os mensageiros de más notícias poderão recordar-nos do temperamento irado de Hércules ou de Sansão. É o típico “matéria sobre a mente” que define, por natureza, a esmagadora maioria, senão toda, a banda desenhada norte-americana de heróis. Quanto à heroína, ela é bela, mas tão pouco individualizada quanto todas as heroínas e beldades das bandas desenhadas da mesma época, como já o havia mencionado a propósito de Frank King. Mas poderíamos acrescentar a esse exemplo, sem ordem, Moon Mullins de Frank Willard, Bringing Up Father de George McManus, Polly and Her Pals, de Cliff Sterrett, e, mais tarde, Betty de Charles Voight (estes três últimos exemplos consultados dos excelentes The ‘Nemo’ Booklets of Classic Comics, de Manuel Caldas). Aliás, a discrepância da beleza “única” e o tratamento “caricatura-como-real” é muito clara na cena em que a heroína está na fila de emprego; e o contraste apenas aumenta com o tratamento gráfico das restantes personagens, sobretudo o herói e o vilão, havendo apenas a correcção-para-o-realismo com o “pai perdido”.

Falámos cima que já se debateria o tema do “sem palavras”. E citámos Sterrett. Este último (também no tal caderno citado) tem uma tira de 22 de Junho de 1924, em que o pouco sofisticado mas honesto Paw vai com a sua família parvenu a uma peça de pantomina: das 12 vinhetas, 9 são ocupadas pela dita pantomina, com os actores sem falarem, e na última, Paw invade a boca de cena (e a vinheta, uma mistura magistral), dizendo: “Possa! Falem mais alto, não se percebe uma palavra do que dizem”. Mas esta piada de Sterrett é muito inteligente, e aplicável a este livro de Gross. A ausência de palavras só faz sentido, num momento histórico em que as palavras são conta-corrente, mesmo na banda desenhada, se as forças dos significados forem exponenciadas por esse silêncio, ou se a natureza desses significados se alterar substancialmente. E isso não ocorre em He Done Her Wrong.

Para já, é falso que não existam palavras, já que existem várias informações que nos são transmitidas pela escrita, mesmo que ela não esteja a representar a fala oral: o facto de estarmos perante uma vila que alberga trabalhadores nos momentos de lazer, a companhia do vilão com o herói, as peles à venda, o arrendamento da casa, a “agência” de emprego, o fabuloso desencontro na esquina provocado pelo cartaz de “Fate” (“Destino”), um anúncio de emprego, um hospital... e há mesmo uma instância de “fala”, quando um lenhador testemunha ao herói o que ocorreu na vila nas faldas da montanha, dizendo, em enigma gráfico, “Eu vi” (“Eye” + “Saw” = “I saw”). Mas estas pequenas presenças de texto não são o que torna o “silêncio” do livro pouco marcante – que como todos os que seguiriam estes passos, até a Peter Kuper nos nossos dias, reforçam os artifícios expressivos. É antes a ausência de uma expressividade que torne todos estes momentos silenciosos como emblemáticos de uma comunicação mais universal, mais profunda, mais humana enfim... que os leitores de Masereel saberão ser possível. Isto deve-se a Gross estar, de facto, bem mais preocupado com uma sequência, e acelerada!, de situações, do que um retrato da psique humana. Afinal, Masereel era cristão e moral, e não tão maniqueísta como Ward (aliás, este é moralizador através do dogma, mais do que pelo ecumenismo); Gross era judeu, e He Done Her Wrong está na linha de humor judeu nova-iorquino (ele nasceu no Bronx) que ainda hoje faz as delícias de fãs de Seinfeld ou de Jon Stewart, um humor cheio de chutzpah e kvetching...

Nota: agradecimentos a Nuno Franco, que me emprestou o livro. Sairá brevemente um artigo dele sobre este mesmo livro, no Público.

8 de julho de 2006

He Done Her Wrong. Milt Gross (Fantagraphics)

Subscrever:

Enviar feedback (Atom)

Sem comentários:

Enviar um comentário