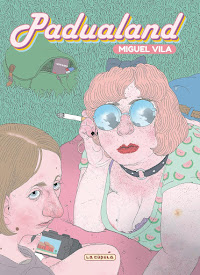

Saiu a lume, pela Barco Bêbado, a versão portuguesa do “romance” (usemos a palavra e aspas, para já) de Julián Ríos, lançado originalmente em Espanha em 1983, Larva. Babel de uma noite de São João. A um só tempo figura fulcral de uma certa reinvenção pós-moderna das letras espanholas e marginal do seu status quo, este é um daqueles livros que reformula estrutural e ontologicamente a própria noção de género, senão de literatura.

A literatura nem sempre é literatura. A maior parte das vezes apresenta-se como um veículo que se pretende disfarçar a si mesmo enquanto transparente, meio para um mundo diegético que se forma algures nas nossas mentes de leitores e nos faz crer que tão-somente o observamos através de uma janela, continuando o programa de realismo de Alberti. Talvez mesmo aquela transparência de que Walter Benjamin fala [Durchsichtigkeit], e que se torna obsessiva ao longo do século XX, e a sua noção de avanço tecnológico, regime da razão e progresso, ocultando a barbárie que é o seu preço. Famosamente, no seu ensaio “O contador de histórias” (“Der Erzähler”), Benjamin separa o acto (oral) de contar histórias do da escrita de um romance, colocando este não apenas dependente do objecto-livro e da história da imprensa, mas desligando-o também da experiência tornada comum, ou “vivência” (Erlebnis), nascendo do indivíduo isolado, sem recurso à sapiência. Escreve o ensaísta o seguinte:

“Escrever um romance significa levar o incomensurável ao extremo, na representação da vida humana. No seio da completude da vida, e através da representação desta mesma completude, o romance oferece as provas da perplexidade profunda dos vivos.” (mais)

Numa belíssima passagem desse mesmo ensaio, Benjamin explica como o contar de histórias deixa a sua marca no relato como o oleiro marca o barro nas suas peças moldadas. O corolário dessa noção é que tais marcas jamais seriam visíveis num romance.

Todavia, esse só será mantido quanto mais o romance mantiver essa pretensão de “transparência”, de facilidade de acesso ao “mundo diegético” e que leva tantas vezes muitos leitores, sobretudo em questões de explicação, adaptações transmediáticas, breves nótulas, a reduzirem uma qualquer obra literária apenas à sua intriga, à mera fiada de eventos passíveis de serem recontados em total independência da letra que as faz emergir. Isso permitir-nos-ia dizer que Larva é um romance passado durante a noite mais longa do ano, em Junho, na zona boémia de Fulham, Londres, num baile de máscaras ao som do rock'n'roll dos anos 1960, entre sobretudo duas personagens, um casal, Milalias e Babelle, ele de mãe suíça, ela de origem arménia. Nessa noite, vasculham-se os prazeres da música, dos encontros sensuais, e também da memória, já que os “diálogos” que nascem das relações entre as personagens vão criar extensões temporais e espaciais para além dessas circunstâncias. Além do concerto de rock, haverá o acompanhar uma idosa numa cadeira de rodas num passeio, vender-se-á droga, produzir-se-ão filmes pornográficos, decorrerá um espectáculo de variedades, com um fantoche-ônfalo que será o centro de um “corro-coro de bacantes”...

Há ainda toda uma galeria de personagens que atravessam estas páginas, cada qual como que uma espécie de bateria intertextual que abre o texto a outros textos, ou máscaras sobre máscaras, uma vez que os seus nomes são formas referenciais de extensão temática e ontológica. O próprio Milalias – já de si tão incógnito como infinito, com os seus “1000 aliás” - mascarar-se-á de Don Juan, assumindo esse papel mítico, mas cuja máscara igualmente recorda, explicitamente, a personagem da banda desenhada valenciana clássica El Guerrero del Antifaz, de Manuel Gago García. Babelle é a Bela Adormecida (provocando de imediato a possibilidade de franquear as portas do sonho). Surgem igualmente Sinbad, Mr. Joyce e Dr. Freud, Mr. Reis e Mrs. Askew. Entra-se na noite como Dante n'O Inferno. E o baile é emoldurado pelas intervenções de uma terceira voz, activa igualmente nas acções, mas que parece corresponder ao narrador supremo, e que ganha a alcunha, dada pelo autor (?), de Herr Narrator. É-nos explicado como esta palavra não é somente uma função, mas a aglomeração de dois vocábulos alemães, ambos apontando à loucura: “Narr” e “Tor”.

Larva é um objecto então de loucura, de obsessões, de trânsitos entre níveis diegéticos, mas sobretudo um patinar na superfície do texto impresso, algo que pede para ser lido. Não lido num sentido banal, de “traduzirmos” para imagens e diegese nas nossas mentes, de acordo com o programa da transparência a que se aventou acima, mas exercer uma capacidade de seguimento da palavra escrita, e seus desdobramentos possíveis, que Julián Ríos, nesta versão portuguesa com o seu tradutor/reescritor Mariano Alejandro Ribeiro, explorará de forma massiva, incessante, febril. Larva é literatura propriamente dita, já que diz respeito à letra impressa na página.

Poder-se-ia argumentar procurar-se aqui uma “anti-literatura”, mas não nos parece que isso seja correcto. O acto de Ríos com Larva parece ser o de apontar àquele espaço do “suplemento perigoso”, que esfarela o privilégio e posição superior da literatura, numa hierarquização cultural. A presença de um objecto desta natureza apresenta-se, primeiro, como suplemento à literatura “convencional”, mas a sua presença vincada cria a ideia de um território maior – do lançamento da letra em papel, da escrita, da dimensão propriamente literária, de um discurso lato – de que a literatura “propriamente dita” é apenas uma parte também, colocando em perigo o privilégio de partida.

Estamos no domínio, então, da literatura. Apelidá-la de “moderna”, contudo, é um desfavor à precisão que queremos dar àquela palavra. Falamos da existência em códice, material impresso, a uma relação muito específica entre corpo do leitor e corpo de papel. Cervantes obrigara-nos a ler um livro que é um livro. A segunda parte do seu Quixote (1615) obriga-nos a recordar quem é o autor e senhor da personagem “Quixote”, lançando-o contra as versões “ilegítimas” de outrem, para o fazer regressar à página, às páginas de Cervantes. Não como coarctando a liberdade “literária”, mas impedindo a sua soltura mitificada enquanto emblema. Se é mito, é mito da letra impressa. Também Sterne será signo máximo de uma possível genealogia para Ríos nesta pesquisa (admitida, reclamada pelo autor), aliás citado, não enquanto texto verbal, mas signo impresso, na página 450, onde um bloco de tinta preta não apenas “ilustra” a escuridão que encerra o romance-primário (imagem acima), como se lança um elo a Tristram Shandy (1759-1767), que nos apresenta uma das primeiras páginas “auto-reflexivas” da história (imagem abaixo), descritas por Louis Lüthi como “um espaço determinado num ponto específico da narrativa” (On the Self-Reflexive Page; Roma Publications, 2010).

Muitos são os candidatos à categoria nebulosa de “antinovela”. Toda uma categoria de objectos poéticos conceptuais, intervenções práticas e/ou literárias que resistem às ferramentas mais convencionais de análise textual (e de que extremos em vários meios foram estudados por Craig Dworkin em No Medium). Isso coloca-nos sempre numa discussão subtil e móvel, cuja gravidade muitas vezes não permite suficiente velocidade de escape. Rayuela, de Julio Cortázar (1963) mantém as suas qualidades de novela amorosa; inexplicavelmente, na sua excelente tradução portuguesa, o título foi vertido calderónamente para Jogo do Mundo (Cavalo de Ferro 2008), apagando todo o imediatismo lúdico infantil do “jogo da macaca”. O leilão do lote 49, “fracasso” de Thomas Pynchon (também de 1963, publicado em português pela primeira vez pela Editorial Fragmentos em 1987, hoje disponível numa versão da Relógio d'Água), acaba por ser um extraordinário e bem-humorado mergulho na paranóia, mas para que ela, a paranóia, se sustenha e expluda, tem de lançar um fio lógico, por mais ilógico que nos pareça. E mesmo Jerusalem, de Alan Moore (2016), estará sempre, sempre subsumido a uma ideia clara de como o autor compreende ser estruturada toda a existência humana, ao ponto de tornar os seus livros um desafio para todos os não-convertidos, pela sua discursividade programática, senão panfletária. Talvez apenas Maurice Blanchot ou Maria Gabriela Llansol estejam mais próximos, mas onde estes dois autores, filósofo-romanceador e romancista-filosofante, buscam o fragmentário que chega ao desastre da ambiguidade, Ríos parece garantir a manutenção da concretude de todas as palavras, objectos, figuras, de maneira ao desastre ser de “peso”.

A comparação constante é, naturalmente, com James Joyce. Não apenas o de Ulysses (1920), pela noite marcada e a concentração no interior das mentes da pequena troupe de personagens, mas de Finnegans Wake (1939), pelos ditos “jogos de linguagem”. Tal como Finnegans Wake, mas também o Locus Solus de Raymond Roussel (1914), Larva é um livro que coloca o leitor como pessoa experienciando a leitura, não mero repositório da “estória”. O próprio Ríos o declara: “Talvez o protagonista de Finnegans Wake seja o leitor”. Mesmo as relações entre as “partes” (relato primário, notas paralelas e “notas da almofada”, a que voltaremos adiante) constrói uma tal contaminação da possível mnemónica da leitura da intriga (o que aconteceu antes?, quem fala?, quem está a agir sobre o quê?, devemos manter um mínimo de coesão para manter a ilusão do “mundo diegético”) que nos sentimos estar a ser “desprogramados” dos protocolos mais convencionais da leitura e, como também veremos adiante, inclusive fisicamente.

Com efeito, é a qualidade proteica da linguagem, através dos acrósticos, trocadilhos, traduções selvagens, pseudo-gralhas, construções anafóricas, todo um capítulo construído sob o signo de palavras de etimologia árabe (cuja importância de substrato no idioma espanhol é similar àquela na língua portuguesa, mas suficientemente diferente para criar neste trabalho de adaptação delírios delicados), enfim, um jogo de espelhos fazendo com que a menção de uma palavra leve à catadupa da procura por outras que lhe tenham algum fio de afinidade, que torna a matéria da leitura opaca. Mas note-se que, como de Rabelais a Joyce, não há “subversão” da língua. Bem pelo contrário: há um mergulho de profundidade, em apneia, um escavar atento, um jogo de rigor etimológico, gramatical, do estado diacrónico de um idioma, das afinidades formais paralelas à “evolução” dos significados dicionarísticos e de emprego sintáctico. É como o ladrar de Calibão a Próspero - “Ensinaste-me a tua língua e o que ganhei com isso é que sei praguejar” - mas um Calibão que transformou o praguejar numa poesia activa da escrita, e não um idioma do subalterno.

Recordar-se-ão da série de álbuns ilustrados, e consequentes animações, da personagem Barbapapa e família, criados por Annette Tison e Talus Taylor, no início dos anos 1970. Essas criaturas tinham características polimórficas, transformando-se em qualquer objecto ou criatura que fosse necessária para as circunstâncias em questão: ventoinha, avião, gato, escorrega ou trombone. Um corpo de partida, mantendo a sua cor, ganhando sempre contornos nervosos e líquidos. Recordo-me, como uma espécie de anexim, das palavras da versão italiana, quando o Barbapapa se transformava num barquinho: non aver paura, questa barca è sicura! Larva é uma embarcação em que as palavras vão ganhando todos e quaisquer corpos que possam, numa mutação onírica – pois incessante mas que faz/cria sentido no momento febril da sua leitura.

Na verdade, pergunto-me que afinidades haverá com esse misterioso “romance alegórico” do século XV conhecido por Hypnerotomachia Poliphili, impresso por Aldus Manutius e muitas vezes atribuído a Francesco Colonna. Mesclando italiano, latim, grego e vocábulos árabes e do hebreu, pseudo-hieróglifos egípcios, e profusamente ilustrado, esse é um livro que descreve uma longa noite em que Poliphilo busca a sua amada, Polia. Mas essa busca não é feita na vigília, mas sim numa estrutura complexa de sonhos dentro de sonhos, quiçá numa instância primitiva de metalepses oníricas que o torna ainda um desafio de leitura, mesmo que subsumido a uma estrutura mais simples (porque simbólica).

Larva possui essas estruturas de aberturas e fechamentos, cesuras e suturas, de vários modos, mas já discorremos sobre a sua potencialidade intertextual. Don Juan é empregue enquanto mito literário, no pleno sentido barthesiano dessa palavra, enquanto agregador de múltiplos novos significados e transformações conforme os cadinhos dos sucessivos usos por vários autores (e até vários meios). Não se pensará em Don Juan tão-somente enquanto personagem de Tirso de Molina, mas quase como um major arcana possível de cumprir várias funções em cartografias móveis. Inclusive os seus desdobramentos desviantes ou mesmo opostos, como o Duque de Mântua e o Visconde de Valmont (este último permitindo-nos uma tangente que nos fizesse alcançar o Quarteto de Müller, numa dupla deslocação espacial e temporal, e sobretudo de contexto político, que ocorre igualmente em Larva, passível de ser lido como gesto “pós-franquismo”; mas outros ensaístas mais informados dessas dimensões o discutirão, que não eu). Uma parte do livro, intitulada “Corrido”, para dar conta de uma dança formal naquela noite de festa, estrutura-se em menores sub-capítulos que identificam como que as “categorias” de todo um rol de mulheres (ou “bacantes”) com quem Milalias estabelecerá um elo de uma natureza ou outra (“as mães”, “meninas dos seus olhos”, “sombras chinesas”): é o seu próprio leporello que se estende.

Mas o “Dom” de Larva tem uma característica que não estará presente nem no Duque nem no Visconde, e muito menos no Marquês (Sade): um humor histriónico, corroborado pelos seus adjuvantes, e transmissível pelos jogos de linguagem e paginados no objecto. Havendo uma “orgia”, não será tanto com essas mulheres, mas antes na superfície da linguagem. Uma das primeiras expressões que surge no romance, introduzindo as acções de deciframento e procura, é a de “Colher o trevo”. Apresentando-se como roman à clef, roman à Klee [“trevo” em alemão], a busca não é tanto identificar as personagens literárias contra um suposto referencial empírico (apesar das pistas materiais, discutidas adiante) mas sim a de nos lançar à paranóia da descoberta da linguagem. O próprio autor, em entrevistas, refere-se a uma “permissividade” e mesmo “promiscuidade” linguística da(s) personagem(ns). Da cunnilinguística à Tourette's, da ecolália à glossolália, é uma canção sempre presente na cabeça.

Tenho para mim que mentes linguístico-perversas conseguem transformar qualquer construção simples de “verbo + complemento directo” em pleonasmo para um acto sexual. Assim, “colher o trevo”, “tocar a flauta” (Ríos), ou “montar a tenda”, “ler de soslaio”, esgalhar o pessegueiro”, “virar a página” (nós), dado um contexto insinuante e permissivo ou suficiente, tombará na sexualidade. Larva, apresentando-se como uma bateria de vários exercícios oulipianos, descobre um prazer imediato na língua, mas igualmente na escrita. E se a primeira se traduz, no corpo do leitor, na língua dele ou dela (mesmo que de boca fechada, degustar-se-á melhor o livro com a ponta roçando o céu da boca, procurando que não se entremele em algaravia incontida, mas na justeza da escrita), a segunda vai espraiar-se noutros tremores.

A leitura física deste livro implica toda uma série de movimentos físicos menos comuns. À partida, a leitura de um livro é relativamente simples, ainda que haja um protocolo sensório-motor adequado. Ceteris paribus, há uma busca por uma posição adequada, seguida pelos movimentos sacádicos dos olhos e o virar das páginas. Há todo um território chamado de “literatura ergódica” que convida, nas palavras de Espen Aarseth, a um “esforço não-trivial” da parte do leitor. Fosse em Rayuela ou nos livros juvenis Escolhe a Tua Aventura, cada pequeno capítulo oferecia a hipótese não de ler as páginas linearmente, mas sim de “saltarmos” para os capítulos ofertados, fossem muito mais além, fossem anteriores. Existem estratégias mais complexas, que implicam mesmo a dissolução do objecto-códice. Em Larva, o que nos é ofertado é o relato-primário, na voz de Milalias, dessa noite de São João, nas páginas ímpares (à direita) mas em que cada frase, parágrafo, linha ou oração pode ser assaltada por uma pequena nota, a qual se apresenta na página par (à esquerda). Logo à partida, isso torna-nos a cabeça pendular – dá-se uma fracturação da vontade novelesca. Mesmo com o “romance” que subjaz a toda a discursividade literária (a intriga a que aludimos acima), é precisamente pela sua condição de substrato que não se imporá em Larva essa estrutura clássica, linear e causal, a todo o fluxo. É como que um livro de areia borgesiano (citado!), prometido pelas personagens: “... Milalias tirava-se o livro e começava a ler, sem que ela se apercebesse de que estava a improvisar, inventando um novo romance” (pg. 489), potencializando “Outra história, para outra noite” (pg. 308). É uma noite da tortura chinesa dos mil cortes, ou leng t'ché (idem), pedacinhos fractais tombando a cada virar de página.

Mais. Nas próprias notas paralelas, nas páginas à esquerda, notas adicionais emergem, remetendo para blocos de texto num compartimento no fim do livro: as “notas da almofada”, aparentemente “esboçadas por Babelle e traduzidas (com interpolações do Herr Narrator) por Milalias” (pg. 451). De que servem? Explicação? Informação adicional? E, dessa forma, sustentarão a crença de que há um corpo central, uma intriga principal? Ou é uma outra dimensão desdobrada de um mesmo fluxo? Afinal, todas as notas das páginas da esquerda (ou quase todas ao ponto de criarem essa impressão) são apresentadas enquanto exclamações entusiastas ou perguntas retóricas. Mas umas e outras providenciam sempre transformações ou precisões plásticas da linguagem que complicam a linguagem. Complicação precisamente no sentido deleuziano de puxar por uma dobra... as notas não servem de esclarecimento, mas de contumaz e aprofundador escavar da língua, ou línguas, já que as disciplinas da etimologia, da tradução, da competência em idiomas estrangeiros, no calão e outros níveis se encavalitam. Fruto de um “manuscrito encontrado” (veja-se a nota 7 na pg. 212), Herr Narrator desconfia da sua própria capacidade de deciframento. E, de resto, talvez haja mesmo confissões da arte: “O teu humorzinho etimologizante embarroquiza tudo” (pg 282).

Katherine Hayles, em “Print is Flat, Code is Deep” (Poetics Today) define a materialidade como uma interacção lúdica entre as propriedades físicas e conceptuais de um qualquer artefacto, e as consequentes estratégias de performance de significado que as organizam. Ela é “uma propriedade emergente, não podendo ser especificada a priori, não é uma entidade dada com antecedência”. Larva não é um objecto (literário) radical como, por exemplo, O Peregrino Blindado, de Eduardo Batarda, Biblioteca de Rapazes, de Rui Pires Cabral, A Humument, de Tom Philips, ou os vários escritos de Mattia Denisse, sobre os quais escrevemos noutras ocasiões. A literatura “ergódica” tem mesmo o seu cânone hoje. Mas é um livro que convida a considerações da sua própria materialidade, textual e paratextual.

Uma última (?) desdobragem de bloco impresso encontrar-se-á num bloco usualmente considerado paratextual, logo, subsumido a uma diferente escala de importância e do protocolo de leitura. O índice. Com efeito, em Larva há também uma singularidade do índice onomástico - não um simples índice, apostado em identificar nomes e respectivas localizações no livro, mas transportando uma camada de leitura adicional - há termos e jogos fonéticos que só conseguimos captar se os apanharmos depois de ir ao índice, nomeadamente aqueles nomes que decorrem da junção, muitas vezes fonética, entre o final de um termo e o início de outro - Ríos só remete para o índice aqueles onde criativamente construiu algo que quer que vejamos.

Estas leituras paralelas ou, pelo menos especulares e que levam à obrigatoriedade da sua re-leitura (conforme a nossa conclusão), tem ainda uma outra dimensão, material e imagética: todo um capítulo contendo uma série de fotografias, um verdadeiro “álbum”, aparentemente tiradas por Babelle, e acompanhado por um mapa de Londres anotado, como que ajudando a compreender o percurso psicogeográfico do bairro de Fulham nessa noite de Verão. James Elkins, que dedica um “capítulo” de um seu projecto a este livro, chama ao processo de verificação das informações foto-referência no romance “unrewarding”. Elkins, ele próprio, despindo a sua capa de historiador de arte, e de especialista de Sebald e a fotografia como dispositivo literário, publicou em 2023 o seu primeiro romance, Weak in Comparison to Dreams, também ele um complexo e multifacetado “anti-romance”, que inclui mapas, diagramas de movimentos, pautas de música, e uma novela sobre um especialista biólogo visitando jardins zoológicos por todo o mundo mas, aos poucos, desagregando a sua vida profissional até se transfigurar numa figura, a um só tempo, tão errante como estática (tal qual o próprio romance de Elkins). Uma análise mais fina permitir-nos-ia entender em que medida Elkins “corrige” Ríos no seu uso da fotografia, e em que medida “falha” igualmente em comparação. Veja-se o título do romance americano: talvez o esforço de racionalização da imagem fotográfica seja menos importante que a sua presença e estímulo fantasmático.

A edição portuguesa apresenta uma capa feita pelo artista visual, de esculturas e instalações, Miguel Ângelo Rocha, baseado numa das fotografias incluídas no livro: a dos portões da igreja de St. Nicholas, Deptford, Londres, que apresentam sobre as colunas duas caveiras massivas, com tíbias cruzadas. Alguns dos relatos apontam para que sejam essas mesmas esculturas tétricas a origem da famosa “Jolly Roger”, a mais famosa bandeira, histórica, de piratas. Aliás, todas as edições da Barco Bêbado procuram sempre, de formas muito distintas, um diálogo entre artistas e os livros. Não tanto uma estratégia meramente comercial de “embelezar” o livro – nada de errado nisso, e sim, pertenço à tribo que julga os livros pela capa, pois que outra forma há de os julgar sem ter de os ler (v. adiante)? - mas uma forma de garantir precisamente a atenção para com o objecto singular que é uma edição de um livro, e o cuidado, delicadeza, atenção, que se lhe deve dar. A possibilidade hoje de várias “editoras” (produtoras de objectos de papel) lançarem mãos de “textos clássicos em domínio público” (Alice no País das Maravilhas, Guerra dos Mundos, A Metamorfose, 1984, romances de Camilo) e empacotarem de qualquer maneira parasitam as estantes com objectos feios, mal-preparados, acendalhas. O cuidado na vaidade da impressão não é de forma alguma vápido: é fulcral.

Mas no final de contas, o que é a “larva”? Quem é? Onde é que ela está? Que significa? “Libertino apanhado a repassar velhos amorios...” “Lúcifer adquiriu regozijado a vossa alma.” “Lunáticos ansiosos à procura de velhos arcanos.” “Lexícones analectas receitas venimécums almagestos...” De entre uma vintena de outras possibilidades acrósticas, todas escapando da gravidade da dicotomia falso-verdadeiro, todas almejando a compossibilidade própria da matéria escrita e impressa, legível e livresca.

No fim, devo confessar uma coisa. Não li o livro, na verdade. A leitura linear, inocente, primeira, de Larva não é ler. Este não é um livro para ler. É um “orbilivro”. Este livro é para ler outra vez, sempre pela primeira vez. A larva é o livro. As borboletas viverão em cada acto de leitura.

Em Portugal, de Ríos, havia sido publicado, pela Teorema, em 1993, o magnífico e serial Chapéus para Alice, parte das suas “novelas pintadas” (em espanhol). Mais policiado enquanto textos “legíveis”, a sua própria natureza de colecção de contos temáticos – à la Gómez de la Serna ou Calvino – apresenta-se como que um bestiário permitindo a leitura não-consecutiva. A mesma editora publicaria, anos mais tarde, Amores que atam. Fazendo Larva parte de um ciclo, seguido de Poundemonium (1985), La vida sexual de las palabras (1991) e Álbum de Babel (1995), fica a esperança da loucura de uma empreitada de traduções e recepções à altura.

Nota final: tendo tentado a publicação deste artigo em várias publicações de cariz literário, mas dando com o nariz no gatekeeping, numerus clausus, e ausência de huevos generalizada, publico aqui na chafarica, esperando chegar a alguns leitores interessados.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

5 comentários:

Ai, eu sabia que o James joyce ia ser chamado para aqui, com o legado que ele deixou na banda desenhada. Especialmente o Finnegans Wake. E que que tal é o Joyce? É bom? eu a mim parece-me que tu devias de entrar na< área que mais gostas. A literatura. Deixa os bonecos pros pequenos. O Joyce precisa de ti. Porque tu és óptimo.Entre tu, o Lord Byron, O Joyce, o Thomas Pynchon e o Frank Miller, o gajo que faz melhores bds é o Ilan. "Ilan, Ilan, salva-me deste Portugal cheio de ignorantes. Ilan, eu quero andar na crista da onda dos supra sumos estéticos. A Richmond Lewis é a melhor colorista de bd que lembrei num podcast sobre cor. Havia tanto pra dizer mas o Joyce não deixou. O livro estava aberto e também a minha apresentação. O meu currículo é mais extenso do que a qualidade do mesmo. É por isso que quando me apresentam-me como autor, têm de escrever todas as cagadas que fiz até ao mais ínfimo pormenor." Só falta um pormenor. O Abranches é humilde mas tem mesmo talento. Ele é que é realizador. Tu fizeste uns videozinhos Um currículo do camandro. Porra. tu és um sabugo.

Pai?

Foi no nosso encontro em 1983, em Madrid, uma sessão sobre Fernando Pessoa, que nos conhecemos. Por ele descobri a obra de SEI SHONAGUN, precisamente as notas de travesseiro, que desconhecia, e a ele servem de referencia em Larva. Cultíssimo, a sua erudição impõe-se à nossa curiosidade, tenho os seus livros, perdemos contacto, com pena minha, mas as vidas são o que são, cruzam-se e descruzam-se. Vou gostar muito de ler uma tradução, embora costume ler tudo o que leio, se possível no original. Obrigada por este relançamento do Julián...

gralha:

Sei Shonagon

Caríssima Yvette Centeno, não tenho palavras para expressar a honra com que recebo as suas palavras neste espaço, e num notícula sobre este portentoso livro. Enquanto seu leitor e admirador, fico muito grato. Apenas peço desculpa pela reacção tardia, que se deve a não receber notificações das mensagens deixadas. Aconselho vivamente a leitura deste livro em tradução, pois não apenas mostra o trabalho de amor e invenção linguística do tradutor, mas como faz jus a pensadores como Walter Benjamin ou Cees Nooteboom que nos demonstram não aquela patética e fraca ideia de que "tradutore, traditore" mas antes a de que a poesia EXIGE ser traduzida. É este o caso. Esperando que receba de facto esta mensagem, estou seguro que o editor deste livro teria todo o gosto em colocá-la em contacto novamente com o autor, esperando eu que Rís visite Portugal em breve. Obrigado, uma vez mais!

Enviar um comentário