Reconhecerão os leitores os nomes de Hilary Robinson, Jack Adrian, Alan Hebden, T. B. Grover, G.P. Rice, Oleh, Murdoch McKenzie? Provavelmente não, pelo menos sem ajudas de dicionários de autores ou enciclopédias do ramo. Mas se se preocuparem em qual o espaço em que esses mesmos nomes surgiam, e se ao mesmo tempo descobrirem que junto a eles se instalava o de Alan Moore e de outros igualmente famosos, poder-se-á desenhar uma ideia do que significa a “diferenciação pela qualidade” ou “pelo mérito próprio”. Ora estes nomes todos estão associados no grupo inglês da Fleetway e outras companhias, verdadeiro cadinho do mainstream britânico dos anos 80, de onde saíam títulos como Time Twisters, Judge Dredd, Sam Slade Robo-Hunter, Rogue Trooper, e a revista 2000 AD. Na verdade, seriam os nomes de outros escritores a emergir desse campo para se tornarem mais conhecidos depois de trabalharem nos Estados Unidos, para os gigantes do mainstream (sobretudo dos superheróis) da Marvel e da DC (a famosa “Brit wave”): Alan Grant e John Wagner (na verdade o “Grover” acima citado é um pseudónimo de Wagner), Pete Milligan e Grant Morrison, e, sobretudo, o de Alan Moore. Nem todos os autores, por mais fortes que eles sejam no auge das suas carreiras, permitem que se revisite as suas primeiras experiências de trabalho, sobretudo quando estas se prendem a razões alimentares. Nesse campo, poder-se-ia falar de Dino Battaglia, de Milo Manara, de Hugo Pratt, de Chris Ware, etc.

Reconhecerão os leitores os nomes de Hilary Robinson, Jack Adrian, Alan Hebden, T. B. Grover, G.P. Rice, Oleh, Murdoch McKenzie? Provavelmente não, pelo menos sem ajudas de dicionários de autores ou enciclopédias do ramo. Mas se se preocuparem em qual o espaço em que esses mesmos nomes surgiam, e se ao mesmo tempo descobrirem que junto a eles se instalava o de Alan Moore e de outros igualmente famosos, poder-se-á desenhar uma ideia do que significa a “diferenciação pela qualidade” ou “pelo mérito próprio”. Ora estes nomes todos estão associados no grupo inglês da Fleetway e outras companhias, verdadeiro cadinho do mainstream britânico dos anos 80, de onde saíam títulos como Time Twisters, Judge Dredd, Sam Slade Robo-Hunter, Rogue Trooper, e a revista 2000 AD. Na verdade, seriam os nomes de outros escritores a emergir desse campo para se tornarem mais conhecidos depois de trabalharem nos Estados Unidos, para os gigantes do mainstream (sobretudo dos superheróis) da Marvel e da DC (a famosa “Brit wave”): Alan Grant e John Wagner (na verdade o “Grover” acima citado é um pseudónimo de Wagner), Pete Milligan e Grant Morrison, e, sobretudo, o de Alan Moore. Nem todos os autores, por mais fortes que eles sejam no auge das suas carreiras, permitem que se revisite as suas primeiras experiências de trabalho, sobretudo quando estas se prendem a razões alimentares. Nesse campo, poder-se-ia falar de Dino Battaglia, de Milo Manara, de Hugo Pratt, de Chris Ware, etc.

Mas ao lermos todas essas revistas inglesas, apercebemo-nos de que é algo penoso atravessar algumas experiências ineptas e inconsistentes de muitos destes autores (quer dos famosos quer dos esquecidos), mas vislumbramos momentos raros de inteligência, de humor, de um rasgo realmente de diferença. As mais das vezes, esses momentos são-nos dados pelas histórias de Alan Moore, que escrevia para praticamente todos os títulos acima mencionados.

Por ser um génio (é esta a palavra que surge aqui e além quando se fala de Moore)? Não, não me parece. Como já disse algures, a genialidade é um rasgo existencial que ultrapassa a própria inteligência da pessoa, da sua consciência, da sua vontade. É como se fosse uma força para além dessa pessoa que por ela se expressasse. E é rara, surpreendente e necessariamente incompreendida no seu imediato momento – afinal, a originalidade é algo que não existia, logo não a podemos ver e compreender, ela obriga-nos a repensar e a reaprender a ver. Moore não é propriamente um génio, no verdadeiro sentido da palavra. E não o é porque é um autor atentíssimo, distante dos objectos que perscruta e inventa, e calculador (não “calculista”, entenda-se). A sua obra-prima de deconstrução – verdadeiramente a primeira, depois da MAD – dos superheróis, Watchmen, é, a meu ver, mais uma maravilha de ourivesaria de filigrana (ou melhor, de relojoaria, para nos associarmos de mais perto ao tema do livro), do que qualquer outra coisa. E esta sua competência de mergulhar em profundidade num determinado género da banda desenhada para recombinar os seus elementos com estilo e humor é o que o tornava destacado desde então até praticamente aos nossos dias, se bem que as últimas produções deixem algo a desejar, com a excepção da série Promethea.

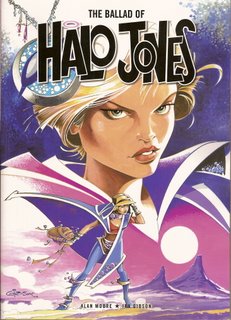

Halo Jones, que Moore escreveu para Ian Gibson desenhou, não é, diga-se directa e paradoxalmente, “nada do outro mundo”, deveras. Penso que as histórias que Moore criou para a Time Twisters ou Shocking Futures eram bem mais conseguidas, brilhantes e surpreendentes – dessa típica surpresa que apenas o “pulp” nos pode dar, e que na banda desenhada seria cultivada sobremaneira pelos títulos da EC Comics – do que estes episódios sobre uma rapariga dos subúrbios de uma Londres futura que parte para o espaço sideral à procura de uma vida mais preenchida. No entanto, para um “robô-escritor” (a brincadeira que a revista fazia com os seus colaboradores) dos títulos da 2000 AD, Halo Jones é ainda uma linha diferenciada das restantes (conjuntamente com os outros projectos de Moore, como Skizz, com Jim Baikie, e D.R. & Quinch, com Alan Davis). Estamos perante uma tentativa, bem conseguida, penso, de escapar da criação de histórias curtas, auto-conclusivas, de “episódios soltos” de uma “situação eterna”, que era o modelo da produção de então em que Moore se inscrevia; uma maneira de moldar profundamente uma personagem humana a partir dos pobres materiais disponíveis.

Em todo o caso, é mais uma obra de curiosidade do que de maturidade. E curiosamente, está Halo Jones mais próximo dessa maturidade do que as últimas produções de Moore, quer directa (Top 10, por exemplo) quer indirectamente (Albion).

11 de fevereiro de 2007

The Ballad of Halo Jones. Alan Moore e Ian Gibson (2000 AD)

Publicada por

Pedro Moura

à(s)

1:32 p.m.

![]()

Etiquetas: Mainstream, Reino Unido

Subscrever:

Enviar feedback (Atom)

Sem comentários:

Enviar um comentário