Na história da artista Vanyda, neste livro, o seu irmão da protagonista diz uma frase ominosa: “por força de ler mangás, dá-me a impressão de que conheço melhor a cultura japonesa do que a coreana”. Haverá uma importância maior pelo facto de ambas as personagens serem filhos de pai coreano e mãe francesa (uma transfiguração da própria artista, que é de ascendência asiática, desconhecendo eu porém de qual país exactamente), mas estou seguro que a esmagadora maioria de nós – os leitores imediatos destes meus textos – se reconhecerão na mesma frase. A presença da cultura japonesa, a mal ou a bem, de uma forma mais incompleta que sistemática, dispersa que concentrada, é já uma realidade na nossa cultura há uns anos, e cada vez de modo mais premente. Nisso, não fará mal, e não deixa de ser natural que a presença dessa cultura no nosso imaginário eclipse outras opções possíveis. A Coreia é quem mais sofre dessa presença (assim como com a da China), uma vez que é com esse país que se fazem mais comparações. Que se sofra menos por isso sabendo que esse desinteresse e hierarquização com as culturas vizinhas é histórico, e, por outro lado, que também Portugal é eclipsado pela maior força das culturas espanhola, francesa, italiana, noutros imaginários longínquos do nosso... Algum alívio, pelo menos?

Não é da competência destes textos explicar as razões dessas hierarquizações culturais, tampouco a de avançar pretensas “soluções”. Mas a publicação de livros de banda desenhada coreana (assim como filmes, literatura) em línguas ou canais mais acessíveis são um modo de entrada a essoutra cultura, que em muito difere da japonesa e da chinesa. Todavia, se há de facto diferenças de “espírito”, de construção da sociedade, de atitudes, se há diferenciações sociais, políticas, etc., e se bem que a tradição da banda desenhada na Coreia seja tão antiga como nos países vizinhos – produto da importação e influência norte-americana, sobretudo, mas para a qual convergiram aspectos variados da cultura local – a verdade é que a produção contemporânea vive muito de um certo grau de imitação do pólo central japonês. A importação de mangá propriamente dita é relativamente recente, e ainda mais a sua edição em língua coreana, mas sempre existiram canais mais ou menos visíveis dessa linguagem para terem deixado um cunho na manhwá, ou “banda desenhada” em coreano.

É muito difícil não estabelecer um paralelo entre Corée 12 e o Japon 17. Ambos são um projecto de colaboração, apadrinhado pela Casterman, na sua colecção “alternativa” (“Écritures”), entre a França e um outro país, levando artistas do primeiro país ao outro, associando uma série de curtas histórias que possam desenvolver um retrato do país visitado. Mas se Japon 17 tinha por detrás um mentor central, Boilet, tudo leva a crer que não obstante a presença de um “editor”, Nicolas Finet, que este projecto está mais próximo de um intuito comercial do que propriamente autoral. Mais, a breve comparação entre os autores presentes nessoutro volume com a deste leva a uma conclusão, pelo menos provisória, de que houve antes uma aposta aqui em autores menos famosos, de um campo “intermédio” entre os autores “comerciais” e os “alternativos” (afinal, como deveremos considerar Shuiten & Peeters? E Taniguchi? E Sfar?), mas não por isso menos competentes. A presença de Igort é fulcral no retrato geral dos autores “visitantes”, e quanto aos coreanos, a de Lee, HeeJae (autor de uma soberba obra intitulada Kanpan Star, “Estrela de Néon”, sobre a realidade mais chã e dolorosa dos anos 70 na Coreia do Sul) puxa também a força da escolha para uma certa descentralização: não estão presentes autores esmagadoramente famosos no país, nem tampouco os mais “malditos” e “underground”, mas há um bom equilíbrio entre valores consolidados e novos valores. Ainda assim, não pode ser escamoteado o facto de que todos estes autores coreanos se preparam para ser editados (ou já o foram) pela Casterman ou outras editoras francófonas centrais.

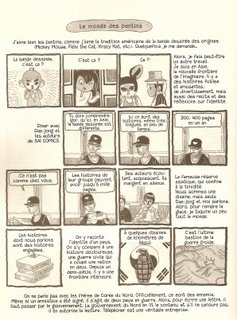

Porém, bem lidas e analisadas as histórias, não podemos deixar de nos sentirmos algo aquém de um propósito que uma antologia destas poderia servir. De porta para uma cultura, acabamos por apenas espreitar um mínimo, pouco iluminado e com um raio algo reduzido. As histórias mostram algumas experiências pela Coreia, mas que não deixam de ser superficiais, “turísticas” ou doutro modo. Mesmo a de Vanyda, que apontaria a uma procura por raízes subterrâneas ou à crise que a “dupla cultura” (como diz a própria) traz, acaba por ser uma pequena dérive, mas subsumida a uma ideia burguesa e, como outros dos contos dos “visitantes” (Catel, Tanquerelle – não obstante este ter transformado a sua prestação num pequeno conto que mescla a fábula e o fantástico -, e o humor “un peu bête, quoi?” de Bouzard) muito arrumadinhas entre a “chegada” e a “partida” e o resultado entre as “expectativas” e a “experiência”. Poderão defender-se pelo programa das festas que lhes foi proporcionado, bem mais limitado do que aconteceu no projecto Japon (ficaram apenas 8 dias, e circunscritos à cidade de Seul); mas não me parece que um artista tenha o direito de se defender como um contratado qualquer. Uma pequena excepção vai para Mathieu Sapin, que através de uma ficção (ou uma transfiguração como a que Davodeau fez em Japon 17, já que a o homem “Sunamu” é um alter ego do rabugento Sapin de Le Journal de la Jungle) conta a história de duas personagens que têm uma “cultura dupla” e de cujo cruzamento e conflito emerge uma terceira vida... Igort, como não poderia deixar de ser, faz-nos atravessar a capital que visitou através de uma estratégia gráfica bem mais arrojada, pausada, rica e, ainda que sejam construídas de modo a mostrar-nos “apontamentos de um passeio”, esses apontamentos ecoam muito uma espécie de multiplicação das Cidades Invisíveis de Calvino calcadas sobre as ruas de uma só cidade: Seul (projecto que é muito tentador numa cidade como essa). É também um gesto de aproximação e de amizade. O único consequente no livro inteiro (imagem 1).

As histórias mostram algumas experiências pela Coreia, mas que não deixam de ser superficiais, “turísticas” ou doutro modo. Mesmo a de Vanyda, que apontaria a uma procura por raízes subterrâneas ou à crise que a “dupla cultura” (como diz a própria) traz, acaba por ser uma pequena dérive, mas subsumida a uma ideia burguesa e, como outros dos contos dos “visitantes” (Catel, Tanquerelle – não obstante este ter transformado a sua prestação num pequeno conto que mescla a fábula e o fantástico -, e o humor “un peu bête, quoi?” de Bouzard) muito arrumadinhas entre a “chegada” e a “partida” e o resultado entre as “expectativas” e a “experiência”. Poderão defender-se pelo programa das festas que lhes foi proporcionado, bem mais limitado do que aconteceu no projecto Japon (ficaram apenas 8 dias, e circunscritos à cidade de Seul); mas não me parece que um artista tenha o direito de se defender como um contratado qualquer. Uma pequena excepção vai para Mathieu Sapin, que através de uma ficção (ou uma transfiguração como a que Davodeau fez em Japon 17, já que a o homem “Sunamu” é um alter ego do rabugento Sapin de Le Journal de la Jungle) conta a história de duas personagens que têm uma “cultura dupla” e de cujo cruzamento e conflito emerge uma terceira vida... Igort, como não poderia deixar de ser, faz-nos atravessar a capital que visitou através de uma estratégia gráfica bem mais arrojada, pausada, rica e, ainda que sejam construídas de modo a mostrar-nos “apontamentos de um passeio”, esses apontamentos ecoam muito uma espécie de multiplicação das Cidades Invisíveis de Calvino calcadas sobre as ruas de uma só cidade: Seul (projecto que é muito tentador numa cidade como essa). É também um gesto de aproximação e de amizade. O único consequente no livro inteiro (imagem 1). Da parte dos autores coreanos, há dois temas axiais: um retorno nostálgico à infância, a uma Coreia rural, pobre, do pós-guerra, mas na qual se habitava um tempo moral mais claro e uma certeza dos papéis existentes (o que não deixa de ser falso, obviamente, e que nega as dificuldades económico-sociais pelas quais atravessaram sob o regime de Park, JeongHee), ou então uma visão crítica sobre a Coreia citadina contemporânea, com todos os problemas que fez emergir à população: os números crescentes dos sem-abrigo, que conhecem um menor grau de compaixão que os ocidentais, apesar de tudo. Muitos analistas indicam que, dos “Tigres da Ásia” (os países que tiveram um grande crescimento económico a partir dos anos 80), a Coreia do Sul é o país que tem um maior grau diferencial entre “crescimento” (material) e “desenvolvimento” (humano, cultural). A história de Chaemin, por exemplo, retrata os idosos, inexoravelmente ultrapassados e tornados “imprestáveis” e “indesejáveis” pela Coreia da vanguarda das ITs. Mais, o trauma da guerra fraticida e divisória (até mesmo o Yin-Yang do Taeguk, o símbolo no centro da bandeira, e o rio Han que divide a cidade de Seul parecem rimar com esse sentimento) é – apenas para uma ténue analogia, como para nós uma ideia mistificada dos “Descobrimentos” (positivamente) ou da “humildade” (negativa) – algo que molda o imaginário e a psique generalizada do povo coreano. Apesar de não ser de somenos importância que a temática estava programada no convite, o que acaba por ocorrer é o surgimento dos mais recorrentes temas, ideias, inclinações, tanto presentes nestas histórias como nas outras artes. Naturalmente, há também excepções. É o caso de Byun, Ki-Hyun, de quem já antes falámos, que se redime aqui numa pequena fábula onde convergem a cultura popular coreana, a razão da contemporaneidade, e a solidão e desencontros humanos que apenas são possíveis numa metrópole macrocéfala e gigantesca como Seul (e retornando a um campo que explorava em publicações alternativas, antes em publicações mais alternativas, que as há na Coreia do Sul). Como seria de esperar, também Lee, HeeJae apresenta uma história relativamente de força, escapando ao tom comum pelo recontar de um funeral duplo, no qual se sepulta um familiar e a infância, e onde se interligam duas vidas num mesmo intervalo de tempo, logo, uma história idêntica de sofrimento e abnegação para com os outros (imagem 2).

Da parte dos autores coreanos, há dois temas axiais: um retorno nostálgico à infância, a uma Coreia rural, pobre, do pós-guerra, mas na qual se habitava um tempo moral mais claro e uma certeza dos papéis existentes (o que não deixa de ser falso, obviamente, e que nega as dificuldades económico-sociais pelas quais atravessaram sob o regime de Park, JeongHee), ou então uma visão crítica sobre a Coreia citadina contemporânea, com todos os problemas que fez emergir à população: os números crescentes dos sem-abrigo, que conhecem um menor grau de compaixão que os ocidentais, apesar de tudo. Muitos analistas indicam que, dos “Tigres da Ásia” (os países que tiveram um grande crescimento económico a partir dos anos 80), a Coreia do Sul é o país que tem um maior grau diferencial entre “crescimento” (material) e “desenvolvimento” (humano, cultural). A história de Chaemin, por exemplo, retrata os idosos, inexoravelmente ultrapassados e tornados “imprestáveis” e “indesejáveis” pela Coreia da vanguarda das ITs. Mais, o trauma da guerra fraticida e divisória (até mesmo o Yin-Yang do Taeguk, o símbolo no centro da bandeira, e o rio Han que divide a cidade de Seul parecem rimar com esse sentimento) é – apenas para uma ténue analogia, como para nós uma ideia mistificada dos “Descobrimentos” (positivamente) ou da “humildade” (negativa) – algo que molda o imaginário e a psique generalizada do povo coreano. Apesar de não ser de somenos importância que a temática estava programada no convite, o que acaba por ocorrer é o surgimento dos mais recorrentes temas, ideias, inclinações, tanto presentes nestas histórias como nas outras artes. Naturalmente, há também excepções. É o caso de Byun, Ki-Hyun, de quem já antes falámos, que se redime aqui numa pequena fábula onde convergem a cultura popular coreana, a razão da contemporaneidade, e a solidão e desencontros humanos que apenas são possíveis numa metrópole macrocéfala e gigantesca como Seul (e retornando a um campo que explorava em publicações alternativas, antes em publicações mais alternativas, que as há na Coreia do Sul). Como seria de esperar, também Lee, HeeJae apresenta uma história relativamente de força, escapando ao tom comum pelo recontar de um funeral duplo, no qual se sepulta um familiar e a infância, e onde se interligam duas vidas num mesmo intervalo de tempo, logo, uma história idêntica de sofrimento e abnegação para com os outros (imagem 2).

Permitam-me uma imagem que explicita o que disse anteriormente. Nas casas antigas, as portas (de correr ou de empurrar) eram feitas de madeira com uma moldura e uns floreados esculpidos, que depois eram cobertas por um forte papel de arroz. Uma brincadeira que as crianças (e adultos também) faziam – diz-se que nas noites de núpcias – era molhar o dedo e fazer um buraquinho no papel, para poder espreitar os amantes. Corée 12 parece-me ficar-se no geral por um mero voyeurismo limitado, capaz de ver os corpos a moverem-se e talvez adivinhando as paixões que os movem, mas sem poder ver um quadro maior e mais compreensivo e, mais importante, mais diversificado.

Nota: Agradecimentos a Corinne Saulneron, pelo convite e pelo livro ofertado, e a Mathieu Sapin, pela enorme e amena cavaqueira.

26 de novembro de 2006

Corée 12. AAVV (Casterman)

Publicada por

Pedro Moura

à(s)

7:16 p.m.

![]()

Etiquetas: Antologias, Coreia do Sul, França-Bélgica

Subscrever:

Enviar feedback (Atom)

Sem comentários:

Enviar um comentário