Este é o primeiro livro de Alison Bechdel. Este não é o primeiro livro de Alison Bechdel. Para aqueles cultores da banda desenhada que, erradamente a meu ver, tornam o livro num patamar fetiche de maturação de um trabalho ou de uma obra ou sinal de visibilidade e dignidade dos mesmos, então poderíamos de facto dizer que é a primeira frase a mais correcta, já que Fun Home é o primeiro trabalho que Bechdel edita em formato de livro de modo imediato. Mas Bechdel já trabalha há alguns anos, autora de uma das mais idiossincráticas tiras de jornal das últimas décadas, em termos de conteúdo diegético: Dykes to watch out for (um jogo entre “Fufas com que ter cuidado” ou “a seguir com atenção”), sobre uma rede complexa e intricada familiar de personagens, cuja presença dos assuntos sexuais, o feminismo, a educação dos mais novos a uma abertura social descontraída, as contundências políticas dessa presença, as armadilhas morais, e uma descomprometida atitude se misturam dia após dia. E desta tira já foram editadas várias antologias e colecções.

Fun Home faz parte de uma grande família já tradicional na banda desenhada contemporânea norte-americana (e canadiana, e para além disso) a que se dá o nome, para bem ou para mal, de “autobiografia”. Sabemos que os cultores primeiros foram Justin Green, Harvey Pekar, Robert Crumb, apesar de podermos ir mais atrás, curiosamente com japoneses com relações nos Estados Unidos (Henry Yoshitaka Kiyama, Taro Yashima, Mine Okubo), e hoje há uma profusão imensa na qual poderíamos citar, desordenadamente, Seth, Chester Brown, Debbie Drechsler, Howard Cruse, Marjane Satrapi, David B., Fabrice Neaud, Frédéric Boilet, Phoebe Gloeckner... Mas apesar dos muitos exemplos que poderiam ser coligidos, e não obstante as diferenças entre todos estes trabalhos, a unicidade por direito de cada um, as forças específicas que perseguem, estou em crer que podemos criar dois grandes pólos de criação em termos gerais, que partilham a um só tempo um espaço geográfico e uma atitude. Por um lado, temos os do continente americano (Estados Unidos e Canadá) que usualmente perseguem fantasmas da vida maior que ela mesma (“bigger than life” é a expressão tutelar). É raro que as memórias e as autobiografias não lidem com algo que os transformou de uma maneira quase traumática: um cancro, a morte de um familiar, a descoberta de uma sexualidade ou precoce ou complicada (como todas?), uma violação, um aborto, um crime... As mais das vezes, a estruturação diegética é relativamente linear, com uma ou duas costumeiras analepses, para “arredondar” a história. Poderão, sem dúvida, criar obras magníficas ou duradouras (Binky Brown meets the Holy Virgin Mary, Stuck Rubber Baby, I Never Liked You) ou fulgurâncias mais delicodoces mas não de somenos importância (Blankets), mas em termos de osmose entre os comportamentos da memória humana e o seu acto de a transfigurar num relato não sofre grandes graus de alquimia artística. O mesmo não se passa com os autores francófonos, cuja figura tutelar, metapompo e fundador, é, sem dúvida alguma, Marcel Proust, que criou caminhos que se bifurcam, convergem e se im-plicam, e que por essa razão, ora directa ou indirecta, se entregam a uma maior exploração dos trâmites e labirintos da memória do que numa simples reapresentação dos factos que a compõem. Assim surgem Le Journal, L’Ascension du Haut Mal, Souvenir d’une Journée Parfaite.

O facto de se falar de auto-biografia não implica que tenha de haver uma completa e integrada coincidência entre o autor, o narrador e o protagonista. Muitas vezes podemos estar perante o recontar da vida do autor mas cujo centro de atenção é ocupado por um familiar (assim Chester Brown com a sua mãe em I Never Liked You, ou David B. com o seu irmão em L’Ascension...). Às vezes alcança-se ainda mais longe a convoluta vida da memória alheia, como E. Guibert o consegue quer em La Guerre d’Alan quer em Le Photographe.

Alison Bechdel conta aqui a história do seu pai, reconstrói parte da vida dele, e explora e expõe a rede de relações possíveis que ela mesmo estabeleceu com ele, durante a vida de modo silencioso, e após a morte do pai. A descoberta tardia das continuadas relações homossexuais que o pai mantinha com outros homens, mais jovens, despoleta essa rede de memórias. E é nesta palavra em que insisto, “rede”, que Alison Bechdel coloca a sua diferença de grau, se não de natureza, em relação aos seus congéneres norte-americanos. Se bem que estejamos também perante um acontecimento ou outro (socialmente) esmagador (a descoberta da sua sexualidade, a morte do pai, “o meu pai era gay”, o crescimento da adolescência para a vida de estudante universitária e adulta, etc.), Alison Bechdel não trata esse(s) acontecimento(s) de maneira explosiva. Bem pelo contrário, essa informação é-nos transmitida, assim como outras (a morte, as relações, os possíveis amantes), pelo material verbal, uma curta e simples afirmação, sem associar a nenhuma imagem conturbada ou pirotécnica. Como se fosse essa frase o ponto de partida para as explorações que se seguem. Porque a maior parte dessas descobertas e acontecimentos são também eles próprios iludidos pelas palavras que os nomeiam: “gay”, “lésbica”, “causa e consequência” são apenas marcos que ajudam a construir as frases com que comunicamos, mas nada ajuda a transmitir uma verdade mais cabal, uma “verdade erótica” como diz a autora... Que os mapas não se confundem com os territórios, todos o sabemos. Mas isso apenas diz respeito e apenas funciona naquilo que, ilusivamente, chamamos de realidade (tangível, cronológica, externa). Nos campos da memória, é precisamente pela complicação de mapas que a construímos e alcançamos. Bechdel não só coteja, como justapõe e sobrepõe mapas diversos, o da vida do seu pai, o dela mesmo, o mapa do livro de colorir d’O Vento nos Salgueiros, o dos acontecimentos históricos circunstanciais, o das peças teatrais da mãe, o de muitas leituras – da qual se destaca, vezes sem conta e em muitas das suas facetas, À Procura do Tempo Perdido – o da sua escrita e desenho: o momento em que o pai completa com dois versos os da jovem Alison é apenas uma das instâncias dessa complementaridade aparente, onde a conjunção não apaga a distância e a dissemelhança. Um outro momento análogo, e onde a autora revela uma subtil perícia no modo artístico empregue (e aqui mostrado), é quando a jovem filha preenche um cheque para comprar uns livros da Mad, que o pai assinará, e a vinheta os mostra ligados num mesmo espaço contínuo e uma acção complementar (“bond”, diz o texto), mas que não deixa de ser “ténue”, cujo peso aumenta na representação do espaço da parede que separa as janelas pelas quais os vemos. Esta oscilação entre uma leveza e um peso, entre uma distância aguda e uma ligação inextricável, perpassa todo o livro. Tal como a contínua metalinguagem que procura associar e traduzir esses planos diversos uns aos outros e uns nos outros, “numa narrativa mais coerente” (pg. 196).

Que os mapas não se confundem com os territórios, todos o sabemos. Mas isso apenas diz respeito e apenas funciona naquilo que, ilusivamente, chamamos de realidade (tangível, cronológica, externa). Nos campos da memória, é precisamente pela complicação de mapas que a construímos e alcançamos. Bechdel não só coteja, como justapõe e sobrepõe mapas diversos, o da vida do seu pai, o dela mesmo, o mapa do livro de colorir d’O Vento nos Salgueiros, o dos acontecimentos históricos circunstanciais, o das peças teatrais da mãe, o de muitas leituras – da qual se destaca, vezes sem conta e em muitas das suas facetas, À Procura do Tempo Perdido – o da sua escrita e desenho: o momento em que o pai completa com dois versos os da jovem Alison é apenas uma das instâncias dessa complementaridade aparente, onde a conjunção não apaga a distância e a dissemelhança. Um outro momento análogo, e onde a autora revela uma subtil perícia no modo artístico empregue (e aqui mostrado), é quando a jovem filha preenche um cheque para comprar uns livros da Mad, que o pai assinará, e a vinheta os mostra ligados num mesmo espaço contínuo e uma acção complementar (“bond”, diz o texto), mas que não deixa de ser “ténue”, cujo peso aumenta na representação do espaço da parede que separa as janelas pelas quais os vemos. Esta oscilação entre uma leveza e um peso, entre uma distância aguda e uma ligação inextricável, perpassa todo o livro. Tal como a contínua metalinguagem que procura associar e traduzir esses planos diversos uns aos outros e uns nos outros, “numa narrativa mais coerente” (pg. 196). Para além disso, os mapas das memórias vão sendo redesenhados e sulcados sucessiva e cumulativamente por sinais (“cicatrizes”, se preferirem, ou “reescrita”), até a recordação original sumir-se na recordação presente: é a autora que o expressa pelos sinais gráficos do “acho eu” com que pauta o seu diário e, quem sabe, o próprio Fun Home. Esse jogo de reconstrução e renomeação começa pelo que é explícito pelo próprio título, já que “casa do divertimento” se refere à agência funerária onde o seu pai trabalhava, tendo-a herdado da família dele.

Para além disso, os mapas das memórias vão sendo redesenhados e sulcados sucessiva e cumulativamente por sinais (“cicatrizes”, se preferirem, ou “reescrita”), até a recordação original sumir-se na recordação presente: é a autora que o expressa pelos sinais gráficos do “acho eu” com que pauta o seu diário e, quem sabe, o próprio Fun Home. Esse jogo de reconstrução e renomeação começa pelo que é explícito pelo próprio título, já que “casa do divertimento” se refere à agência funerária onde o seu pai trabalhava, tendo-a herdado da família dele.

Em relação à pirotecnia mencionada, esta é evitada em todos os elementos de Fun Home. Ao contrário de alguns dos exemplos acima citados, não há nenhuma instância de figuração directa dos “pecados” ou das “faltas” cometidas, criando-se assim um espaço externo (etimologicamente “obs-ceno”) onde se encerram essas acções, cujas repercussões são sentidas (“em cena”) mas de uma forma diluída ou transfigurada, como no momento em que os ventos de uma tempestade súbita fustiga a casa e quebra árvores. O estilo de Bechdel é feito de contornos simples e eficazes, com pequenas moldagens dos rostos para a máxima eficácia da expressão das personagens, e a composição das páginas é regular, de grande legibilidade, afora os pequenos desvios integrados no programa narrativo. Mas tudo isto leva a um grau de simplicidade formal que é reequilibrado pelo rico e sonante vocabulário que utiliza nas suas frases, herança contínua das muitas leituras citadas e das experiências vividas, explícitas em Fun Home.

Não há mapas acabados, não há nomes completos, não há uma decisão final. Há uma linha de marcos espalhados que estabelecem as suas associações livres, esperando que possam desenhar uma constelação de onde emergirão sentidos, com que nós mesmos, leitores, estabeleceremos outras tantas relações. Fun Home é também um projecto de abrir os olhos e entender que o horizonte é bem maior do que gostaríamos que fosse. Não há mapas.

10 de dezembro de 2006

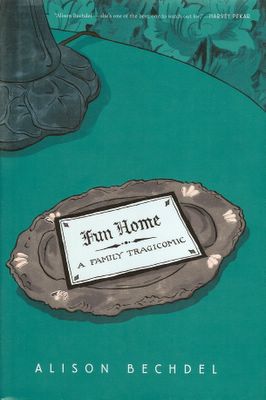

Fun Home. Alison Bechdel (Houghton Mifflin)

Publicada por

Pedro Moura

à(s)

8:51 p.m.

![]()

Etiquetas: Autobiografia

Subscrever:

Enviar feedback (Atom)

Sem comentários:

Enviar um comentário