Conforme prometido (e já anunciado aqui), a colecção editada pela Devir, publicada pela Panini e distribuída pelo Correio da Manhã, acaba de fazer aparecer, na minha opinião, a melhor escolha desta série, a grande surpresa, um esforço premiado. O Homem que Caminha, de Jiro Taniguchi (autor também discutido aqui, e * e * e *). Poderíamos entrar em questões da relação com os outros títulos desta colecção ou que poderia antes ter surgido de outra forma, ou outros problemas de bastidor, mas isso seria desviar a importância do facto que existe em português, finalmente, um livro deste artista e que tal é motivo de uma pequena mas sentida felicidade. Os textos da introdução (de João Miguel Lameiras) são vastamente esclarecedores e amplos para fazer compreender o impacto e importância de Taniguchi, a sua significativa deslocação em relação à maioria da produção de mangá, e a história assazmente curiosa deste livro em particular, que permitiu a Taniguchi um reconhecimento muito diferente da parte do público europeu em relação ao japonês. Por isso, entro de imediato pelas ruelas de Tóquio com o protagonista.

Uma das tradições da cultura asiática (ou do “Extremo Oriente”) em geral, que se reflecte na literatura (oral e escrita) e noutras áreas é a do monge viajante. Seria muito complexo dar uma imagem cabal desta figura, quer pela minha ignorância quer pela falta de espaço, mas julgo não incorrer numa grande violência se apontar algumas das suas características como as do discernimento alerta, uma vigilância informada por detalhes que escapam à maioria das pessoas, um pendor especial para o espiritual e o artístico, quer seja a poesia e a caligrafia, indissociável da pintura, quer também a simplicidade e beleza associada a vários trabalhos manuais. Rapidamente reconhecerão alguns desses traços ecoando nos curtos retratos (não bem “relatos) protagonizados por esta personagem aparentemente nada singular. Um “sarariman” (corruptela de “salary man”, assalariado, antes um termo algo pejorativo, hoje a função social em que quase todos desejam cair), talvez perto dos quarenta, a ganhar barriga, casado e sem filhos. “Sem alarmes e sem surpresas”, poderíamos ainda acrescentar... Mas a aparente pouca monta e lhaneza apenas reforça as ligações com essoutra figura cultural mencionada.

A cidade de Tóquio, tal como a de Seul, de Bangkok, Singapura, outras das capitais da Nova Ásia Económica possuem o contraste que aqui se retrata. (Devo dizer antes que este contraste está mais no olhar de quem observa do que qualquer outra coisa, já que “terra de contrastes” é provavelmente um epíteto aplicável a todos e quaisquer países do mundo, depende é de quem olha e do que se olha...). Mas verifica-se de facto, sem esforço nenhum mesmo para o turista menos aventuroso, bastando-lhe desviar-se de uma avenida maior para uma qualquer ruela, que mesmo ao lado dos mais ocupados centros citadinos, de 8 faixas de trânsito, ruas cobertas de franchisings internacionais, e milhares de pessoas a comutar, existem pequenos nichos de simplicidade, despojamento e calma. Poderão surgir como um jardim mínimo, uma ponte menos utilizada sobre um dos canais, uma casa de chá com um pátio que sobrevive à especulação imobiliária, um baldio que nunca mais é transformado no que se prevê, e onde crescem plantas “selvagens”, se passeiam insectos e pássaros, acumulam-se objectos já sem dono mas plenos de reminiscências para quem os observa. São estas as ruas que dão azo à flânerie (e que peso esta palavra tem!) do protagonista, e aos breves encontros, descobertas, flirts, cumplicidades, que se permitem acontecer.

Uma vez que estas pequenas histórias – e que, como bem diz João Miguel Lameiras nos seus textos, poderiam ser matéria de um haiku, pela brevidade mas importância dada ao “evento” que retratam (tal como os Peanuts) – se dão nos arredores do Fuji (visível num ou noutro momento, evocados tangencialmente noutros), far-nos-á recordar uma obra já aqui mencionada, também ela associada à obra famosa de Hokusai. No entanto, Fuji não é central, mas antes como que uma figura tutelar algo afastada, a qual no entanto ainda destila uma espécie de tempo viscoso (que Taniguchi trabalha bem nas suas mais díspares obras) que permite ao protagonista preferir as ruelas e os encontros fortuitos a uma qualquer grande narrativa. Há uma canção de Laurie Anderson, intitulada Walking & Falling (do álbum Big Science), que nos dá conta de sempre que caminhamos, estamos a cair, mas impedimos a queda com o passo seguinte. Há, portanto, um instante imperceptível em que o corpo está suspenso no ar e imediatamente se precipita. É esse brevíssimo intervalo suspenso que se torna o signo destas histórias de Taniguchi.

A redução dos diálogos ao mínimo, quase como Hitchcock os desejava minimalizar, as curtas, quase débeis ligações de um episódio ao outro, a inconstância e não-alinhamento das estações mas ainda assim a sua representação, são ainda algumas das estratégias utilizadas por Taniguchi para tentar representar a universalidade possível dessas ruas, como as das experiências humanas em causa.

Nota: pessoalmente, a minha história favorita é a da cortina de junco (não propriamente “palha”), pois passei exactamente pela mesma experiência nas mesmas circunstâncias. O calor naquela zona do mundo é insuportável, e só o som contínuo das cigarras enormes torna o Verão apetecível. Mas é dessas pequenas trágico-comédias que mais se compõem as saudades de algo passado do que de grandes eventos públicos.

31 de outubro de 2005

O Homem que Caminha. Jiro Taniguchi (Devir/Panini)

Publicada por

Pedro Moura

à(s)

11:33 a.m.

0

comentários

![]()

Etiquetas: Japão

29 de outubro de 2005

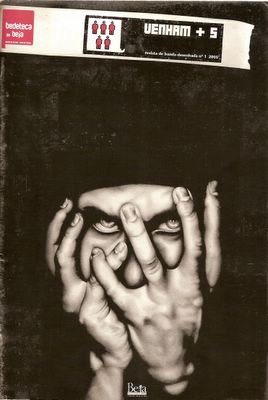

Venham + 5. AAVV (Toupeira/Bedeteca de Beja)

Apesar deste fanzine ter ganho o prémio na Amadora de 2005, isso nada me diz nem ajuda a ler e apreciar o que Venham + 5 nos apresenta. Pelo que entendo do gesto e esforço da Bedeteca de Beja, esta é uma iniciativa louvável, pelas razões sobejamente conhecidas de dinamização, descentralização e sinergias possíveis. Mas se temos que enfrentar com franqueza e clareza a qualidade dos trabalhos, num contexto o mais amplo possível, então não temos aqui páginas para grandes alegrias. Não nego que se trate de um "tijolo importante na estrutura deste edifício", como se lê no editorial, mas serão necessários tijolos bem mais sólidos para que esse edifício se erga acima dos restos do comummente visível.

Os dois primeiros e curtíssimos relatos – três páginas de Paulo Monteiro e Lobato, e a adaptação de Sam Shepard de Carlos Apolo – parecem-me exercícios interessantes de aplicação das técnicas de banda desenhada a textos relativamente afastados deste tipo de produção, mas não possuem pontos de fortaleza que os transformem em novidades ou experiências inusitadas.

O outro trabalho de interesse é a versão do Capuchinho Vermelho de Susa Monteiro, cujo trabalho tem causado muito interesse em vários sectores da banda desenhada. O resto é muito, muito fraco. Sem querer fazer ataques pessoais, pois não conheço as pessoas, o trabalho gráfico de Catarina Julião é assustadoramente kitsch (no pior dos sentidos) e os desenhos de Zé Francisco parecem ser daqueles que sofrem de um virtuosismo “no singular” (isto é, cada desenho, por si, a vinheta sozinha, é “bem desenhada”, “encenada” – com poses teatrais a mais, porém) que fazem explodir na mais débil das estruturações “no plural” (enquanto “banda desenhada”, é mau). As restantes histórias são pequenas notas adolescentes, sem interesse de maior. Nem sempre “dizer” quer dizer “expressar”...

Mas está dito. Esperemos então por novos dizeres deste grupo, que estou seguro não nos deixará esperar muito tempo.

Publicada por

Pedro Moura

à(s)

9:20 p.m.

0

comentários

![]()

Etiquetas: Portugal

Jazzbanda. AAVV (Geraldes Lino)

Estou em crer que das várias frases contundentes e verdades absolutas em que por vezes se pode incorrer, esta não será das mais falhas: a de que quem anda no mundo contemporâneo da banda desenhada portuguesa, se não conhecer o nome de Geraldes Lino, é porque ou é surdo e cego, ou chegou à beira-bd faz pouco ou é má rês. Se bem que a História seja usualmente protagonizada por autores e livros (e neste campo em especial, pelas “personagens”, os “heróis”), há sempre um rol de outros actores e agentes que não são de somenos importância para a proficuidade, a diversidade, e sobretudo a vivacidade de uma determinada arte ou linguagem.

Não farei uma apresentação completa do meu caro amigo, mas simplesmente dizer que não sendo um “profissional” da banda desenhada, coloca muito deles a um canto pela força e o entusiasmo que dedica à mesma. É difícil recontar aqui a importância de que se reveste o seu trabalho enquanto editor, coleccionador (a maior colecção pessoal de fanzines, confirma-se?), autor, divulgador, escritor (de vários temas relativos à bd), e, talvez, a meu ver, o seu mais importante papel, o de pólo dinamizador de todo um conjunto de esforços e energias que por aí pululam, às vezes menos organizados do que outros, mas que, graças a Geraldes Lino, através de conselhos ou efectiva condução, encontram forma de se expressar de uma forma mais acabada. Quantos autores viram o seu trabalho finalmente em papel em fanzines ou mesmo outras publicações graças à sua ajuda? Quantos se conheceram e começaram a trabalhar juntos por terem sido apresentados por Lino ou por se conhecerem na famosa Tertúlia? Seria ridículo da minha parte tentar explicar o querer tipificar essa importância, mas essa é inegável e multímoda.

Estas duas publicações (esta e Nemo no século XXI) são apenas os mais recentes e visíveis gestos de Geraldes Lino, e não se cinge somente à de editor, mas, como disse, de dinamizador total. As ideias, a concepção dos projectos, os convites, e depois todo um outro processo até à sua existência real foram canalizadas. Sem dúvida, terá os seus colaboradores, centralmente a dos autores presentes, mas a coroa de louros só uma cabeça pode adornar, afinal... Vejamos, portanto, estas publicações.

Uma primeira e importante lição a se retirar dos editoriais ou textos de apresentação, da responsabilidade de Geraldes Lino, e que os editores da esmagadora maioria dos fanzines (e outras publicações) que por aí pululam fariam bem em reter, é a humildade de se referir ao “trabalho feito” (sem querer com isto soar àqueles tecnocratas embevecidos pela “Obra Feita”), e ao alcance real tido e futuro da publicação em questão. Ao contrário, não se expressa aqui nenhuma “salvação da pátria”, nem “pedradas no charco”, nem “projectos originais que marcam uma mudança na cena da bd em Portugal”, etc., que muitos outros anunciam, falsamente, e que quase sempre se ficam por goradas intenções. E sabemos que essas compõem o Inferno... Fala-se antes no projecto concreto, na ideia – relativamente simples, mas produtiva – que lhe subjaz, e nos frutos conseguidos. Assim, não escapará de uma verdade directa.

Jazzbanda, conforme se poderá compreender de imediato (e o editorial corrobora-o), é uma pequena publicação que se prevê continuada, dedicando-se ao jazz e à banda desenhada e possíveis cruzamentos. Não é uma publicação que prime pelo design, sobretudo das partes textuais, e apenas tem duas histórias de banda desenhada (e ainda uma entrevista a um jovem contrabaixista, José Pedro Leitão, do trio Tricotismo e uma curta, simples mas bem escrita história do jazz por Ana Bacalhau, vocalista do mesmo trio). Por razões sobejamente claras, não se está perante um projecto tão protegido (em termos editoriais e comerciais) como outros existentes, mas nasce de uma vontade real. A história de Ricardo Cabral apenas terá uma ligação ténue com o jazz, e não prima pela maior qualidade que lhe reconheço noutros trabalhos (se os cenários são “eximiamente rectilíneos” e cenograficamente “supimpas”, alguns dos rostos parecem decalcados de Otomo Katsuhiro). A pequena cena de introdução do segundo episódio é interessante, mas não parece ter sido levada até às últimas consequências e potencialidades. Já a história de Pedro Massano, de reconhecida experiência (ainda hoje, apesar de não pertencer a essa geração e me escaparem algumas das subtilezas, ainda me divirto com o seu Abutre) é muito interessante, quer pela sua variedade gráfica, quer pelas estratégias narrativas, quer até mesmo pela filosofia do gosto em funcionamento. O único senão é a concentração da “conclusão” (o que o “verdadeiro jazz” é) numa só página que, quanto a mim, frustra as expectativas que foram criadas pelas acções anteriores. Se há um certo dinamismo no arranjo das vinhetas dedicados ao “trabalho” que o protagonista tem de fazer para Bill Blackey, quando finalmente se atinge o âmago do amor musical de Ralph e todos os músicos convergem na “harmonia caótica” do jazz, não há uma mudança de registo, ou bem pelo contrário, há uma maior normalização. É como se houvesse um grave divórcio entre a história e a arte, o que é uma pena.

Ainda assim, e tendo em conta que, com a excepção mais sabida de José Carlos Fernandes, cujo gosto pelo jazz (e música em geral) se expressa directamente no seu trabalho, a maioria dos autores, sobretudo os mais jovens (ou será meu preconceito?), preferirá outras linguagens musicais, esperamos que este possa ser mais um laboratório que desperte o interesse de autores num tema específico e que o consigam unir às suas próprias pulsões criativas. E passemos a Nemo.

Publicada por

Pedro Moura

à(s)

9:19 p.m.

2

comentários

![]()

27 de outubro de 2005

Satélite Internacional #4. AAVV (Colectivo A Língua)

Não sei porquê, mas demorei algum tempo a me lembrar de colocar um post sobre o último número da Satélite Internacional. Antes de mais, devo dizê-lo, para quem não sabe, que participo nesta revista, de quem me considero – apesar de irregularmente – colaborador.

Publicada pela dupla Isabel Carvalho e Pedro Nora, ou colectivo Alíngua, e ainda com a preciosa colaboração de Mário Moura, o gráfico mais áspero a norte do Douro.

Apesar de irregular em todos os aspectos – formato, conteúdos, periodicidade, e até preço – há algo que se mantém disciplinado e conforme as vontades férreas dos seus mentores: a qualidade. A S.I. não é uma mera publicação de trabalhos ou objecto circunstancial, mas sim uma vontade editorial em mostrar que tipo de caminhos laboratoriais são por vezes possíveis. É também uma espécie de catálogo de uma banda desenhada “de autor”, mais ou menos “experimental”, mais ou menos “gástrica”, mas sempre com poucas ou nenhumas concessões às “necessidades” do mercado ou aos “gostos vigentes”. Conta sempre com colaborações internacionais e não são nada desprezíveis esses nomes convidados.

Este último número é o objecto mais curioso, já que se pode dizer que não tem capa, mas são simplesmente os cadernos cosidos e colados. Mais, é uma aposta no texto, mas ainda assim sobre a banda desenhada: possuindo alguns artigos de opinião e entrevistas (Mattotti, Chris Ware, Anke Feuchtenberger, Olivier Deprez), a grande aposta e força deste número são os ensaios. São sobretudo ensaios sobre as particularidades desta arte, todos eles díspares entre si, com aspectos divergentes ou simplesmente diferentes, mas concordando na latência estética geral da banda desenhada e na existência efectiva de várias manifestações que demonstram esse poder. Encontrarão, portanto, ensaios de Domingos Isabelinho, de Jean Balser, Paulo Patrício, Mário Moura, Olivier Deprez e ainda um de moi-même (sobre a “expressão”, conforme Wittgenstein, aplicada às ideias inauguradoras de Rodolphe Töpffer). Há ainda um pequeno ensaio sobre o primevo “romance japonês” por Magenta Interior que, não estando imediatamente relacionado com a banda desenhada, a sua simples presença nestas páginas estabelece um salutar diálogo inter-artístico e inter-sistemático.

Se bem que já exista uma bibliografia – sobretudo estrangeira – merecedora de um estudo intelectual e estético da banda desenhada, para os que teimam em que “não se pensa a bd” esta Satélite é um bom primeiro passo.

Nota: tenho o desprazer de indicar aqui que este terá sido o último número da Satélite Internacional. Os editores não reúnem as condições e as vontades para o continuar, ou pelo menos continuar a sua publicação nos termos até agora feitos. Talvez seja possível que o colectivo A Língua - Isabel Carvalho e Pedro Nora - venham a editar outras publicações no futuro, mas não será, de forma alguma, um avatar ou a continuação da S.I. É pena, mas absolutamente compreensível. Julgo que não estarei a surpreender ninguém. Fica a falta, mais uma vez...

Publicada por

Pedro Moura

à(s)

2:49 p.m.

0

comentários

![]()

Etiquetas: Academia, Antologias

O Rei Macaco. Terada Katsyua (Saiyukiden/Dark Horse)

(Uma vez que se encontra nos escaparates a versão em língua inglesa desta obra, deixo aqui o artigo que escrevi há uns anos para o club otaku, sobre a versão original.)

Heavy Metal Son-O-Kong.

Se os fãs da série Dragon Ball ainda não sabem, já é tempo de o aprenderem...

Um dos clássicos da literatura chinesa, uma das obras seminais e centrais do cânone da literatura asiática é um enorme livro intitulado Viagem ao Oeste. Ainda que seja baseado numa colagem de vários mitos, contos folclóricos, novelas orais perdidas nas tradições, e q.b. de história, a sua recompilação por Wu Cheng-en – durante o século XVI, dinastia Ming – cedo se tornou incontornável na aprendizagem de qualquer das artes da palavra. Viagem ao Oeste, também conhecido no Ocidente por Macaco ou Rei Macaco, conta as aventuras do monge Xuanzang, e dos seus companheiros, numa viagem até à Índia em busca de escritos e da luz do Budismo. Os companheiros são um homem ex-monstro marinho, um porco que abandonara uma vida de crime, e um macaco... mas não um macaco qualquer, o rei-macaco...ou que se auto-proclama rei, para pesar e cólera de muitos, inclusive divindades. As peripécias são fabulosas, desde o roubo do pilar do oceano ao rei dos mares (um dragão), a descida aos Infernos, as lutas com os deuses, a oferta da nuvem voadora, etc. Uma leitura inesquecível que demonstrará que se a tradição do fantástico é relativamente recente no Ocidente, o mesmo não se passará no Oriente.

No Sudoeste Asiático esta personagem mítica é conhecida por Hanuman, e já aparece no épico Ramayana, na Índia do século III, a saga do deus Rama. Na Tailândia, por exemplo, é conhecida como Ramakyen. Se alguma vez visitarem Bangkok, e visitarem o turístico, mas obrigatório Grande Palácio, e o Wat Phra Keo, no seu interior, encontrarão nas paredes uma enorme representação desse épico em frescos, que datam do século XIX, mas sofreram várias remodelações e restauros. E em mais do que menos partes desses frescos verão sempre Hanuman, o rei-macaco, nas suas aventuras fabulosas.

Mas a história a que nos referimos em primeiro lugar é largamente conhecida sobretudo na China, na Coreia e no Japão, com o título de Sayûki. Serve isto para fazer entender que versões destas histórias ou do próprio Rei-Macaco sobejam... e como não poderia deixar de ser, das versões existentes, a banda desenhada faz jus da sua liberdade, inventabilidade e recursos. Até à data, a versão mais fabulosa, apesar de afastada do texto clássico, é de facto a série de Dragon Ball, iniciada por Akira Toriyama em 1985 e que explodiu em uma miríade de parafernália de merchandising pior que Gremlins alimentados debaixo d’água às 3 da manhã... Essa é a mais estranha. Ou não?

Eis que entra Terada Katsyua. Nascido a 7 de Dezembro de 1963, na cidade de Tamano, prefeitura de Okayama, Terada ganhou grande respeito sobretudo como ilustrador. O seu trabalho pode ser visto associado a universos de jogos, filmes e outras séries de banda desenhada (Terra, Blood: O Último Vampiro, etc.), recordando um pouco a relação da arte e dos produtos de que outro mestre ilustrador japonês, Yoshitaka Amano, partilha. Terada foi também o criador também de um design espectacular da personagem Hellboy de Mike Mignola (Dark Horse) e que levou à criação de uma estatueta (julgo que de vinil).

Apesar disto, ele define-se como um artista de rakugaki, isto é os desenhos que fazemos num bloco quando distraídos, esboçamos ou não pensamos muito conscientemente no desenho que nasce na página. O que em inglês se chamaria doodling e em português rabiscar. Terada Katsuya diz fazer rakugaki desde os 3 anos e define-se como aspirante a Rakugaking. Daí ter publicado muito recentemente um livro de 1000 páginas apenas de rabiscos! Mesmo assim, é preciso dizer que embora seja bem conhecido pela sua minuciosidade e capacidades de representação plástica pouco comuns no mundo do mangá, não é um autor prolífico de bd, tendo-se limitado a algumas histórias curtas, a preto-e-branco ou a cores espalhadas nas mais díspares publicações. Dos quatro livros publicados, três são de ilustração: Katsuya Zenbu (Kodansha: 1999), Terra’s Cover Girls (Wani Magazine: 2000) e Rakugaki (Mosh Books: 2002). Mas, em 1998, publicara o primeiro volume de Sayukiden: Daienou (Shueisha: 5ª ed., Dez 99), mais uma versão, como o título indica, da saga do rei-macaco.

O tipo de traço e o uso de cor e de computação gráfica distingue Terada facilmente, se estiverem a fazer um browsing numa livraria de mangá. A influência do tipo europeu é também visível e ele admite ter Moebius como uma força que o atrai plasticamente. De facto, e folheando o seu livro de ilustração Terra’s Cover Girls, outra publicação vem à memória, agora remotamente associada a Moebius: Metal Hurlant, ou na sua versão americana, Heavy Metal. Se se recordarem que a partir dos anos 80 esta(s) revista(s) passaram a ter mulheres despidas, em poses sensuais e com pouca roupa, se não contarmos depois com a inclusão de artilharia de uso pessoal pós-nuclear à sua volta cobrindo as partes pudibundas, entenderão o ambiente.

De facto, Sayukiden é uma versão heavy metal do rei-macaco. A variação de Terada leva-nos a um texto mais adulto, nos campos violento e sexual, assim como a liberdades do foro religioso que seriam impensáveis noutras versões.

A acção começa com um episódio conhecido: o protagonista encontra-se debaixo da Montanha dos cinco dedos, que Buda lhe pôs em cima para lhe acalmar a ira em relação às hostes do céu... Mas as imagens não correspondem a versões mais célebres... as splash pages mostram aves-vampiro, onomatopeias de terror, e um rei-macaco de olhos atravessados por espigões. Um flashback faz-nos retornar a um deserto onde uma mulher bela, de seios abastados e proeminentes parece pedir-lhe ajuda... mas o grande guerreiro dos monos arranca a cabeça à pobre mulher com o costumeiro pilar. Revela-se afinal uma criatura monstruosa...e partir daí, violência a toda a hora, monstros de cabeças decapitadas, encontros com mulheres de corpos que se explodem numa sexualidade frontal, uma cativa que tem poderes desmesurados sempre despertados pelo prazer físico, onomatopeias exageradas e integradas na imagem. Aliás, é esta mulher presa que parece substituir o venerável e santo monge Xuanzang.

A cena mais sensacional é quando os deuses recorrem a Buda lui-même para pôr um fim a um combate estrondoso (no qual Son-O-Kong se multiplica em vários si-próprios); contudo, o nosso anti-herói espeta-lhe com o pilar no olho, e aumenta-o (ao pilar, entenda-se) arrancando metade da cabeça do Despertado. O deus supremo engole-o depois e consegue domá-lo através de conversa, magia, sexo... mas por pouco tempo, aprisionando Son-O-Kong então na montanha, retornando à cena que abrira o livro.

Narrativamente, talvez não seja das obras de mangá mais interessantes. Existem divisões a mais, com separadores imensos, e splash pages que pouco ajudam à injunção de um ritmo regular da estória. Mas Terada Katsyua é conhecido pelas ilustrações e sabe tirar partido do seu talento para equilibrar os seus defeitos de contador. Folhear um livro dele, inclusive este, é uma experiência de imagens, de uma imaginação plástica quase sem limites, que criam uma vontade atroz em que as cenas que se passam, mesmo no limite da obscenidade e do abjecto, não terminem.

Publicada por

Pedro Moura

à(s)

9:53 a.m.

3

comentários

![]()

Etiquetas: Japão

25 de outubro de 2005

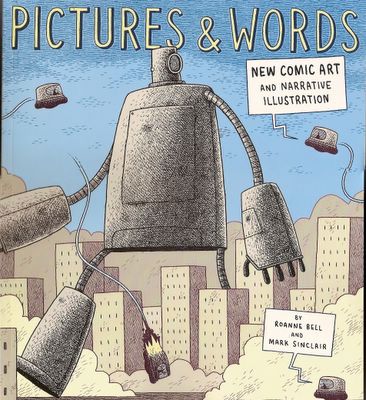

Pictures & Words. Roanne Bell e Mark Sinclair (Laurence King)

Há pouco tempo, falei do generalista livro de Carlos Pessoa e falei de uma certa aura de oportunidade desperdiçada. Tendo em conta a tacanhez e a inveja mesquinha que por vezes se faz passar por espírito “nacional” (seja lá o que isso for), gostaria de começar por dizer que não se devem certas desilusões em relação às produções portuguesas ao facto de serem portuguesas, e ser mais exigente ou menos condescendente por isso. Trata-se simplesmente de um discernimento (o meu, obviamente) que pretende um diálogo embebido num panorama o mais largo (e alargando-se) possível. Logo, não será surpresa que certas desilusões possam também ser provocadas por publicações aparentemente respeitáveis, como este volume sobre a arte e as especificidades da banda desenhada, editado pelos britânicos Roanne Bell e Mark Sinclair. Apesar do design do volume ser, ainda que simples, soberbo, e de uma clara legibilidade, não o salva dos problemas de raiz que apresenta, a saber, os seus próprios fundamentos teóricos.

Este livro é como que um catálogo, ou uma mostra, de exemplos de “boa banda desenhada” (incluindo vinhetas únicas), estando os três capítulos divididos nas seguintes linhas de força: bandas desenhadas “mudas”, de uma vinheta, e as relações texto-imagem. Quanto a esses critérios inaugurais, não há nada a dizer, já que toda e qualquer opção implica deixar algo de fora. O problema começa logo pelo facto dos exemplos (do 1º e 3º capítulos) serem excertos de trabalhos mais vastos, o que, se por um lado servem de boas ilustrações à ideia discutida, de pouco servem contudo para entender a sua contextualização na obra completa e nada satisfazem quem não conhece ou não pode conhecer essa mesma obra (existem indicações, porém, de quando e como foi essa obra publicada).

Mas para um livro que se intitula Pictures & Words, afinal pouco se reflecte sobre as díspares relações possíveis que se podem estabelecer entre elas. Algumas técnicas são exploradas, como por exemplo a discrepância entre discurso directo e imagens, mas o exemplo que dão de Jordan Crane não é particularmente diferente do que se pode encontrar em muitos outros artistas (nomeadamente Chris Ware).

Tendo como subtítulo New Comic Art and Narrative Illustration, tampouco nos admiraria que a esmagadora maioria dos trabalhos fossem contemporâneos (posteriores a 2001), e ficava-se mais uma vez pelos problema de se ter de aceitar o critério escolhido. Mas o facto de existirem excepções, com os exemplos de Andrzej Klimowski (com o seu magnífico The Depository, de 1994 – e a desculpa de ter saído uma edição polaca em 2001 parece-me esfarrapadíssima) e de David “cala-te lá com o não sabes desenhar” Shrigley (com trabalhos de 98), desregula logo essa mesma opção, e revela ainda mais a incompleta dedicação ao tema de fundo, a saber, das estruturas e potencialidades deste modo de expressão.

Se bem que se possam encontrar alguns aspectos positivos na natureza verdadeiramente internacional da escolha, e no seguimento de um certo ambiente de produção, mais inclinado aos trabalhos “alternativos”, aos “artísticos”, isto é, àqueles que procuram satisfazer uma necessidade não remetida à narratologia simples, mas ao modo concreto de a tornar mais significativa, uma segunda e mais informada consideração também põe isso em dúvida. Não é que esteja aborrecido com a ausência de Portugal (apesar da indicação tangencial à Satélite Internacional e à Bedeteca de Lisboa), pois isso é, infelizmente, expectável, dadas as “quotas de representação”. Mas não haver nenhum exemplo de Espanha, do Brasil, ou do Japão (pasme-se!), leva a colocar sérias dúvidas na selecção final. As grandes ausências são também marcantes, e repito o nome de Ware para nos limitarmos. Quanto ao ambiente “alternativo”, a inclusão dos trabalhos dos artistas britânicos Barnaby Richards, Nikhil Singh (nascida na África do Sul) e John Dunning não traz nenhum balanço em relação à noção experimentalista que parece estar em jogo. Não obstante a qualidade dos seus trabalhos, a inclusão de nomes como Barry Blitt, Jason, e mesmo Marjane Satrapi, é estranhamente vã em relação aos princípios que se prometiam avaliar e exemplificar... E isto continuaria...

Os aspectos mais problemáticos são todavia as afirmações (sem contraditório) teóricas espalhadas pelos textos de apresentação e de descrição dos trabalhos/artistas. Seria exaustivo elencar aqui todos, mas vejamos, por exemplo, alguns deles. Logo no texto de introdução às bandas desenhadas “silenciosas” diz-se que essa é uma forma que é usada desde 35 000 a.C., nas cavernas paleolíticas, passando pelos hieróglifos e a Capela Sistina. Depois de tantas discussões e publicações dedicadas à evolução das Artes, da Estética, das suas relações com a Língua, e mesmo estudos relativos à banda desenhada em particular, este tipo de boutades acabam por ser cretinices indesculpáveis. Afinal, na ausência de linguagem escrita no Paleolítico, é difícil falar de uma “ausência de texto” consciente; os hieróglifos, não é mistério nenhum, não têm valor iconográfico, sendo uma notação sobretudo fonética (consonântica) apesar de alguns valores residuais semânticos; e querer exercer algum tipo de estruturação sequencial ou mesmo multivectorial na obra de Miguel Ângelo a partir do conceito contemporâneo da banda desenhada é um violento e crasso equívoco intelectual. Historicamente, a visão é afunilada – como não podia deixar de ser para britânicos (não sendo britânico, Hobsbawn poderia ter exercido aqui alguma luz sobre os autores). E só poderia continuar com etcs...

O livro é um belo objecto, sem dúvida. Uma boa compra para “livro de mesa de café”, ou até como directório de descoberta de novos trabalhos que eventualmente não conheçam. Mas o preço não convida a uma compra fácil (19.95 libras). Finalmente, a fundamental e frequente falaciosa falibilidade faz-me fremente de fabricar mais fffs.

Publicada por

Pedro Moura

à(s)

12:39 p.m.

0

comentários

![]()

Etiquetas: Antologias, Experimental

Comic Art Magazine. AAVV (Comic Art)

Já aqui se falou de publicações dedicadas à banda desenhada que não de banda desenhada, desde livros de ensaios, publicações periódicas de diversos, reuniões felizes de textos, livros de arte. Comic Art é uma relativamente recente publicação norte-americana (saiu o sétimo número, aqui retratado) que versa assuntos vários relacionados com a arte do desenho narrativo – já que, discussões e definições à parte, inclui o cartoon, a caricatura, o gag, entre outros modos. É uma publicação cara, devido ao papel lustroso, a impressão totalmente a cores, mas é um excelente instrumento de trabalho, de arquivo, de educação, enfim.

A diversidade vai além das já indicadas. Em primeiro lugar, em termos temporais, já que não se cinge à contemporaneidade, tampouco a uma suposta “época de ouro”, ou a um qualquer nicho de produção. O mainstream e o underground vão de mãos dadas, na única senda possível: a da qualidade superior (cujos valores ou tramas são dispostos no seio dos próprios artigos). A esmagadora maioria dos autores discutidos são, como seria de esperar, norte-americanos, mas alguma atenção é prestada a outras paragens, exemplificado pelo artigo (em dois números) sobre Hergé, ou um outro sobre “o inventor da banda desenhada”, Rodolphe Töpffer, num artigo com a colaboração do nosso Leonardo de Sá.

Não sendo uma revista que se preste à notícia e às controvérsias (bem-vindas) do The Comics Journal, nem à bonomia de outras publicações (como Comic Book Artist), prefere antes textos de maior fôlego, ora de um pendor histórico ora estético ora ensaístico. Se a maioria dos autores são também facilmente reconhecíveis para um leitor atento de banda desenhada dos nossos tempos, surgem sempre surpresas agradáveis – para mim, por exemplo, foi interessante descobrir mais duas facetas de Harvey Kurtzman (uma quase Oubapiana!), ou descobrir melhor a obra de H. M. Bateman, ou ver trabalhos inéditos de Seth ou Dave Collier. Numa biblioteca de textos passivos sobre banda desenhada, esta talvez seja uma publicação obrigatória e, não paradoxal mas necessariamente, activa.

Publicada por

Pedro Moura

à(s)

12:08 p.m.

0

comentários

![]()

Etiquetas: Academia

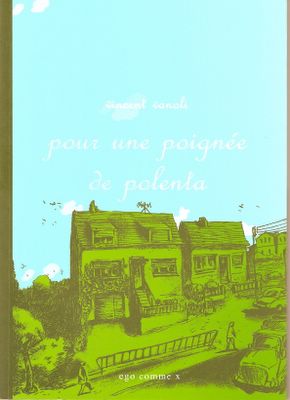

Pour une poignée de polenta. Vincent Vanoli (ego comme x). Histórias de dois semi-homens II.

Vincent Vanoli. Por um punhado de ideias.

Se bem que não é a primeira vez que VV se aventura pelo género autobiográfico, por onde passara com algumas páginas na publicação Lapin e em Sentiers Battus, e parecendo-me que estará mais à vontade com outros géneros que combinavam a ficção do maravilhoso a um círculo aparentemente banal da vida (sobretudo com L’Usine Électrique) é porém esta a primeira vez em que essa aventura é o mais completa e coesa possível.

Pour une poignée de Polenta apresenta cinco capítulos de tamanhos e temáticas desiguais, que tomados solitária e desassociadamente poderiam servir de histórias curtas, individuais, mas que fazem um todo: uma discussão entre que equilíbrio existirá entre o indivíduo, entidade separada e auto-suficiente, e a família como ideia de continuidade, fazendo deste livro um interessante relato no largo tema da memória e identidade. As raízes familiares, a memória dos outros como herança do próprio, as expectativas e as fantasias leves que elas proporcionam, está tudo aqui. Podendo ser o título ser traduzido literalmente por “Por um punhado de papa de farinha”, que é o que o seu avô paternal, lenhador italiano, recebia como pagamento diário, VV parece apontar para o punhado de ideias que tenta organizar neste novo livro.

Nas suas experiências anteriores, de histórias mudas (Giboulées) a adaptações de obras literárias (J’irai faire Kafka sur vos tombes?, a partir do romace de Michel Chevron e integrado na colecção do detective Le Poulpe da editora; e o Decameron de Boccacio), VV sempre apresentou um desenho muito estilizado, com as pontas dos narizes terminando num caracol, por exemplo. VV pertence a um grupo de artistas recentes que parece referenciar-se no Expressionismo alemão de Otto Dix ou num Murnau que tenha atravessado Cocteau – e isto é uma citação directa – referência que tem sido repetida várias vezes. Mas neste volume o desenho assume-se menos estilizado, apesar de não poderem ser considerados realistas e estar seguro que as suas figuras não agradarão a todos os leitores. O trabalho de um grafite carregado continua, tal como um certo minimalismo na disposição das vinhetas, sempre duas por prancha neste livro.

Não obstante o que disse até ao momento, de se tratar de um volume que se reporta ao autobiográfico, há momentos de escape, como quando surge um VV “italianizado” ou o último episódio, num hipotético futuro em que o autor se tornou um epígono do Imperial Disney. As imagens permanecem sempre no território do realismo, sem qualquer hipérbole, tirando um caso pontual das páginas 62-63 em que o protagonista surge conforme a fantasia do momento o ordena.

Conclusão: Ambos os autores, cada um à sua maneira, vão preenchendo mais uma variação do grande tema da “vida normal”, da “de todos os dias”, tradição cada vez mais respeitada e cujos avatares na bd se multiplicam. E esse respeito a um eventual cânone não diminui o interesse nem a relevância destes novos trabalhos. (Esta parte foi antes publicada na revista Número, depois da parte sobre Huizenga).

Publicada por

Pedro Moura

à(s)

12:07 p.m.

0

comentários

![]()

Etiquetas: França-Bélgica

Or Else. Kevin Huizenga (Drawn & Quarterly). Histórias de dois semi-homens I.

Introdução: Não será vergonhoso para a valorização de um artista a sua inserção numa longa tradição, ou mesmo num género. Vivemos em dias demasiadamente preocupados com, a meu ver, vãos princípios tais como a originalidade, a novidade, o moderno, e/ou o cool, falsamente indícios da condição de um verdadeiro saber fazer artístico e cegos perante a História. Kevin Huizenga (KH) e Vincent Vanoli (VV) têm-se inscrito numa tradição de autores cujas personagens vivem em narrativas aparentemente displicentes, desprovidas de grandes acontecimentos que não os de uma vida dita “normal”, se bem que por vezes surjam momentos de maior desvario ficcional. Essa tradição poder-se-á – como é indicado vezes sem conta – iniciar nos trabalhos conjuntos de Harvey Pekar e Robert Crumb, e no qual se poderiam incluir muitos outros trabalhos mais recentes (sobretudo na América do Norte, com uma inúmera e sobejadamente conhecida lista, mas também na Europa, na qual além de autores alternativos, me parece também incluir-se a série comercial Monsieur Jean de Dupuy e Berberian). Mas poder-se-á talvez mesmo remontar às origens deste modo de expressão, se tivermos em conta a “pré-bd” Voyage entre deux eaux, de 1829, de Rodolphe Töpffer, na qual o próprio autor se representa desapreciadamente.

Kevin Huizenga. Ganges e seus afluentes.

KH é um artista (EUA) que vem do mundo das fanzines, com Supermonster, onde cultiva quer experiências formais (Chan Woo Kim; que republicada no primeiro número do comic aqui representado perde na paginação “normal” a especificidade inventiva original) quer episódios de um quotidiano cuja simplicidade é densa de ilações (Walkin’). Ambas prontas a consumir no seu site. Mas é sobretudo com os trabalhos nos quais desenvolve o seu alter-ego Glenn Ganges (GG), que há uma maior aproximação ao campo ficcional, e por vezes mesmo a géneros mais fantasiosos. Para já, não há correlação biográfica entre o autor e a personagem, ao contrário do que se poderia supor à partida. É isso o que me faz recordar M. Jean. Mas se a maior parte das preocupações da personagem a inscrevem numa realidade mais ou menos inteligível e comum a todos os mortais, há outros momentos nos quais ela se coloca num outro nível, mais próximo, como já tive oportunidade de o dizer (Quadrado 6), de autores literários como Paul Auster ou Haruki Murakami. Vejam-se os episódios incluídos em Drawn & Quarterly Showcase, nos quais a vida do jovem casal Ganges se cruza com um conto tradicional italiano e outras paranóias urbanas, como o chilrear fenético de pássaros ou uma limpeza às carpetes. Mas as histórias mantêm-se sempre claras, relativamente simples, sem pontos por dar. Esta personagem permite ao autor procurar contribuir à sua maneira para o minimalismo, escola gráfica tão em voga nos Estados Unidos, cuja formulaica “economia de meios” já parece ter-se tornado axioma, pelo momento... Pelo contrário, o desenho de KH é falsamente falso e nada tem de inacabado. É um desenho que baixa as personagens a um mínimo de informação gráfica, mas em que KH reverte os valores no sentido em que a sua economia lhe permite centrar-se na história, numa maior estruturação das narrativas e dos mecanismos que a fazem avançar, não perdendo tempo, por exemplo, numa cansativa busca por novidades formais. Outros fá-lo-ão de uma maneira bem mais conseguida e pertinente, como Nick Bertozzi (Rubber Necker) ou Jason Lutes (Berlin). Os acontecimentos relativos à vida de recém-casado, e depois de recém-pai, de GG, associam-se às pequenas revoluções típicas de um jovem casal, sobretudo o apalpar terreno cego à medida que se vive. Mas o interessante exemplo da inteligência deste autor, consciente ou não, é a integração do seu próprio programa num qualquer outro a que seja convidado. Numa antologia que reunia vários autores independentes de bd norte-americanos, Orchid, em que se pedia que adaptassem para bd contos de cariz fantástico do mundo literário anglófono do séc. XIX, KH optou por um conto do irlandês Joseph Sheridan Le Fanu: mas não o adaptou de uma forma mais ou menos previsível, optando antes por o integrar em mais um dos nós da contínua vida do semi-autobiográfico Ganges. (Esta parte foi antes publicada na revista Número, seguida pela parte sobre Vanoli.)

+ Or Else é o título das publicações de Huizenga na Drawn & Quarterly. Faz parte deste movimento a que chamei tentativamente de post-fanzine (* e *). Reúne trabalhos inéditos e éditos, sendo a maior destes últimos reformulados. Junta ainda pequenos exercícios formais, apontamentos e desenhos soltos, mais interessantes uns, menos significativos outros. Seguramente que haverá uma colecção de Ganges mais tarde, mas a busca de Huizenga mantém-se conforme os anteriores trabalhos.

Publicada por

Pedro Moura

à(s)

12:06 p.m.

0

comentários

![]()

Etiquetas: EUA

Vários fanzines. Marco Mendes & Miguel Carneiro, amigos (autoedição)

Apesar deste ser um fanzine singular, talvez não incorra no erro de o colocar no seguimento dos outros três anteriores, Paint Suck’s, Lamb-Hãert e Hum, Hum! Estou a ver... (aliás, corroborado pela capa deste mesmo fanzine, como podem confirmar). Nem em considerá-lo como palco de experiências gráficas e de expressão, ou laboratório, a outras edições futuras, uma vez que a mesma equipa se prepara para lançar uma nova publicação, em moldes menos “fanzinistas”..., a Cospe Aqui, com colaborações de mais artistas nacionais (Janus inclusive) e internacionais (o famigerado Mike Diana). Nada disto implica uma minha consideração de “melhorias” ou “evoluções”, como se o fanzine de nada servisse senão “tentativas”, “experiências”, “brincadeiras”. Insisto nos mesmos pontos, sempre.

Aliás, asseveram os mentores do(s) projecto(s), Marco Mendes e Miguel Carneiro, que “o que nos movia era a vontade de compilar desenhos, histórias e outros trabalhos, que se encontravam “perdidos” em casa e nos ateliers de alguns amigos nossos”. Nada de novo a Oeste, em termos de fanzines. E coligir ruínas para erguer novos e brilhantes edifícios não é tarefa irrealizável, de Piranesi a Walter Benjamin, e passando aos novos “Gabinetes de Curiosidades” que pululam nas artes visuais e mesmo na banda desenhada (sendo o fanzine o seu privilegiado território).

A nucleização natural destes meios tem a Faculdade de Belas Artes do Porto como ponto agregador, mas sobretudo o “desencantamento com a realidade do meio artístico local\nacional e internacional, que nos deprime”. Ou seja, a toda uma costumeira “depressão jovem urbana” muito arreigada aos fanzines, aliam-se preocupações bem mais vastas e informadas num contexto estético complexo. Esta atitude não é, ainda assim, surpreendente, e recorda, entre nós, a experiência de Alice Geirinhas, João Fonte Santa e Pedro Amaral, d’A Vaca que Veio do Espaço e A Facada Mortal, também com conexões subterrâneas a uma certa veia da arte (sua) contemporânea. Notável num grupo de amigos unidos pelas bandas desenhadas (e estudo das artes visuais) que se reagregaria mais tarde como colectivo artístico, os Sparring Partners.

Este outro grupo também se move contra um certo “bom comportamento”, não por uma razão de choque bacoco, mas pela franca irritação que sentem face a... “conformismos moles”, se me permitirem que cite um dirigente político (sem com isso vos permitir fazer ilações políticas mais gerais)? Aceitemos, pois, mas de imediato se sente que se a irritação é natural nas relações do mundo da arte contemporânea portuguesa (e suas danças galerísticas, museológicas, institucionais, críticas, premeísticas e apoiísticas, publicitárias e etc.) a reacção tomada é um tanto ou quanto “fora do penico”. Ok, João Marçal faz uma piada porno-escandalosa com a obra de Robert Smithson... E então? Será que crêem, de facto, que o gesto que o fanzine tenta criar chega sequer às margens desse mundo, ou simplesmente atrai quem já está nessas mesmas margens e partilha do mesmo pensamento? Nesse sentido, não posso senão entender esse objectivo como francamente falho. Seja como for, vivemos um tempo com circunstâncias de produção e circulação das artes demasiado fluidas e maleáveis (resta saber como), para que este tipo de crítica “geral” ao “estado das coisas” esteja de facto a dirigir-se a algo em concreto. Soa mais a ressentimento mal colocado. Também os Red Hot Chili Peppers diziam que jamais tocariam na MTV e veja-se onde acabaram...

Mas se se desligar a produção destes fanzines desses objectivos ciclópicos (enormes e de um só olho) que os próprios autores parecem querer fazer passar, e os olharmos enquanto portadoras de valores que lhe são próprios, então estaremos um francamente bom grupo de fanzines portuguesas. Vejamos o trabalho dos dois “mentores” com mais atenção.

O trabalho de Marco Mendes é o mais surpreendente e mais interessante de todos, a meu ver, sem com isso diminuir o valor dos restantes. O seu desenho é realista como não se costuma encontrar pelas nossas paragens, sem com isso significar os facilitismos ou clichés que o realismo pretende invocar a maior parte das vezes neste círculo de produção. Confessando beber de uma certa aura e autoridade do amigo e pintor Arlindo Silva (cujos trabalhos se incluem nas publicações e se podem ver na sua gloriosa cor em www.anamnese.pt, relançando o tal “inconformismo” em relação ao mundo das artes em cheque), Marco Mendes não deixa nenhum detalhe de fora, desde que concorra para a liberdade do olho se demorar na ordem dos seus desenhos. De acordo com o próprio, estas breves compilações de “desenhos à vista” (mais esboçados aqui, mais finalizados ali) e “excertos de conversas” (apresentados das mais variadas maneiras) poderão eventualmente ser arrumados de acordo com alguma ordem cronológica, axiológica, logo, narrativa ou sequencial, e então funcionar “como páginas de um diário em banda desenhada, que para já narram um ano de vida em comum [com os amigos retratados]”. Havendo uma preocupação de facto com a narratologia permitida pela banda desenhada – e afastando-se assim de uma aproximação mais formal e “artística” da banda desenhada (leia-se, “experimental”?) – pergunto-me se não haverá aqui uma possibilidade de estarmos perante um projecto análogo ao Journal de Fabrice Neaud? Não digo que Mendes esteja imitando, e até me pergunto se conhecerá essa obra. Simplesmente noto entre estas breves páginas espalhadas nos fanzines e fora deles e a obra do francês (4 volumes pela ego comme x) uma busca e caminho comuns. Obviamente que a de Neaud, tendo atravessado o espaço necessário à publicação em forma de livro, atravessa toda uma série mais complexa de estratégias, necessariamente longínquas desta aproximação mais directa e imediata aos acontecimentos de Marco Mendes, mas a linguagem plástica, a estruturação/encenação das personagens (existe sempre, é inevitável; “deturpar as histórias”, diz o autor), é análoga à de Neaud. Até mesmo uma certa aura sensual do(s) corpo(s) masculino(s) se parece repetir no autor do Porto, ainda que a homossexualidade seja um dos temas centrais dos Journaux e nada o indique aqui (há, porém, uma curta “memória de Verão” à la Tomine no último fanzine por Nuno Ramalho). Não é que o que está apresentado não possua força, mas se alguma vez se coligir num só, e coeso, volume, talvez estejamos perante uma novidade de fôlego entre nós, pois uma aproximação autobiográfica a plenos pulmões jamais se cumpriu em Portugal (que eu saiba).

Quanto a Miguel Carneiro, não é de somenos importância nem desmerecedor da nossa atenção. As aventuras do Monsieur Pignon (ou Sr. Pinhão) seguem uma estratégia balançada e prevê-se mesmo a publicação de um livro. Esta personagem faz-me, fisicamente e em termos de relação diegética com as restantes personagens, recordar o Espião Acácio de Relvas, e o Fernando Pessoa enquanto personagem de Fernando Pessoa Contra o Homem-Aranha de Rui Sousa Coelho (Ulmeiro), colocando-se ora em situações de um quotidiano rasteiro (amigos, a namorada) ora estranhas, absurdas, povoadas por várias e estranhas personagens (prometendo o autor que ainda se complicará mais) e entregando-se a diálogos agora amorosos, agora citacionistas, ora mesmo metafísicos intercalados com piadas à Fernando Rocha. Dos nossos contemporâneos, tanto se poderia pensar em Kaz e Ivan Brunetti como em Johnny Ryan. Mas tendo em conta a ordem dos fanzines, talvez se venha a desligar das piadas mais brejeiras para de facto se aproximar de alguma força conceptual, sem vergonhas e preso à necessidade de dizer “caralhadas” para disfarçar a verdade intelectual acabada de proferir momentos antes.

A participação de outros dos colaboradores, mesmo os regulares, é muito díspar em termos de tipo e qualidade: as breves páginas de Mariana Santo surgem como uma espécie de variação sobre Carneiro, mas com as suas idiossincrasias, obviamente; os ratos de André Sousa e os “cromos” de João Marrucho mostram possibilidades inovadoras em termos de histórias de uma página/painel. É divertida a inclusão de desenhos infantis de Marco Mendes na Lamb-Hãert, que não deixando de ser infantis, são uma mostra do virtuosismo que viria a atingir. Para ser sincero e directo, as histórias de Didi Vassi são fracas e derivativas, existindo à esquerda e à direita o mesmo tipo de trabalhos “porcos, feios e maus”. E se se podem encontrar alguns exemplos cheios de humor e valor estético nessa família (Mike Diana, claro está, Pepe del Rey, e até mesmo Janus – se bem que a arte deste seja mais virtuosa), estas adolescências inconsequentes não têm perdão. Como será de esperar, há uma flutuação s. Alguns são francamente adolescentes e inconsequentes.

Esteve na lista para o prémio dos fanzines no Festival da Amadora este ano, que acabou por ser entregue ao Venham + 5. Mas não faz mal, dizem os editores, pois preferem outro tipo de atenção. Concordo, e espero que essa atenção apenas lhes sirva de alento e combustível a fogos mais altos.

Notas: agradecimentos a Marco Mendes e Miguel Carneiro pela longa resposta que me enviaram por email. As minhas contestações às mesmas ideias estão aqui dadas e as minhas desculpas por não ter escrito directamente antes. Agradecimentos também a Ana Luísa Mirra, que me emprestou o Paint Suck’s e me mostrou outros trabalhos esparsos de alguns dos artistas, e a Marcos Farrajota, pela troca de ideias. Se estiverem interessados em obter mais informações ou a publicação, escrevam para mcarneiro@hotmail.com e/ou marcofbaup@hotmail.com.

Publicada por

Pedro Moura

à(s)

12:05 p.m.

3

comentários

![]()

Gongwanadon. Thomas Herpich (Alternative Comics). Post-Fanzine?, parte 2.

Em relação ao Big Questions, de Anders Nielsen, aqui não se trata de uma publicação que já existira enquanto fanzine (clássico) posteriormente apoiado por uma máquina editorial. Thomas Herpich tinha já uma outra publicação na Alternative Comics, Cusp (de que falei na Quadrado # 5, Junho de 2003), muito similar a esta. Tinha dito que apesar do carácter multímodo dos trabalhos aí apresentados – desenhos soltos, histórias de uma página ou pouco mais, exercícios de estilo – que se poderiam entender ali presentes “bons auspícios”. Na verdade, não posso dizer que sinto as expectativas algo goradas neste Gongwanadon. Sabendo que Herpich trabalha na animação, e que aí emprega todas as suas principais energias, leva-nos a entender as suas publicações em papel como uma espécie de prática terapêutica, de “afterthought”. Banda desenhada automática. Não é que isso em si seja uma escolha moralmente incorrecta ou esteticamente improfícua. De todo! Muitas vezes é até o contrário que sucede, e o território fanzínico é precisamente o mais aberto a esse tipo de experimentação à flor da consciência...

Simplesmente esperava que alguns dos temas, algumas das suas forças, pontos de interesse se mantivessem nesta sua segunda aventura editorial. E estando afastados dois anos um do outro, provavelmente o meu cérebro de polícia estava a desejar por uma espécie de “normalização”... como se só criando uma estória una e coesa fosse o caminho para provar o seu “crescimento” ou “maturidade”. Mea culpa.

Continuam a ser enigmáticas as formas como explora as características mais manifestas dos géneros – high-fantasy, ficção científica, self-fiction – para as derrotar através do absurdo ou de uma curva apertada na lógica que os seus desenhos, aparentemente de linhas suaves e calmas, são capazes. Penso que em “Werewolf” há uma série de piscadelas de olho e convergências para a criação desta história: desde o filme Lobijovem, a toda a panóplia de autobiografias e auto-ficções na banda desenhada (Chester Brown, Jeffrey Brown, Debbie Dreschler, & etc.), e até a uma “piada à Chris Ware”. É como se, neste seu processo ainda em curso de “descobrir a voz”, Thomas Herpich experimentasse vários territórios, estilos, para depois os abandonar – alguns dos desenhos parecem cascas abandonadas de uma ideia fugaz – e avançar numa outra direcção. Nada se apresenta como obstáculo nessa procura, nem um bocadinho de violência, nem um bocadinho de sexo, nem de perversidades hoje “ilegais”.

O nó (mínimo) com a questão do fanzine é tão-somente o facto de, sendo um objecto totalmente liberto, é apoiado por uma casa assente no mercado. Nada mais, nada menos. Mas é isso o que nos leva a pensar numa espécie de abertura contemporânea ao post-zine: ainda como “espaço de liberdade”, mas canalizado por uma máquina comercial com os seus princípios particulares.

Publicada por

Pedro Moura

à(s)

12:05 p.m.

0

comentários

![]()

Etiquetas: Autobiografia, EUA

Big Questions. Anders Nilsen (Drawn & Quarterly). Post-Fanzine?, parte 1.

Os fanzines são, por natureza, objectos que apenas podem ser definidos pela sua intrínseca propensão a poderem escapar-se às definições “normais” (melhor dito, “normalizadas”) de outro tipo de publicações (que poderão ser revistas, jornais, periódicos, colectâneas, antologias, sketchbooks, etc.), e a se nos apresentarem como algo feito numa total liberdade em relação a “valores externos” (editoriais e comerciais, sobretudo). Um outro grande factor definitivo é a sua produção, a qual, a maior parte das vezes, é reduzida em exemplares, numa qualidade de papel acessível (logo desprovida de “luxos”). Mas bastará olharmos algumas das publicações aqui indicadas e a que damos (ou se assumem como tal) esse nome – e este blog não prima por uma grande variedade delas - para demonstrar a profusão que se nos apresenta e a dificuldade que é a utilização de um nome. Algumas são fotocopiadas, outras em offset, uns fanzines meramente agrafados, outros que atravessam um francamente profissional e agradável arranjo gráfico, uns que “põem cá fora” as vontades dos autores tal qual, outras atravessando uma escolha editorial ou princípios apriorísticos e programáticos, algumas editadas pelos próprios intervenientes/editores, outras sustentadas por uma maior e mais bem oleada máquina editorial (e distribuidora). É este último o caso dos dois títulos aqui em discussão nesta secção dupla: Big Questions, de Anders Nielsen, e Gongwanadon, de Thomas Herpich.

Anders Nielsen começou a editar o seu Big Questions como um fanzine de formato clássico. Por volta de 2000 sai um caderno de 14 folhas fotocopiadas e agrafadas: distribuição através de amigos, lojas locais, correio e passa-palavra. À medida que cada um dos números foi saindo, era como que um crescimento exponencial no formato: o segundo é materialmente similar ao primeiro, o terceiro já possui um papel melhor, uma capa elaborada com um supra-título (“Astrophysics”) intricadamente desenhado e mais páginas. O quarto, supratitulado “Asomatognosia” introduz a cor na capa em cartão, aumenta de formato, diminui em número de páginas, que passa a ser em “papel de jornal”; o quinto (como é que direi....? “contracapatitulado”?? “Nothingness”) é ligeiramente menor no formato, maior e melhor no miolo; o sexto é igual mas aumenta substancialmente de número de páginas (das anteriores 36, passa a 48, ainda com uma delas desdobrável).Finalmente, o último número (“Dinner and a Nap”) é publicado pela Drawn & Quarterly. Serão estes aspectos meramente exteriores, sociológicos? Sem dúvida, e fruto imediato dos apoios que foi recebendo, mas também vive em íntima relação com os conteúdos.

Como soe dizer-se, Nielsen foi “crescendo como autor”. Se os dois primeiros números não mais apresentavam do que interessantes exercícios gráficos (uma espécie de enorme e impossível cubo de Kubrick a desfazer-se a recompor-se), algumas anedotas com pássaros entregando-se a situações e linguagens tipicamente adolescentes (humanos) e uma história (fraquita) com personagens humanos, os números seguintes foram densificando as várias histórias que entretanto surgiram e que descobriríamos serem “tramas” de um “todo unificado”. Sem dúvida, “the plot thickens”. Este é um dos aspectos mais interessantes do moço, é contar-nos ora a história de todo um grupo de pássaros e as suas espinhosas relações ora a de um rapaz com um atraso mental, e depois mostrar-nos quais as linhas que cosem uma à outra. Presume-se que mais detalhes de cruzamento surjam no futuro.

E se a edição começou sua, mesmo que rapidamente contasse com o apoio pontual de várias instituições para cada um dos números até (juntamente com um outro seu título, Dogs & Water) se entregar nas mãos da Drawn & Quarterly, ela não mudou em nada. A força criativa e as decisões e o controle de toda a publicação parecem não ter saído do seu poder pessoal. No entanto, uma das perguntas que poderia surgir seria se alguma das suas “vontades”, “pulsões” ou “direcções” se alteraria com essa passagem a um outro tipo de mercado? Estaremos perante um fanzine, um prózine ou uma revista de uma editora? Será uma edição independente? Mas essa é uma independência comercial ou editorial? Ou até mesmo criativa? Não tenho respostas nenhumas. Simplesmente é interessante ver em bom pequeno exemplo que levanta uma excelente big question.

Nota: Anders Nielsen tem outros trabalhos, incluindo na Kramer’s Ergot (que lhe publicou em separata o Sisyphus do quarto número), e esta galeria tem algum do trabalho dele.

Publicada por

Pedro Moura

à(s)

12:04 p.m.

2

comentários

![]()

Etiquetas: EUA

Le Sketch #2. Matt Madden (Paulo Patrício)

Fico-me, infelizmente, pelo recado: Paulo Patrício publica o segundo número de Le Sketch, desta feita com desenhos dos blocos de notas de Matt Madden, seu compincha na edição e pensamento subversivo... O primeiro fora com trabalhos de Jorge Alderete, algo reminiscente e um grafismo norte-americano dos anos 50. Este parece-me um projecto a um só tempo low-fi e low-profile mas que, por essa mesma razão, estenderá as suas raízes por vários cantos indizíveis do "mercado da banda desenhada".

(Para quem não conhece, Matt Madden é um profícuo artista norte-americano, autor de uma excelente "novela", Odds Off (Highwater Books), fundador da ala norte-americana do projecto Oubapo, no seio do qual tem aplicado os "Exercícios de Estilo" de Quenau a uma curta história. Mais, profundamente conhecedor dos mecanismos específicos da banda desenhada, e como já disse noutra ocasião, não sendo propriamente um inovador/inventor, utiliza na perfeição todos esses possíveis mecanismos, sempre o mais pertinentemente associados ao que pretende contar, e como o pretende contar. Prevê-se que saiam em um só volume, e valerá a pena seguramente estudá-lo de perto. É também casado com Jessica Abel, artista com a qual há, obviamente, a um nível gráfico, algumas proximidades... )

Le Sketch são desdobráveis impressos a duas cores (ou uma), totalmente grátis (obrigado!) e encontram-se sobretudo no Porto, nos locais mais "mais". No entanto, tentem: lesketch@vianw.pt e peçam ao Paulo Patrício que vos ajude a obtê-los. Ou mexam-se. Que autores e editores assim merecem uma classe de espectadores mais activos.

Publicada por

Pedro Moura

à(s)

12:03 p.m.

0

comentários

![]()

Etiquetas: EUA

15 de outubro de 2005

Campanha anti-bélica. Unicef/IMPS, d'aprés Peyo

Como alguns de vocês, não sei muito bem que relação terá a ver isto com ler banda desenhada. Talvez se prenda ao interesse, ainda que muito secundário, pelo uso que as hegemonias comerciais, culturais, e até mesmo políticas, podem fazer com esta linguagem ou o que com ela se relaciona. Talvez se relacione com como, do próprio interior da produção mais comercial ou convencional da banda desenhada, é possível criar linhas de estranheza.

Seja como for, esta campanha desejada pela Unicef, produzida pela companhia IMPS e, de acordo com as notícias (googlem), aprovado por Peyo - apesar de terem sido recusados abusos - é por uma boa causa. Leia-se na imagem: ne laissez pas la guerre détruire l'univers des enfants. "Não deixem a guerra destruir o universo das crianças". O vídeo (má qualidade, enviem-me novo link se houver melhor), que mostra o idílio normal da aldeia dos Estrumpfes ser interrompido por bombas pouco-espertas, tenta mostrar as vítimas mais frágeis dos conflitos armados. Bom, seria discutível se este tipo de instrumentalização das crianças funciona, já que uma vítima não é, a meu ver, contabilizável, e não julgo existir hierarquias de "inocentes" (ou o são, ou não). Por outro lado, num momento em que o próprio Exército dos E.U.A. lança um jogo de computador para seduzir os mais jovens e conseguir recrutá-los (jogo em que se mata e morre no conforto do lar), novos canais de educação não são lançados nas nossas sociedades mais "avançadas", quando a ignorância continua a ser o prato do dia, pergunto-me se são os duendes azuis que nos ajudarão a despertar as consciências.

Mas isto nada tem a ver com "ler bd"... Ou, ao ser-se fã de títulos como The Authority e Sleeper, ou autores como Warren Ellis e Frank Miller, talvez no fundo seja também...

Publicada por

Pedro Moura

à(s)

8:32 p.m.

0

comentários

![]()

Othello. Denis Deprez, d'aprés Shakespeare (Casterman)

Denis Deprez é irmão de Olivier Deprez e também participou, desde os primeiros números, na revista Frigobox, na qual foi desenvolvendo o seu estilo gráfico, muito diverso quer em termos de materiais quer em termos de plasticidade. Nesta sua adaptação – e vejam precisamente o texto sobre O Castelo do irmão Olivier sobre o que uma adaptação pode ou não ser – do Otelo de Shakespeare, a escolha de armas recai no que me parece ser a pintura. Sinceramente, confesso a minha ignorância se estamos perante algum uso complicado e misturado de aguarelas e pastéis, mas a falta de quaisquer linhas de contornos, lápis ou tintas negras, a aplicação portanto directa das cores, e as pequenas pinceladas que vão compondo todas as figuras e objectos de cada uma das vinhetas levam-me a pensar, de facto, no trabalho da pintura. Aliás, já havia sido este modo de trabalho anteriormente adoptado por Denis Deprez para o Frankenstein de Mary Shelley (na mesma colecção e editora). Mas ao passo que nessoutra adaptação – onde se mantendo os episódios e as personagens, se alteram os diálogos de forma a se chegar a um texto mais imediato e próximo dos leitores dos nossos dias – as cores se demoravam por paragens mais sombrias, aqui recaem em escolhas de jogos duplos: quase sempre cada vinheta apresenta duas cores principais, ora complementares, ora contrastantes (azuis, azuis e violetas, laranjas e/ou ocres e violetas, vermelhos e castanhos ou vermelhos e negros, violetas e rosas).

Porém, não perdendo o interesse em termos visuais, a obra no seu conjunto deixa algo a desejar... As referências visuais são de uma mesma família que nos recordariam, por exemplo, alguns dos trabalhos de Mattotti (Hopper, Bacon, os Impressionistas). Mas as vinhetas parecem perder as ligações necessárias para tornar a legibilidade num contínuo agradável. Deprez esforça-se por transformar cada “episódio” num conjunto organizado e coeso como se sob um código de cores (os tais diálogos), mas o corte é abrupto, talvez com a excepção das últimas partes, quando Iago fere Cassio, deixando um rasto de sangue que se espalha pelas divisões onde Desdémona será morta, sob engano, e a tragédia encontra o seu fim...

Aliás, a grande “diferença” em relação a Shakespeare é que o desenlace ofertado ao público com a prisão de Iago não se efectua neste livro. Iago foge e parece ter alcançado alguma liberdade, ou pelo menos alcançado uma questão suspensa, na única vinheta iluminada pelo sol ameno da manhã. Todas as outras são nocturnas, nubladas, escondidas atrás de uma neblina ora sufocante ora de tempestade, ou sob um tórrido sol... Sendo dele a voz narradora que nos acompanha (o que não é possível – ainda que discutivelmente – na peça do dramaturgo), há como que um peso maior, um protagonismo dado a Iago, o “mau da fita”, uma inversão, enfim. Só que essa inversão não é sentida em todos os processos do livro, e acaba por surgir como uma escolha, ainda que interessante, superficial e que não foi explorada até ás suas demais consequências.

Em relação a outros trabalhos, Denis sonda novos territórios, não estando próximo das anteriores experiências de um desenho rígido na Fréon/Fremok (na revista Frigobox, Les Nébulaires) nem das mais recentes colaborações, onde o seu expressionismo toma outro cariz.

Publicada por

Pedro Moura

à(s)

5:25 p.m.

0

comentários

![]()

Etiquetas: Adaptação, França-Bélgica

Le Château. Olivier Deprez, d'aprés Kafka (Frémok)

Olivier Deprez é um dos fundadores das edições Fréon (que mais tarde se fundiriam com a Amok na Frémok), que desde logo se assumiu como uma das plataformas de vanguarda da banda desenhada, em todo o sentido, histórico e bélico e activo em termos estéticos, que esse vocábulo, “vanguarda”, implica, não obstante os constantes e graves abusos a que é submetido. Desde os primeiros números da Frigobox (a partir de 1994), revista desta associação, este artista francês assumiria um papel multímodo: artista, escritor, teorizador, mentor dos manifestos... As suas preocupações espelham a atitude geral de uma nova geração de artistas, precisamente os que se regulam pela proximidade ao grupo Frémok: a criação de uma banda desenhada com uma expressividade gráfica imbuída de um espírito experimental, lato e informado quanto à contemporaneidade das artes visuais, mas também uma consciente e activa manifestação de posições teóricas. Daí, por exemplo, a sua associação e amizade com um autor como Jan Baetens, a meu ver um dos mais interessantes teorizadores da banda desenhada dos nossos, se não de todos, os tempos. (Aliás, este Deprez – irmão do outro, o Denis – publicou um livro com Baetens, La Construction de une Ligne T.G.V.). No panorama francófono existem outros projectos próximos, mas as preocupações da L’Association são mais sentidas em termos editoriais, de legibilidade, de amplitude de públicos, de criação de novas sinergias, e a Le Dernier Cri tem uma aproximação bem mais livre em relação à expressão pessoal, o que leva até a uma certa animosidade entre estes grupos, que leva ao apodo de “arrogantes” aos autores da Frémok. Não penetrarei nessa polémica, uma vez que não conheço as pessoas a nível pessoal, em primeiro lugar, e em segundo dada a minha crença, a minha posição em que pouco importarão essas atitudes, já que são os frutos do trabalho, visíveis e legíveis e interpretáveis, o que deve estar no centro da nossa atenção de, acima de tudo, leitores. Mais, não obstante as agudas diferenças entre estes três grupos mencionados, todos esses trabalhos são válidos no seio desta arte tão ampla da banda desenhada, e cada um apresenta as suas próprias valências.

Para um imediato entendimento da inclinação teórica de Deprez, convido-vos a lerem o seu ensaio de leitura de um livro sobre os desenhos de Kafka, leitura a qual coloca em diálogo íntimo com a sua própria obra, Le Château, adaptação da obra homónima de Kafka, O Castelo (e cuja tradução portuguesa está disponível no último número da Satélite Internacional, onde encontrarão ainda uma entrevista a Deprez, a propósito deste mesmo livro).

O interesse por Kafka apresenta muitas dimensões, extremamente complexas e uma história já intricada e longa. As supostas filiações da sua obra e as adaptações dos seus escritos a outros modos de expressão estão pejados de exemplos, uns menos felizes, outros mais inteligentes, mas sempre levando a uma série de mal-entendidos e mesmo uma leitura enviesada e deturpada da força literária e o sentido último da obra do escritor checo. Esse mal-entendido cristalizou-se nessa palavra algo vazia, “kafkiano”, utilizada ao Deus-dará e a torto e a direito, e que pertence talvez à mesma categoria de “génio”, “original”, entre algumas outras... Por exemplo, um dos aspectos esquecidos ou pouco indicados na interpretação/leitura de Kafka é que o seu vocabulário (em alemão) é bastante simples, nunca apresentando uma frase conturbada, vocábulos menos imediatos, referências obscuras. O fosso problemático em Kafka não está na língua... Está antes, em parte, na estranheza que essa simplicidade provoca ao se verter sobre o inexaurível desespero que retrata.

A banda desenhada, enquanto modo de expressão, não é excepção nesta atracção pelo espaço aberto (e provavelmente fechado atrás de si) por Kafka. Perderíamos tempo numa lista, mas remete-vos mais uma vez para a S.I. #4, e deixo-vos a indicação de que a Frigobox apresentou logo no segundo número Les Mésanventures de Joseph K., de Olivier Deprez, e que mais tarde (Frigobox #10, 1999) Dominique Goblet também experimentaria adaptar um excerto d’O Castelo. Perderíamos tempo, mas ganharíamos uma forma de poder explicitar a seguinte afirmação: a esmagadora maioria dessas adaptações são redutoras – isto é, pegam num só elemento, o diegético as mais das vezes, e recolocam-no numa maneira linear de o recontar; esta adaptação de Deprez nem sequer é entendida por essa palavra pelo autor (vejam a entrevista citada), mas antes como uma forma de reescrita. De facto, Deprez reinscreve o acto criativo de Kafka de O Castelo na sua forma pessoal de criação de banda desenhada. "Transformação criadora", como já antes dissera aqui. Os “episódios”, as “personagens”, os “espaços” são coincidentes com o romance do escritor, sem dúvida, mas o mais surpreendente é a coincidência do gesto propriamente dito da criação.

Esse gesto particular é ainda mais sentido pelo facto desta obra não ser feita de desenhos a tinta, etc., mas numa sucessão de xilogravuras. Há uma série de questões que esse acto levanta, em termos estéticos: o golpe profundo na madeira como que imitando uma acto mais duradouro sobre o corpo humano, a inversão branco-negro/inscrito-vazio da placa à folha de papel, a ausência de nomes ou deícticos na escrita de Kafka para uma espécie de neblina gráfica que Deprez faz contínua neste livro... Questões que tentei explorar noutro texto (inédito), futuramente aqui indicado, mas que não posso revisitar convenientemente aqui.

Usualmente, os leitores comuns preocupam-se em ver se a “estória” (e os seus componentes) se mantém quando passa de um modo para outro. Nesse sentido, Deprez mantém a lista de personagens, mudando apenas (ligeiramente) o nome do protagonista, mantém as acções, os episódios, os espaços. Mas, como disse, mantém também aquela força que normalmente se perde quando se reconta uma tão poderosa obra, vertendo-a da sua textualidade e metamorfoseando-a nas qualidades específicas da banda desenhada, e é aí que reside a sua superioridade artística em relação a outras “adaptações” existentes.

Publicada por

Pedro Moura

à(s)

5:24 p.m.

3

comentários

![]()

Etiquetas: Adaptação, Experimental, França-Bélgica

14 de outubro de 2005

Astérix (a morte de). Uderzo (Albert René/Asa)

A doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa que pode atacar as pessoas em qualquer idade, apesar de quanto mais avançada as possibilidades aumentarem. Pauta-se por uma paulatina mas inexorável perda de capacidades intelectuais, sendo o aspecto mais marcante e terrível a amnésia: muitos pacientes podem conviver com os seus cônjuges ou filhos e não os reconhecerem. No entanto, outros sintomas poderão verificar-se numa esfera mais física, já que esta doença ataca todo o sistema nervoso: afasias, tremores, dificuldade em coordenar os movimentos, flutuações bruscas de comportamento e humor. A hereditariedade está quase confirmada, mas também há estudos que apontam ser o convívio com os outros e o exercício continuado das capacidades intelectuais uma forma segura de minorar os efeitos desta doença, se atacar.

Não existem hierarquias de doenças, mas quem convive ou conviveu com pessoas com esta doença sabe que não é uma forma digna de terminar a vida – pois não sendo uma doença terminal, é um término em relação a uma vida completa. E é triste e doloroso testemunhar as pessoas perseguirem fantasmas e caminhos que não se apercebem ser nulos.

Lamentámos a morte de Goscinny. A de Morris. O céu caiu-nos na cabeça de vez. A irredutibilidade dos gauleses cedeu. O corpo vive, é certo, mas o espírito, que já se arrastava, chegou ao seu ponto máximo de demência. Alea jacta est. Sed lex, dura lex. Nec plus ultra.

Nota: ou não percebo nada disto, ou estamos perante um dos mais interessantes álbuns de banda desenhada alternativa, eu diria mais, experimental, dos últimos dez anos. Parecia que Grant Morrison era o autor mais competente em cruzar referências para nos ofertar loucuras fabulosas, mas pelos vistos Uderzo tem essa capacidade também, ainda mais surpreendente de quem sempre viveu num círculo de uma banda desenhada mais clássica. Indispensável para quem tem medo de tomar LSD.

Publicada por

Pedro Moura

à(s)

2:37 p.m.

4

comentários

![]()

Etiquetas: França-Bélgica

Jack Cross & Desolation Jones. Warren Ellis et al. (DC/Wildstorm)

Warren Ellis pertence à segunda leva de autores britânicos na indústria do mainstream norte-americano. Tendo já uma longa fileira de títulos, nenhum deles chega ao ponto de interesse e inovação de um Alan Moore ou um Neil Gaiman, nem sequer à loucura atípica de Grant Morrison, mas a sua dimensão fortemente politizada em relação à contemporaneidade garante uma faceta curiosa mesmo quando trata de grupos de super-heróis (desde Stormwatch a The Authority, agora nas mãos de Brubaker).

Estes dois títulos também não são a primeira experiência de Ellis no campo do hardboiled, com espiões, agentes secretos e muitas armas de fogo (e o ocasional zombie satânico), conforme outros títulos anteriores publicados em (sub-)editoras, usualmente com desenhadores de terceira categoria e que tornavam a obra, já na sua parte narrativa fraca, em francamente pobres exemplos, ou melhor, excelentes exemplos de maus, feios e fáceis comercialismos. Exemplos: Scars, Strange Killings, Red.

Estes dois títulos, portanto, são um pouco mais merecedores de atenção e seguimento. Jack Cross é interessante na medida em que retrata parte da paranóia norte-americana em defesa, e na quantidade de caixas chinesas que as variadíssimas agencies e bureaus constituem, perfazendo um intricado mapa em que, a dado ponto (ou nível de segredo), já não dá conta de hierarquias, direcções, controlo. Se o lema de Watchmen era “quem vigia os vigias?”, aqui deveria ser “quem mente a quem?”, pois é esse o cerne da política dos nossos dias.

Quanto a Desolation Jones, ainda há muito para revelar, mas basta dizer “vampiro em busca em de filmes porno de Hitler” para ter uma ideia da profundidade intelectual e existencial deste título... Bom, pelo menos é divertido.

O desenhista de Jack Cross é Gary Erskine, cujo controlo e certa inexpressividade já nos servira The Filth, de Grant Morrison. É um desenhador extremamente convencional, sem grandes originalidades (vejam-se as dobras amarrotadas das camisas ou os dedos das mãos e pense-se em Geoff Darrow), mas essa escolha editorial não é má de toda para transportar esta história de uma estranha tensão, mais interna que relacionada com as acções retratadas.

Desolation Jones conta com a arte de J. H. Williams III, que após uma longa carreira em títulos do mainstream de super-heróis, se apresentou a um mais amplo público com a Promethea de Alan Moore, na qual mostrou ser capaz de estar à altura do projecto mais interessante dos últimos tempos (em termos visuais inclusive) do grande criador britânico. É um pouco mais convencional no arranjo das vinhetas, como não poderia deixar de ser, mas entregando-se a excepções que por isso se tornam mais significativas (veja-se a splash page, quase no final do #1, em que Jones ataca Wood).

Um caso banal, mas como disse merecedor e legível para os fãs do género... Que género? Não me parece que de hardboiled, já que a água evaporou há muito e a chapa está vermelho incandescente.

Publicada por

Pedro Moura

à(s)

10:19 a.m.

0

comentários

![]()

Etiquetas: EUA, Reino Unido

L'Orme du Caucase. Jiro Taniguchi (a partir de Utsumi Ryuichiro) (Casterman)

Reencontros e enlaces familiares, relações com objectos ou seres vivos que não humanos que despoletam emoções e chagas profundas, até mesmo sombras numa parede são suficientes para despertar impressões no coração das personagens. Estamos perante uma verdadeira pequena "comédia humana".

As diferenças entre as tradições literárias do Extremo Oriente e as europeias fazem pender a nossa balança para uma maior respeitabilidade do romance (mesmo assim, apenas nos últimos 200 a 300 anos) e as dessoutras culturas para a da breve narrativa. Por isso, não seria surpreendente saber que estas narrativas escolhidas fariam parte de um importante corpus da literatura moderna japonesa, a saber, do livro Keyaki no ki (precisamente uma espécie de ulmeiro), do escritor Utsumi Ryuichiro. Outras adaptações à mangá já foram aqui indicadas. Porém, a questão da adaptação é secundária, necessariamente, uma vez que se tratam de textos que não nos são – nesta fase pelo menos – facilmente acessíveis. E haverá sempre subtilezas perdidas, como os sotaques das personagens, conforme a indicação de Yoshikawa Ushio, no posfácio deste livro.

Como nos outros livros de Taniguchi, há sempre a presença de uma voz narrativa, surgindo nas “caixas” de texto. Porém, onde em Journal e Terre de Rêves pertencia às personagens intradiegéticas, esta voz em particular já não pertence a essa interioridade e voga acima das histórias, mas sem que essa distância ajude a construir alguma dimensão em relação à amplitude ou profundidade, bem pelo contrário, é na maioria dos casos tautológica, descrevendo precisamente a acção já visível. Tratar-se-á de um difícil afastamento do texto original de Utsumi da parte de Taniguchi ou revelará isto antes uma ainda tentativa adaptação, cujos mecanismos não são simples?