O que nos faz adiar o inadiável? Não se trata de um oxímoro, mas uma observância de factos a que nos entregamos nas nossas vidas. Vivendo todos os dias, sendo impossível podermos interromper essa vida por uns breves momentos que sonhamos serem de descanso, ou sendo-nos impossível viver diferentes vidas, como se existisse alguma consolação na sua multiplicação, não nos podemos furtar ao que lhe surge pela frente como, não somente necessário, nem sequer obrigatório, mas intrinsecamente imperativo. Quando tomamos consciência, mesmo que quase imperceptivelmente, como se fosse um laivo de intuição que nos segredasse o que se aproximava mas não o fizesse por palavras, de algo que se aproxima com consequências irrefutáveis para as nossas vidas, fazemos tudo para que esse encontro e a subsequente metamorfose de nós próprios seja sempre “um pouco mais tarde”, um “mais tarde” indefinido... Aos poucos, por repetir esse gesto, a felicidade surge-nos como a ilusão de evitar que alguma vez esse encontro se dê. Em vez de abraçarmos esse vulto que nos parece incomportável, insuportável até, mas nos transfiguraria, é-nos mais fácil vê-lo como uma espécie de inimigo, ou melhor, um primo indesejável, que convidámos a aparecer “um dia destes”, mas esperamos que jamais apareça. E sempre se inventam desculpas para que não seja hoje, nem este fim-de-semana, que ele nos visite... “Temos tempo”, pensamos para nós mesmos.

Não temos tempo. Essa é a única – afora mais duas ou três – certezas que podemos ter na vida. Sukezô Sukegawa, o protagonista desta narrativa dividida em cinco capítulos, parece saber melhor que ninguém que não há tempo para nada, por isso entrega-se mais depressa a um devaneio mole por sonhos que jamais serão cumpridos, a uma espécie de arrastamento mole de cada dia, concentrando o seu esforço não no esforço, mas na mais leve fantasia que esse esforço permite. Não é escapista, Sukezô, porque para escapar é preciso estar-se num sítio de onde se escapa, e ele vive no mundo quase como que por acaso, fantasmando-se pelas esquinas.

Num mundo perfeito, não precisaríamos de apresentar Yoshiharu Tsuge e conheceríamos com maior intimidade a sua obra. Mas aos poucos, através de edições esparsas e dispersas vamos descobrindo o valor deste autor, grande entre os grandes, não só em termos da mangá como na banda desenhada. Esta, como arte, tem de facto os seus autores “universais”. Tsuge é um deles sem a mais tremebunda das dúvidas. O texto que acompanha esta edição é curto mas incisivo e resume parte do peso do autor. Outra fonte de informação é a Raw (inclusive nas edições mais tardias na Penguin), onde se editaram, julgo, só duas histórias (uma delas capaz de levar às lágrimas críticos “virulentos”: wink! wink! e olá!), The Comics Journal #250, os livros de Frederick Schodt, o texto de Mitsuhiro Asakawa na 9e. Art # 10, e este excelente artigo de Beatrice Marechal, que só nos amola por não termos acesso às obras citadas. Mas é-me incomportável se não mesmo insuportável querer num tão curto espaço dar-vos a amplitude de Tsuge. Seria um desmerecimento. Centremo-nos no livro que se nos apresenta. É um livro relativamente caro, mas para quem não busca satisfações e prazeres fáceis (que na bd, os há aos montes), e procura antes uma educação e uma emoção inaudita, é uma obrigatoriedade.

Logo à superfície, poderíamos dizer que O Homem sem Talento resulta da linha dos gekika, da mangá de autor, que é semi-autobiográfico, que voga pelas amarguras da falta de vontade em criar, no engano em procurar as qualidades próprias, no peso esmagador que a vida de todos os dias exerce na existência mundana de um homem. Apesar de haver quem salte de imediato à comparação, mais por paranóia do título que qualquer outra coisa, com O Homem sem Qualidades, de Musil, não poderia essa aproximação ser mais errónea. O Mann ohne Eigenschaften, Ulrich, é a criatura epíteto do século XX, o eterno adaptado, o verdadeiro Super-Homem anunciado e não “efeminado” que não poderia de modo algum herdar a Terra – mas que acabou por herdar (veja-se o texto de João Urbano, na Nada #3). O Homem sem Talento é alguém que não tem mãos hábeis para nenhum dos seus dias, que desfaz o trabalho feito, que não encontra mesura que lhe sirva. Nada disso nega a beleza que surge de momentos mais ocultos e subtis (uma sesta na neblina, as recordações de um passeio, a descoberta momentânea da capacidade em consertar máquinas fotográficas).

Uma outra possível linha temática é estabelecida com o último capítulo e terá repercussões específicas para nós, ocidentais, que vivemos num certo fascínio pela cultura japonesa – sobejamente apresentada como o epíteto do Outro. O fascínio é estruturalmente diferente, por um lado, da atracção e, por outro, do gosto. Pois a atracção é exercida apenas superficial e momentaneamente, senão intermitentemente, o gosto é algo que se cultiva com paciência, esforço intelectual e intimidade crescente, e o fascínio vive da alimentação de um certo tipo de ignorância; isto é, alimenta-se de mitos. E o Japão presta-se sobretudo a esse tipo de aproximação: veja-se o culto dos samurais, eleitos como honrados homens de batalhas de grandes valores, defensores de uma ética perdida, quando não passavam de um símbolo do exercício do poder feudal, corruptíveis e prepotentes. Se a palavra fosse traduzida por “jagunço”, já a cultura samurai (tardia, por sinal) não exerceria tanto “fascínio”.

Este último capítulo faz-nos testemunhar ainda um aprofundamento da relação entre Sukezô e o alfarrabista Yamaï, através da leitura – que aqui Tsuge demonstra, por cotejamento aos restantes capítulos, que é também literalmente uma “viagem” – da biografia e obra do poeta Seigetsu Yanaginoya. Aos poucos, mais subtil ou mais obviamente, apercebemo-nos de que é possível estabelecer uma comparação muito estreita entre esse velho monge-poeta e as duas personagens contemporâneas. Mas é precisamente nessa comparação que o contexto de cada um dos termos se consolida, em relação um ao outro, como absolutos contrastes: o que nos poderá parecer romântico e louvável numa História já tornada egrégia pela distância soa-nos a displicente egoísmo e alienação no nosso tempo.

A arte de Tsuge parece-nos pôr em questão sempre toda a tentativa em estabelecer tipologias de banda desenhada: estaremos perante um desenho realista? Minimalista? Art brut? Estilizado? Tipicamente mangá (utilizando algumas das suas estratégias sobejamente conhecidas)? Penso que sim a tudo, de forma débil. Penso que não, quando penso estarmos perante a arte de Yoshiharu Tsuge. Por exemplo, como compreender a não-representação do rosto da mulher até um determinado ponto, se não aliando essa representação apenas superficialmente gráfica à imediata e momêntanea flutuação emotiva entre ambas as personagens, uma certa aproximação a um tempo pretérito em relação ao que nos introduziu a esta diegese, e, quem sabe, a outros imperativos exteriores à obra em si (e impossível para mim, neste patamar, de os descobrir: uma imposição editorial, uma mudança na edição original, uma vontade súbita do autor em alterar a escolha...). Uma última leitura operativa será a de que esta personagem, como autor de bandas desenhadas “falhado” – perante o grande público mas não uma crítica minoritária (e não vamos entrar aqui em considerações em relação à possível identificação e aproximação do autor real, Tsuge) -, se procura uma série de soluções de emprego, tarefas, formas de ganhar a vida e sentir-se realizado perante a sociedade, não são mais do que devaneios que permitem uma experimentação de vários estados de consciência e humor e, em última instância e num movimento em direcção à obra e ao leitor, de criar condições para a representação multímoda de que esta banda desenhada (entenda-se, de Yoshiharu Tsuge) é capaz.

11 de agosto de 2005

L'homme sans talent. Yoshiharu Tsuge (ego comme x)

Publicada por

Pedro Moura

à(s)

12:38 da tarde

1 comentários

![]()

Etiquetas: Japão

Spiral-Bound. Aaron Renier (Top Shelf)

Será possível criar algo de interessante dentro das limitações da banda desenhada infanto-juvenil? Esta é uma daquelas tolas “perguntas retóricas” que apenas se colocam quando não se sabe muito bem como começar um texto, como agora, e cuja resposta, que se segue, pode simplesmente surgir como uma lista de nomes, a qual tenta, não espalmar as diferenças e colocar todos num mesmo nível, mas demonstrar a variedade das (muitas) qualidades que se descobrem nessa produção: Gustave Verbeek, Hergé, John Stanley, Carl Barks, Osamu Tezuka, Goscinny e Uderzo, Mattioli, Joann Sfar, Lewis Trondheim, Ziraldo, e um gigantesco Etc.

Mas que acontece quando um autor pretende criar um livro infantil mas no seio de uma produção independente? A Top Shelf publica um catálogo muito variado, quer em termos de géneros, propósitos, estratégias comerciais e, claro está, qualidade. Alguma banda desenhada de cariz universal, em termos de leitorado, não é uma novidade nesta editora: poder-se-ia falar sem dúvida de Owl, de Andy Runton, alguns dos títulos de Kochalka, o Goodbye, Chunky Rice de Craig Thompson, e de Mawil Witzel, Beach Safari. Esta aposta num título de um novo autor não surge, portanto, como surpresa.

Uma das comparações que a própria editora faz a Renier é com Richard Scarry, que é conhecido dos portugueses mesmo que não lhe conheçam o nome. Mas essa comparação é apenas feita a nível superficial, isto é, por utilizar animais semi-personificadas (vestem-se como humanos, bebem café latte como humanos, mas esgaravatam o solo, voam ou respiram debaixo de água conforme a espécie a que pertencem) como personagens. A um nível narrativo, acho que se aproxima mais dos imaginários suburbanos de um Bushmiller (Nancy), John Stanley (Luluzinha), C. Thompson (Chunky Rice), ou até de um Steve Weissman, em que são as crianças que imaginativamente fazem criar os mundos que se erguem à sua volta. Para além disso, longe estamos do tempo da banda desenhada como algo somente infantil (algumas vez o “somente” foi?), ou como algo sempre “dos 7 aos 77”, mas isso não significa que não possam surgir de vez em quando bandas desenhadas criadas para um público bem mais vasto, que abranja o público infantil, de uma excelente qualidade e apreciável por todos nós. O grande último exemplo disso, na minha opinião, foi a série Bone de Smith, ou as várias francesas da Poisson Pilote/Dargaud.

O que é surpreendente é a qualidade sustentada com que Renier consegue manter 178 pranchas nesta sua primeira obra. Há um mistério, uma cidade com segredos inteligentemente escondidos a cada esquina, paixonetas adolescentes, uma banda na moda, influências variadíssimas de uma série de imaginários... A escolha por protagonistas femininas – uma coelhinha e uma... passarinha – não surpreenderá a quem leu os nomes de Nancy e Little Lulu acima, e a variedade de espécies mostra alguma criatividade em relação à tão gigantesca tradição que o antecede (que tanto pode começar nas fábulas gregas como em Kenneth Grahame ou Mary Tourtel, ou na banda desenhada passando por Disney e Walt Kelly, por Macherot, por Vilhelm Hansen – o Petzi – etc.).

A planificação do livro é clássica, convencional até, mas mantendo sempre uma leitura sedutora e nunca claudicante nos seus mecanismos. O arranjo gráfico do livro em forma de caderno escolar de argolas (daí o título) é um jogo de várias leituras: trata-se das notas de Ana, a protagonista, mas também da descontraída aproximação de Alex Renier à produção do seu livro, e ainda uma expressão que aponta para a aventura que retrata (qualquer coisa como “entregue a uma espiral”). Como disse, podemos estar longe dos tempos de revistas dos “7 aos 77 anos”, mas nada nos impede encontrar livros que interessem leitores dos “8 aos 80”.

Publicada por

Pedro Moura

à(s)

12:38 da tarde

0

comentários

![]()

Tricked. Alex Robinson (Top Shelf)

Houve um amigo meu que se referiu a este novo livro de Alex Robinson como “altmaniano”, mas não o disse sem alguma ironia. Se bem que se repete, em relação a Box Office Poison (B.O.P.), um desejo em acompanhar a vida de uma mão-cheia de personagens que nem sempre convivem proximamente, o peso da estruturação narrativa em Tricked é tão visível que acaba por romper alguns outros valores que poderiam emergir.

Em B.O.P., era claro estar Robinson em busca de soluções, e ao longo das páginas somos testemunhas do seu processo estocástico, apalpadelas, recuos (especialemnte se se comparar a edição de comics e o trade paperback); já em Tricked parece ter existido uma planificação inicial da qual não se desviou, e essa linha tensa é que torna visível o peso de que falei.

Estarão todos familiarizados como as repetidas utilizações da parte de jornalistas, supostos “críticos”, leitores, opinadores e lerbdbloguistas da palavra “realismo” ou “realista” para este ou aquele livro, por um lado, ou ainda de “minimalista”. O problema das teorias de géneros ou generalizações de técnicas e/ou estratégias gráficas é que muitas vezes não se aguentam face a exemplos concretos da produção de banda desenhada.

Quando se fala em “realismo” estar-se-á a falar em relação ao desenho? Assim sendo, Hal Foster, Julio Ribera, Frank Quitely ou até Uderzo são “realistas”. Ao passo que John Porcellino, Marjane Satrapi, Marcos Farrajota e Alex Robinson não o são, pois os seus desenhos representam corpos humanos que não têm, para além dos contornos e princípios gerais, qualquer tipo de proporção “realista”. Mas o que se passa nessa consideração é um terrível desequilíbrio conceptual: não se deveria falar de real, mas antes de referencial. Pois real são todos: afinal, existem enquanto obras de banda desenhada! São legíveis, observáveis, consumíveis. Existem. Já a sua relação referencial é que é analisável, e importa mais as relações que as obras estabelecem do que a espécie a que supostamente pertencem (que sempre se alterará conforme os pressupostos do crítico, as modas, a História). Por essa direcção da referência, entenderemos que, não obstante os desenhos do primeiro grupo de artistas ser de facto mais próximo de um regrário clássico de representação (proporção interna das figuras, perspectiva, sombras naturalistas, etc.), não serão as aventuras de um belo príncipe nos tempos mitificados do Rei Artur, um explorador espacial em busca da mulher dos seus sonhos (literalmente), o mais famoso grupo de mutantes em spandex, e um duo de pilotos de caça franceses em rambóias cómicas que mais estarão próximos do nosso universo de todos os dias. Por outro lado, apesar aos desenhos do segundo grupo poder faltar toda e qualquer proporção natural, não faltará harmonia, e mesmo que King Cat Comics, Poulet aux Prunes, Bebedeiras e Duprês e Tricked não espelhem exactamente episódios das nossas vidas pessoais, certamente existirão pontos dela que se encontrarão com as desses livros. Se preferirem, o segundo grupo é mais “realista” que o primeiro.

Quanto ao "minimalismo", estou seguro que poucos dirão que Alex Robinson pertence a essa categoria, mas quando se revêem as inúmeras vinhetas da personagem delineada contra um fundo absolutamente branco (ou negro), a silhueta da personagem vogando no nada, ou o apagamento de traços fisionómicos (os olhos, toda a face) em determinados pontos da narrativa, pergunto-me até que ponto se podem utilizar esses termos mais genéricos.

As opções gráficas de Robinson em apresentar personagens com traços fisionómicos simplificados pode não criar os mais belos desenhos para se contemplarem, mas aproximam-se daquela “grafia” de que muitos estudiosos se referem, e que torna o livro extremamente legível e aprazível de folhear. Mais, permite a Robinson, de uma forma espontânea, poder mostrar alterações de humor, de moral e até recuos e avanços no tempo, dessas mesmas personagens. Mas os problemas que possam surgir com os desenhos de Robinson são equilibrados no livro por outras soluções – que por serem extremamente óbvias não são por isso menos válidas – do arranjo das pranchas: molduras “flutuantes”, vinhetas fora de um eixo central imitando o movimento retratado, escalas diferenciadas, balões de diálogo ou caixas de narração invertidas, tombando, sobrepostas, texto mínimo e/ou ilegível, grandes planos, vinhetas “mudas”, focalização intercalada, etc. E essa catadupa de estratégias não emerge como uma espécie de catálogo de técnicas que tem de pôr a uso para demonstrar o seu engenho, já que toda e qualquer “opção” está coadunado ao passo diegético a que se aplica. Mais uma vez, reforçando a legibilidade e o “realismo” das acções de Tricked.

O elenco é, como em B.O.P., muito diverso – quase diria “estudado”, como as séries televisivas, procurando personagens diferentes com as quais todos se possam identificar (concorde-se ou não com essa teoria psicologista): uma estrela de rock, um fã desequilibrado, uma intern com sorte mas com alguns princípios morais, um par homossexual, uma gordinha afável, um trintão falso, uma filha em busca do pai, etc. aos poucos, a rede entre elas vai se complexificando, uma pequena valsa de encontros e relações cortadas, diálogos com “o sabor da vida” e esses clichés do costume. Todavia, repito-o, a estruturação dos acontecimentos acaba por ser demasiado visível (por exemplo, o destino da personagem de Ray não parece senão o correlato da pouca empatia que o autor lhe parece querer atribuir), o desenlace demasiado afastado do tom do resto do livro, quase como se tivesse sido decidido pela comissão editorial e não o autor, e a contagem decrescente dos capítulos sublinham em demasia a “tensão” que nos vamos apercebendo ter de acontecer.

Pouco subtil nesses aspectos, acaba por atropelar os outros ângulos, mais interessantes, pelos quais Alex Robinson vai conquistando leitores.

Adenda: ainda em relação ao "realismo"... Devemos mesmo rever esse tipo de categorizações, colocando em cheque todos e quaisquer pressupostos herdados. Mais um exemplo: o "Pato Donald" de Barks pode não ser "realista" em termos de imagem - não temos bico, não andamos sem calças, não saltamos de pernas abertas quando estamos irritados; mas em termos de alma, não serão a esmagadora maioria das suas histórias mais próximas do nosso "real", do "quotidiano", do que, por exemplo, qualquer dos trabalhos fotorealistas de superheróis de Alex Ross?

Publicada por

Pedro Moura

à(s)

12:37 da tarde

0

comentários

![]()

Etiquetas: EUA

Vários títulos. Yoshihiro Tatsumi (Vertige Graphic + La Cúpula)

“Cadáveres adiados que procriam”. Seguramente conhecerão esta conhecida frase de Fernando Pessoa. Eis o tema que me parece surgir a cada história de Yoshihiro Tatsumi, eis o nome que parecem carregar todos seus protagonistas.

Tal como Osamu Tezuka é invariavelmente apontado como o inventor da mangá moderna (da banda desenhada moderna no Japão), também Tatsumi é indicado como o responsável – dentro destas generalizações que tornam uma só pessoa responsável por uma transformação profunda de qualquer coisa, atitude típica de uma Velha História, por um lado, e por outro de uma reificação do Herói, própria destas bandas – do advento de uma mangá mais adulta, realista, “alternativa”. Tatsumi chegou mesmo a inventar um neologismo, de que fez sua missão divulgar, influenciar outros, etc.: “Gekiga” (proponho, desde já, a grafia gekigá em português), usualmente traduzido por “imagens dramáticas”. No entanto (cf. glossário no clubotaku.org), este é um termo em desuso no Japão e que se presta aos abusos típicos de outros, como “graphic novel”. É inegável, porém, que estamos longe de uma manga dirigida a um público infantil, ou mesmo juvenil, ou a qualquer dos temas que tipificam os escapismos também próprios da maior indústria de banda desenhada do mundo (e quantidade não significa nada mais, como se sabe...).

Parece estarmos num momento decisivo em (re)descobrir uma produção mais interessante de mangá. Não obstante o tempo que demorou ser-nos acessível estoutro tipo de trabalho, parece haver um certo concerto em nos franquearem as portas de acesso: nos últimos dois anos, as baterias editoriais em França, Espanha e Estados Unidos começaram a publicar traduções dos curtos relatos de Tatsumi, que agora nos ocupa. Enquanto que a Drawn & Quarterly já havia publicado uma das histórias na sua revista homónima (no. 5) e está prestes a iniciar uma colecção de livros da sua obra integral, já a Vertige Graphic e a La Cúpula editavam vários volumes (3 a primeira, 2 a segunda). A comparação das estratégias editoriais, a tradução, as apresentações, as selecções, dessas edições levarão a algum grau de entendimento da dificuldade que será em se ser objectivo na translação da mangá para as nossas (ocidentais) páginas.

Vejamos a história que se encontra já traduzida em inglês, espanhol e francês, cujo título original é “shiikú”, substantivo aplicado à “educação” ou “criação”, usualmente de animais de estimação, e traduzido respectivamente por Kept, La Caseta e La Nourrice. A opção em manter a mesma paginação e orientação de leitura japonesa (opção francesa) é a única que parece apostada em não exercer violência na arte original, mas as outras opções não se modo algum mal-vindas. Simplesmente leva-nos a estas questões sobre edição, que ficarão sem resposta, precisamente pela liberdade dessas opções. O protagonista não diz uma única palavra, somente ladra numa vinheta. Mas não estamos perante uma alegoria, nem perante uma parábola de Kafka, nem um conto sobre a loucura. Estamos somente sendo testemunhas de a que é que o desespero e a falta de orientação humana pode reduzir um homem. O sofrimento humano poderá possuir muitas feições, mas é como uma dessas máscaras Noh que o mestre escultor tenta criar numa das histórias, que só consegue ser criada pela morte, e apesar dos jogos de luz lhe darem a ilusão de vida, está sempre petrificada num esgar inflexível, um sorriso de Gioconda, belo mas frio, magnífico porque em silêncio.

Os desenhos simples, abonecados, de Tatsumi só superficialmente parecem convir a histórias calmas e simples. Bem pelo contrário, e apesar dos dramas apresentados nunca se tornarem histéricos, explosivos – nisto parece ter influenciado muitos autores futuros, de várias gerações, de Taniguchi a Kiriko Nananan – são negras as tempestades que se desenrolam nos peitos das suas personagens. Apesar de Tatsumi ter “limpo” as suas histórias dos normais trejeitos e mecanismos espectaculares de mangás mais comerciais, um ao deixa de utilizar sobejamente é mostrar as personagens a olhar para cima e para o lado, com os corpos virados para nós (espectadores-leitores), mas vendo o que se passa “atrás” deles. Esse olhar é como um olhar por cima dos ombros, para trás, que tanto abarca o espaço em questão como um tempo ao qual é impossível retornar e que ergue uma espécie de muro invisível e mudo de uma qualquer situação impossível de remediar. É também um olhar de acossado, impelido inexoravelmente para um desfecho qualquer, raramente “feliz” e nunca turbulento. Podemos falar de “desenlace”, de “resolução” ou simplesmente de “fim” nestas histórias, mas jamais em “clímax”. O seu auge é sempre um understatement.

Para além da frase de Pessoa, há duas outras frases feitas que se parecem alojar em perfeição com a obra de Tatsumi. Mais vale só que acompanhado, por exemplo, apesar das suas histórias demonstrarem que estamos sempre, sempre, rodeados por outros, mas que as únicas realizações possíveis, só o seriam na maior das solidões, e mesmo assim seriam meras ilusões. E (partindo duma frase sartriiana na edição espanhola) o inferno são os outros, mas somos sempre nós apenas que cumprimos as suas penas.

Nota: agradecimentos a Nuno Franco, que me emprestou estes três volumes.

Publicada por

Pedro Moura

à(s)

12:36 da tarde

0

comentários

![]()

Etiquetas: Japão

8 de agosto de 2005

Que sejas bem-vindo se vieres por bem.

Este blog não só é meu, que o faço, como vosso, que o lêem. Mas um blog é como uma casa à qual se deixa a porta aberta, convidando, como um cartaz que me mostraram há pouco, dizendo: “expressamente proibida a entrada, a menos que queira cá entrar.”

Mas, se é como uma casa, há certas regras a respeitar, apesar de toda a liberdade que se permite na internet, que infelizmente é abusada, esquecendo-se o preceito dela terminar onde a dos outros começa. É como uma casa: poderemos achá-la mal decorada, feia, apertada, inapropriada, por qualquer razão, mas não o devemos dizer à cara do proprietário, seja amigo próximo ou não.

Como saberão quem lê com paciência estes textos (ou outros meus que conheça), e tenha trocado seriamente duas ou três palavras directamente comigo – o meu email está disponível e tenho sempre respondido – não os apresento todos de forma igual. Por vezes tratam-se de meros “recados”, pequenas “notícias”, “chamadas de atenção”. Por outras, tento desenvolver mais algumas considerações, de juízo estético, claro, e ainda algumas vezes, tento associar os textos que faço às minhas contínuas investigações de um cariz mais académico. Pois é esse é o meu caminho, a minha escolha, e não estou sob as ordens ou o jugo de ninguém para que não o possa fazer.

Não quero entrar em polémicas, em discussões alargadas – já tidas por outros bem mais informados e inteligentes que eu – e muito menos em “bate-bocas”, mas sinto-me na necessidade de defender de palavras menos felizes aqui deixadas por leitores menos graciosos, to say the least. O único propósito do meu blog, aliado a outros canais de expressão a que me dedico, é a de cumprir uma possível via de discussão balizada, teórica, académica (só tem medo do academismo o analfabeto ou o excluído, não o seu consciente adversário), intelectual (não tenho medo da palavra, pois não é sinónimo de, malgré l’idiot, “filho da puta”). E não sou o primeiro a fazê-lo, nem em Portugal (cf. meus artigos no site da Bedeteca e doutros meus companheiros), nem para além do país.

Mas parece haver uma certa resistência no próprio seio da comunidade bedéfila contra a possibilidade de uma aproximação à banda desenhada menos saudosista, menos nostálgica, menos fanática, e mais cerebral. Como diz o meu amigo D. I., são os “bedófilos”.

Walter Benjamin é um crítico alemão com o qual tenho estado a combater – isto é, lendo-o, atravessando as dificuldades que me suscita, mas aprendendo. Gostaria de acreditar que o meu combate com ele é um combate em termos heideggerianos, em que ambos os adversários se reforçam (A Origem da Obra de Arte). Ora, duas palavras deste autor dos anos 1920-30: “O escândalo que sentem, em relação a qualquer crítica de arte sob o pretexto de que ela se aproxima demasiado da obra, aqueles que não encontram nela o reflexo da sua familiaridade egoísta, testemunha uma ignorância tal, que numa época, para a qual a origem da arte definida rigorosamente se torna cada vez mais viva, não deve a esse escândalo qualquer argumentação.” (“As Afinidades Electivas” de Goethe, trad. inédita de M. Filomena Molder). Ora é precisamente desta “familiaridade egoísta” que mais sofrem a esmagadora maioria dos leitores dessa mole estranha e multímoda a que se dá o nome de banda desenhada, sem dar azo aqui às distinções necessárias de épocas, geografias, autorias, géneros, qualidades, propósitos, programas, etc. Ninguém em seu perfeito juízo negaria a necessidade (e da existência!) de discurso(s) crítico(s) sobre cinema, artes visuais, literatura, dança contemporânea, outras artes, apesar de nem todos saberem onde exactamente ele(s) existe(m) e como se estrutura(m). Mas na bd, basta ser fã para estar acima disso e, mais, arrogar-se o direito de negar quem o cultive!

Em segundo lugar, e sem entrar em grandes explanações – pois os livros de e sobre W. Benjamin são acessíveis e não sou particularmente dotado para fazer de professor de filosofia ou de crítica, e basta dizer “leiam-no” -, eis como metaforicamente (Gleichnis, “imagem” ou “símbolo”) o mesmo autor aclara a tarefa do crítico: “a obra que cresce [é] uma fogueira em chamas, então o comentador [o que não chega a avançar no território da crítica – minha nota] está diante dela como o químico, o crítico como o alquimista. Enquanto que para aquele a madeira e as cinzas persistem como os únicos objectos de análise, para este só a própria chama guarda o enigma: o do ser vivo. É assim que o crítico pergunta pela verdade, cuja chama viva continua a arder por sobre os pesados destroços daquilo que passou e as cinzas ligeiras do vivido” (idem).

A imagem que apresento aqui é como que um estirar essa metáfora de Benjamin. Trata-se do cartaz do filme de Louis Feuillade de 1913, da série Fantômas: Le Mort qui tue. Este título não é um redobrar, e é não só um pleonasmo, mas uma tautologia. O trabalho do crítico é ler o lido: encapuzado com o seu teatral traje (e apodo) de malfeitor, criminoso, sonda a pulsação de um morto, e nesse silêncio (re)conta-nos a vida dele. Ao seu lado, um bonacheirão, nulo e simplório polícia finge perceber o que se passa e manda bitates: é o comentador, o vulgarizador, o amador (na sua inferior acepção, não de amante). O mau fã, o leitor distraído, o que age impetuosa e irreflectidamente confunde este segundo com o primeiro, e chama a ambos “polícias de gosto”, “juízes”, sem entender que o juízo do primeiro é apenas uma tarefa necessária de fazer reviver a obra de arte, e o do segundo uma baixa opinião para encher frases.

Dito tudo isto, não pensem – mais um sinal de não me conhecerem pessoalmente – que não admito críticas ao meu trabalho, às minhas ideias, às minhas tomadas de posição, aos meus “recados”. Bem pelo contrário, aceito e dou as boas-vindas mesmo, pois – espero que os bourgeois se empatem – sigo a fórmula de Kant em que a arte (ou o juízo estético) não se disputa, mas sim discute. Trocando argumentos, apontando as teses com as quais não se concordam, trocando ideias. Prefiro ter como interlocutor (e até “inimigo”) um Ivan, o Terrível, que possuí nome próprio, uma biografia e, acima de tudo, um programa, uma estratégia, do que Ivan, o furacão, que por natureza é ciclópico, ou seja, não tem profundidade de campo, e tropeça sempre que caminha, arrastando tudo de igual forma, sem distinção, brutalmente, sem inteligência.

Publicada por

Pedro Moura

à(s)

10:17 da tarde

2

comentários

![]()

Etiquetas: Academia

6 de agosto de 2005

Bête Noire (Fantagraphics)

Tal como anunciado antes, o gesto que tinha dado à estampa a anterior antologia editada por Chris Polkki, Blood Orange, foi transformado neste novo título, com o nítido esforço de se centrar numa certa linha de produção de banda desenhada europeia e japonesa.

Uma das acusações que têm surgido quase sistematicamente na imprensa é a denúncia desta ser uma antologia mais inclinada à apresentação de trabalhos visuais ou “curiosidades visuais”, como se isso fosse à partida uma fragilidade. Em primeiro lugar, é uma consideração errada, já que de 23 trabalhos, 16 se podem considerar narrativos, sem esforço nem discussão teórica (tenham muito ou pouco texto/diálogos, e incluo o magnífico exercício composto de desenhos e onomatopeias graficamente imponentes, típicos em Yuchi Yokoyama – “baga”, “do-do-do”, “go-go-go”). Em segundo lugar, parece que escapar das fórmulas de sucesso de antologiar é um crime de lesa-majestade. Não será antes a existência de uma predominância esmagadora de antologias de estórias que permite as boas-vindas a esta nova série? Mas como o segundo número ainda está para sair, mais vale esperar para ver até que ponto será esta publicação marcante. Quanto a mim, coloco-a junto a outras, tais como a já citada Blood Orange, as primeiras Kramer’s Ergot, mas atrevo-me a ir longe e falar de Rosetta e até mesmo de uma certa fase da Blab! (com as devidas distâncias em termos físicos das publicações citadas e dinheiro envolvido).

É óbvio que para quem está atento a um mercado mais alternativo europeu ou mesmo japonês (ou japonês via França ou EUA), muitos dos autores aqui antologiados não serão uma novidade: Caroline Sury, Takashi Nemoto, Fábio Viscogliosi, Anke Feuchtenberger, MS Bastian, Helge Reumann, Junko Mizuno, entre outros. Os americanos David Heatley e e Kevin Scalzo também não serão surpresa, mas enquanto que a capa do primeiro nos mostra a crescente versatilidade do autor, já o segundo parece requentar a mesma anedota do seu Sugar Booger de 2001.

A convivência desta escolha heteróclita é salutar, enquanto ponto de partida, mas não é de nenhum modo equilibrada. A versão do Capuchinho Vermelho de Lucie Durbiano (ilustradora infantil) é convencional mas muito bela, os retratos de Renée French são liricamente assustadores, e os exempla de Feuchtenberger absurdamente reveladores sobre questões a não colocar face à existência humana. Mas, por outro lado, as quatro páginas de Quentin Faucompré não são mais do que um "visual pun" distendido de modo perigoso, o episódio apresentado por F© + Witko banalíssimo, e não estamos certamente perante os melhores trabalhos de Viscogliosi ou Reumann.

Seja como for, presumo ser as apostas em antologias deste tipo sempre felizes, pois podem elas constituir um primeiro passo de conhecimento de uma produção que se nota pouco na enxurrada comercial do costume.

Publicada por

Pedro Moura

à(s)

5:36 da tarde

1 comentários

![]()

Etiquetas: Antologias, EUA

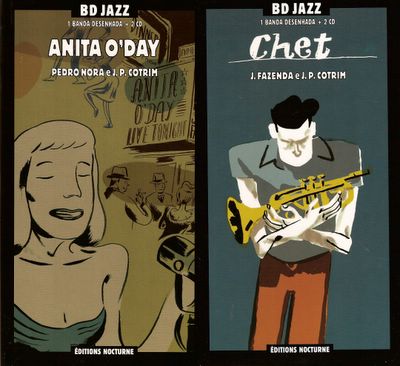

Anita O'Day & Chet. João Paulo Cotrim, com Pedro Nora e João Fazenda (Éditions Nocturne/Corda Seca, distr. Público)

Não é meu papel (nem tenho conhecimentos para tal) ser crítico a colecções de música, mais especificamente de jazz, mas não me parece que esta colecção – se continuar congénere à original francesa das Éditions Nocturne (que se dedica a edições do género, mesclando cinema e música a uma divulgação via bd), que atingiu quase uma trintena de títulos – seja a mais óbvia em termos de escolha dos músicos retratados, passando pelos nomes incontornáveis do costume mas fazendo apostas incomuns e felizes. No entanto, no que diz respeito à escolha de autores de banda desenhada e das pequenas narrativas complementares aos volumes, parece ter-se feito sobretudo uma aposta numa “segunda divisão” ou “de honra”, com autores menos famosos, mas também menos interessantes, sem desfazer no nosso Pedro Zamith, cujo volume foi editado em França igualmente.

Por cá, a maioria da colecção até à data tem sido a tradução dessas edições (9 volumes, inclusive a de Zamith). A excepção felicíssima, a differance, é o gesto da editora portuguesa, Corda Seca (responsável também por edições de divulgação, inclusive uma colecção de fado ilustrada por Pedro Nora, refeita na colecção O Fado do Público) em ter convidado para os volumes dedicados a Chet Baker e Anita O’Day João Paulo Cotrim, acompanhado ao lápis por João Fazenda (o primeiro, 10º da colecção) e Pedro Nora (o segundo, 11º).

Já aqui falei doutros livros (ainda * e *) de Cotrim, mas este não se dirige transversalmente às crianças, mas sim a um outro público, que, sem paradoxo, acaba por ser o mesmo, isto é, os leitores e apreciadores da escrita de Cotrim. Tratando-se de uma colecção de divulgação, em que se pede para (re)contar a biografia das figuras relembradas, seria fácil cair em chavões, baixas expectativas, nulas surpresas. Qualquer dos outros volumes (até à data) é única e exclusivamente prova disso. Mas João Paulo Cotrim, consciente desse mesmo constrangimento, dá a proverbial “volta”. (Aliás, já tinha mencionado que uma das mais fabulosas capacidades de Cotrim é a capacidade de aceitar trabalhos “de encomenda”, mas ser capaz de escapar de quaisquer expectativas institucionais e presentear-nos com a sua verve e visão alargada - sem desfazer nos livros que não se inscrevem nessa categoria).

Para já, pouco interessa a cronologia – apontando-se mais para um tempo quase fora do tempo (não transcendental, por favor). Um tempo “out of joint” (Shakespeare), não sinónimo do desconcerto do mundo, mas antes um tempo que deslaça os nós (subst.) que nós (pron.) atamos com a razão, com as medidas, com as contas. Um tempo de anjos, drogas, memória, música, de aprendizagem de tudo o que nos rodeia e compõe. É um tempo que, em ambos os casos, passa à vol d’oiseau pelas vidas do trompetista e da cantora, mas sem o seu significado pejorativo comum. É como se apenas essa bird’s view fosse generosa e abarcadora o suficiente da imensidade dessas (de qualquer) vidas, acompanhadas pela música de Chet e Anita. Sublinhando com esmero e beleza esses ambiente etéreos, surgem as composições gráficas de Fazenda e Nora, sem cenários, sem espaços delimitados, sem vinhetas rectas, um rol de sems para podermos ver apenas corpos vogando numa mancha de meia dúzia de linhas e de cores suaves, com espaço para todo o fulgor do que se conta. Apesar dos percursos, idades, estratégias diferentes de ambos os desenhadores, há aqui uma irmandade qualquer de tom, que só pode ser o caminho aberto pelas palavras de João Paulo Cotrim, sempre na busca de uma exactidão lírica, na melhor das acepções: sépia de fotografias velhas em Nora, ligeiramente idêntico em Fazenda, tirando os últimos desenhos deste em Chet, que parecem representar toda a adição – em ambos os sentidos – da vida de Baker.

João Fazenda parece continuar o seu estilo mais moderno, longe idos os tempos dos seus primeiros trabalhos, com as suas linhas suaves. Pedro Nora tem apostado ultimamente num estilo mais vulgar, mais rápido talvez, mais imediato, bem diverso das suas experiências gráficas iniciais, mais experimentais. Mas, quanto a mim, e que me perdoe, pois é amigo meu, acho que parece ser mais uma aposta a nível comercial, demarcada por eventuais constrangimentos editoriais, do uma continuação da sua mais pessoal expressão criativa, já que essoutros “rabiscos” (para citar um termo técnico utilizado pelos detractores desse tipo de bd) era de longe menos vulgar e mais arrojado. Isto não é, porém, um juízo de valor dizendo que “é melhor/pior que”, nem que este é um trabalho “mais fraco”. É uma mera constatação de factos e é bom ver alguma capacidade significativa de diversidade.

Enfim, dois livros (e quatro CDs) para nos ajudar a get lost numa lonesome road, cujo horizonte é bem mais próximo do que julgamos.

Nota: Único reparo, e que dará ocasião a discussões (salutares, espero), é a precedência do nome dos desenhadores ao do escritor. Mas este é um tema controverso, pois prefiro que não se faça a distinção, indicando “desenhos de”, “argumento (!!) de”, etc., mas ao mesmo tempo percebo que onde existe anterioridade do texto deve ser isso indicado. Enfim, algo de que não há, penso, nem concordância nem eu estou seguro do que será “melhor”.

Publicada por

Pedro Moura

à(s)

5:36 da tarde

0

comentários

![]()

Etiquetas: Portugal