Há uma frase neste livro, escrita por uma sua personagem, que reza assim: “recordar é envelhecer mais”. Foi João Paulo Cotrim quem a colheu e a pôs na boca da personagem, e Miguel Rocha quem a dactilografou e desenhou os arabescos desenhos. Todos mentem. O acto da memória, ao ser colocada no papel – ou qualquer outro suporte tangível e que se deseja perene, na forma de texto –, é um crime de traição à própria vida, ao modo de vida, da memória. Se se a escreve para a poupar ao aniquilamento, por estar presa à existência humana, cuja condição é a sua própria morte, esse mesmo acto de as escrever (e desenhar) fixa-as numa fórmula, cristaliza-as, torna-as documento, ou mais e pior, em monumento, tornando mais difícil a sua real vivência e revisitação, precisamente enquanto memória humana. Mas minto eu também. (Mais)

30 de setembro de 2006

Salazar. Agora, na hora da sua morte. João Paulo Cotrim e Miguel Rocha (Parceria A. M. Pereira)

Publicada por

Pedro Moura

à(s)

2:55 p.m.

12

comentários

![]()

21 de setembro de 2006

I Love Led-Zeppelin. Ellen Forney (Fantagraphics)

Como todos sabemos, e como deveriam saber mais atentamente os leitores e autores de banda desenhada, todo o acto é político, quer este seja programático ou não, partidário ou não, assumido ou não, consciente ou não. Não há como escapar. É necessário. Até, no que mais nos interessa, as próprias escolhas formais que passam por opção gráfica numa banda desenhada (figuração, composição de página ou páginas, cor, texto, etc.) é uma “forma política” (Jan Baetens).

Não obstante essa transversal ocorrência, é natural que existam obras cujo intuito pode ser invisível ao seu público-alvo mas claríssimo junto aos seus detractores (o género dos “super-heróis” na sua esmagadora maioria), ou ser claríssimo nos seus discursos (os autores associados a, por exemplo, World War III), ou que apontam uma disrupção junto à hegemonia de que partem (Sacco)... Outras vezes são opiniões que emergem de forma mais ou menos visível, mas que pautam a fabricação da obra (David Collier, Justin Brown, Art Spiegelman, Marjane Satrapi). Outras tantas são da própria essência política da voz autoral.

O que ocorre abertamente nas autoras “feministas”. Deste epíteto muito se poderia discutir, como já foi vontade minha, ajuntando um grupo diverso mas não divergente de autoras (e autores também, claro). Nesse grupo, muitos dos discursos são altamente sexualizados, em que a própria sexualidade se torna palco de combate político. Ainda fechando mais o círculo – ainda que sempre, sempre tendo em conta de serem círculos abertos, descentrados, não concêntricos, que se justapõem e cruzam das mais diversas maneiras -, as autoras lésbicas fazem desse estandarte um território pleno de possibilidades: para nomear alguns dos nomes mais famosos, falemos de Alison Bechdel (autora das tiras “familiares alternativas” Dykes to watch out for e mais recentemente de Fun Home), Roberta Gregory (Bitchy Bitch, sobretudo), e Ellen Forney.

Apuradas todas as características de uma “banda desenhada feminista”, isto é, na qual toda a política que é transmitida e jogada nos corpos das mulheres, é patente toda a multiplicidade desses combates nesta colecção de várias histórias – diversas em termos de tamanho, tom, cor, formalismos, objectivos, plataforma original de publicação. É escusado dizer que o corpo da mulher não é mais sexualizado do que o do homem – isto independentemente das inclinações sexuais do leitor. Essa situação é real, bastando olhar para o mundo da publicidade, e escamotear tal questão não ajuda a nada. O corpo da mulher é bem mais passível de objectificação do que o do homem. É precisamente essa luta o que esta banda desenhada a que dou o nome de “feminista” vem travar. Os grandes nomes, e mais uma vez revelando-se essa diversidade, são os de Aline Kominsky, de Julie Doucet, de Phoebe Gloeckner, de Marjane Satrapi (no Broderies, sobretudo), e entre nós, grandes nomes também, o de Isabel Carvalho e da saudosa Ana Cortesão, por exemplo. Forney estará obviamente nesse território, mas de um modo muito diverso e, se mo é permitido dizer assim, até de uma forma mais “democrática”. Vejamos... Uma das secções deste livro é um guia de “como fazer”, versando drogas, a dobragem a bandeira nacional, uma carreira como prostituta, receitas, masturbação, e comunicação entre os pais e os filhos, quase todos desenhados por Forney depois de uma colaboração com um especialista na matéria dada. As histórias que se seguem também pairam sobre fantasias sexuais, relatos de memória, pequenas aventuras domésticas inesperadas, obsessões, e descobertas da mais profunda expressão sexual – como nao caso das experiências de Dan Savage (de que aqui se apresenta o “grito do Ipiranga” – necessariamente fantasista – da consciencialização político-social dos papéis sexuais, despoletada pela sua primeira experiência de transvestismo).

Uma das secções deste livro é um guia de “como fazer”, versando drogas, a dobragem a bandeira nacional, uma carreira como prostituta, receitas, masturbação, e comunicação entre os pais e os filhos, quase todos desenhados por Forney depois de uma colaboração com um especialista na matéria dada. As histórias que se seguem também pairam sobre fantasias sexuais, relatos de memória, pequenas aventuras domésticas inesperadas, obsessões, e descobertas da mais profunda expressão sexual – como nao caso das experiências de Dan Savage (de que aqui se apresenta o “grito do Ipiranga” – necessariamente fantasista – da consciencialização político-social dos papéis sexuais, despoletada pela sua primeira experiência de transvestismo).

Digo “democrática” porque nenhuma das histórias de Forney, seja estas colaborações directas ou indirectas, trabalhos individuais ou baseados em acontecimentos exteriores, não estão propriamente a insinuar-se nem a clamar uma “lição”; simplesmente constatam factos que são existentes no planeta, na esfera do humano, e que apenas nos compete aceitá-los como verdadeiros, reais, enfim, humanos e, assim, aceitar ao mesmo tempo essa mesma diversidade – mesmo que não tenhamos essa mesma vivência. Não há aqui espaço para proselitismo de qualquer espécie. Mais, o proselitismo é impedido pela presença do humor: até mesmo uma análise crítica do que o cabelo feminino representa descamba numa anedota bem-disposta...

Aproveitando uma informal conversa com Isabel Carvalho, roubo-lhe a ideia de que, de facto, o traço de Forney revela um grande esforço de criação: não estamos perante propriamente uma desenhista descontraída (como Roberta Gregory, como Isabel Carvalho) de cujas mãos flui a matéria do seu trabalho. A oscilação de estilos, entre um bem-contornado (e bem-comportado) realismo e pequenos desvios pela caricaturização (quase o que em mangá se chama de chiba), não é nem áspero nem delicado, servindo com um equilíbrio sem surpresas o programa narrativo, informativo e, lá está, político, destas breves bandas desenhadas. Não serve a arte dela para uma contemplação imaginativa, mas somente como veículo e ilustração aos seus conteúdos específicos. Mas no fim de contas, I Love Led Zeppelin é precisamente um programa de educação da diversidade e das múltiplas opções existentes, apresentada de forma clara e, mais do que eficaz, com fortes reverberações de humor.

Publicada por

Pedro Moura

à(s)

10:35 p.m.

0

comentários

![]()

Etiquetas: EUA

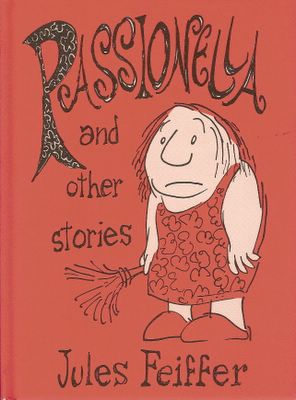

Passionella and Other Stories. Jules Feiffer (Fantagraphics)

Já falei aqui de Anders Nielsen e de David Shrigley, e conhecemos os trabalhos, anteriores, de Steig, de Thurber, de Steinberg, de Blechman. Todos eles trabalham em objectivos diferentes, plataformas diferentes, mas todos também partilham uma pesquisa comum de sublimação do traço mais solto e, por isso, mais apto à felicidade do encontro ocasional, do “achado” à la Picasso (ou antes, à la Töpffer). Jules Feiffer é um dos outros artistas que trabalha na mesma linha de pesquisa (o texto introdutório de Gary Groth é bastante claro e informativo sobre estas afinidades).

Passionella and Other Stories é o quarto volume das Obras Completas, publicadas pela Fantagraphics, mas é materialmente diferente das publicações anteriores, quer pelo número de páginas, quer pelo formato e capa dura (um “livro”). Reúne, porém, tal como os volumes anteriores, uma colecção heteróclita de histórias, não se procurando qualquer tipo de construção temática, de natureza de trabalhos, etc., esperando-se que a convivência entre este material diverso sirva como retrato pertinente da obra de Feiffer. Neste volume em particular juntam-se trabalhos muito curtos que Feiffer desenvolveu para a Playboy (da qual foi colaborador durante anos, ainda que não defensor da mesma), da Pageant (onde se cruzou com Blechman), do Village Voice. Todas elas mostram a acuidade e o humor aguçado com que Feiffer faz passar uma espécie, não de lição de moral, mas de comentário de extrema inteligência sobre os assuntos discutidos (que podem ir desde a política sua contemporânea às eternas oposições e guerras dos sexos, aos papéis de personagens – vejam-se as duas versões, textual e de banda desenhada, de “Superman”).

Do que se reúne aqui, parece-me que a resposta a Hugh Hefner com The Lonely Machine é uma das mais bem conseguidas alegorias e paródias ao modo como os humanos se relacionam uns com os outros em termos afectivos; ao invés de elaborar uma tese verbal e explícita sobre a psicologia amorosa, a relação entre o homem e a máquina que inventa para ultrapassar a necessidade de relações estritamente humanas demonstra de um modo bem mais eficaz que, por mais que nos detestemos uns aos outros, precisamos mesmo de nos cruzarmos por aí. Harold Swerg é impressionantemente actual, quer nos Estados Unidos quer em Portugal quer seja onde for, e deveria ser leitura obrigatória sobretudo junto àqueles que se nutrem pelo desejo de serem sempre “melhores que” ou “os maiores de”, uma praga que ultimamente tem assolado pelo nosso país... “Igualarmo-nos é o maior esforço” é a tradução livre da “moral” desta história, e que poderia ser elevada como princípio bem mais saudável de relacionamento entre os seres humanos. Depois, temos ainda Passionella, sobre uma mulher a quem é dada a hipótese de satisfazer um seu desejo – transformando-se numa bela mulher (vejam as imagens) – para descobrir sempre ao virar da esquina um desejo maior (ou diferente) até retornar ao ponto de partida, onde reside a verdadeira felicidade. Uma outra espécie de moral, sem dúvida e que transforma a aparentemente errada expressão “a minha vida deu uma volta de 360 graus” numa realidade significativa: poderemos voltar ao mesmo sítio de onde partimos, mas estamos enriquecidos com uma panorâmica sobre o nosso universo, e a decisão final é feita consciente e vitalmente. Em alguns aspectos, a história que dá o título central a este livro lembrará esssoutra adaptação da “Gata Borralheira” que é A Arte Suprema, de Rui Zink e António Jorge Gonçalves, com a qual partilha muitos elementos narrativos e mesmo formais. O que não nos deve nem surpreender nem nos ser indiferentes, uma vez que faz parte das naturais associações, convergências e continuidades numa história consciente da banda desenhada. Se bem que sublimado de um modo muito apurado, transfigurado para propósitos muito diversos, a influência das construções de Will Eisner – de quem Feiffer foi assistente – está presente em muitas opções do autor norte-americano. Voltamos também nós ao início, e encontramos mais continuidades, cruzamentos, potencialidades novas, que as (novas) leituras de Feiffer poderão eventualmente permitir, e não uma mera sucessão de influências ou, pior, imitações, a que pretensos “historiadores” e “detractores” desejam reduzir a História da Banda Desenhada.

Depois, temos ainda Passionella, sobre uma mulher a quem é dada a hipótese de satisfazer um seu desejo – transformando-se numa bela mulher (vejam as imagens) – para descobrir sempre ao virar da esquina um desejo maior (ou diferente) até retornar ao ponto de partida, onde reside a verdadeira felicidade. Uma outra espécie de moral, sem dúvida e que transforma a aparentemente errada expressão “a minha vida deu uma volta de 360 graus” numa realidade significativa: poderemos voltar ao mesmo sítio de onde partimos, mas estamos enriquecidos com uma panorâmica sobre o nosso universo, e a decisão final é feita consciente e vitalmente. Em alguns aspectos, a história que dá o título central a este livro lembrará esssoutra adaptação da “Gata Borralheira” que é A Arte Suprema, de Rui Zink e António Jorge Gonçalves, com a qual partilha muitos elementos narrativos e mesmo formais. O que não nos deve nem surpreender nem nos ser indiferentes, uma vez que faz parte das naturais associações, convergências e continuidades numa história consciente da banda desenhada. Se bem que sublimado de um modo muito apurado, transfigurado para propósitos muito diversos, a influência das construções de Will Eisner – de quem Feiffer foi assistente – está presente em muitas opções do autor norte-americano. Voltamos também nós ao início, e encontramos mais continuidades, cruzamentos, potencialidades novas, que as (novas) leituras de Feiffer poderão eventualmente permitir, e não uma mera sucessão de influências ou, pior, imitações, a que pretensos “historiadores” e “detractores” desejam reduzir a História da Banda Desenhada.

Publicada por

Pedro Moura

à(s)

10:35 p.m.

1 comentários

![]()

Etiquetas: EUA

13 de setembro de 2006

Eternals. Neil Gaiman e John Romita Jr. (Marvel)

Não tendo esta série terminado, corremos o risco de ainda virmos a ser surpreendidos por uma fulguração final. No entanto, o leitor não deve ficar refém da esperança numa resolução final, na qual todos os elementos inertes de uma narrativa se encontrem e sobre a qual convirjam, mas antes embrenhar-se, imbricar-se, perder-se na imediatez e força desses mesmos elementos. Ora isso não ocorre em Eternals.

Não há dúvida de que os melhores livros de Neil Gaiman (de banda desenhada) – tomando como critérios precisamente uma coesão interna e um propósito concertado e orgânico da trama narrativa, a permanente presença da sua voz autoral, e uma profunda relação de existência indestrinçável com os desenhos – são os seus mais antigos títulos: Violent Cases, Signal to Noise e, quiçá mais significativamente, Mr. Punch (a editar em Portugal). A série The Sandman (editada entre nós pela Devir) é um caminho longo, que revela grande esforço, quer da parte de lá (criativa, editorial, de adequação de artistas) quer da parte de cá (uma infinita espera paciente dos leitores por um sentido, que apenas retrospectivamente beneficia a série na sua completude).

Depois, existe em Gaiman o justamente oposto em termos da presença da voz, onde esta se apaga quase por completo reduzida a simples “ideia”, descarnada e perseguida com os mais medíocres dos instrumentos e estratégias: foi o caso do Marvel 1602, é o caso agora de Eternals (é notável que estas duas instâncias de redução a “ideia” se dê precisamente na editora conhecida como “Casa das Ideias”).

É verdade que já ninguém retorna aos momentos em que se aproximavam Gaiman e Moore para trabalhar o sentido de cada um dos autores; mas o seu cotejamento, aqui, ainda se torna pertinente por tomar em conta o facto de ambos trabalharem um território quase coincidente, pelos seus projectos de escrita serem relativamente contíguos, e pela atitude de ambos partir de um pressuposto idêntico, mas rapidamente divergir. Se as duas primeiras características são de fácil, senão óbvia, verificação, esclareça-se a terceira.

Parece-me que Gaiman é demasiado consciente (“self-conscious”, diz-se em inglês) do cruzamento de uma cultura erudita, da literatura de língua inglesa, da pressão e estilos experimentados nessa área (conhecimentos que Gaiman tem academicamente e deixo a outros a discussão se os seus romances os possuem) e os “livros aos quadradinhos”. Mas se Alan Moore é bem mais descontraído nesse cruzamento, nesse casamento, procurando que valores e forças poderão nascer no interior das tradições específicas da banda desenhada, e possui um elemento-chave inestimável, o humor, Gaiman parece seguir preferencialmente, e para manter a imagem do casamento, pela conveniência, acabando antes por nos ofertar um convívio de dois cônjuges que acabaram juntos pelas forças da circunstância e se vão aturando, a mal ou a bem, mas sem qualquer tipo de entrega amorosa ou programa de construção comum... Se bem que não estejamos perante material de primeira água com The Eternals, série a que Jack Kirby deu à luz e a lume, a sua reutilização poderia ter criado uma narrativa forte e até de sentidos últimos para com o “Universo Marvel”, esta série de Gaiman e John Romita Jr. (que não parece ter herdado os valores do pai, mesmo que normativos, mas antes seguir um estilo despersonalizado contemporâneo do mainstream norte-americano, demasiado influenciado por uma mangá crassamente comercial) acaba por ser, não enigmática, mas pobremente elíptica, apontando mais a “segredos a desvendar” do que realmente a criar uma vontade encadeada em seguir os sucessivos desvendamentos e lento emergir da teia de relações entre os dormentes “Eternos”, espalhados em papéis terrenos e alheios aos desígnios dos seus inimigos. Mais, se Kirby (e outros autores) tinham desculpa – sociológica, histórica, política – em estarem mergulhados num maniqueísmo gritante, Gaiman tem uma responsabilidade mais alerta, logo, uma maior falta ao manter esse mesmo nível nesta sua exploração deste universo diegético. Mais uma vez, Moore fazia o mesmo, mimando o género, amplificando essa política até à ruptura total no ridículo. Gaiman parece manter o status quo.

Se bem que não estejamos perante material de primeira água com The Eternals, série a que Jack Kirby deu à luz e a lume, a sua reutilização poderia ter criado uma narrativa forte e até de sentidos últimos para com o “Universo Marvel”, esta série de Gaiman e John Romita Jr. (que não parece ter herdado os valores do pai, mesmo que normativos, mas antes seguir um estilo despersonalizado contemporâneo do mainstream norte-americano, demasiado influenciado por uma mangá crassamente comercial) acaba por ser, não enigmática, mas pobremente elíptica, apontando mais a “segredos a desvendar” do que realmente a criar uma vontade encadeada em seguir os sucessivos desvendamentos e lento emergir da teia de relações entre os dormentes “Eternos”, espalhados em papéis terrenos e alheios aos desígnios dos seus inimigos. Mais, se Kirby (e outros autores) tinham desculpa – sociológica, histórica, política – em estarem mergulhados num maniqueísmo gritante, Gaiman tem uma responsabilidade mais alerta, logo, uma maior falta ao manter esse mesmo nível nesta sua exploração deste universo diegético. Mais uma vez, Moore fazia o mesmo, mimando o género, amplificando essa política até à ruptura total no ridículo. Gaiman parece manter o status quo.

(Nota: a imagem, desta feita, não é da publicação, que vai no 4º número de 6, mas de material promocional; as capas correspondem somente aos dois primeiros números)

Publicada por

Pedro Moura

à(s)

7:37 p.m.

2

comentários

![]()

Etiquetas: EUA, Mainstream, Reino Unido

The Eternals. Jack Kirby (Marvel)

Já muito e tanto foi escrito sobre Jack Kirby, de modos mais ou menos encomiásticos e de leituras mais equilibradas e esclarecidas, que é muito difícil não repetirmos ideias ou conhecidas ou mesmo clichés.

O carácter operático, de máxima espectacularidade e com fortíssimas significações religiosas – com uma carga moral evidente, senão mesmo demasiado óbvia e maniqueísta – são por demais conhecidas em toda a obra do “rei” da banda desenhada mainstream norte-americana. Já o machismo, a insistência no recurso ao deus ex machina, a franca hierarquização entre homens entre estes e outras criaturas (que se notará repetidas vezes por comentários sobre as várias profissões, os limites dos humanos, e ainda a relação para com outras espécies de animais “inferiores”, etc.), em que a moral se pauta pela coragem física e o poder da matéria sobre a mente, em que o mal é real e palpável, justificando assim toda e qualquer acção do herói, já são temas que nem sempre estão no centro das discussões da sua obra.

Todavia, é de facto impossível negar que a sua influência é fundamental no culto da banda desenhada, sobretudo a norte-americana, sobretudo a relacionada com o género dos super-heróis (apesar de ter trabalhado todos os outros géneros do seu tempo e fundado novos, como os romances); não negando que a sua força visual não tenha chegado a outros autores que nada têm a ver com esses círculos de produção, como Gary Panter e até Moebius, e ainda, no seu gesto de inaugurando mitologias, Neil Gaiman (mas só em The Sandman).

Na verdade, mais do que “rei” desse “agrupamento”, Jack Kirby deveria ser visto como o seu primeiro profeta, a voz que clamava no deserto, febril de visões, em que a criação crua, malhada em ferro quente, atinge proporções de dilúvio mas sem nexo aparente, ou sem preocupações de um significado uno e coeso. Em suma, verdadeiramente original (“dar origem a”). Tudo lhe saía da pena, inclusive este The Eternals, já numa fase tardia da sua obra para a Marvel, sem grandes preocupações de articulação com o resto do particular Universo ficcional (o nome que se dá ao conjunto de histórias e personagens que pertencem a uma mesma editora major) – cuja arrumação oficial apenas viria mais tarde – se bem que se procurassem linhas de fuga em relação a tudo que se unissem mesmo ao longe. Se Crisis on Infinite Earths, Zero Hour, Secret Wars, entre outras séries para leitores comercialmente desprevenidos serviu para “arrumar” as prateleiras e caçar novos leitores, só mais recentemente, com obras como Marvels, Earth X, Universe X, no caso da Marvel, e Kingdom Come, no da DC, entre outras, é que se procura atingir uma explicação global de tudo o que se encerra nesses “universos” particulares, bebendo directamente das fontes. As mais das vezes, as fontes vão dar a Kirby. É como se estivéssemos a viver, na banda desenhada mainstream de super-heróis, o grande momento da construção das teorias hermenêuticas, as releituras ordenadas, em relação às Sagradas Escrituras do seu primeiro aedo.

The Eternals tem todos os elementos à superfície. Isto é, não é de modo algum difícil apercebermo-nos de quais as referências literárias a que se reportam, sendo mesmo textualmente citadas (Chariots of the Gods, de Erich von Däniken, por cá editado como “Eram os Deuses Astronautas?”) – estamos numa era em que as explicações de todos os acontecimentos históricos têm uma resposta imediata e auto-conclusiva: se não há tempo para nos dedicarmos ao estudo verdadeiro da história de uma determinada conjuntura, nos seus parâmetros antropológicos, sociológicos, culturais, e até tecnológicos, é fácil: basta dizer “foram extraterrestres”. E como passa a ser um motivo de fé, a discussão termina. Mas se esta atitude faz péssima História e muito menos fomenta uma conversa inteligente e ponderada, pelo menos é capaz de criar ficções maravilhosas (isto, no específico significado do termo literário). Por isso, pouco importa reprovar Kirby nas suas crenças e leituras – é do seu foro pessoal – mas louvá-lo para as transformar em pequenos épicos de bolso que garantem um prazer inestimável (movimento que, por exemplo, G. Morrisson e W. Ellis fazem contemporaneamente). É verdade, será um prazer feito de titilações imediatas, sensações fáceis até, mas o prazer reveste-se de naturezas muito diversas e continua a ser prazer, inclusive estético. Se Hergé é, não obstante a nossa leitura tardia e política dos seus livros, ainda hoje apreciável como um mestre na construção espaçada de uma trama fluida, Kirby domina em absoluto um ritmo selvagem, contínuo, bombástico, cujas unidades, por si mesmas, explodem de energia: quase não há tempo para respirar entre cada vinheta. É precisamente por essa mesma razão que não nos deparamos com trabalhos muito complexos de composição das pranchas, mas uma apresentação de grelhas relativamente regulares, pontuadas por prachas-vinhetas ou splash pages para fomentar um dramatismo ainda maior, o qual está sempre presente das mais variadas formas: linhas cinéticas, rostos em expressões arrebatadas, poses de acção, pontos de exclamação ou reticências marcando os diálogos... Quer dizer, há forças específicas a Kirby que não são a de mestres anteriores a ele, como McKay, Feininger, Herriman – precisamente mestres de composição. E se, discutivelmente, Will Eisner “inventou” a splash page no seu uso moderno da banda desenhada de acção norte-americana, Kirby transformou-a numa plataforma de abertura do tema que comandaria o resto do episódio (há sempre uma splash page ao virar da primeira página), mimando assim, talvez inconscientemente?, a ópera. O tempo, em Kirby, é linear, até mesmo que ocorram analepses elas parecem servir para impelir sempre em frente num ritmo regular, de staccato.

É precisamente por essa mesma razão que não nos deparamos com trabalhos muito complexos de composição das pranchas, mas uma apresentação de grelhas relativamente regulares, pontuadas por prachas-vinhetas ou splash pages para fomentar um dramatismo ainda maior, o qual está sempre presente das mais variadas formas: linhas cinéticas, rostos em expressões arrebatadas, poses de acção, pontos de exclamação ou reticências marcando os diálogos... Quer dizer, há forças específicas a Kirby que não são a de mestres anteriores a ele, como McKay, Feininger, Herriman – precisamente mestres de composição. E se, discutivelmente, Will Eisner “inventou” a splash page no seu uso moderno da banda desenhada de acção norte-americana, Kirby transformou-a numa plataforma de abertura do tema que comandaria o resto do episódio (há sempre uma splash page ao virar da primeira página), mimando assim, talvez inconscientemente?, a ópera. O tempo, em Kirby, é linear, até mesmo que ocorram analepses elas parecem servir para impelir sempre em frente num ritmo regular, de staccato.

Este ritmo, que é só ritmo, quase sem melodia, típico de uma produção experimental de música do seu tempo, está presente nos corpos das personagens. Todas elas são olímpicas, isto é, seguem um “modelo” mais ou menos idêntico, dos quais depois se desviam ou se aproximam mais. Estão sempre tensos, em poses nada naturais (que recordam as poses heróicas da estatuária do Realismo Socialista), revelando uma energia a mais que contamina todo o resto, como bailarinos suspensos numa complicada pose e fazendo fluir a tensão dos músculos de modos fluidos mas invisíveis; aliás, se há ilusão de movimento em Kirby é precisamente graças a essa representação parcial dos corpos, onde as perspectivas e as proporções falham, onde se mostram desarticulações impossíveis, que apenas servem esse propósito maior.

Se as personagens são olímpicas, também Kirby o é, enquanto autor, reutilizando aqui um juízo de valor de Harry Morgan em relação a um maior pendor da crítica contemporânea para obras de carácter fragmentário do que para obras “acabadas”, “perfeitas” em si mesmas, que não são senão o território deste autor, não obstante os gostos, seminal. O que Kirby fazia visava a completude total. Nada disto deve ser entendido como instituindo uma qualquer hierarquia de valores onde se contrapõem outros autores – quer por oposição quer por simples comparação - às características da arte de Kirby. Bem pelo contrário, são essas mesmas características que, inerentemente, fazem surgir essa qualidade “olímpica”.

O que não deixa ser curioso, dado o caso de The Eternals, tal como muitas outras obras, como Kamandi, terem sido deixadas “a meio”: será essa infinitude, essa promessa deixada em aberto por Kirby, que terá despoletado toda a sua obra como a camada primordial de onde emergiriam todas as mais recentes “grandes narrativas”, “evangelhos” e até mesmo “Apocalipses” da Marvel e da DC, incluindo a recente revisitação de Gaiman e Romita Jr.

Nota: desta vez não coloquei uma imagem do interior minha, mas antes roubei daqui que pertence aqui.

Publicada por

Pedro Moura

à(s)

7:34 p.m.

4

comentários

![]()

Etiquetas: EUA, Mainstream

Sloth. Gilbert Hernandez (Vertigo)

Sloth é o primeiro livro que Gilbert Hernandez, na sua já longa carreira, publica de imediato nesse formato. Este não é um mero facto da ordem da sociologia, já que tem repercussões sobre o modo como a história é construída, fazendo-a diferenciar-se dos anteriores trabalhos, de maior ou menor sucesso, do autor. A sua obra é por demais conhecida, e o modo como faz cruzar elementos de géneros díspares é uma das suas forças, que inclusivamente faz titubear o mais desprevenido dos leitores que apenas começasse a folhear a série mais famosa, Love and Rockets, a partir do seu primeiro (agora) volume.

A história que aqui se apresenta é, porém, menos errática, em termos de elementos que se vão acrescentando e colando até à emergência de um sentido oculto no seio do absurdo, ou onde a profusão de focos associados a uma miríade de personagens leva até à quase-desagregação de uma linha una da narração, o que acontece noutras obras; a construção de Sloth obedece porém ainda às preocupações mais perenes da obra de Gilbert e, enfim, de todos os irmãos Hernandez: a saber, a vida humana face à imprecisão do futuro e das relações.

Apresentam-se três personagens, adolescentes que vivem num triângulo de relações complexas e de uma intimidade inusitada, que passa obviamente pelo amor e pela sexualidade: Miguel, Romeo e Lita. O primeiro acorda de um coma prolongado, que de certa forma se entende como um escape natural do rame-rame sensaborão da vida de subúrbios que os rodeia. O único escape é a música, a busca por uma fantasia e lenda urbana (o “Goatman”, v. abaixo), os sonhos – recorrentes, os dos limões a cair, que se torna ubíquo no livro, unindo as páginas e as capas num material extratextual que contribui para a trama geral. Mas, num determinado momento, a convivência da realidade narrativa que se nos apresenta e a força mítica dessa personagem elusiva do “homem-bode” faz com que, no ritmo marcado por quatro vinhetas, haja uma reviravolta imprevisível e surpreendente. Mais, esta alteração radical que se dá a meio do livro é desconcertante. As coisas passam-se com esta personagem, e de repente passamos a vê-las associadas a uma outra, sem grandes explicações. Terão de o ler para se aperceber dessa volta de foco e distribuição de agenciamento das personagens. Mas se por um lado as imediatamente seguintes alterações – dentro da nova “ordem diegética” – levam à complexificação dessas alterações e à sua assunção como consequência da acção do sempre indirectamente presente Goatman, uma espécie de criatura mitológica que tem o poder de alterar a realidade de uma pessoa, por outro apontam para a total falta de necessidade em buscar explicações. Isto é, tal como acontece nos últimos filmes de David Lynch (mas já antes ocorrera noutros, como Alain Resnais), procurar explicações seria não destrinçar a complexidade evidente da trama narrativa, como destruí-la, pois ela não existe com o propósito de ser desvendada, mas sim fruída como tal. O tema, no fundo, das relações humanas (que é o que sempre moveu os Hernandez Bros. nas suas épicas obras) não fica menos claro por essa falta de linearidade da narrativa, ou pelo entrocamento de dois universos compossíveis. Ambos são reais, no livro. É isso o que nos basta. Procurar uma “ordem explicativa” é até um acto de... preguiça.

Mas, num determinado momento, a convivência da realidade narrativa que se nos apresenta e a força mítica dessa personagem elusiva do “homem-bode” faz com que, no ritmo marcado por quatro vinhetas, haja uma reviravolta imprevisível e surpreendente. Mais, esta alteração radical que se dá a meio do livro é desconcertante. As coisas passam-se com esta personagem, e de repente passamos a vê-las associadas a uma outra, sem grandes explicações. Terão de o ler para se aperceber dessa volta de foco e distribuição de agenciamento das personagens. Mas se por um lado as imediatamente seguintes alterações – dentro da nova “ordem diegética” – levam à complexificação dessas alterações e à sua assunção como consequência da acção do sempre indirectamente presente Goatman, uma espécie de criatura mitológica que tem o poder de alterar a realidade de uma pessoa, por outro apontam para a total falta de necessidade em buscar explicações. Isto é, tal como acontece nos últimos filmes de David Lynch (mas já antes ocorrera noutros, como Alain Resnais), procurar explicações seria não destrinçar a complexidade evidente da trama narrativa, como destruí-la, pois ela não existe com o propósito de ser desvendada, mas sim fruída como tal. O tema, no fundo, das relações humanas (que é o que sempre moveu os Hernandez Bros. nas suas épicas obras) não fica menos claro por essa falta de linearidade da narrativa, ou pelo entrocamento de dois universos compossíveis. Ambos são reais, no livro. É isso o que nos basta. Procurar uma “ordem explicativa” é até um acto de... preguiça.

Nota: agradecimentos ao Gonçalo Freitas, por me emprestar o livro.

Publicada por

Pedro Moura

à(s)

7:22 p.m.

0

comentários

![]()

Etiquetas: EUA

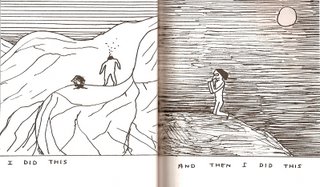

The Squirel Mother Stories. Megan Kelso (Fantagraphics)

Enquanto teremos de esperar mais algum tempo até vermos a colecção de todos os episódios do Artichoke Tales, espalhados por várias publicações da Highwater, talvez o mais acabado e coeso dos universos diegéticos criados por Megan Kelso, podemos consultar esta antologia de vários dos seus trabalhos curtos, dos últimos 6 anos, que têm sido publicados em diversos locais, alguns de difícil acessibilidade (como revistas, mini-comics ou publicações caras).

Precisamente por serem trabalhos diversos que respondiam às necessidades específicas das plataformas editoriais para as quais foram convidadas ou produzidas ou pensadas, estamos perante uma grande diversidade em termos formais, no uso de cor ou de preto e branco, de cores primárias fechadas nos contornos das personagens ou pela opção por manchas de cor que localizam os espaços, na composição das pranchas, e até de programas narrativos – como a trilogia de curtas histórias sobre Alexander Hamilton, um dos “Founding Fathers” dos Estados Unidos, que se integram num todo harmónico. A diversidade da cor dos papéis que compõem as páginas deste livro responde a essa natureza, tornando-o um curioso retrato da diversidade dos trabalhos de Megan Kelso. O próprio estilo gráfico de Kelso oscila ligeiramente num espectro dominado pelos contornos seguros das figuras, por uma simplificação quase ora mais infantil (Halloween, 1976) ora mais próxima da “linha clara” europeia (Meow Face) ora ainda convivendo com as mãos de outro artista (Fuck the Troops!, com Ron Rege, Jr). Todavia, não será difícil encontrar convergências, recorrências e aspectos comuns entre estas histórias. Um deles tem a ver com o modo como as tramas são construídas. Parece sempre que há algum acontecimento “fora de cena”. Explico: há uma focalização central sobre as personagens, mas depois desenvolvem-se acontecimentos, que têm repercussões sobre essa atenção central, mas cujos pormenores não nos são acessíveis. Por outro lado, a própria relação entre o que é um protagonista e uma personagem secundária parece ser colocado em suspensão nas histórias de Kelso deste livro: se os títulos e os tais acontecimentos centrais apontam para uma personagem, a verdadeira acção é levada a cabo por uma outra. Em Nettie’s Left-Handed Flute, por exemplo, acompanhamos quem observa, e não quem age; em The Pickle Fork, um romance onírico entre um garfo e uma colher (recordando uma a “tragédia grega” entre objectos de Gorey; e que se exemplifica aqui com uma prancha) acaba por ser reportado à esperança e subsequente desilusão – sempre silenciosas – de uma personagem que estava à margem dos acontecimentos.

Todavia, não será difícil encontrar convergências, recorrências e aspectos comuns entre estas histórias. Um deles tem a ver com o modo como as tramas são construídas. Parece sempre que há algum acontecimento “fora de cena”. Explico: há uma focalização central sobre as personagens, mas depois desenvolvem-se acontecimentos, que têm repercussões sobre essa atenção central, mas cujos pormenores não nos são acessíveis. Por outro lado, a própria relação entre o que é um protagonista e uma personagem secundária parece ser colocado em suspensão nas histórias de Kelso deste livro: se os títulos e os tais acontecimentos centrais apontam para uma personagem, a verdadeira acção é levada a cabo por uma outra. Em Nettie’s Left-Handed Flute, por exemplo, acompanhamos quem observa, e não quem age; em The Pickle Fork, um romance onírico entre um garfo e uma colher (recordando uma a “tragédia grega” entre objectos de Gorey; e que se exemplifica aqui com uma prancha) acaba por ser reportado à esperança e subsequente desilusão – sempre silenciosas – de uma personagem que estava à margem dos acontecimentos.

Existem traços de caracterização – não só física, dado o “estilo” de Megan Kelso, como dos ambientes criados – comuns entre as jovens protagonistas (ou ligeiramente mais velhas) que apontam para uma possível exploração da autora pelos universos da “auto-ficção”. No entanto, a rememoração dos acontecimentos não serve um propósito de construção de memória propriamente dito, mas como plataforma para eleger um pequeno conto, uma curta narrativa sobre as sempre complicadas relações humanas: a esmagadora dos eventos, em si mesmos, nada têm de grandioso e muito menos de espectacular. “Retratos da vida”, para empregar uma frase feita. Mas mesmo o mais, aparentemente, banal dos relatos, como Bills, serve para desvendar parte do mistério que subjaz à vida destas protagonistas que mais não são do que o avatar da própria autora.

Publicada por

Pedro Moura

à(s)

7:03 p.m.

0

comentários

![]()

12 de setembro de 2006

First & Fifteenth. Pop Art Short Stories (Villard)

Steve Powers começou como um “puto de rua”, grafitteiro e o camandro. Mas como estamos na “Terra das Oportunidades”, e Nova Iorque é onde as modas pegam fogo como em caruma seca, é muito rapidamente que se passa de desconhecido a “sensação da hora”. De certa forma, apesar de ainda não ter acontecido isto a uma escala global com Powers, já se estabeleceu como artista, com o seu próprio estúdio, envolvido numa galeria-centro (a Deitch Projects), presente numa série de exposições nacionais e internacionais, inclusive individuais. A sua obra, como se depreenderá, emprega uma apropriação ou reutilização de toda uma série de elementos gráficos e textuais que estão associados à publicidade e à informação, sobretudo do riquíssimo manancial que se encontra nos “amusement parks” dos Estados Unidos (as grandes referências sendo os de Coney Island, em Nova Iorque, e o Golden Gate Park, de São Francisco), as toalhas de mesa transformadas em menus ou avisos nas montras de “diners”, as matrículas dos automóveis pessoalmente “costumizadas”, avisos de vendas ou saldos ou feiras à porta de garagens, etc.

First & Fifteenth. Pop Art Short Stories, não sendo o primeiro passo de Steve Powers no mundo de papel impresso (editou uma revista em N.I., On The Go), é a primeira em que estrutura um livro com as suas imagens empregues num propósito claramente narrativo.

Reúnem-se aqui oito histórias. Todas elas são curtas, com cada ilustração ocupando uma página, senão duas, como acontece exclusivamente em Waylon Saul – se bem que não se possa dizer estar perante uma “splash page”, uma vez que se tratam de duas tradições diferentes as da banda desenhada clássica e comercial e a direcção ontológica da arte de Powers. Existe uma relação entre texto e imagem, mas os textos, como apontei, encontram-se em toda a espécie de recriações de cartazes publicitários, sinais de trânsito, sinais de vendas, menus de restaurantes, matrículas, vogando no espaço mas sempre com formas típicas de letras mecânicas utilizadas nesses mesmos meios citados. As cores oscilam entre as primárias, não fazendo qualquer concessão à ilusão da realidade, assim como os traços angulosos, quase como se tivessem sido cortados a talhe, que compõem a figuração das personagens e objectos. Tudo recorda a pintura tosca de donos de pequenos negócios que se entregam com vontade, mas sem grande talento (isto é, virtuosismo académico), aos seus propósitos publicitários. Estes pequenos contos versam desde as fantasias que passam pelos indigentes (transformados em super-heróis: o “superfeen”; que vemos aqui representado) a burlas repentinas, passando por um conto magnífico sobre como a força de vontade e a firmeza de personalidade pode ultrapassar qualquer humilhação física que a obrigue a vergar, sem o conseguir (a já citada Waylon Saul). É possível que este livro apenas se aproxime do universo referencial da banda desenhada como outras obras análogas, desde o Poor Richard de Philip Guston a Um Mês e Um Dia de Ruth Rosengarten, isto é, obras que não teriam como seu fim social fazer parte do corpus crescente da banda desenhada – conforme o escopo e percepção de quem a vê, mais do que em respeito a um qualquer normativismo – mas que nas suas fronteiras se ambientam, por uma convergência de estruturações e estratégias de relação entre texto e imagem, de composição, de modo de produção... E até, de certo modo, First & Fifteenth nem sequer é muito controverso nessa aproximação, já que há todo um conjunto de elementos (o título, o subtítulo, a introdução, o uso de uma personagem que se assemelha a um superherói clássico, a homenagem satírica que se faz à capa de Action Comics #1 - na pior das hipóteses, Powers está a fazer o mesmo que Roy Lichestein: confirmar a banda desenhada enquanto "low brow culture" de onde se pode reciclar os seus elementos formais para serem refigurados, transfigurados em "verdadeira Arte") torna este livro contíguo dessa história, ao contrário dessoutras obras citadas, que dela se aproximam por outra via. Para mais, citam-se duas fontes artísticas para Powers: Ken Lum, o qual trabalha também no mesmo território da reapropriação da linguagem publicitária para objectos artísticos e um tal de Chris Ware, que veio a espacializar a composição da prancha de banda desenhada como poucos, assim como provocar graves crises na linguagem da banda desenhada (daí, potencializando as suas capacidades quer narrativas quer artísticas). Poder-se-ia citar ainda Françoise Mouly, a qual, que me lembre neste momento, utilizou na Raw material pré-existente de publicidade para criar uma nova situação expressiva em banda desenhada. Se nos valesse o tempo, poderíamos procurar fazer uma pequena investigação destes usos e convergências, que não são novos, tendo em contra as origens da banda desenhada moderna e a contiguidade com que viveu com a comercialização e publicitação de vários produtos (relacionados directamente com a obra em questão ou não).

É possível que este livro apenas se aproxime do universo referencial da banda desenhada como outras obras análogas, desde o Poor Richard de Philip Guston a Um Mês e Um Dia de Ruth Rosengarten, isto é, obras que não teriam como seu fim social fazer parte do corpus crescente da banda desenhada – conforme o escopo e percepção de quem a vê, mais do que em respeito a um qualquer normativismo – mas que nas suas fronteiras se ambientam, por uma convergência de estruturações e estratégias de relação entre texto e imagem, de composição, de modo de produção... E até, de certo modo, First & Fifteenth nem sequer é muito controverso nessa aproximação, já que há todo um conjunto de elementos (o título, o subtítulo, a introdução, o uso de uma personagem que se assemelha a um superherói clássico, a homenagem satírica que se faz à capa de Action Comics #1 - na pior das hipóteses, Powers está a fazer o mesmo que Roy Lichestein: confirmar a banda desenhada enquanto "low brow culture" de onde se pode reciclar os seus elementos formais para serem refigurados, transfigurados em "verdadeira Arte") torna este livro contíguo dessa história, ao contrário dessoutras obras citadas, que dela se aproximam por outra via. Para mais, citam-se duas fontes artísticas para Powers: Ken Lum, o qual trabalha também no mesmo território da reapropriação da linguagem publicitária para objectos artísticos e um tal de Chris Ware, que veio a espacializar a composição da prancha de banda desenhada como poucos, assim como provocar graves crises na linguagem da banda desenhada (daí, potencializando as suas capacidades quer narrativas quer artísticas). Poder-se-ia citar ainda Françoise Mouly, a qual, que me lembre neste momento, utilizou na Raw material pré-existente de publicidade para criar uma nova situação expressiva em banda desenhada. Se nos valesse o tempo, poderíamos procurar fazer uma pequena investigação destes usos e convergências, que não são novos, tendo em contra as origens da banda desenhada moderna e a contiguidade com que viveu com a comercialização e publicitação de vários produtos (relacionados directamente com a obra em questão ou não).

Não sendo este livro presente uma reinvenção no seio da banda desenhada, e muito menos um seu emprego interno para a potencializar enquanto objecto artístico (como acontece com Ware, de facto), é um gesto da parte de um artista visual para se aproximar de um outro contexto de expressão para continuar a sua exploração particular, de um modo ligeiramente diferente. Contudo, por essa mesma razão, contribui ainda assim para a permanente busca e questionamento desta espécie de arte que nos move.

Publicada por

Pedro Moura

à(s)

11:07 p.m.

0

comentários

![]()

Etiquetas: EUA

Orage et Désespoir. Lucie Durbiano (Gallimard)

Terceiro livro de banda desenhada de Lucie Durbiano, uma ilustradora francesa que trabalha sobretudo no mercado do livro infantil, mantêm-se os mesmos objectivos de público dos anteriores Laurence e Bizou (Les Requins Marteaux), isto é, narrativas dirigidas sobretudo a crianças e adolescentes – o que não impede os adultos de se interessarem pelas mesmas e descobrirem pequenos prazeres na sua leitura. A diferença para Orage et Désespoir (apesar do título parecer apontar para uma escola alemã de poesia ou para uma interpretação poética de desgraças, na verdade refere-se às duas irmãs representadas na capa, depois de passar por uma referência à História da Literatura) passa pelas linhas editoriais da colecção em que se insere, Bayou, concebida e dirigida por Joann Sfar para a Gallimard (e onde mesmo autor publicou os dois volumes de Klezmer). A possibilidade de se publicarem, de um só fôlego, um livro com mais de 100 páginas, em capa dura, a quatro cores, só essas condições, digo, permitem desde logo aos artistas de banda desenhada que aqui participam – não são muitos, Gipi está entre eles, mas não se pode ter tudo – um confortável compromisso entre um trabalho (bem?) pago e que se torna visível, o respeito por um conjunto de princípios editoriais, e a expressão das suas vontades criativas. Falo de princípios editoriais porque esta colecção dirige-se precisamente a jovens entre os 10 e os 16, logo a complexidade possível reside sobretudo na trama, na multiplicação das personagens, mas sobretudo, e isto ocorre com quase todos os artistas presentes, uma descomplexada atitude perante os adolescentes. Os temas, os acontecimentos, as anedotas, a linguagem é directa, passa pela sexualidade (pela sua descoberta), pelas crises típicas da entrada na idade adulta, pelas piadas que são utilizadas como mecanismo de defesa, pelas difíceis relações com os progenitores, mas mostrando como não há culpas atribuíveis, mas somente más-vontades e malentendidos, e pelos momentos de indolência e letargia pelos quais os jovens passam, como se fosse essa a sua natureza de relação com o mundo. Pouco os surpreende. O livro de Lucie Durbiano explana estas relações de um modo muito bem conseguido, sobretudo tendo em conta como se integra ainda com duas outras linhas tradicionais da literatura para jovens: a fantasia (passando aqui por sereias, vampiros, mortos-vivos, experiências científicas, estranhos rituais) e a aventura (um grupo de jovens mais ou menos coeso e mais ou menos em picardia, um cão, um barco e uma “Ilha Negra” – aliás, a homenagem a Hergé é textualmente explícita, e a a Pratt nalgumas cenas de diálogo “de perfil” – e um mistério que se vai adensando e se tem de resolver). O casamento entre esses “géneros” todos é bem-feito, o que prova que um autor descontraído e ciente das suas ferramentas não pensa em géneros, mas no modo como pode coser as linhas todas que sente necessárias expressar.

Os temas, os acontecimentos, as anedotas, a linguagem é directa, passa pela sexualidade (pela sua descoberta), pelas crises típicas da entrada na idade adulta, pelas piadas que são utilizadas como mecanismo de defesa, pelas difíceis relações com os progenitores, mas mostrando como não há culpas atribuíveis, mas somente más-vontades e malentendidos, e pelos momentos de indolência e letargia pelos quais os jovens passam, como se fosse essa a sua natureza de relação com o mundo. Pouco os surpreende. O livro de Lucie Durbiano explana estas relações de um modo muito bem conseguido, sobretudo tendo em conta como se integra ainda com duas outras linhas tradicionais da literatura para jovens: a fantasia (passando aqui por sereias, vampiros, mortos-vivos, experiências científicas, estranhos rituais) e a aventura (um grupo de jovens mais ou menos coeso e mais ou menos em picardia, um cão, um barco e uma “Ilha Negra” – aliás, a homenagem a Hergé é textualmente explícita, e a a Pratt nalgumas cenas de diálogo “de perfil” – e um mistério que se vai adensando e se tem de resolver). O casamento entre esses “géneros” todos é bem-feito, o que prova que um autor descontraído e ciente das suas ferramentas não pensa em géneros, mas no modo como pode coser as linhas todas que sente necessárias expressar.

O desenho de Durbiano é muito claro, seguro, límpido. As associações com Joann Sfar são por demais visíveis, se bem que as linhas da autora sejam mais “fiscalizadas” pela clareza, e não tão “caligráficas” como o primeiro. O uso da cor é simples, mas significativo, das vivas cores do dia ao tratamento de sombra nocturno, a um referencial uso de pretos e cinzentos para as analepses de um diário, passando por um tom ligeiramente mais sombrio no interior do “castelo”. Existem momentos de inventabilidade gráfica, claro, e até mesmo acontecimentos apenas expressos visualmente, que servem para sublinhar precisamente momentos mais dramáticos e “fora do tom” usual, sublinhando assim também o sentido consciente de composição de página e da estruturação das vinhetas, se bem que sempre subsumido à clareza narrativa. Mas como disse, é um livro descomplexado, competente nos seus fins e que mais uma vez demonstra que a banda desenhada juvenil não tem necessariamente que se construir com clichés de morais bafientas ou aventuras sensaboronas, nem empregar estilos visuais inarticulados da expressão mais pessoal do autor.

Nota: agradecimentos a Simona Accattatis, que me emprestou o livro.

Publicada por

Pedro Moura

à(s)

10:53 a.m.

0

comentários

![]()

Etiquetas: Itália

7 de setembro de 2006

Le Maître & Marguerite. M. Zaslavsky e A. Akishine (Actes Sud)

Nota inicial: após uma troca de emails com o escritor Misha Zaslavsky, acrescento alguns dos seus comentários (em inglês) ao meu texto, assim como mais umas informações abaixo. O texto foi ligeiramente editado.

Apesar da Rússia ter as suas próprias tradições de narrativas com ou pelas imagens, creio que este livro é feito já num contexto de maior mundialização da banda desenhada. Se bem que, face à pergunta, “conhece Breccia?”, os autores em questão possam responder negativamente, a obra em si avançaria um assertivo “sim!”. [The authors answer “yes”. In the time of working on M&M, we had seen Breccia’s Perramus and some of his shorts. In addition, as far as I can recollect, Akishin had had in his influential background Alex Toth, Kirby, Wally Wood, Pratt, Munoz, Sergio Toppi, and a huge number of graphic artists besides comics.] Os caminhos podem ser multímodos e indirectos, como a luz reflectindo-se nos espelhos ou noutras superfícies antes de chegar ao último destino, aquele que observamos no momento presente. Compete ao crítico aperceber-se dessa rota da luz, retrospectivamente, e adivinhar qual a luz que brilha na origem, de onde emana ela, não para fazer filiações taxativas e inertes, mas estabelecer relações de familiaridade.

Porquê Breccia face à adaptação de Le Maître & Marguerite, romance de Mikhaïl Boulgakov (que teve uma edição portuguesa pela Contexto), de Misha Zaslavsky e Askold Akishine (autores que, de resto, me são totalmente desconhecidos)? Porque não McKeever, se também com este autor norte-americano partilham tantos pontos de contacto gráfico – manchas de tinta pairando em torno das personagens, uma escolha dramática por perfis, recortes em contra-luz, em negativos, em silhuetas, uma profusão de “ruído” gráfico adensando os ambientes, mesmos os mais iluminados, por corpos relativamente estilizados e uma escolha oscilando entre faces extremamente caricaturizadas e outras mais suaves, mais humanas (revelando, obviamente, uma escolha de “moralidade” e de “valorização” das mesmas personagens) - ? Porque não outros autores? Para além desta ser uma questão retórica, é também sem resposta, pois o que importa é apercebermo-nos da susceptibilidade, da potencialidade, da eventualidade dessas ligações, e não da sua perene e inabalável exactidão.

Mas tentarei explicar por que razão elegi Breccia neste caso particular, para um objecto tão distante em todos os aspectos do trabalho do argentino. Em primeiro lugar, pelas características visuais que acabei de citar, apesar de por um desvio por um outro autor, norte-americano (e poderia citar outros, nesta contínua associação de características, nesta possível emergência de uma história livre). Depois, pela natureza da adaptação. Sendo incomportável uma adaptação de todo o romance, ou indesejável uma sua absurda redução – perigo no qual ocorre desde logo toda e qualquer “adaptação” – optaram os dois autores (será que o tratamento algo diferenciado das personagens, que indiquei, se deve às quatro mãos em separado? Ou os autores tocam mesmo a quatro mãos? – na verdade, “a duas”, pois só Leonardo é que desenhava com as duas ao mesmo tempo) então por dramatizar na sua banda desenhada episódios-chave, significativos, metonímicos da força perene da obra de Boulgakov (a relação dos quais está feita no prólogo Michel Parfenov). [ Definitely, It was one hand – the Askold’s one. I only worked with text.]

O livro original fez furor aquando da sua tardia descoberta no seu país de origem, em Portugal durante uma fase em que se publicavam grandes clássicos (e grandes barbaridades) das letras soviéticas. Esta adaptação não me parece decidir-se pela extrapolação dos elementos que levaram a essa conjuntura [You are probably correct about avoiding some elements. In Post-Soviet Russia Boulgakov’s name has become a kind of trademark supporting many commercial events. Referring to one of them, a good friend of mine said: "Bulgakov wrote "The Master and Margarita" when he was ill, an outlaw, and banned by officials, and now they are throwing parties in swimmingpools filled with Champagne…" He expressed feelings that are shared by many Boulgakov's readers . I put it into consideration when I started to work on the script, and tried to avoid a “commercialized” approach of adapting it.] (se bem que os mesmos fariam hoje menos furor, diga-se de passagem; o tratamento de Cristo e de Pilatos, depois de tanta banalização mediática, já impede de pensar no papel dessas duas figuras históricas e nas possibilidades de interpretação histórica). Pelo contrário, talvez graças à já passada queda do bloco soviético, às novas liberdades entretanto conquistadas, os autores optam por sublinhar os aspectos mais histriónicos e sardónicos que Boulgakov aponta à sua então contemporânea sociedade (estamos no tempo de Estaline, e Boulgakov não é um alinhado à cultura oficial, como muitos outros autores russos da época), gozando portanto a liberdade possível hoje para lançar um olhar sobre o passado. [In general, I think, you are right. The script was based on the uncensored version, and additional sources. Bulgakov left a great deal of manuscripts. He had been working on the novel until his final days. By different sources, he had written from six to eight variants. I have studied the available part of them. It allowed to understand which ideas and episodes were the most significant for the writer - those ones that traveled from manuscript to manuscript. According to Bulgakov's diary, an impulse for the novel made the anti-religious campaign of the 20's. A son of an orthodox theologian, he hadn't been a true believer, but was shocked by the fanatic madness of godfighters. As a result, he established parallels with the crucifixion, and got strong feeling that contemporary events were repeating the events that destroyed the ancient and highly civilized world. Moscow seemed to be the next Rome, and the Devil was coming to witness its falling. Later the text acquired additional ideas, reflected some of the events from the writer's life, and finally turned into his main and very personal creation. In order to pass censorship, Bulgakov didn't clarify his parallels, and used allegories (such as the psychiatric hospital instead of a prison). The idea about the next Rome was smoothed, but it remained the driving force of the plot.] Os episódios de Pilatos estão presentes, claro, mas precisamente as partes que servem para sublinhar a estranha relação de poderes entre Cristo e Deus, Cristo e Pilatos, Pilatos e Tibério, ecoando ou servindo de metáfora em relação aos poderes da União Soviética. Por outro lado, como um baixo contínuo, está também inerente a ironia com que se retrata a população russa, a qual, não obstante a tentativa de “educação” estatal, continuava a ser uma população de supersticiosos, um povo sem verniz, de raízes rurais e lentos às potencialidades da expressão mais pessoal (muito parecidos connosco nesses aspectos): a entrada do Diabo, Woland, por cá “o Mafarrico” , na cidade de Moscovo, apenas acelera a destruição da patina dessa falsa educação, terminando no incêndio da cidade... Todavia, em vez desse incêndio servir de apocalipse final, e espoletar os quatro cavaleiros no seu derradeiro encargo, acaba por levar a mais uma rusga policial mal-enjorcada. [Boulgakov kept the apocalypse in mind and in drafts, but the final fire was not depicted properly in the published in 1967 version. Otherwise censorship would not approve the edition.] Enfim, de uma maneira ou de outra, tudo concorre para uma só finalidade: um gozo total sobre uma sociedade sem rumo. Nessa conjuntura, o amor entre o escritor do manuscrito e a mulher que o ama incondicionalmente, o eco invertido do mito de Fausto, e que dá título ao livro, acaba por se tornar quase uma nota secundária. [You have made interesting, keen notes. Comparing the Boulgakov's structure of the novel with ours could help to enlighten specifics of our adaptation. Originally, "The Master and Margarita" is constructed from three major lines. The main line goes from the beginning to the end, and tells about the Devil’s appearance in the Moscow of the 20's and 30's, and the following after those events. They were depicted by Bulgakov sometimes in a realistic manner, some other times in a satiric manner, sometimes in a phantasmagoric manner. The second line tells a story of love between a woman and the master, a historian, who writes and publishes a novel about Pontius Pilate. Considering the gory, brutal anti-religious campaigns of those times, their destiny must be fated (by the way, my mother's grandfather, a country orthodox priest, was murdered by local activists in one of those campaigns). The heroes become victims of the betrayal. Almost all Bulgakov's books and plays have good endings. The reality of the 30's did not suggest too many opportunities for that. Therefore, unreal forces come to help the lovers. The line with the master and Margarita crosses the first one, and they go together in the second half of the novel. The third line is the master's novel by itself. A story of crucifixion is written from the point of view of the Romanian governor-general in Jerusalem. It is continuously inserted part by part along the two other lines, and seems independent of them, but the novel about Pontius Pilate supports the general parallel between post-revolutionary Moscow and ancient Rome. The multiplicity of lines complicates every adaptation, independently of the genre. A creator of an adaptation of The Master and Margarita for the screen, or for the theatre, or any for any other medium has to solve this problem first. Considering the limitations of the comic genre, I've found this solution: the graphic adaptation consists of the introduction, three chapters, and the conclusion. The introduction and the 1st chapter, "The Variety", retell the appearance of the Devil in Moscow, and his activity, culminated during a show at the Variety Theatre. They follow the sequence of the corresponding part of Bulgakov's text as well as the 3rd part, "The Ball", and the conclusion do. Substantial changes were done in the structure of the chapter "Pilate". It became compressed within the margins of the master's conversation with his neighbor-poet at the psychiatric hospital. As you mentioned, the second line really became the secondary. In fact, the reason for this is in the particular nature of the line. The story of love between the master and Margarita reflects events in the Boulgakov’s life. That awareness obliged us to treat the romantic part of the story accurately and guardedly. You have exactly described the results, and we are not upset about them. They were intentional and elaborated.]

Por outro lado, como um baixo contínuo, está também inerente a ironia com que se retrata a população russa, a qual, não obstante a tentativa de “educação” estatal, continuava a ser uma população de supersticiosos, um povo sem verniz, de raízes rurais e lentos às potencialidades da expressão mais pessoal (muito parecidos connosco nesses aspectos): a entrada do Diabo, Woland, por cá “o Mafarrico” , na cidade de Moscovo, apenas acelera a destruição da patina dessa falsa educação, terminando no incêndio da cidade... Todavia, em vez desse incêndio servir de apocalipse final, e espoletar os quatro cavaleiros no seu derradeiro encargo, acaba por levar a mais uma rusga policial mal-enjorcada. [Boulgakov kept the apocalypse in mind and in drafts, but the final fire was not depicted properly in the published in 1967 version. Otherwise censorship would not approve the edition.] Enfim, de uma maneira ou de outra, tudo concorre para uma só finalidade: um gozo total sobre uma sociedade sem rumo. Nessa conjuntura, o amor entre o escritor do manuscrito e a mulher que o ama incondicionalmente, o eco invertido do mito de Fausto, e que dá título ao livro, acaba por se tornar quase uma nota secundária. [You have made interesting, keen notes. Comparing the Boulgakov's structure of the novel with ours could help to enlighten specifics of our adaptation. Originally, "The Master and Margarita" is constructed from three major lines. The main line goes from the beginning to the end, and tells about the Devil’s appearance in the Moscow of the 20's and 30's, and the following after those events. They were depicted by Bulgakov sometimes in a realistic manner, some other times in a satiric manner, sometimes in a phantasmagoric manner. The second line tells a story of love between a woman and the master, a historian, who writes and publishes a novel about Pontius Pilate. Considering the gory, brutal anti-religious campaigns of those times, their destiny must be fated (by the way, my mother's grandfather, a country orthodox priest, was murdered by local activists in one of those campaigns). The heroes become victims of the betrayal. Almost all Bulgakov's books and plays have good endings. The reality of the 30's did not suggest too many opportunities for that. Therefore, unreal forces come to help the lovers. The line with the master and Margarita crosses the first one, and they go together in the second half of the novel. The third line is the master's novel by itself. A story of crucifixion is written from the point of view of the Romanian governor-general in Jerusalem. It is continuously inserted part by part along the two other lines, and seems independent of them, but the novel about Pontius Pilate supports the general parallel between post-revolutionary Moscow and ancient Rome. The multiplicity of lines complicates every adaptation, independently of the genre. A creator of an adaptation of The Master and Margarita for the screen, or for the theatre, or any for any other medium has to solve this problem first. Considering the limitations of the comic genre, I've found this solution: the graphic adaptation consists of the introduction, three chapters, and the conclusion. The introduction and the 1st chapter, "The Variety", retell the appearance of the Devil in Moscow, and his activity, culminated during a show at the Variety Theatre. They follow the sequence of the corresponding part of Bulgakov's text as well as the 3rd part, "The Ball", and the conclusion do. Substantial changes were done in the structure of the chapter "Pilate". It became compressed within the margins of the master's conversation with his neighbor-poet at the psychiatric hospital. As you mentioned, the second line really became the secondary. In fact, the reason for this is in the particular nature of the line. The story of love between the master and Margarita reflects events in the Boulgakov’s life. That awareness obliged us to treat the romantic part of the story accurately and guardedly. You have exactly described the results, and we are not upset about them. They were intentional and elaborated.]

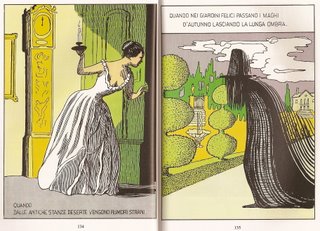

O trabalho de Zaslavsky e Akishine não encerra grandes surpresas em relação ao uso da linguagem “clássica” (os elementos, os modelos, as estratégias), mas deve ser anotada a integração das tais tradições russas particulares: um cartaz de agitprop aqui, as ilustrações de um Lebedev ali, uma relação com as onomatopeias das canções, das exclamações ou doutras fontes de som que recorda o futurismo russo. [I believe Askold’s art did have some genuine surprises like transferring panels with the star blending into the bat (and visa versa) and many others. On the other hand, 15 years passed from the creation of our graphic adaptation. Since that, the language of visual storytelling has progressed.] A cena de Margarida no baile, introduzida pela prancha aqui apresentada, é o grande auge desta obra, obviamente, onde se cruzam todas as personagens, onde convergem todas as criaturas fantásticas, onde se resolvem todas as crises. E é curioso como, em relação a outros episódios anteriores, os autores exercem aqui alguma contenção formal. Por um lado, servirá para sublinhar o facto de que os verdadeiros vitoriosos, enfim, de todo o ataque de Woland sobre Moscovo, são de facto as personagens mais humildes e apagadas: Margarida e o Mestre. Por outro, é como se o faz-de-conta do baile – a cena mais fabulosa – apagasse o faz-de-conta que os autores empregam para os episódios mais “realistas”. Uma questão de equilíbrio interno, talvez. [Interesting observations as well. The page chosen by you for displaying was really intended to indicate a border between the real claustrophobic world of the 30's and the fantastic world. Does realism of the ball controvert the realism of the conclusion? As an involved in the creation person, I am barely able to judge that :) Thank you again for your excellent review!

Misha Zaslavskiy]

About the authors of the Boulgakov's adaptation [by Misha Zaslavskiy]:I worked on textual adaptation and a script for comics.Askold Akishin is the artist of the graphic novel. Below is his brief bio. Where it is possible, I added links to previews of respective comics:Askold Akishine (b. 1965, Moscow) is a one of most prolific Russian creators of comics. After being discharging from the Army, he joined the Moscow comics-club KOM, and participated in its editions. After folding the club in 1993, Akishine has contributed for numerous book publishers, magazines and newspapers.Among his main works are:War Chronicles (1990), a graphic adaptation of E.M. Remarque's All Quiet on the Western Front; Georgy Zhukov (1990-1991), a biographical comic about the legendary Soviet Marshal; The Russian Tsars (1991), a graphic novel depicting the history of Russian Monarchy; The Master & Margarita (1993, later on published in 2005 in France by Actes Sud), a graphic adaptation of the Mikhail Boulgakov novel;

Moscow Marathon (1998), a continuous newspaper strip based on a crime fiction story; Isotope-13: The Bad Association (2003), a continuous newspaper horror strip;

Tales of the Future (2003), a collection of "underground" strips; The Pioneer Truth: Horror (2004-2005), a huge collection of comics based on childish scary stories from the school folklore of the 80's; Temple, City, Dreams (2005), a graphic adaptation of H.P. Lovecraft's stories.

Akishine's creative interests lie in horror and historical subjects. http://www.comics.aha.ru/rus/caley/

http://www.comics.aha.ru/rus/dead/

http://www.comics.aha.ru/rus/cave/

http://www.comics.aha.ru/rus/esher3/

http://www.comics.aha.ru/rus/mars/

On the International Moscow Festival of Comics, The Pioneer Truth: Horror received a Grand Scenario in 2005, and the Grand Prix in 2007.

Publicada por

Pedro Moura

à(s)

5:11 p.m.

7

comentários

![]()

Etiquetas: Adaptação, Outros países

3 de setembro de 2006

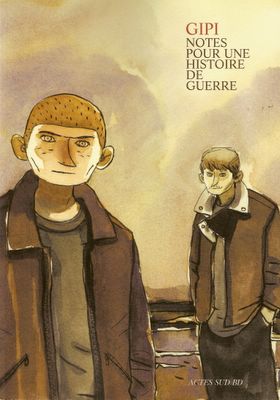

Notes pour une histoire de guerre. Gipi (Actes Sud)

1. Há uma guerra, não se percebe bem onde, numa Europa que ontem descansava e que hoje se desagrega. Há três rapazes (Lucien, Christian, P’tit Kalibre), que não são propriamente um gangue, mas apenas num poderão crescer enquanto seres humanos nessa vida. Há uma cidade ao longe das pequenas vilas que deixaram de existir, que antes era um sonho longínquo, hoje são o palco do crescimento brutal a que são obrigados, e amanhã será apenas uma memória que não lhes parece pertencer. O italiano Gipi mostra, com este livro, como as aparências formais da banda desenhada podem de facto iludir uma obra com uma profundidade humana estranha, uma lição sobre algo que jamais aconteceu e que pode não acontecer, mas que devemos prever a toda a hora.

2. A guerra (civil?) apenas existe em Notes pour une histoire de guerre como mero ruído de fundo. Se a testemunhamos, é enviesadamente, porque alguém fala dela, porque existe como condição, porque vemos surgir milícias num momento ou os jovens protagonistas a se aproximarem dos palcos de guerra... mas não os acompanharemos até ao centro. É como se a guerra fosse, numa complexa metáfora gramatical, o complemento circunstancial de tempo e de lugar, o qual, arrancado dos restantes actores, do contexto central, não serviria qualquer propósito, como os deícticos que apenas se actualizam num uso concreto. E a gramática deste livro de Gipi é uma que se deseja num contínuo presente do indicativo, mas que vive sob o peso do conjuntivo da própria ficção. 3. As paisagens urbanas, que se desenham como se ao longe, apenas surgem para serem esmagadas pelos céus carregados, e que revelam uma das mais valias formais de Gipi, que é o emprego de aguarelas de cinzentos (quando usa a cor, lembra Loustal, o que se confirma nos exemplos do seu blog), cujo peso é conseguido graças a manchas mais densas, e opta por linhas “vazias” em momentos-chave, extra-diegéticos (os sonhos, a entrevista em vídeo, as memórias que se encaixam num conhecimento em Julien).

3. As paisagens urbanas, que se desenham como se ao longe, apenas surgem para serem esmagadas pelos céus carregados, e que revelam uma das mais valias formais de Gipi, que é o emprego de aguarelas de cinzentos (quando usa a cor, lembra Loustal, o que se confirma nos exemplos do seu blog), cujo peso é conseguido graças a manchas mais densas, e opta por linhas “vazias” em momentos-chave, extra-diegéticos (os sonhos, a entrevista em vídeo, as memórias que se encaixam num conhecimento em Julien).

4. As alegrias de Christian são sempre sol de pouca dura. Tal como as dos seus companheiros, mas é ele quem as acaba por expressar mais livre e abertamente. É como se a dureza, a fatuidade dessas alegrias, fosse a própria condição das suas existências: a única que lhes fosse autorizada. A tensão que surge em alguns pontos da narrativa, bem ponderada nesse e noutros aspectos, acaba por fazer convergir sempre os três amigos ao centro do problema, mas poder-se-á talvez dizer que Christian serve de “alívio cómico”, mesmo quando se trata de uma dor profunda, como aquelas que só se podem criar às crianças.

5. A metáfora dos piratas é reiterada ao longo do livro, e o próprio estilo de Gipi poderá recordar-nos outros piratas aqui já debatidos (pois penso em C. Blain), já que pertence a uma mesma escola de emprego de imagens de rostos simplificadas, quase um tratamento radical gráfico da caricatura, mas para os colocar numa situação cruamente realista, perigosa, extremamente próxima das crises em que subitamente podemos cair, mesmo que pensemos estar longe delas. Há um desequilíbrio muito belo entre esses rostos cujo tratamento é fortemente vincado na invenção gráfica, contrastando com as mãos que, surgindo esparsamente, são desenhadas de um modo completo e expressivo, o que se torna plasmado ao interesse que Félix, o “patrão”, lhes devota, especialmente aos dedos, interpretando-as como sinal indelével das vidas a quem pertencem.

6. E, no fundo, Notes pour une histoire de guerre acaba por ser uma longa confirmação de que somos feitos da matéria que herdamos. A natureza de cada personagem está presa ao ciclo em que ela nasceu, e não é possível quebrar essa rota predestinada. Lucien, afinal, que vive na permanente recusa da acusação que lhe fazem (primeiro em sonho, depois na vigília), acaba por cumprir esse mesmo papel (e é talvez o que lhe permite que o sonho invada a vigília no fim inesperado e, também ele, sempre, metafórico). No fim, é como se a guerra não fosse com os outros, mas sim com o que aquilo que somos obrigados a ser.

Nota: um "clin d'oeil" a Corine Saulneron, que me alertou para a existência e insistiu sobre a leitura deste livro.

Publicada por

Pedro Moura

à(s)

5:04 p.m.

1 comentários

![]()

Etiquetas: Itália

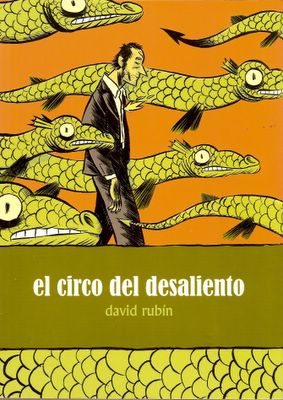

El Circo del Desaliento. David Rubín (Astiberri)

“David Rubín é responsável por vários trabalhos de banda desenhada que têm sido editados em revistas, fanzines e jornais galegos desde o início deste novo século. Conhecido do grande público desde o surgimento da série ‘Os Kinkilláns’, publicada no suplemento de banda desenhada Golfiño do jornal La Voz de Galicia, Rubín foi também um dos fundadores do colectivo Polaquia, projecto incontornável na banda desenhada galega contemporânea e muito responsável pela internacionalização de alguns dos seus autores mais recentes, bem como por projectos editoriais como o fanzine Barsowia ou o Colectivo Chapapote (aquando do desastre do Prestige). Para além da banda desenhada, David Rubín trabalha também na área da animação, tendo assinado algumas curtas-metragens e vários spots televisivos.” (Sara Figueiredo Costa).

Em suma, David Rubín é um actor central na cena da banda desenhada galega, e que assim não deve ser subestimado, mas o seu peso começa a sentir-se numa área bem mais alargada, graças às edições simultâneas em castelhano (apesar da Astiberri ser basca) e até em português, já que se prevê uma edição de Onde ninguén pode chegar (não é gralha, é galego) na Polvo, a maior história que Rubín produziu até à data (53 pranchas), que lhe angariou um destacado prémio em Espanha e que se estreia nesta antologia que aqui se apresenta. Desconheço se a edição da Polvo corresponderá ao total de El Circo del Desaliento ou se apenas essa história.

El Circo... reúne um total de 11 histórias, a já indicada sendo a maior, as mais pequenas tendo 2 pranchas, algumas éditas outras inéditas; e ainda se apresenta um prólogo e um epílogo em banda desenhada que cercam todos os trabalhos do autor, por mais díspares que sejam, numa única vontade autoral (ainda que A balada estúpida do neno gaivota tenha argumento e texto de María Lado), e ainda textos de Miguelanxo Prado e Carlos Portela sobre o autor e a sua obra. A eles me acrescento e para eles remeto. Como disse, apesar de algumas das histórias se revestirem de um humor relativamente simples e até de um formalismo próximo do da banda desenhada infantil (El Fulgor Blanco, de que se apresentam duas vinhetas, recorda-me trabalhos na veia de um Aaron Renier ou o C. Thompson de Chunky Rice) e outras bem mais próximas de um realismo muito estilizado e distorcido que recordará alguns dos artistas principais da Oni Press, como Scott Morse, Troy Nixey, Andy Watson ou Jim Mahfood, e ainda Paul Pope. Existem muitos autores portugueses com estas qualidades, se bem que a sua exposição não tenha sido a mais merecida: indicaria apenas a título de exemplo e sem detrimento aos demais os nomes de Paulo Monteiro e Jorge Coelho. Trata-se de um traço claro, que não deixa dúvidas dos objectos em questão, muito dado à evidente expressividade de cada personagem em cada circunstância particular, revelando um grande respeito e preocupação pela máxima legibilidade das histórias a que se propõe, mas que ainda assim se abre a um espaço dedicado e particular de estilo pessoal, de marca própria, e de torções sobre esse realismo de base. No caso de Rubín essa torção passa por uma clara influência por uma banda desenhada japonesa – não só pelas referências mas pela presença de linhas dinâmicas e de explosão de acção – e um substantivo uso de tramas e traços para criar sombreados de grande dramaticidade.