Aviso à navegação: este artigo, ensaístico, é enorme. Àqueles que não gostam de ler em scroll, as minhas desculpas, mas não sei construir sites e não existem (penso) revistas onde pudesse colocar estes textos em tempo útil, agradável, e que pudesse chegar a mais que uma dezena de pessoas. No entanto, o blog é meu e neste caso é um egoísmo que se justifica. Aconselho a procura destes três livros, sobretudo o de Tilmann. Não há desculpas para a desatenção.

Aviso à navegação: este artigo, ensaístico, é enorme. Àqueles que não gostam de ler em scroll, as minhas desculpas, mas não sei construir sites e não existem (penso) revistas onde pudesse colocar estes textos em tempo útil, agradável, e que pudesse chegar a mais que uma dezena de pessoas. No entanto, o blog é meu e neste caso é um egoísmo que se justifica. Aconselho a procura destes três livros, sobretudo o de Tilmann. Não há desculpas para a desatenção.

1. Uma característica relativamente comum à literatura – e permitam-me aqui incluir textos da banda desenhada, não querendo com isso espoletar discussões sobre fronteiras e distinções, mas subsumindo textos de natureza vária sob um programa narrativo claro e dirigido – de prisioneiros de guerra (independentemente de todas as circunstâncias) é o tom seco, directo, quase meramente descritivo, dos acontecimentos que os rodearam. Eleva-se assim um staccato, um ritmo mecânico, regular, maquínico, o qual, tal como no conto de Charles Chaplin Rhythm, e que quanto ao tema daria origem ao filme Tempos Modernos, afasta a esfera da diversidade e da inconstância natural do humano para a substituir pela inexorabilidade da morte, ou dos seus representantes mais próximos. (Mais)

27 de novembro de 2006

Deste lado da memória...(três livros sobre o Holocausto)

Publicada por

Pedro Moura

à(s)

4:14 da tarde

7

comentários

![]()

Etiquetas: Autobiografia, EUA, Ilustração, Outros países, Portugal

26 de novembro de 2006

Corée 12. AAVV (Casterman)

Na história da artista Vanyda, neste livro, o seu irmão da protagonista diz uma frase ominosa: “por força de ler mangás, dá-me a impressão de que conheço melhor a cultura japonesa do que a coreana”. Haverá uma importância maior pelo facto de ambas as personagens serem filhos de pai coreano e mãe francesa (uma transfiguração da própria artista, que é de ascendência asiática, desconhecendo eu porém de qual país exactamente), mas estou seguro que a esmagadora maioria de nós – os leitores imediatos destes meus textos – se reconhecerão na mesma frase. A presença da cultura japonesa, a mal ou a bem, de uma forma mais incompleta que sistemática, dispersa que concentrada, é já uma realidade na nossa cultura há uns anos, e cada vez de modo mais premente. Nisso, não fará mal, e não deixa de ser natural que a presença dessa cultura no nosso imaginário eclipse outras opções possíveis. A Coreia é quem mais sofre dessa presença (assim como com a da China), uma vez que é com esse país que se fazem mais comparações. Que se sofra menos por isso sabendo que esse desinteresse e hierarquização com as culturas vizinhas é histórico, e, por outro lado, que também Portugal é eclipsado pela maior força das culturas espanhola, francesa, italiana, noutros imaginários longínquos do nosso... Algum alívio, pelo menos?

Não é da competência destes textos explicar as razões dessas hierarquizações culturais, tampouco a de avançar pretensas “soluções”. Mas a publicação de livros de banda desenhada coreana (assim como filmes, literatura) em línguas ou canais mais acessíveis são um modo de entrada a essoutra cultura, que em muito difere da japonesa e da chinesa. Todavia, se há de facto diferenças de “espírito”, de construção da sociedade, de atitudes, se há diferenciações sociais, políticas, etc., e se bem que a tradição da banda desenhada na Coreia seja tão antiga como nos países vizinhos – produto da importação e influência norte-americana, sobretudo, mas para a qual convergiram aspectos variados da cultura local – a verdade é que a produção contemporânea vive muito de um certo grau de imitação do pólo central japonês. A importação de mangá propriamente dita é relativamente recente, e ainda mais a sua edição em língua coreana, mas sempre existiram canais mais ou menos visíveis dessa linguagem para terem deixado um cunho na manhwá, ou “banda desenhada” em coreano.

É muito difícil não estabelecer um paralelo entre Corée 12 e o Japon 17. Ambos são um projecto de colaboração, apadrinhado pela Casterman, na sua colecção “alternativa” (“Écritures”), entre a França e um outro país, levando artistas do primeiro país ao outro, associando uma série de curtas histórias que possam desenvolver um retrato do país visitado. Mas se Japon 17 tinha por detrás um mentor central, Boilet, tudo leva a crer que não obstante a presença de um “editor”, Nicolas Finet, que este projecto está mais próximo de um intuito comercial do que propriamente autoral. Mais, a breve comparação entre os autores presentes nessoutro volume com a deste leva a uma conclusão, pelo menos provisória, de que houve antes uma aposta aqui em autores menos famosos, de um campo “intermédio” entre os autores “comerciais” e os “alternativos” (afinal, como deveremos considerar Shuiten & Peeters? E Taniguchi? E Sfar?), mas não por isso menos competentes. A presença de Igort é fulcral no retrato geral dos autores “visitantes”, e quanto aos coreanos, a de Lee, HeeJae (autor de uma soberba obra intitulada Kanpan Star, “Estrela de Néon”, sobre a realidade mais chã e dolorosa dos anos 70 na Coreia do Sul) puxa também a força da escolha para uma certa descentralização: não estão presentes autores esmagadoramente famosos no país, nem tampouco os mais “malditos” e “underground”, mas há um bom equilíbrio entre valores consolidados e novos valores. Ainda assim, não pode ser escamoteado o facto de que todos estes autores coreanos se preparam para ser editados (ou já o foram) pela Casterman ou outras editoras francófonas centrais.

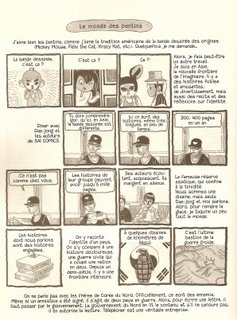

Porém, bem lidas e analisadas as histórias, não podemos deixar de nos sentirmos algo aquém de um propósito que uma antologia destas poderia servir. De porta para uma cultura, acabamos por apenas espreitar um mínimo, pouco iluminado e com um raio algo reduzido. As histórias mostram algumas experiências pela Coreia, mas que não deixam de ser superficiais, “turísticas” ou doutro modo. Mesmo a de Vanyda, que apontaria a uma procura por raízes subterrâneas ou à crise que a “dupla cultura” (como diz a própria) traz, acaba por ser uma pequena dérive, mas subsumida a uma ideia burguesa e, como outros dos contos dos “visitantes” (Catel, Tanquerelle – não obstante este ter transformado a sua prestação num pequeno conto que mescla a fábula e o fantástico -, e o humor “un peu bête, quoi?” de Bouzard) muito arrumadinhas entre a “chegada” e a “partida” e o resultado entre as “expectativas” e a “experiência”. Poderão defender-se pelo programa das festas que lhes foi proporcionado, bem mais limitado do que aconteceu no projecto Japon (ficaram apenas 8 dias, e circunscritos à cidade de Seul); mas não me parece que um artista tenha o direito de se defender como um contratado qualquer. Uma pequena excepção vai para Mathieu Sapin, que através de uma ficção (ou uma transfiguração como a que Davodeau fez em Japon 17, já que a o homem “Sunamu” é um alter ego do rabugento Sapin de Le Journal de la Jungle) conta a história de duas personagens que têm uma “cultura dupla” e de cujo cruzamento e conflito emerge uma terceira vida... Igort, como não poderia deixar de ser, faz-nos atravessar a capital que visitou através de uma estratégia gráfica bem mais arrojada, pausada, rica e, ainda que sejam construídas de modo a mostrar-nos “apontamentos de um passeio”, esses apontamentos ecoam muito uma espécie de multiplicação das Cidades Invisíveis de Calvino calcadas sobre as ruas de uma só cidade: Seul (projecto que é muito tentador numa cidade como essa). É também um gesto de aproximação e de amizade. O único consequente no livro inteiro (imagem 1).

As histórias mostram algumas experiências pela Coreia, mas que não deixam de ser superficiais, “turísticas” ou doutro modo. Mesmo a de Vanyda, que apontaria a uma procura por raízes subterrâneas ou à crise que a “dupla cultura” (como diz a própria) traz, acaba por ser uma pequena dérive, mas subsumida a uma ideia burguesa e, como outros dos contos dos “visitantes” (Catel, Tanquerelle – não obstante este ter transformado a sua prestação num pequeno conto que mescla a fábula e o fantástico -, e o humor “un peu bête, quoi?” de Bouzard) muito arrumadinhas entre a “chegada” e a “partida” e o resultado entre as “expectativas” e a “experiência”. Poderão defender-se pelo programa das festas que lhes foi proporcionado, bem mais limitado do que aconteceu no projecto Japon (ficaram apenas 8 dias, e circunscritos à cidade de Seul); mas não me parece que um artista tenha o direito de se defender como um contratado qualquer. Uma pequena excepção vai para Mathieu Sapin, que através de uma ficção (ou uma transfiguração como a que Davodeau fez em Japon 17, já que a o homem “Sunamu” é um alter ego do rabugento Sapin de Le Journal de la Jungle) conta a história de duas personagens que têm uma “cultura dupla” e de cujo cruzamento e conflito emerge uma terceira vida... Igort, como não poderia deixar de ser, faz-nos atravessar a capital que visitou através de uma estratégia gráfica bem mais arrojada, pausada, rica e, ainda que sejam construídas de modo a mostrar-nos “apontamentos de um passeio”, esses apontamentos ecoam muito uma espécie de multiplicação das Cidades Invisíveis de Calvino calcadas sobre as ruas de uma só cidade: Seul (projecto que é muito tentador numa cidade como essa). É também um gesto de aproximação e de amizade. O único consequente no livro inteiro (imagem 1). Da parte dos autores coreanos, há dois temas axiais: um retorno nostálgico à infância, a uma Coreia rural, pobre, do pós-guerra, mas na qual se habitava um tempo moral mais claro e uma certeza dos papéis existentes (o que não deixa de ser falso, obviamente, e que nega as dificuldades económico-sociais pelas quais atravessaram sob o regime de Park, JeongHee), ou então uma visão crítica sobre a Coreia citadina contemporânea, com todos os problemas que fez emergir à população: os números crescentes dos sem-abrigo, que conhecem um menor grau de compaixão que os ocidentais, apesar de tudo. Muitos analistas indicam que, dos “Tigres da Ásia” (os países que tiveram um grande crescimento económico a partir dos anos 80), a Coreia do Sul é o país que tem um maior grau diferencial entre “crescimento” (material) e “desenvolvimento” (humano, cultural). A história de Chaemin, por exemplo, retrata os idosos, inexoravelmente ultrapassados e tornados “imprestáveis” e “indesejáveis” pela Coreia da vanguarda das ITs. Mais, o trauma da guerra fraticida e divisória (até mesmo o Yin-Yang do Taeguk, o símbolo no centro da bandeira, e o rio Han que divide a cidade de Seul parecem rimar com esse sentimento) é – apenas para uma ténue analogia, como para nós uma ideia mistificada dos “Descobrimentos” (positivamente) ou da “humildade” (negativa) – algo que molda o imaginário e a psique generalizada do povo coreano. Apesar de não ser de somenos importância que a temática estava programada no convite, o que acaba por ocorrer é o surgimento dos mais recorrentes temas, ideias, inclinações, tanto presentes nestas histórias como nas outras artes. Naturalmente, há também excepções. É o caso de Byun, Ki-Hyun, de quem já antes falámos, que se redime aqui numa pequena fábula onde convergem a cultura popular coreana, a razão da contemporaneidade, e a solidão e desencontros humanos que apenas são possíveis numa metrópole macrocéfala e gigantesca como Seul (e retornando a um campo que explorava em publicações alternativas, antes em publicações mais alternativas, que as há na Coreia do Sul). Como seria de esperar, também Lee, HeeJae apresenta uma história relativamente de força, escapando ao tom comum pelo recontar de um funeral duplo, no qual se sepulta um familiar e a infância, e onde se interligam duas vidas num mesmo intervalo de tempo, logo, uma história idêntica de sofrimento e abnegação para com os outros (imagem 2).

Da parte dos autores coreanos, há dois temas axiais: um retorno nostálgico à infância, a uma Coreia rural, pobre, do pós-guerra, mas na qual se habitava um tempo moral mais claro e uma certeza dos papéis existentes (o que não deixa de ser falso, obviamente, e que nega as dificuldades económico-sociais pelas quais atravessaram sob o regime de Park, JeongHee), ou então uma visão crítica sobre a Coreia citadina contemporânea, com todos os problemas que fez emergir à população: os números crescentes dos sem-abrigo, que conhecem um menor grau de compaixão que os ocidentais, apesar de tudo. Muitos analistas indicam que, dos “Tigres da Ásia” (os países que tiveram um grande crescimento económico a partir dos anos 80), a Coreia do Sul é o país que tem um maior grau diferencial entre “crescimento” (material) e “desenvolvimento” (humano, cultural). A história de Chaemin, por exemplo, retrata os idosos, inexoravelmente ultrapassados e tornados “imprestáveis” e “indesejáveis” pela Coreia da vanguarda das ITs. Mais, o trauma da guerra fraticida e divisória (até mesmo o Yin-Yang do Taeguk, o símbolo no centro da bandeira, e o rio Han que divide a cidade de Seul parecem rimar com esse sentimento) é – apenas para uma ténue analogia, como para nós uma ideia mistificada dos “Descobrimentos” (positivamente) ou da “humildade” (negativa) – algo que molda o imaginário e a psique generalizada do povo coreano. Apesar de não ser de somenos importância que a temática estava programada no convite, o que acaba por ocorrer é o surgimento dos mais recorrentes temas, ideias, inclinações, tanto presentes nestas histórias como nas outras artes. Naturalmente, há também excepções. É o caso de Byun, Ki-Hyun, de quem já antes falámos, que se redime aqui numa pequena fábula onde convergem a cultura popular coreana, a razão da contemporaneidade, e a solidão e desencontros humanos que apenas são possíveis numa metrópole macrocéfala e gigantesca como Seul (e retornando a um campo que explorava em publicações alternativas, antes em publicações mais alternativas, que as há na Coreia do Sul). Como seria de esperar, também Lee, HeeJae apresenta uma história relativamente de força, escapando ao tom comum pelo recontar de um funeral duplo, no qual se sepulta um familiar e a infância, e onde se interligam duas vidas num mesmo intervalo de tempo, logo, uma história idêntica de sofrimento e abnegação para com os outros (imagem 2).

Permitam-me uma imagem que explicita o que disse anteriormente. Nas casas antigas, as portas (de correr ou de empurrar) eram feitas de madeira com uma moldura e uns floreados esculpidos, que depois eram cobertas por um forte papel de arroz. Uma brincadeira que as crianças (e adultos também) faziam – diz-se que nas noites de núpcias – era molhar o dedo e fazer um buraquinho no papel, para poder espreitar os amantes. Corée 12 parece-me ficar-se no geral por um mero voyeurismo limitado, capaz de ver os corpos a moverem-se e talvez adivinhando as paixões que os movem, mas sem poder ver um quadro maior e mais compreensivo e, mais importante, mais diversificado.

Nota: Agradecimentos a Corinne Saulneron, pelo convite e pelo livro ofertado, e a Mathieu Sapin, pela enorme e amena cavaqueira.

Publicada por

Pedro Moura

à(s)

7:16 da tarde

0

comentários

![]()

Etiquetas: Antologias, Coreia do Sul, França-Bélgica

Laura & Patrick/Le Journal de la Jungle. Mathieu Sapin (Onomatòpée/L'Association)

Nos últimos tempos, no grande mercado franco-belga, a presença cada vez maior de variadíssimas editoras, não obstante as críticas (umas mais pertinentes que outras) de Menu, e das mais variadas propensões, têm levado a uma profusão jamais verificada anteriormente na criação de banda desenhada. É óbvio que apenas o tempo e a criação de uma visão panorâmica, crítica e balizada fará “separar o trigo do joio” e permitir-nos entender as consequências dessa profusão. No entanto, não faço parte dos advogados que odeiam a “cultura de massas”. Esta existe enquanto condição de produção, e pode dar luz a boas obras de arte (de massas). Há bandas desenhadas que não fazem parte dessa cultura (apenas a título de exemplo, publicações como a Kramer’s Ergot). Outras sim, e bem. Como aquelas que têm surgido, no contexto indicado, de Matthieu Sapin (o qual começou a trabalhar há cerca de seis anos, e t~em já um número invejável de álbuns "à francesa").

Muitos dos seus álbuns estão nas mãos ora de grandes editoras ora de subsidiárias ora de “pequenas grandes” editoras (Delcourt, Lito, Les Requins Marteux). Aparentemente, dirigem-se quase todas a um público vasto, jovem, se não mesmo infantil, quer pelas regras nas quais se inscreve a sua arte quer pela tipologia de personagens e de enredos. Sapin faz mesmo parte de uma “nova escola francesa”, que se expressa através de um desenvolto mas muito solto desenho, cores vivas (quando as há), e que constrói aventuras muito bem dispostas, divertidas, cheias de eventos em catadupa, que parecem apontar para um público mais jovem, mas sem deixar de incluir cenas mais arrojadas, quer em termos de violência quer em termos sexuais, sem cair no explícito obviamente, e com muitas piadas de “cocó-xixi” (e acreditemos que existirá algum “estudo de mercado” por detrás dessas estratégias narrativas). É como se Sapin (e outros) não evitassem a realidade e o acesso a ela a todos os leitores, por mais jovens e por mais “protegidos” que sejam. De facto, tal como Rudolphe Töpffer em M. Pencil ou Rude Goldberg com a suas “invenções”, a maioria dos álbuns de Sapin são de um humor que, há falta de melhor, chamaria de “materialista” e “casuístico”. O que quero dizer com isso é que há uma espécie de humor (Töpffer fazia pouco do Materialismo com ele) em que se apresenta uma contínua cadeia de acções e reacções, e que leva a uma aparentemente interligada sucessão de eventos. Mas no fundo, essa direcção é apenas de situações espatafúrdias e a sua teleologia é apenas a do ridículo. Nos livros de Sapin mergulhamos normalmente de imediato na acção central, sem qualquer necessidade de uma ambientação pausada. “Já começou”, dizemos na primeiríssima página, na primeira vinheta... E mesmo onde se apresentam episódios separados, como unidades menores (como no caso de La fille du savant fou, Salade de Fluits ou o mais recente Laura & Patrick, Les Jeunes de la Jungle, em colaboração com o escritor Riad Sattouf), o livro apresenta-se como um todo unificado (o autor revela-me que essa fragmentação se prende com um certo grau de nostalgia pela publicação de bandas desenhadas em revistas periódicas, e tenta mimar de facto esse ritmo inexistente hoje em dia no mercado pela sua inclusão nos álbuns). O mesmo que se verifica em obras de Clowes ou Seth, por exemplo. Mais, tal como Supermurgeman, as inúmeras origens diversificadas das referências (que pautam as personagens, os locais, os acontecimentos) não levam a uma dispersão temática, mas antes à multiplicação do fim último das suas obras: o tal humor preso às acções físicas (Keaton é o maior vulto do género no cinema).

De facto, tal como Rudolphe Töpffer em M. Pencil ou Rude Goldberg com a suas “invenções”, a maioria dos álbuns de Sapin são de um humor que, há falta de melhor, chamaria de “materialista” e “casuístico”. O que quero dizer com isso é que há uma espécie de humor (Töpffer fazia pouco do Materialismo com ele) em que se apresenta uma contínua cadeia de acções e reacções, e que leva a uma aparentemente interligada sucessão de eventos. Mas no fundo, essa direcção é apenas de situações espatafúrdias e a sua teleologia é apenas a do ridículo. Nos livros de Sapin mergulhamos normalmente de imediato na acção central, sem qualquer necessidade de uma ambientação pausada. “Já começou”, dizemos na primeiríssima página, na primeira vinheta... E mesmo onde se apresentam episódios separados, como unidades menores (como no caso de La fille du savant fou, Salade de Fluits ou o mais recente Laura & Patrick, Les Jeunes de la Jungle, em colaboração com o escritor Riad Sattouf), o livro apresenta-se como um todo unificado (o autor revela-me que essa fragmentação se prende com um certo grau de nostalgia pela publicação de bandas desenhadas em revistas periódicas, e tenta mimar de facto esse ritmo inexistente hoje em dia no mercado pela sua inclusão nos álbuns). O mesmo que se verifica em obras de Clowes ou Seth, por exemplo. Mais, tal como Supermurgeman, as inúmeras origens diversificadas das referências (que pautam as personagens, os locais, os acontecimentos) não levam a uma dispersão temática, mas antes à multiplicação do fim último das suas obras: o tal humor preso às acções físicas (Keaton é o maior vulto do género no cinema).

Outra opção narrativa que se verifica em quase todos os seus títulos é o de manter uma série de personagens comuns que se cruzam e que podem assumir um protagonismo aqui e passam a figurantes ali, criando assim um universo ficcional transtextual (Saramago, na Literatura, é conhecido por utilizar a mesma estratégia). Por exemplo, em Laura & Patrick, retoma-se a presença do Professor T.(annenbaum), que surgia em álbuns anteriores. E, apesar de dar ora atenção às invenções do cientista louco ora ao peixe Pinou (v. imagem a cores), o álbum centra-se sobretudo no relacionamento amoroso crescente entre os dois adolescentes que dão título à série. O facto dos livros se multiplicarem por várias editoras e por vários públicos-alvo apenas torna esta multiplicidade ainda mais interessante. Já Le Journal de la Jungle (2º vol.), estando no seio de um programa editorial completamente diferente, já se pauta por parâmetros ligeiramente menos imediatos: há uma menor preocupação em fechar as narrativas, apontando à necessidade de seguir a continuidade da série, um encaixe hierárquico das histórias contidas e que faz emergir uma auto-referencialidade (ao próprio autor, enquanto personagem, ao próprio livro que temos nas mãos, que se desdobra em “personagem participante”, etc.) que não é comum nos restantes livros. Para além disso, o desenho é como que menos domado, mais próximo da caligrafia (na esteira dos “grandes” de L’Association, como Sfar; v. imagem a preto e branco - aliás, o "apadrinhamento" deste último artista é multímodo, pois Sapin utiliza para a sua própria personalidade e criatividade pessoais muitas das estratégias quer formais quer narrativas iniciadas pelo seu colega-mentor; mais, é Sapin quem tomou as rédeas do desenho da Sardine de l'espace, escrito por E. Guibert).

Já Le Journal de la Jungle (2º vol.), estando no seio de um programa editorial completamente diferente, já se pauta por parâmetros ligeiramente menos imediatos: há uma menor preocupação em fechar as narrativas, apontando à necessidade de seguir a continuidade da série, um encaixe hierárquico das histórias contidas e que faz emergir uma auto-referencialidade (ao próprio autor, enquanto personagem, ao próprio livro que temos nas mãos, que se desdobra em “personagem participante”, etc.) que não é comum nos restantes livros. Para além disso, o desenho é como que menos domado, mais próximo da caligrafia (na esteira dos “grandes” de L’Association, como Sfar; v. imagem a preto e branco - aliás, o "apadrinhamento" deste último artista é multímodo, pois Sapin utiliza para a sua própria personalidade e criatividade pessoais muitas das estratégias quer formais quer narrativas iniciadas pelo seu colega-mentor; mais, é Sapin quem tomou as rédeas do desenho da Sardine de l'espace, escrito por E. Guibert).

Existem, pelo menos referenciadas neste blog, muitas obras de banda desenhada que se elevam a uma dinâmica gráfica sem precedentes, outras cuja força moral, estética, humana, alarga o nosso entendimento, senão percepção, do mundo. Outras obras, ainda que se inscrevam num grupo mais leve, de “divertimento”, não deixam porém de cumprir bem as regras dessa mesma leveza. Como muitos outros autores já aqui indicados, Sapin cria livros que criam uma vontade, não sem alguma nostalgia, de voltar atrás mas tendo acesso a estas “aventuras” bizarras.

Publicada por

Pedro Moura

à(s)

6:42 da tarde

0

comentários

![]()

Etiquetas: França-Bélgica

20 de novembro de 2006

One Thousand and One Nights. Han, Seung-Hee e Jeon, Jin-Seok (Ice Kunion)

Este título é um curioso jogo de encontro entre duas tradições narrativas ditas “orientais”. Uma bem mais antiga que a outra: a dos próprios contos de várias proveniências e que se cristalizaria na obra literária conhecida hoje como “As Mil e Uma Noites” (cuja história é já em si um constante evoluir e transformação de culturas dialogantes) e aquela que está relacionada com um determinado género de produção de banda desenhada, a que se dá o nome generalizado de shoju manga (isto é, visando particularmente o público feminino). O facto de beber da mangá (banda desenhada japonesa) para remeter a um livro da manhwá (bd coreana) não será, espero, de modo algum surpreendente, já que é essa primeira tradição, cujos níveis de produção e presença nos países da Ásia é não só fortíssima e fundamental como esmagadora, a que pauta a produção das bandas desenhadas locais – quer em termos formais quer em termos de estratégias comerciais, etc. – desde a Coreia à China (se bem que aqui exista uma grande resistência por parte de tradições muito próprias) até à Tailândia (e cada vez mais nos países ocidentais). Se bem que merecerá indicar que a tradição específica do sunjeong (literalmente “amor puro”, indicando bandas desenhadas feitas por mulheres, com personagens femininas e para um público de mulheres) tenha começado na Coreia pelos finais dos anos cinquenta, ou seja, algum tempo antes daquele que virá a ser considerado como o título fundador do género “feminino” na banda desenhada japonesa: A Rosa de Versalhes, de Tezuka. Um aspecto político-social importante da evolução deste género é o facto de, aos poucos, responder aos “desejos particulares das jovens mulheres do Extremo Oriente” (diz Lee Nam-ryeong num artigo sobre o género na Coreia do Sul), cada vez mais empregando menos os estereótipos criados pelos homens para representar as mulheres e as suas ambições e sonhos, dando voz assim às próprias mulheres e às mudanças que se têm operado nessas sociedades (de uma forma mais ou menos radical, mais ou menos rápida, em comparação com a lenta progressão – não totalmente atingida, penso – nas nossas).

Um reparo: uma diferença cultural que devemos ter em conta entre o Ocidente e o Extremo Oriente, neste como noutros campos das artes (não obstante o seu aspecto de rude generalidade), é que ao passo de nós nutrirmos um maior apreço pela “originalidade”, pelo carácter único a que um artista aspira e consegue alcançar, desde o advento do Modernismo na nossa cultura, os países asiáticos colocam um maior peso num sentimento de pertença a uma tradição, à continuidade, a um género no qual se sentem mais acompanhados. Não quer dizer que nos primeiros não se subsumam os trabalhos a uma tradição (é impossível não se suceder) e que nos segundos não se aprecie a instauração de uma diferença (qualquer artista forte fá-lo, quase como que naturalmente): há simplesmente uma relação diferença de importâncias. Daí que exista – pelo menos nominal e superficialmente? – alguma facilidade em identificar os géneros pelos quais se pautam as bandas desenhadas de produção japonesa, coreana, chinesa (e as que estão sobre as suas influências): shoju, yaoi, sunjeong, etc.

A autora Han, Seung-Hee é conhecida na Coreia do Sul graças a outros títulos que foi publicando nestes últimos anos e como é indicado esta é a sua primeira colaboração, com o escritor, também jovem, Jeon, Jin-Seok. Se bem que ela se tenha dedicado sobretudo ao género sunjeong mais central, este One Thousand and One Nights (já com três volumes), este novo trabalho é curioso pelo tipo de “adaptação” a que se presta. É que não é uma mera adaptação de uma das quaisquer versões (mais ou menos respeitada literária ou academicamente) a que temos acesso, mas algo que tenta entrar num campo de maior liberdade criativa, justificando-se precisamente na história que o “livro” tem, de convergência de tradições, acrescentos, etc. Não estamos propriamente perante uma obra que pugne pela coesão, explicação e recriação das 1001 Noites num corpo estético unificado – como acontece, por exemplo, na versão de Toppi, Sharaz-De – mas antes perante uma colecção de várias histórias, reais e literárias, provenientes de vários panoramas culturais (a história de Cleópatra, a de Turandot, etc.), encaixadas num fio narrativo, exactamente o que domina o estilo da famosa obra: cada um dos volumes apresenta uma história autónoma, contada no interior da história maior, que tudo liga. Mas aí há ainda uma outra diferença, e não de somenos importância. É que não há Sherazade, ou melhor, existe uma personagem que cumpre esse papel mas é um jovem homem. Existe também um sultão que sofre de um grande desamor, vertendo-o numa misoginia homicida, mas quando chega ao ponto de exigir a presença no seu palácio, numa fatídica noite, como soe ser, da bela e jovem Dunya, é o seu irmão, um tradutor e intelectual, Sehara, que toma o seu lugar. Começamos a narrativa já na noite de Sehara no quarto com o Sultão, que a beija para a tomar sexualmente, descobrindo o embuste. Depois de ser aprisionado durante uma noite, onde aprendemos por analepse o que se passara com o sultão Shahryar, Sehara dá início às suas narrativas.

Ora aqui entra um dos traços mais curiosos e fascinantes da mangá dirigida às mulheres, e que desarruma por completo (ou assim penso) todos os discursos de papéis sexuais, de imposições hegemónicas do machismo, das libertações feministas, etc. É que a shoju manga vive plenamente neste fascínio pelo amor, ou um contacto mais íntimo (e que pode ganhar contornos eróticos, ou profundamente sexuais) entre dois homens. Se bem que nas nossas mentes venha de imediato a sua associação à homossexualidade, na verdade não é essa sexualidade que se exprime. Aliás, como se vê no início deste livro, com o contacto de Sehara com um velho conhecido chinês, comerciante de livros, a aproximação sexual entre dois homens é malvista; mas tal como se parece incorrer numa interpretação muito livre da permissividade das relações incestuosas nas culturas árabes, também não se entendem de imediato os innuendos homossexuais que se seguem na obra... E independentemente do escritor deste título ser um homem (Jeon, Jin-Seok), e muito mais independentemente das suas inclinações sexuais pessoais, estas relações entre homens não podem ser entendidas como sinal de uma situação que pensamos entender, mas como situações indexadas culturalmente: isto é, é uma representação muito específica deste tipo de banda desenhada cujo teor de verdade se relaciona com uma, estranha para nós, reconfiguração do tipo de paixão a que as mulheres se entregam – aceitem seguir esta generalidade, que se prende somente à especificidade do modo como as emoções, relações humanas, desejos pessoais, são expressos no interior desta arte nestas culturas, e não o entendam como uma crassa redução da minha parte da diversidade humana existente no mundo. Uma das estratégias formais típicas desta escola de banda desenhada é a representação dos corpos por completo e ao longo de um dos lados da página, o que permite a criação de um ambiente ou retrato emocional das personagens no momento indicado. Outra é a dos rostos das personagens principais viradas um para o outro em cada lado da página (mas não em relação a nós, “espectadores”) mas em dois focos posicionais diferentes (e que podemos ver no exemplo). A co-presença dos sujeitos que olham e dos "objectos" olhados (i.e., que se olham) na mesma vinheta indica a assunção da simultaneidade desse olhar e à construção da ideia de que essa partilha é total. Nada mais apropriado a uma certa visão do amor, que é o fito do género. Mais, constrói-se aqui um olhar pelo qual somos forçados (não temos escolha) a atravessar para entender as emoções retratadas. Não se trata de um falso raccord (problema das comparações entre dois modos de expressão artística diferentes), mas antes de uma especificidade formal deste modo em particular. Mais, ainda em relação às estratégias "típicas" do shoju manga, é o recurso a uma caricaturização vincada interna ao estilo, o chibi, ainda que não é exclusiva do género. Finalmente, relacionado com a representação das personagens – e isto é algo que se confirma quer às personagens que representam “japoneses” e “coreanos” como, no caso presente, “persas” e “árabes” – os corpos parecem ser sempre de jovens, quase adolescentes, núbeis, virginais, andróginos, de enormes olhos, de pele branca e de cabelos lisíssimos (e por vezes louros). Todas estas estratégias visuais não podem ser lidas como “realistas”, isto é, como sendo sinal exacto e analógicos da realidade visível, mas como símbolos – para o que chamei antes de “reconfiguração”, mas seria mais apropriado falar de uma “transfiguração”, ainda que não tão poética como outros exercícios possíveis – para os desejos e projecções da produção e do público feminino do Extremo Oriente [interpretações e leituras conforme um artigo de pesquisa de Deborah Shamoon analisa e confirma o fenómeno, e cujo título remete de imediato à dicotomia possível nesta área de criação: “Secretárias rameiras e flores rebeldes: os prazeres da banda desenhada pornográfica japonesa para mulheres” (“Office Sluts and Rebel Flowers: The Pleasures of Japanese Pornographic Comics for Women”, em Porn Studies¸ed. por Linda Williams)]. Por isso, apesar de a “transformação” da Sherazade num papel masculino neste One Thousand and One Nights não é uma retirada dos poderes de uma voz feminina – leitura informada num círculo fechado da nossa cultura – mas antes uma presença muito forte de um imaginário muito próprio que se tem expressado nesse género do shoju manga, e que com este título se apresenta com um exemplo muito curioso.

Uma das estratégias formais típicas desta escola de banda desenhada é a representação dos corpos por completo e ao longo de um dos lados da página, o que permite a criação de um ambiente ou retrato emocional das personagens no momento indicado. Outra é a dos rostos das personagens principais viradas um para o outro em cada lado da página (mas não em relação a nós, “espectadores”) mas em dois focos posicionais diferentes (e que podemos ver no exemplo). A co-presença dos sujeitos que olham e dos "objectos" olhados (i.e., que se olham) na mesma vinheta indica a assunção da simultaneidade desse olhar e à construção da ideia de que essa partilha é total. Nada mais apropriado a uma certa visão do amor, que é o fito do género. Mais, constrói-se aqui um olhar pelo qual somos forçados (não temos escolha) a atravessar para entender as emoções retratadas. Não se trata de um falso raccord (problema das comparações entre dois modos de expressão artística diferentes), mas antes de uma especificidade formal deste modo em particular. Mais, ainda em relação às estratégias "típicas" do shoju manga, é o recurso a uma caricaturização vincada interna ao estilo, o chibi, ainda que não é exclusiva do género. Finalmente, relacionado com a representação das personagens – e isto é algo que se confirma quer às personagens que representam “japoneses” e “coreanos” como, no caso presente, “persas” e “árabes” – os corpos parecem ser sempre de jovens, quase adolescentes, núbeis, virginais, andróginos, de enormes olhos, de pele branca e de cabelos lisíssimos (e por vezes louros). Todas estas estratégias visuais não podem ser lidas como “realistas”, isto é, como sendo sinal exacto e analógicos da realidade visível, mas como símbolos – para o que chamei antes de “reconfiguração”, mas seria mais apropriado falar de uma “transfiguração”, ainda que não tão poética como outros exercícios possíveis – para os desejos e projecções da produção e do público feminino do Extremo Oriente [interpretações e leituras conforme um artigo de pesquisa de Deborah Shamoon analisa e confirma o fenómeno, e cujo título remete de imediato à dicotomia possível nesta área de criação: “Secretárias rameiras e flores rebeldes: os prazeres da banda desenhada pornográfica japonesa para mulheres” (“Office Sluts and Rebel Flowers: The Pleasures of Japanese Pornographic Comics for Women”, em Porn Studies¸ed. por Linda Williams)]. Por isso, apesar de a “transformação” da Sherazade num papel masculino neste One Thousand and One Nights não é uma retirada dos poderes de uma voz feminina – leitura informada num círculo fechado da nossa cultura – mas antes uma presença muito forte de um imaginário muito próprio que se tem expressado nesse género do shoju manga, e que com este título se apresenta com um exemplo muito curioso.

Publicada por

Pedro Moura

à(s)

12:48 da manhã

0

comentários

![]()

Etiquetas: Adaptação, Coreia do Sul

5 de novembro de 2006

Tratado de Umbrografia/Black Box Stories 1. José Carlos Fernandes e Luís Henriques (Devir)

Se olharmos a banda desenhada enquanto um muito especial e particularmente feliz agenciamento entre o texto e a banda desenhada, essa ideia, por mais geral que seja, remete-nos a um determinado conjunto de “textos” e a uma certa história, a qual associamos quase de imediato a uma “evolução”. Isso levar-nos-á a uma atitude negativa a priori quando somos confrontados com exemplos que, ainda nessa perspectiva evolucionista, parecem “andar para trás”. À partida, uma mera descrição superficial deste primeiro volume das Black Box Stories remeter-nos-ia ou para um território vizinho da banda desenhada, em que as imagens estão subsumidas a um tal ponto à história textual (em sentido estrito) que as apelidaríamos de “ilustrativas” (subjugadas, subalternas) ou para um patamar histórico da banda desenhada (grande parte do século XIX, ou antes, exemplos esparsos do XX). É por essas razões que uma abertura de amplitude é necessária quando confrontados com novas experiências que se nos apresentam como desafios (daí a inclusão de livros como os de Max Tilmann, de Frank Santoro, ou ainda outras experiências de José Carlos Fernandes).

Presumo que a história dos valores de produção envolvidos neste novo projecto de José Carlos Fernandes (com a editora Devir) sejam sobejamente conhecidos. Dado o tamanho ritmo de criação diegética do artista, e profundamente associado ao seu modo metodológico de trabalho, existia toda uma série de textos (diz-se, pelas centenas) mais ou menos estruturados, menos ou mais acabados, que seriam passíveis de transfiguração pena e em banda desenhada. No entanto, apresentar-se-iam precisamente limitações na prossecução de todos esses projectos, quer por uma questão de tempo quer até pela natureza da aproximação gráfica de Fernandes, cujo estilo próprio poderia não se prestar à melhor apresentação de outras histórias da sua lavra (isto de acordo com os seus próprios desejos e curso enquanto autor). A delegação da responsabilidade gráfica noutros artistas, alguns dos quais já públicos, uns menos conhecidos que outros, outros com trabalhos famosos, outros vindos de campos diversos, fez-se das mais variadas formas, passando por convites directos, encontros felizes do acaso (workshops e cursos, por exemplo, nos quais José Carlos participou, e onde se cruzaria com Luís Henriques), ou até contactos indirectos e relativamente cobertos de mistério (já conhecido como “O Caso Vítor Hugo” nos círculos bedófilos). No momento em que as narrativas (chamemos-lhe “contos”) estão atribuídas, os artistas passam à exploração da melhor forma de as construir em imagens, e depois José Carlos Fernandes fará as alterações e retoques finais que achar necessários ao texto que é directamente apresentado. Um método que nada revela de extraordinário, mas que possui algumas características muito pragmáticas: uma certa dose de rapidez na colaboração, um respeito da parte do artista pelo “argumento” inicial mas também uma confiança do escritor na liberdade do colaborador, e uma última aproximação de seriedade para que se apresente algo digno e pensado como objecto a ser fruído por outros, os leitores. Tratado de Umbrografia é, portanto, o primeiro volume dessa série, e apresenta 6 histórias desenhadas por Luís Henriques. Deste último não haverá muito a dizer, não por os seus livros de ilustração (A Família de Macacos, A Canção dos Piratas, por exemplo, ambos na Caminho) não possuírem qualidades notáveis em termos gráficos, mas porque no território da banda desenhada este será o seu grande cartão de apresentação (outros se seguirão, como a adaptação do Golem de Meyrinck, numa colaboração com José Feitor para a Imprensa Canalha).

Tratado de Umbrografia é, portanto, o primeiro volume dessa série, e apresenta 6 histórias desenhadas por Luís Henriques. Deste último não haverá muito a dizer, não por os seus livros de ilustração (A Família de Macacos, A Canção dos Piratas, por exemplo, ambos na Caminho) não possuírem qualidades notáveis em termos gráficos, mas porque no território da banda desenhada este será o seu grande cartão de apresentação (outros se seguirão, como a adaptação do Golem de Meyrinck, numa colaboração com José Feitor para a Imprensa Canalha).

Como disse na abertura do texto, mas do que uma visão classicista da banda desenhada, estamos perante um objecto complexo de encontro entre uma voz autoral, de estórias (José Carlos Fernandes) e uma outra, que prefere explorar várias vertentes e possibilidades plásticas de as expressar (Luís Henriques), em detrimento de uma compartimentação em vinhetas mínimas, a profusão de diálogos, ou a iteração típica desta arte. As duas primeiras histórias, “Tratado de Umbrografia” e “Elegia Americana” são as maiores, mas as quatro seguintes oscilam entre as 7 e as 8 pranchas. Há portanto, uma certa uniformidade em termos de extensão. Qualitativamente, há um conjunto de características que nos remetem, de facto, para um universo de referências às quais José Carlos Fernandes nos tem habituado com a sua obra e que, logo, nos remetem ao “seu” universo. Como exemplo, o cruzamento humorístico de nomes que ressoam de outros campos da cultura, informando assim a personagem que os incarnam (um Dr. Casares que estuda sombras recordar-nos-á A Invenção de Morel do argentino homónimo; Oleg Barnaul tem ecos de uma Rússia feita de contos tradicionais e menos tradicionais, mas que selam o sono gelado das suas noites: é um “nariz” de Gogol que vemos a flutuar na página 37?; um verso de Shakespeare para criar pesadelos) elabora uma complexa rede de intertextualidade enriquecedora e sempre com efeitos cómicos. Uma certa displicência e desconfiança para com as Artes Visuais contemporâneas estão presentes no tema de “Elegia Americana”, tal como se verifica noutros livros, sobretudo Obra-Prima... A descomprometida capacidade de confirmar os ridículos sociais e políticos quer à esquerda quer à direita, com uma leve associação ao mundo concreto português, está patente em “A Feira de Políticos Manuseados”.

Mas há também um grande grau de novidade. Ou de diferença, e que não passa necessariamente pelo desenho de um outro. Ou melhor, é precisamente a possibilidade da colaboração (invertida, já que Fernandes já havia colaborado com os argumentistas José Miguel Lameiras e João Ramalho Santos) com outro artista que lhe permite abrir novas modulações da sua própria voz autoral e atingir novos territórios diegéticos.

Poderei estar enganado, mas parece-me ver aqui um retorno a uma maior soturnidade, que Fernandes explorara aquando dos trabalhos por fanzines. Os últimos títulos, sobretudo os de maior sucesso, eram todos resguardados pelo signo do humor, como já aqui disse. Não é que a morte, por exemplo, não estivesse presente, mas ela surgiria sempre num programa de ridicularidade da personagem envolvida, ou do absurdo da situação. Neste livro presente, ela assume os seus contornos mais dolorosos e violentos. “Homens sem sombra” é uma expressão conhecida para se falar de “homens sem alma”, e que tomaram forma literária, diferentemente, quer pelas mãos de Hofmannstahl (para Strauss) quer pelas de Andersen. O primeiro conto não tem aqui o mesmo peso humano do que A Mulher Sem Sombra, convenhamos, desdobra-se antes pela sua presença praticamente universal (re-inventada, como não poderia deixar de ser), também explorada por outros autores de banda desenhada (David B., sobretudo), sublinhando assim a universalidade exacta da condição humana em terminar. Abruptamente, tal como o conto. Mas a morte assume outros papéis, em “Elegia” enquanto fonte de matéria-prima, em “Zuma, o Tatuador” enquanto ou fruto de sacrifício ou fruto da vingança (mas sempre “fruto”, pois saboreado plenamente). A prestação de Luís Henriques não se elabora somente num cumprimento competente, nem sequer numa “adaptação” a capacidades existentes de cada uma das narrativas. Como será claro para qualquer leitor, há uma preocupação em procurar os materiais mais exactos para a construção da história, que passa pelos métodos de planificação (mais compartimentada em “Elegia”, onde seguimos a multiplicidade de perspectivas sobre um caminho incerto de uma só personagem, do que em “O Avanço do Deserto”, cuja linha é bem mais inexorável e progresso certeiro), pela escolha de uma escala de cores (uma grande flutuação, necessariamente arreigada à progressão diegética em “Tratado”, leitosa e plasticinal em “A substância de que são feitos os sonhos”, incorporando essa mesma substância ao papel, vermelhos para “Zuma” derramar sobre as finas linhas negras que tatuara, parda para a areia que avança na última história, onde apenas se soltam linhas serpeantes como que sacudidas pelos fortes ventos), pela relação com o texto impresso (ganhando contornos de maior cidadania em “A Feira”, esmagando-nos na sua violência e caoticidade gráfica publicitária, bem-comportada/bem-compartimentada nas outras histórias), pelas focalizações (mais invasiva e à flor da pele de “Zuma”, naturalmente, mais gerais no “Deserto”, mais expositivas na “Feira”), quer ainda, óbvio, pela figuração das personagens, dos objectos e dos espaços. Essa multiplicidade de Henriques mima a escrita de Fernandes, no sentido em que também existe aqui uma ampla e feliz capacidade de recolector (reconheço um cartaz que esteve nas paredes de Lisboa durante muito tempo, uma repetição de desenho análoga a uma obra de arte, uma posição que me remete a outras referências...) para a elaboração de uma obra unificada (no seio de cada uma das “estórias”).

A prestação de Luís Henriques não se elabora somente num cumprimento competente, nem sequer numa “adaptação” a capacidades existentes de cada uma das narrativas. Como será claro para qualquer leitor, há uma preocupação em procurar os materiais mais exactos para a construção da história, que passa pelos métodos de planificação (mais compartimentada em “Elegia”, onde seguimos a multiplicidade de perspectivas sobre um caminho incerto de uma só personagem, do que em “O Avanço do Deserto”, cuja linha é bem mais inexorável e progresso certeiro), pela escolha de uma escala de cores (uma grande flutuação, necessariamente arreigada à progressão diegética em “Tratado”, leitosa e plasticinal em “A substância de que são feitos os sonhos”, incorporando essa mesma substância ao papel, vermelhos para “Zuma” derramar sobre as finas linhas negras que tatuara, parda para a areia que avança na última história, onde apenas se soltam linhas serpeantes como que sacudidas pelos fortes ventos), pela relação com o texto impresso (ganhando contornos de maior cidadania em “A Feira”, esmagando-nos na sua violência e caoticidade gráfica publicitária, bem-comportada/bem-compartimentada nas outras histórias), pelas focalizações (mais invasiva e à flor da pele de “Zuma”, naturalmente, mais gerais no “Deserto”, mais expositivas na “Feira”), quer ainda, óbvio, pela figuração das personagens, dos objectos e dos espaços. Essa multiplicidade de Henriques mima a escrita de Fernandes, no sentido em que também existe aqui uma ampla e feliz capacidade de recolector (reconheço um cartaz que esteve nas paredes de Lisboa durante muito tempo, uma repetição de desenho análoga a uma obra de arte, uma posição que me remete a outras referências...) para a elaboração de uma obra unificada (no seio de cada uma das “estórias”). Em suma, não há súmula nenhuma, mas antes um encontro exponencial e exarcebador de duas presenças autorais, que ganham novos e mais fortes contornos por estarem num mesmo espaço de crescimento e expressão. No caso destes dois autores não há apenas a possibilidade de se expressarem um pelo outro, mas antes um aproveitamento cabal da faculdade que a colaboração permite em ganhar novos domínios de expressão e um novo domínio na expressão escolhida. Contos simples, sem dúvida, descomprometidos, também, e que vacilam entre um humor leve e aplicável ao nosso mais premente e imediato quotidiano (“Elegia”, “Feira”) e outras que falam a forças mais obscuras da presença do homem no mundo (“Elegia”, noutra perspectiva, “Zuma”) e deste no homem (“Substância”, “Avanço”), e ainda outra, que parece fazer convergir todos esses elementos (“Tratado”).

Em suma, não há súmula nenhuma, mas antes um encontro exponencial e exarcebador de duas presenças autorais, que ganham novos e mais fortes contornos por estarem num mesmo espaço de crescimento e expressão. No caso destes dois autores não há apenas a possibilidade de se expressarem um pelo outro, mas antes um aproveitamento cabal da faculdade que a colaboração permite em ganhar novos domínios de expressão e um novo domínio na expressão escolhida. Contos simples, sem dúvida, descomprometidos, também, e que vacilam entre um humor leve e aplicável ao nosso mais premente e imediato quotidiano (“Elegia”, “Feira”) e outras que falam a forças mais obscuras da presença do homem no mundo (“Elegia”, noutra perspectiva, “Zuma”) e deste no homem (“Substância”, “Avanço”), e ainda outra, que parece fazer convergir todos esses elementos (“Tratado”).

Publicada por

Pedro Moura

à(s)

10:33 da manhã

0

comentários

![]()

Etiquetas: Portugal

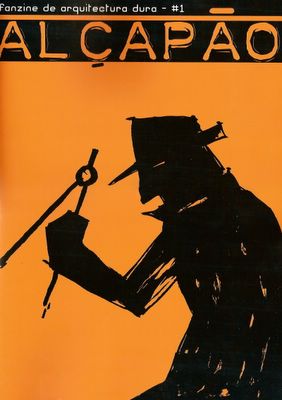

Alçapão. AAVV (Ordem dos Arquitectos/S.R.S. - Portalegre)

Este fanzine diz-se um “espaço alternativo”, em relação às restantes revistas existentes dedicadas à Arquitectura em Portugal, apesar de ser publicada pela Delegação de Portalegre da Ordem dos Arquitectos. Deixo a pessoas mais competentes e conhecedoras dos assuntos para divulgarem e discutirem se esse papel “alternativo” é cumprido ou não, e como, pois a mim não me compete. A razão pela qual falo aqui deste fanzine, e apenas divulgo, prende-se com a participação de muitos artistas da nossa “praça” da banda desenhada e da ilustração: José Feitor, André Lemos, Richard Câmara, Bruno Borges, João Maio Pinto, Filipe Abranches, Rosa Baptista, entre outros alguns deles arquitectos de profissão. Estes trabalhos servem ora para ilustrar artigos, cartas abertas, manifestos, ora para o que se poderá considerar uma banda desenhada (R. Câmara), ora ilustrações que em si encerram de imediato uma narrativa, mesmo que de impressões (A. Lemos, B. Borges, J. M. Pinto).

Para os interessados, contactem o editor, João Sequeira: aqui.jas@sapo.pt

Nota: agradecimentos ao Richard Câmara, por me oferecer o fanzine: mas independentemente das palavras deixadas em comentário, e ter gostado de todos os trabalhos dos ilustradores presentes, e da banda desenhada que ele mesmo desenhou, reitero o meu intuito de não passar a um grau mais elaborado que não esta mera nota de divulgação...

Publicada por

Pedro Moura

à(s)

10:31 da manhã

1 comentários

![]()

Etiquetas: Ilustração, Portugal, Zines

The Sandman. Neil Gaiman et al. (Devir)

Aviso à navegação: era eu o tradutor desta série editada pela Devir. As considerações que se seguem, mais impressionistas que críticas, seriam as mesmas se não o fosse. A minha pena pela descontinuidade do projecto não se relaciona (somente) com um trabalho terminado, mas sim com todas as suas repercussões.

Sobre a série de The Sandman, de Neil Gaiman, ou há a dizer muito, ou não há nada a dizer. É muito difícil ficarmo-nos por um texto a meio-gás, como este que agora se apresenta. A sua apresentação, espero, dispensa-se. Independentemente dos gostos e das tradições de leitura a que as pessoas se entreguem, na banda desenhada e para além dela, não se pode ter quaisquer dúvidas de que a presença de Gaiman neste território, pelo menos na banda desenhada de expressão inglesa, veio alterar o panorama das expectativas literárias do modo. (Mais)

Publicada por

Pedro Moura

à(s)

10:29 da manhã

0

comentários

![]()

Etiquetas: EUA

4 de novembro de 2006

Três Zines. Mauro Cerqueira e amigos (auto-edição)

Falaremos aqui de Mauro Cerqueira, um jovem artista de Guimarães, e de algumas das publicações a que temos acesso, e as quais nos dão acesso ao seu mundo particular.

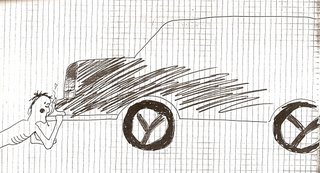

Dos zines aqui apresentados, um é individual (Alma Picada) e os outros em colaboração, com Isabel Carvalho (Wanda) e com André Sousa (Promoção). No entanto, é em Mauro que centraremos as nossas atenções presentes. Todos os zines são de uma qualidade física atroz (Wanda é um caderno escolar alterado, Promoção usa um cartaz de supermercado e é apertado com uma argola de plástico, Alma Picada é feito em papel “toalha de mesa” pardo, não cortado e agrafado a um cartão) que não se pauta pelos modismos dos “pró-zines” nem se preocupa muito com grandes números nem sequer acessibilidade. É uma atitude, um reviver o passado do DIY, dos resquícios ainda possíveis do punk, do “meia-bola e força”. E do que se trata aqui é força mesmo. Mauro Cerqueira é um apadrinhado de Isabel Carvalho. Esta informação não é “a mais”, uma vez que Wanda e Rocket Ship (não incluído aqui) são zines em que ambos colaboram, desenhando várias páginas cada um e fazendo com que a mera convivência num mesmo espaço desses trabalhos eles se tornem contaminados mutuamente. Mas onde a figuração delicodoce de Isabel Carvalho surge para abrir um espaço mais hostil, um canto mais solitário, uma psique mais egoísta das relações humanas, os desenhos de Mauro são mais imediatos na ligação a uma esfera psicológica muito próxima. Pode-se dizer que os desenhos de Mauro Cerqueira são “rasteiros”, sem dúvida. Mas nada disso terá a ver com uma suposta qualidade, ou com um juízo de valor acabado: significa, em primeiro lugar, que o seu aspecto tosco, quase inconsequente na sua falta de parâmetros academistas, são “chãos”, sem profundidade. Indicam, portanto, de imediato, o que representam. “Isto é isto”. Não estamos perante alegorias, símbolos, transfiguração. O que vemos e reconhecemos é o que está ali: um acidente de viação, um bosque de seringas, duas pessoas a beijarem-se lascivamente, um homem enforcado num lustre, alguém puxando o brinco à rapariga punk (v. imagem, de Alma Picada), um guitarrista, duas mulheres separadas por uma vitrina.

Mauro Cerqueira é um apadrinhado de Isabel Carvalho. Esta informação não é “a mais”, uma vez que Wanda e Rocket Ship (não incluído aqui) são zines em que ambos colaboram, desenhando várias páginas cada um e fazendo com que a mera convivência num mesmo espaço desses trabalhos eles se tornem contaminados mutuamente. Mas onde a figuração delicodoce de Isabel Carvalho surge para abrir um espaço mais hostil, um canto mais solitário, uma psique mais egoísta das relações humanas, os desenhos de Mauro são mais imediatos na ligação a uma esfera psicológica muito próxima. Pode-se dizer que os desenhos de Mauro Cerqueira são “rasteiros”, sem dúvida. Mas nada disso terá a ver com uma suposta qualidade, ou com um juízo de valor acabado: significa, em primeiro lugar, que o seu aspecto tosco, quase inconsequente na sua falta de parâmetros academistas, são “chãos”, sem profundidade. Indicam, portanto, de imediato, o que representam. “Isto é isto”. Não estamos perante alegorias, símbolos, transfiguração. O que vemos e reconhecemos é o que está ali: um acidente de viação, um bosque de seringas, duas pessoas a beijarem-se lascivamente, um homem enforcado num lustre, alguém puxando o brinco à rapariga punk (v. imagem, de Alma Picada), um guitarrista, duas mulheres separadas por uma vitrina.

Outro aspecto que sublinha a importância dessa informação exterior às zines – e que marca uma das facetas de diferenciação das mesmas em relação a outras de que tenha falado – é o facto de que me parece estar perante a construção de um objecto estético metastásico. Usualmente, acredito que não obstante a coincidência de uma mesma pessoa (o autor ou a autora), as obras de arte criadas por si estabelecem-se no mundo com alguma autonomia, mesmo que relativa. Relativa porque se relacionará com as outras obras de arte do artista para compor a “obra” (oeuvre), com outras obras de arte de outros artistas (História da Arte), com outras instâncias análogas nalgum dos seus elementos (História da Imagem, da Cultura), etc. Mas as actividades de desenho e criação de Mauro Cerqueira espalham-se em várias frente disciplinares – “desenho”, “banda desenhada”, “escultura”, “performance” – para criar um universo que vive de uma mescla entre a dispersão (as variadíssimas séries de objectos – jantes, broches, duns e doutros, dentes, superdentes, superheróis, pistolas) e a convergência (um imaginário concentrado em objectos, precisamente, numa procura por uma taxonomia contemporânea, a criação de um “gabinete de curiosidades” do nosso tempo). A própria Isabel Carvalho, nos seus últimos trabalhos (vídeo, publicações, textos, etc.), tem criado esta mesma atitude de tornar cada vez mais coeso – centrado, um ponto de fuga comum – todos os seus gestos criativos, por mais diversificados que sejam. Mais uma aproximação, que julgo não ser ofensiva para nenhum dos dois. São estratégias com pontos em comum. E por entre esse movimento oscilatório de Mauro, que vai desenhando uma circunferência cada vez maior, surge a representação de encontros violentos entre pessoas. Mais, Promoção apresenta uma série mais ou menos consistente em que várias personagens interagem, podendo mesmo fazer emergir uma ideia mais narrativa, mas todas elas remetendo para situações mais ou menos violentas: pessoas chutando drogas, lutando, exibindo os genitais, gritando e praguejando, “fumando” um automóvel (v. imagem)... Que representa essa violência? Uma “história”? Uma “memória” ou uma “acusação”? Um “significado”? Proferindo um “Fuck Satan” de maneiras várias, há um misto de homenagem e de colação a Daniel Johnston (um herói). Existirá uma moral de fundo? Parece-me que todos os significados que se vão criando eventualmente se esquivam de uma finalidade absoluta. Há sempre fugas para a frente.

E por entre esse movimento oscilatório de Mauro, que vai desenhando uma circunferência cada vez maior, surge a representação de encontros violentos entre pessoas. Mais, Promoção apresenta uma série mais ou menos consistente em que várias personagens interagem, podendo mesmo fazer emergir uma ideia mais narrativa, mas todas elas remetendo para situações mais ou menos violentas: pessoas chutando drogas, lutando, exibindo os genitais, gritando e praguejando, “fumando” um automóvel (v. imagem)... Que representa essa violência? Uma “história”? Uma “memória” ou uma “acusação”? Um “significado”? Proferindo um “Fuck Satan” de maneiras várias, há um misto de homenagem e de colação a Daniel Johnston (um herói). Existirá uma moral de fundo? Parece-me que todos os significados que se vão criando eventualmente se esquivam de uma finalidade absoluta. Há sempre fugas para a frente. Wanda ecoa da colaboração também musical entre Isabel Carvalho e Mauro Cerqueira, através de um concerto-performance dos “Wanda Banda” (o desenho maior remete a esse concerto, uma espécie de guião ou diário, de Wanda); Rocket Ship, também com Isabel Carvalho, da exposição do próprio “Rocket Ship” (ambos os projectos apresentados no Apêndice, na Cedofeita, Porto). Aliás, não é apenas uma questão de ecos, ou de “linhas de força”: as ligações são directas (uma vez mais, “chãs”, “directas”, “imediatas”)... o “Rocket Ship” é um veículo que nos transporta até ao “Planeta Mauro” (ou o Planeta até nós).

Wanda ecoa da colaboração também musical entre Isabel Carvalho e Mauro Cerqueira, através de um concerto-performance dos “Wanda Banda” (o desenho maior remete a esse concerto, uma espécie de guião ou diário, de Wanda); Rocket Ship, também com Isabel Carvalho, da exposição do próprio “Rocket Ship” (ambos os projectos apresentados no Apêndice, na Cedofeita, Porto). Aliás, não é apenas uma questão de ecos, ou de “linhas de força”: as ligações são directas (uma vez mais, “chãs”, “directas”, “imediatas”)... o “Rocket Ship” é um veículo que nos transporta até ao “Planeta Mauro” (ou o Planeta até nós).

Falei há pouco da acessibilidade destes objectos. Esta não é, de modo algum, alargada (basta ver os comentários já a este post). Ora, se a acessibilidade, por mais pequena que seja, é o gesto necessário para atingir a comunidade de leitores, espectadores, público, enfim, que se deseja, como primeiro passo de uma certa legitimação do acto criativo (ou segundo, conforme as posições), os zines de Mauro não se prestam a esse mesmo cumprimento. De novo, regressamos à atitude despreocupada e mais centrada no próprio gesto criativo a que nos referimos ao princípio. Mais uma vez, habita-se um espaço intermédio entre um desejo de chegar ao maior número de pessoas possível (desejo de qualquer pessoa que se expresse, que comunique, que se dirige a outrem – e para o qual este tipo de notícias serve de ponto de partida, também) e uma certa displicência para com estratégias mais felizes de o fazer, preferindo antes um mergulho numa estranha ética de trabalho: fazer muito, desenhar muito, colocar “cá fora” muito. Novamente, o desdobramento desses gestos criativos e a presença de trabalhos em vários locais sublinha essa presença crescente.

Em Promoção, surge uma frase: “Temos que mudar o Mundo/nem que seja para pior”. É provável que a frase pertença a André Sousa, ou talvez a Mauro Cerqueira. Pouco importa. O “pior” que vai sendo possível pela bruteza dos desenhos de Mauro Cerqueira levam a um caminho lento mas inabalável de mudanças pequenas.

Nota: agradecimentos a Mauro Cerqueira, pelos zines e "tours", e a Isabel Carvalho, por razões óbvias aos três. ![]()

Publicada por

Pedro Moura

à(s)

12:59 da tarde

13

comentários

![]()

Merci Patron. Rui Lacas (Paquet)

Este é o primeiro livro de Rui Lacas publicado directamente no mercado francófono. Digo “primeiro” porque avanço assim a esperança de que possa continuar esta experiência. Uma vez que as suas experiências anteriores estiveram sempre associadas a narrativas mais ou menos distintas, e acabadas (para além de várias histórias curtas, os livros A Filha do Caranguejo e Que é Feito do Meu Natal?, e mesmo a sua colaboração em Virgin’s Trip), não será surpreendente que Merci Patron siga a mesma linha. Segundo o autor, porém, não é apenas a estratégia formal mas também a temática - de um imaginário impreciso, vago, inominado, de um “Portugal rural”, permitindo assim uma maior universalidade e a abertura necessária a um conto europeu - que foi pensada de um modo muito atento ao seu intuito imediato: o mercado franco-belga.

Este é o primeiro livro de Rui Lacas publicado directamente no mercado francófono. Digo “primeiro” porque avanço assim a esperança de que possa continuar esta experiência. Uma vez que as suas experiências anteriores estiveram sempre associadas a narrativas mais ou menos distintas, e acabadas (para além de várias histórias curtas, os livros A Filha do Caranguejo e Que é Feito do Meu Natal?, e mesmo a sua colaboração em Virgin’s Trip), não será surpreendente que Merci Patron siga a mesma linha. Segundo o autor, porém, não é apenas a estratégia formal mas também a temática - de um imaginário impreciso, vago, inominado, de um “Portugal rural”, permitindo assim uma maior universalidade e a abertura necessária a um conto europeu - que foi pensada de um modo muito atento ao seu intuito imediato: o mercado franco-belga.

Publicada por

Pedro Moura

à(s)

12:57 da tarde

0

comentários

![]()

Etiquetas: Portugal

Solo. Filipe Abranches (Polvo)

(...) Filipe Abranches não nega as suas eventuais filiações, mas é nas afinidades que cresce solitariamente. (...) É o próprio autor o primeiro a apontar de onde advêm essas afinidades e pesquisas de estilo, de uma sua primeira fase, a que chamaria “fase das fases”, já que praticamente cada novo episódio ou trabalho criado por ele se revestia de características formais quase radicalmente diferentes. (...) E apenas um autor seguro de si mesmo como Filipe Abranches, cujo crescimento (ou evolução, se preferirem) só pode ser camaleónico precisamente para que possa não só experimentar o maior número de territórios criativos e vozes expressivas possíveis e só assim garantir uma consolidação absoluta, é que admite com a maior das clarezas e humildades onde se encontram as suas raízes. Pois tem com elas resolvidas todas as crises de crescimento, e não nega, como outros, essas filiações ou afinidades, as quais, veementemente negadas, apenas sublinham a má-resolução da crise e a permanente dependência. Há uma busca incessante, à qual se poderiam acrescentar os adjectivos de “indómita” e até “sôfrega”, o que não deixa de fazer parte das características perenes dos artistas (...)

Estes são excertos do texto que escrevi sobre Abranches, “Filipe Abranches ou O camaleão ameno” para o catálogo do 17º FIBDA. Re-apresento-os aqui na ocasião do lançamento de Solo, uma publicação da Polvo que reúne 16 histórias curtas. Solo, não obstante o título falso (o autor nunca está só, e, a obra, a sua apresentação enquanto objecto de leitura junto a nós, impede-se de o ser), é uma espécie de mapa feliz, já que agrega num mesmo espaço histórias publicadas em locais de difícil acesso, ou que jamais tinham sido vislumbrados nos nossos passeios com o autor. É também uma espécie de Naturalis Historia do autor, já que nos permite ver de uma assentada algumas das ideias que exporei no texto acima citado. Boa leitura e descoberta.

Nota: agradecimentos ao Filipe Abranches e Rui Brito, pela oferta do livro.

Publicada por

Pedro Moura

à(s)

11:41 da manhã

0

comentários

![]()

Em toda a parte. Baladi (Polvo)

Nem todos os álbuns, histórias curtas e fanzines de Alex Baladi são sem texto, mas quase apetece dizer que há uma série de características no seu trabalho que o parecem tornar mais apropriado a esse tipo de aproximação à banda desenhada. Por um lado, a figuração de Baladi presta-se a apresentar personagens que têm uma plasticidade muito forte, na plena acepção da palavra, que lhes incute um movimento em potencialidade, um contorno e volume intuitivo, uma quase maleabilidade (se fossem a três dimensões) que nos remeterá para todo um grupo de autores que, criando sobretudo banda desenhada, ou melhor, que criam uma banda desenhada que está próxima de estratégias visuais de um determinado tipo de animação. Um pouco ao acaso, Luciano Bottaro, Al Columbia, Carlos Zíngaro, Ludovic Debeurme poderiam pertencer a essa família, alguns deles por razões mais óbvias que outros. Essa dimensão material dispensa o recurso ao texto, colocando este Em toda a parte no domínio do que se costuma chamar “banda desenhada muda” (sem texto verbal; e confesso que não entendo a razão pela qual está escrito na capa de trás deste livro que isso é um "caso raro na banda desenhada": isso é falso, não é nada raro, e nem precisamos de ir buscar o "tijolo" de L'Association, onde Baladi também se encontra). Por outro lado, a composição da página, em que as vinhetas se apresentam ora relativamente soltas na prancha ora estruturadas de um modo pouco convencional – mas que o aproxima de autores tão díspares como Chester Brown ou Frédéric Poincelet – e que o autor já havia experimentando em La Main Droite e Nuit Profonde (o primeiro mais experimental) também permite facilmente a que esta narrativa se componha sem palavras. Trata-se de uma linha de acontecimentos algo solta, em que o absurdo não está presente pelo recurso ao excesso de estranheza (aquilo que muitos gostam de disparar cedo de demais como “surreal”) mas sim pela sua perfeita harmonia com a “nossa” realidade, e é a recorrência de um símbolo que se vai tornando cada vez mais ubíquo e invasor (apercebermo-nos de quão invasor é).

Por um lado, a figuração de Baladi presta-se a apresentar personagens que têm uma plasticidade muito forte, na plena acepção da palavra, que lhes incute um movimento em potencialidade, um contorno e volume intuitivo, uma quase maleabilidade (se fossem a três dimensões) que nos remeterá para todo um grupo de autores que, criando sobretudo banda desenhada, ou melhor, que criam uma banda desenhada que está próxima de estratégias visuais de um determinado tipo de animação. Um pouco ao acaso, Luciano Bottaro, Al Columbia, Carlos Zíngaro, Ludovic Debeurme poderiam pertencer a essa família, alguns deles por razões mais óbvias que outros. Essa dimensão material dispensa o recurso ao texto, colocando este Em toda a parte no domínio do que se costuma chamar “banda desenhada muda” (sem texto verbal; e confesso que não entendo a razão pela qual está escrito na capa de trás deste livro que isso é um "caso raro na banda desenhada": isso é falso, não é nada raro, e nem precisamos de ir buscar o "tijolo" de L'Association, onde Baladi também se encontra). Por outro lado, a composição da página, em que as vinhetas se apresentam ora relativamente soltas na prancha ora estruturadas de um modo pouco convencional – mas que o aproxima de autores tão díspares como Chester Brown ou Frédéric Poincelet – e que o autor já havia experimentando em La Main Droite e Nuit Profonde (o primeiro mais experimental) também permite facilmente a que esta narrativa se componha sem palavras. Trata-se de uma linha de acontecimentos algo solta, em que o absurdo não está presente pelo recurso ao excesso de estranheza (aquilo que muitos gostam de disparar cedo de demais como “surreal”) mas sim pela sua perfeita harmonia com a “nossa” realidade, e é a recorrência de um símbolo que se vai tornando cada vez mais ubíquo e invasor (apercebermo-nos de quão invasor é).

Mais, uma quase marca de estilo de Baladi são os rabiscos entrelaçados num complicado novelo que podem surgir como signo de um som indistinto, de aborrecimento e surpresa, consternação e irritação. Esse recurso gráfico, se bem que utilizado antes pelo autor, aqui assume direitos não só de cidadania, como concorre junto à criatura icónica que está por toda a parte. Internamente ao livro servirá quer de contraponto quer de ambientador. A sua aliança aos balões icónicos ou figurativos não são mais do que outras estratégias para evitar a inclusão de texto verbal.

Livrinho de consumo rápido, não terá naturalmente o mesmo efeito sobre o leitor de que, por exemplo, Like a Velvet Glove Cast in Iron, com o qual estabelece afinidades (é nestes casos de facto que se podem utilizar, com toda a correcção, neo-adjectivos como “kafkianos” ou “lynchianos”). No entanto, a presença marcada o suficiente da criatura plasticamente simpática mas psicologicamente assustadora ecoará para além da sua leitura.

Nota: não percebo nada de hortas e muito menos de edição, mas se o design novo da Polvo é sóbrio e bom, a qualidade dos cadernos deixa algo a desejar: as folhas sentem-se perras e o som que fazem é muito desagradável; o mesmo acontece com o Solo de Filipe Abranches. Solo ou não, preferia um concerto mais harmonioso em termos materiais...

Publicada por

Pedro Moura

à(s)

11:38 da manhã

0

comentários

![]()

Etiquetas: Outros países

Space & Co. Lam (Bedeteca de Beja)

Tendo já antes falado do Venham + 5, o fanzine-plataforma dos trabalhos desenvolvidos nos ateliers Toupeira de banda desenhada da Bedeteca de Beja, esta colecção Toupeira destina-se à publicação monográfica dos autores que pertencem ao grupo de trabalho e que desejem apresentar uma narrativa ou um trabalho de banda desenhada maior, estabelecendo-se assim alguma comparação com a colecção LX Comics da Bedeteca de Lisboa, mas associado mais intimamente (mas não fechado) aos artistas com que costuma colaborar. O primeiro foi reservado ao artista Véte, com Bófias, e o de Lam é dedicado às “viagens siderais de um intrépido cosmonauta. Intrépido? Nem tanto.” O que está entre aspas é dessas fórmulas herdadas da revista Tintin (e outras) que servem para colocar o leitor de imediato num corpus determinado em relação ao qual se pauta o trabalho presente. O de Lam inscreve-se precisamente numa longa linha de trabalhos humorísticos, em que a sucessão rápida de situações ridículas em que o (anti-)herói se encontra leva à ascensão de um ritmo de risos e surpresas. O pequeno cosmonauta de Lam, e o modo como as páginas estão construídas (pequenas vinhetas regulares - 12 - por prancha, a tentativa de apresentar uma unidade narrativa por página, ou “episódio”), farão recordar os leitores de muitas experiências análogas, sobretudo as mais recentes de Trondheim, com o qual estabelece também o elemento de proximidade de não utilizar textos (ou pelos menos, verdadeiros diálogos) para fazer desenvolver os acontecimentos. É óbvio que um artista, seja este mais velho e experienciado ou mais novo, não se pauta pelos trabalhos de outro; no entanto, é também mito difícil não ter uma perspectiva relativamente histórica e de continuidade de certas técnicas, linguagens, estratégias, escolhas. Nesse sentido, o livro de Lam mostra-se com o desejo de precisamente criar um rol de episódios - ainda que organizados em duas "narrativas", identificáveis pela cor do fundo das páginas - do cosmonauta de uma forma ritmada, rápida, e com uma diversidade de criaturas e piscares de olhos a toda uma cultura (os filmes E.T., Alien, a série Star Trek, etc.) para criar um humor de sacões de capa a capa. No entanto, há momentos em que esse ritmo não se apresenta do melhor modo, com “piadas” como que inacabadas, ou que se encaixam demasiado rapidamente no evento seguinte, perdendo-se o ímpeto anterior, o que não abona para o tal ritmo que formal e aparentemente tem.

O primeiro foi reservado ao artista Véte, com Bófias, e o de Lam é dedicado às “viagens siderais de um intrépido cosmonauta. Intrépido? Nem tanto.” O que está entre aspas é dessas fórmulas herdadas da revista Tintin (e outras) que servem para colocar o leitor de imediato num corpus determinado em relação ao qual se pauta o trabalho presente. O de Lam inscreve-se precisamente numa longa linha de trabalhos humorísticos, em que a sucessão rápida de situações ridículas em que o (anti-)herói se encontra leva à ascensão de um ritmo de risos e surpresas. O pequeno cosmonauta de Lam, e o modo como as páginas estão construídas (pequenas vinhetas regulares - 12 - por prancha, a tentativa de apresentar uma unidade narrativa por página, ou “episódio”), farão recordar os leitores de muitas experiências análogas, sobretudo as mais recentes de Trondheim, com o qual estabelece também o elemento de proximidade de não utilizar textos (ou pelos menos, verdadeiros diálogos) para fazer desenvolver os acontecimentos. É óbvio que um artista, seja este mais velho e experienciado ou mais novo, não se pauta pelos trabalhos de outro; no entanto, é também mito difícil não ter uma perspectiva relativamente histórica e de continuidade de certas técnicas, linguagens, estratégias, escolhas. Nesse sentido, o livro de Lam mostra-se com o desejo de precisamente criar um rol de episódios - ainda que organizados em duas "narrativas", identificáveis pela cor do fundo das páginas - do cosmonauta de uma forma ritmada, rápida, e com uma diversidade de criaturas e piscares de olhos a toda uma cultura (os filmes E.T., Alien, a série Star Trek, etc.) para criar um humor de sacões de capa a capa. No entanto, há momentos em que esse ritmo não se apresenta do melhor modo, com “piadas” como que inacabadas, ou que se encaixam demasiado rapidamente no evento seguinte, perdendo-se o ímpeto anterior, o que não abona para o tal ritmo que formal e aparentemente tem.

Como disse, o livro não tem propriamente texto, mas há muitas instâncias em que surgem onomatopeias, sinais musicais ou mesmo balões preenchidos ora icónica ora verbalmente (mesmo que seja apenas uma palavrita em inglês, em francês, números...). Esta diversidade torna-se curiosa até de um ponto de vista pedagógico, digamos que se torna uma espécie de compêndio sucinto daquilo que também se poderia aprender com o Comix 2000. Não é que a “função” de Space & Co. Seja pedagógica, mas este papel pode sempre surgir em qualquer obra dependendo do uso que um pedagogo fizer dele. No entanto, tendo em conta das associações com um atelier e imaginando as respostas possíveis aos exercícios, a preponderância da variedade da relação entre “texto” e “imagem” nesta publicação é muito clara.

Nota: agradecimentos ao Paulo Monteiro, director da Bedeteca de Beja, por me ofertar (entre outras) esta publicação.

Publicada por

Pedro Moura

à(s)

11:38 da manhã

0

comentários

![]()

Etiquetas: Portugal

1 de novembro de 2006

Monologues for the Coming Plague. Anders Nilsen (Fantagraphics)

I’ve been following Anders Nielsen’s work since the very first issue of Big Questions. I’ve witnessed, therefore, the slow-paced but steadily outstanding growth of one of the most refined author of comics of the last years.

Perhaps we’re too close to his work, especially the recent Monologues for the Coming Plague, to fully acknowledge the importance of Nielsen’s oeuvre. But why pull any punches? Nielsen is a master of the understatement.

As one flips the pages of Monologues, there are two things happening: speed and backlash.

Speed because the one-illustration-per-page makes its reading, while a physical act, quite fast-paced. That’s not a bad thing. In fact, in a very weird manner, taking in account the apparent simplicity of Nielsen’s drawings and short sentences, it echoes the proverbial “times in which we live in”.

Backlash because only as an after-effect we get the full force of what’s at stake.