A obra de Baudoin, como já o referira, tem vindo a aproximar-se com todas as suas matérias e personagens e espaços de uma preocupação central do autor, que é a da Memória. Não enquanto mero tema, que serviria para “escolher de que se fala”, mas elegendo-a como território onde emergem as suas palavras e eventos e a própria matéria do livro em questão. É o que significam, centralmente, as edições já surgidas e a surgir de Le Chemin de Saint-Jean. Baudoin, ele mesmo, surge nos álbuns, dando-nos as boas vindas ao seu recorrente “je me souviens” (eu lembro-me”), onde habitam a sua infância, a sua mãe, o seu pai, o seu irmão Piero, as viagens, as mulheres, a filha, os desenhos...

Crazyman surge como uma espécie de intervalo, de pausa, de rêverie, de gozo... [neste parágrafo revelo a história toda] Crazyman é um super-herói americano (tudo aponta ao Super-homem, com a excepção da máscara) que desistiu de o ser após o 11 de Setembro. Virgem sexual, é também virgem político, existencial, pessoal. Um primeiro acto de amor que lhe é ofertado lança-o numa descoberta do mundo, das culturas diferentes, do Outro e um amor infinito por todas as belas mulheres que vai conhecendo. Resolve não ser nunca herói, mas não resiste a “testes”, a “grandes acções”, até que uma criança, que adora as aventuras do Crazyman da banda desenhada, personagem de ficção, lhe diz que os super-heróis não existem, só as pessoas verdadeiras. E Crazyman deixa de o ser.

Pode-se ler este livro de várias maneiras. Para já, um gozo aos universos das banda desenhadas, com referências fáceis de localizar (e que recordam um outro exercício, assustador, já aqui indicado), mas que é extremamente pertinente na obra de uma pessoa que caiu no meio da banda desenhada “por acaso”, sem a conhecer bem, sem nem sequer gostar muito dela... Mas é também um óbvio gesto crítico aos americanos em geral, à sua cultura surda, aos seus hábitos provincianos, a sua política cega, a sua banda desenhada comercial que nada adianta, as suas manias de imperialismo condescendente... escusado será dizer que esta mesma crítica peca por outro tipo de reduções, de estereótipos, de gestos delicodoces, de idealismos nefelibatas (os pobres são puros, os ricos são terríveis, tudo existe conspirando contra o bem do povo)... Não é que esteja “errado” ou “correcto”, simplesmente que Baudoin prefere este jogo de simples papéis para construir esta alegoria, e não se trata de uma banda desenhada entregue à investigação complexa de um problema complexo (como, caso obrigatório, Joe Sacco, algum Peter Kuper, Seth Tobocman, David Collier, Marjane Satrapi...). E pode ser lido ainda como o crescimento de um homem para o mundo e para os outros.

Nada disto significa, porém, que não despontem em certos locais as especificidades a que Baudoin nos habituara. Não será toda esta brincadeira reminiscente dos desenhos a quatro mãos e outros jogos que fazia com o seu irmão, em Piero? Não há aqui uma espécie de diário de bordo imaginário pelos locais por onde Baudoin viveu e viajou e criou? Canadá – Le Chant des Baleines, Japão – Le Voyage, América do Sul – Araucaria, África – Nam... Não surgirá este livro como um outro tipo de Carnet de Voyage como os de Sfar, e no qual Baudoin revela a sua descoberta de “outras bandas desenhadas”?

Até imageticamente, surgem gestos baudoinianos... A bela Tamiko, força sexual que esconde a morte e se nela transmuta (quantas vezes Baudoin o desenhou, a este evento?); as vinhetas de direcções de leitura e acções complicadas, de inextricável entendimento, das pranchas 60 e 61, mas de que no interior da própria narrativa se faz pouco; a reutilização de imagens famosas para introduzir um estranho e acre humor lá dentro; uma meia-dúzia de traços para fazer surgir uma paisagem natural bela e que convida à solidão das personagens que nela se passeiam.

Não sendo mais um bloco para construir a Torre da Memória na qual o autor tem trabalhado nos últimos anos, talvez Crazyman seja uma espécie de cornija, de remate, de gárgula que a tornará, porém, mais decorada, mais viva, mais habitável.

25 de fevereiro de 2006

Crazyman. Edmond Baudoin (L'Association)

Publicada por

Pedro Moura

à(s)

7:14 da tarde

2

comentários

![]()

Etiquetas: Autobiografia, França-Bélgica

24 de fevereiro de 2006

Spaniel Rage. Vanessa Davis (Buenaventura Press)

É muito difícil não cair na tentação de dizer que este é um livro cuja banda desenhada partilha algo de um círculo a que se pode dar o nome de “feminino”... É um erro tremendo querer fechar os círculos, obviamente, sobretudo a partir de um dado biográfico do autor real, que não tem direito a contrair a leitura estética do texto que nos oferta. Ainda pior, recorrer ao sexo do autor para o dizer.

Mas quando me refiro a essa “feminilidade”, não falo de supostos “imaginários”, “temas recorrentes”, “preocupações”... Refiro-me, bem pelo contrário, a uma certa força directa em falar das relações, de pequenos detalhes que corroem a vida de todos os dias, uma obsessão pelo corpo, pelas erupções que teimam em surgir nele... Algo que raras vezes se vêem exploradas por artistas homens, mas cujos exemplos, poucos mesmo, bastariam por deitar a terra uma teoria de “temas divisos” entre sexos. Enquanto homens, também vivemos (fecho esta afirmação ao leitor masculino) obcecados pelos corpos, mas usualmente estes pertencem a outro, ou melhor, às outras, às mulheres (no caso de homossexuais, outros homens). As mulheres falam dos delas mesmas, das regras que lhes são impostas pelas sociedades, das regras que habitam os seus corpos, dos pêlos que nascem, das gorduras indesejadas já não se sabe bem porquê. Nestes campos, Vanessa Davis, nalguns pontos de Spaniel Rage (nome do seu site) sororiza-se com Phoebe Gloeckner (que a elogia), Julie Doucet, Marjane Satrapi, e, entre nós, com Isabel Carvalho, Ana Cortesão, Alice Geirinhas (até certo ponto), mas mais próxima ainda de Joana Figueiredo (do fanzine Na verdade, tenho 60 anos e participações na Mesinha de Cabeceira) e a Mulher-Bala (aguardem...).

Este livro está dividido em duas secções, a primeira apresentando folhas soltas de um sketchbook/diário gráfico, muito próximo do livro de Liz Prince. Não havendo verdadeiramente uma história unida, mas simplesmente a existência da protagonista – que, aliás, nunca é absolutamente claro se coincide com a autora, mas presume-se que sim, claro -, tratam-se de retratos dos pequenos proverbiais nadas que pontuaram esse dia e que farão, então, o valor existencial de Davis.

A segunda secção reúne quatro trabalhos mais clássicos de uma banda desenhada estruturada, mas que ainda giram em torno de pequenos episódios domésticos que, tornados centrais, se tornam o centro de pequenas epopeias das relações e do quotidiano. Estas histórias haviam sido publicadas anteriormente noutras antologia, entre as quais a pornográfica True Porn, onde vim a conhecer o trabalho de Vanessa Davis pela primeira vez. A autora prepara presentemente um novo volume, a sair no Verão de 2006.

Nota: agradecimentos a Vanessa Davis, pelas pequenas mas ilustrativas conversas.

Publicada por

Pedro Moura

à(s)

5:36 da tarde

0

comentários

![]()

Etiquetas: EUA

Chimera. Frank Santoro (Ganzfeld)

A Quimera era um monstro que representava, pensa-se etimologicamente, o Inverno; era uma mistura de espécies animais (um leão, uma cabra ou bode e uma serpente); era a confusão.

Nos créditos desta banda desenhada de Frank Santoro publicada pela Ganzfeld como um jornal (de 18 páginas; e não é a primeira vez que Santoro experimenta este formato, pois já antes o fizera com Storeyville), diz-se que se trata do “sonho atrás do sonho”. Seja, e não o entendamos como um mero jogo de palavras, mas como o programa real. Vejam-se as “séries” que se correlacionam dentro, nas páginas: um par de namorados mergulhando na praia, voltando à cidade, indo ao cinema; um outro ou o mesmo casal, em cenas pornográficas, o amor explícito, e trocando estranhos objectos, como uma casa a arder; um Minotauro e uma jovem, uma cena que parece tirada de um fresco grego, com um homem tocando um aulos, a flauta dupla, e corpos dançando em gestos repetidos cuja natureza gráfica também me faz recordar os vasos da Antiguidade grega (especificamente as figuras mais estilizadas, a negro sobre fundo vermelho, nos vasos cerimoniais dos casamentos como o loutroforos ou o lebes, verifico). É como se vogassem certas referências de uma forma relativamente livre, em torno de um centro que nos escapa, mas que acreditamos ser o mesmo que se encerra noutras tantas, todas?, as obras... o amor, o sonho, temas recorrentes em todos os que respiramos vivos.

A Quimera era um monstro, uma mistura, e uma confusão. Mas esta Chimera, sendo também ela mistura, também pode ser vista como confusão, mas se o for, sê-lo-á no seu mais pleno sentido: fusão num só ponto, complicado, concentrado, de todos os seus significados. Monstro, só em relação ao policiamento das definições, da escolaridade obrigatória, do bibliotecário sistemático (e é bom sabê-los haver anarquistas!). Monstro, que o seja, felizmente. É tempo de monstros, quando a razão adormece em prol de novos sonhos.

Nota: esta publicação é como um jornal, quer em tipo de papel quer em formato. O scan que eu fiz é péssimo, a imagem original não tem esse "corte" a meio...

Publicada por

Pedro Moura

à(s)

5:36 da tarde

1 comentários

![]()

Etiquetas: EUA

Paper Rad Picture Box. B.J. & da Dogs (Ganzfeld)

“Se quiseres escrever um artigo, ou um trabalho de casa, ou quiseres contar à tua mãe ou pai, ou patrão, bom, estás feito, mas podes dizer palavras como colectivo de 3 artistas, mas lembra-te que estás a mentir e apenas estás a tentar traduzir o que fazemos para fala-da-América [normal-parlês], explica apenas uma das bds ou uma piada que viste no site ou num dos livros, acho que é bem melhor, e quanto aos pormenores, boa sorte” (...) “sabes o que mais?, não há segredos nenhuns, e se quiseres saber todos os pormenores sobre nós, então vive a tua vida, e os pormenores aparecerão, tipo, será que tenho mesmo de explicar aos meus melhores amigos o que é o paper rad? Não, não preciso, eles mesmo que venham ver, e saberão de pormenores, naturalmente, eles sabem que tipo de corte de cabelo tenho, não é segredo nenhum, mas que merda tem isso a ver?” [textos do site].

De facto, tentar explicar o que o projecto Paper Rad é – mesmo dizendo que Brian Jones se encontra numa das pontes de comando – seria elaborar mais uma peça do puzzle de Paper Rad. Tentar explicar como o meu cabelo se comporta teria o mesmo efeito, e sabendo que o meu cabelo não é liso nem encaracolado nem ondulado, mas uma criatura com vontade própria e que dificilmente se deixa domar e me transtorna os dias terá um peso informativo tão bom como a maior das descrições dos “conteúdos” deste livro. Música, ilustrações, Web dirty design, instalações, sujidade artística, fotografias de “found objects”, poli-trauma-pós-sexualidade, lixo ready-made, mau-gosto entronizado, lo-fi tudo.

Este livro, publicado pela Ganzfeld com apoios de outras instituições, tem mais de 200 páginas, divididas em secções mais ou menos auto-explicativas, atravessando diferentes tipos de “tintas, papel, fotos, histórias” e “tem quase todas as cores pantone fluorescentes, e ainda papel prateado e tinta roxa em papel de jornal”. Alguns dos trabalhos já haviam sido publicados ora em papel (o fanzine Paper Rad, jornais de artistas, já que há uma relação muito íntima com o grupo de Forth Thunder, de Providence, que publica o Paper Rodeo) ora no site. Um importante aspecto sobre as histórias – algum material não deixa de ser “banda desenhada” num sentido bastante claro e tradicional -, e que ganham com esse facto uma dimensão menos ténue e estabelecem um elo fortíssimo com as fotos, é que estas são autobiográficas: as personagens estão em nome de pessoas existentes, as bandas musicais existem mesmo, as aventuras siderais ou inter-cidades reportam-se a tours das mesmas... Importa ser real? Tanto faz.

Este livro é “rad”. Uma expressão que se usa vezes sem conta, análogo ao “cool” mas mais caótico, extremo, chanfrado; como o “wicked” britânico... Mas para falar de quê, afinal? Que se passa? O que é isto? Bom, infelizmente, esta é mesmo uma dessas situações em que se cai em outras expressões como “tudo e mais um par de botas”, “não sei”, “cenas”, etc., como se fosse nos interstícios mesmo dessa indecisão em definir o objecto onde pulsasse o significado das suas relações.

Não há muito tempo, Serralves teve uma exposição do artista "néon-barroco" Thomas Hirschoorn, intitulada Anschool II project. Nessa exposição, inúmeras salas e sub-salas e compartimentos do Museu estavam pejadas de informação e material visual, ou de outro tipo. Era incomportável, mesmo para quem a montou ou para quem a concebeu, dominar tudo o que ela implicava. Como se a acumulação de mais e mais objectos apenas levasse à aceleração cada vez maior do olhar e este, acelerado, aumentasse mais ainda a informação por onde passava; como se no intervalo, na dobra, no vinco entre cada objecto real, ou melhor, actual, explodisse sem parar de explodir o seu virtual (para falarmos com e como Deleuze). Paper Rad-Radio-Rodeo é um encolher de ombros perante o que se “deve fazer” e um atirar-se de cabeça para um “fazer”. Pouco importa o que sai. Não há tempo para revisitações e ponderações. Fugas em frente seguidas de novas fugas, mas sem tema. Como diz parte da publicidade, este é um livro “algo algo” [“something something”].

Paper Rad vive na continuidade de projectos que, de forma mais pausada mas livre, alargam o espaço de discussão – The Ganzeld e The Drama, Kramer’s Ergot, etc. – mas como se fossem os rebenta-festas que entram bêbados e aos berros trazendo uma espécie de diversão incrível, uma energia indomada, mas que deixa nódoas por todo o lado e incomoda os que preferiam dormir nas certezas. Este livro é um catálogo e um convite, é uma arma de arremesso e uma cachimbada nas ervas da paz. Este livro é um mega-post-zinossáurio dadafuturista dionisíaco. Desperdício de papel? Sem dúvida. Que bom.

Nota: o scan que fiz não faz jus da beleza da capa; as letras que vêem a preto são na verdade prateadas e reflectem.

Publicada por

Pedro Moura

à(s)

5:33 da tarde

0

comentários

![]()

Etiquetas: EUA

22 de fevereiro de 2006

A History of Violence. John Wagner e Vince Locke (DC Comics/Vertigo)

Faz-se aqui uma excepção às regras implícitas deste blog, já que este livro foi publicado em 1997, pela Paradox Press (outra das subsidiárias da DC), e esta nova edição não ter nada de novo; a desculpa é a proximidade do filme.

As escolhas que o argumento do filme de Cronenberg fez a partir do livro são, obviamente, necessárias, e mais uma vez se chama a atenção para que o modo do cinema, sendo produzido por elementos bem diversos, não pode actuar da mesma maneira. O que me importa numa adaptação é se o “tom” ou a “experiência” do livro original foi mantida, preservada, estruturada para o seu “segundo texto”, ou se é simplesmente uma desculpa para criar algo diferente, mas menor dentro do seu próprio modo de expressão. A falta de qualidade dos filmes baseados nos livros de Alan Moore, por exemplo, não se devem à criação original, mas ao facto de que os filmes nada representam em termos de cinema, a não ser um aproveitamento quase obsceno do “merchandising” para fazer espectacularidades vazias, e desrespeitando ao máximo quer a inteligência dos livros quer a dos seus leitores... Não é o que se passa aqui, mas não nos cabe falar do filme, apenas dos elementos do livro que se mantêm intactos e que perfazem a “experiência”, como disse, de A History of Violence. Há que dizer, porém, que na filmografia de Cronenberg parece haver uma mudança de foco do seu tema-fetiche, o corpo humano, passando das invasões e das erupções para uma latência, ainda da monstruosidade, mas diferente.

É de monstros que se falam aqui. Uma das frases publicitárias do livro é que “o passado nunca morre... a não ser que o matemos”. O passado fica sempre gravado em tudo o que se lhe segue, mesmo que os sinais que deixas, as marcas, não sejam visíveis. As marcas que os monstros provocam, especialmente quando os monstros somos nós mesmos, são então indeléveis e pouco importa o quanto nos dediquemos a disfarçar-lhe os sinais. Como soe ser proverbialmente, o tempo fá-las retornar, às marcas, e a monstruosidade espalhar-se onde não existia e desejávamos que não existisse. O livro é mais violento em termos de número de actos, em termos de acção e da sua profundidade. Também há um menor “factor super-homem” em relação ao filme, mas que, em relação a toda a bibliografia de John Wagner também, se nota ter tentado combater para fazer o seu livro mais adulto (um autor cuja criação mais famosa nesse círculo é Judge Dredd, o oposto do sistema jurídico português).

Os desenhos de Vince Locke são feitos dentro de padrões naturalistas, mas com uma profusão de contornos abertos ou um trabalho muito livre de traços cruzados para sombras fora desses mesmos contornos que leva a uma leitura quase caligráfica, próxima da de Sfar, por exemplo, mas não tão livre. Os seus pontos de contacto estão mas próximos de artistas como Guy Davis ou Jill Thompson, com quem trabalhou no volume Brief Lives, de The Sandman (Dc Comics e Devir). A estruturação das pranchas leva a um pequeno número de vinhetas por página, e de fácil e linear legibilidade. Ambas essas estratégias – um traço rápido, de “esboço” quase, e grandes, poucas vinhetas – aproximam-no de uma velocidade “à mangá”, elevada naturalmente, como se o que importasse não fosse a contemplação dos seus desenhos, mas a impressão que deixa na retina depois de termos passado por eles, e que vão criando na memória a sua corporalidade de personagens, de espaços, de acção. Locke tem alguma experiência no campo do terror ou do fantástico-gótico (passando até pela ilustração das capas dos álbuns dos Cannibal Corpse).

O livro não deixa de ser construído dentro dos parâmetros clássicos do mainstream anglófono da banda desenhada, quer em termos de trama, de encadenação episódica, de moral até. Mas, a “velocidade” de que falei aliada à forma como a violência que se herda se espalha pelos novos espaços torna este título uma boa leitura e um bom exemplo de “livro respeitado” na sua adaptação a cinema, mantendo intactas as suas “linhas de força”. E aliado a essa adaptação de Cronenberg, talvez seja um grande contributo a que se pare de utilizar a expressão “filme de banda desenhada” como de sentido pejorativo.

Nota: agradecimentos a Fernando Guerreiro, pelas notas e discussão, e por todas as pistas abertas.

Publicada por

Pedro Moura

à(s)

11:43 da tarde

1 comentários

![]()

Etiquetas: EUA

Jacques Tardi, d'après Jean Vautrin. Le Cri du Peuple (Casterman)

Muitas vezes, as maiores obras narrativas são-no por conterem, não grandes heróis (protagonistas), mas personagens secundárias memoráveis. São estas quem usualmente fazem o fundo da história, confundindo-se com o espaço, o ambiente, a tonalidade daquilo que nos é apresentado.

Le Cri du Peuple, a adaptação em banda desenhada do romance homónimo de Jean Vautrin por Jacques Tardi, venerável autor de séries como Adèle Blanc-Sec e magníficos livros sobre a 1ª Grande Guerra (como La véritable histoire du soldat inconnu ou Varlot, o Soldado, entre nós, na Polvo), é um caso para essa ideia. A acção passa-se nesse pequeno interregno da Comuna de Paris, quando ficou nas mãos do Governo dos Communardes, para logo serem esmagados pelos esbirros de Versalhes. Figuras de proa desse “evento histórico” não faltam, seguramente, espalhados nos manuais, nos compêndios, nas teses... Mas e o amorfo povo, esse bicho que muda de opinião e líder conforme o vento, que segue paixões voláteis? Quem o compõe? Pessoas, que de amorfo não têm nada, e se erigem como personagens, ou melhor, voltando ao início, pessoas. É o caso dessas personagens secundárias em relação à História, mas não em relação às paixões mundanas que habitam Le Cri... É o velho Trois-Clous, navegando falsamente nostálgico por entre os despojos de guerra e a pobreza, Bassicoussé/Grondin, que vive atormentado por uma obsessão errada e o desejo de vingança, o jovem capitão Tarpagnan-Vingtras, e as suas mudanças de nível e papel social, a anã, Madame, perdão, Mademoiselle Palmyre, apaixonada pelo capitão e dedicada ao Idealismo dos Communardes, não deixando, porém, de incluir algumas figuras históricas (Courbet, Louise Michel, Jules Vallès, como não podia deixar de ser, como fundador do jornal que dá nome a esta obra de Vautrin-Tardi, e tantos outros).

A expressão dos eventos históricos como “pano de fundo” ganha maior significado quando – num álbum cujo formato é ao comprido – se apresentam a par e passo os acontecimentos de uma barricada da Comuna de Paris contra o exército de Versailles sob os planos desdobrando-se da vingança de Bassicoussé/Grondin, por exemplo. É como se o som dos tiros e dos relinchos de cavalos e os gritos de ordem fossem ouvidos a toda a leitura, mesmo quando apenas duas personagens se aproximam uma da outra e conversam no escuro da conspiração. O amor surge e evola-se rapidamente, as intimidades não são representadas, os episódios sucedem-se à velocidade dos canhões disparando. O grito do povo não se cala durante todas as páginas e impede-nos o descanso, tal como as personagens o não conhecem...

Não conhecendo a obra de Vautrin, não me posso pronunciar sobre a “adaptação”. E sabendo da complexidade, que não domino, deste episódio importante para a história da França (e do Socialismo e Comunismo Internacionais, etc.), esta talvez surja como uma das muitas possíveis reconstruções dos factos reais e sua estruturação com a ficção (os sub-plots, digamos assim, que fazem a obra interessante e não um manual de História “em banda desenhada”). Se bem com grandes diferenças, eis que se trata de uma obra que reutilizando material histórico, “verdadeiro”, se preferirem, elabora um texto magnífico, não tão livre ou artístico como, por exemplo, A História de Lisboa, de Oliveira Marques e Filipe Abranches, mas bem mais interessante que muitos dos títulos “pedagógicos” de História dos nossos escaparates...

Posso estar a incorrer num erro crasso, mas esta talvez tenha sido uma das primeiras revoluções da nossa civilização que foi construída e mantida pelo poder dos (novos, na época) media, desde os jornais – Le Cri du Peuple em primeira linha -, as declarações da Comuna na parede, as fotografias.... Aliar-se-á esse a um interesse de Tardi pelo trabalho de pesquisa em arquivo, já conhecido nas suas obras sobre a 1ª Grande Guerra, e à existência de certas personagens, criando o próprio material arquivístico que marcaria o acontecimento, o fotógrafo Théophile Mirecourt, e Vallés (real), etc.

O humor e os momentos de estranheza não estão ausentes deste livro, mas também esses loucos rasgos são recorrentes no autor. Por exemplo, os rostos dos dois soldados que surgem nas páginas 52 e 53 do 3º volume serão alguém reconhecível? Trata-se de um estilo diverso dos rostos “normais”, estilizados, de Tardi (Tarpagnan, sempre com um queixo enorme, quase sem boca). Outras piadas se espalham, como a da página 56 (mesmo volume), onde surge a confusão entre um Tardy e um Tardi.

Não me parece ter sido confrontado aqui com uma obra diferente ou surpreendente em relação à produção anterior de Tardi. O que ocorre aqui é uma afinidade de interesses entre os autores, provavelmente, uma espécie de programa que Tardi tem tentado cumprir com a sua obra toda. Dar a palavra aos que a não têm, mas são chamados à construção da História com o próprio corpo e sangue...

Nota final: Se bem que entenda o idioma francês, estes não serão os textos mais fáceis de ler, dadas as liberdades de utilização de vários níveis populares do francês de época, calão contemporâneo, o que nem sempre nos garante – a quem, como eu, não o dominar, claro, que não outros leitores mais conhecedores e educados – uma leitura “fluida”... Esta não é uma crítica, obviamente, apenas uma confissão de ignorância e, ao mesmo tempo, um aviso à navegação.

Publicada por

Pedro Moura

à(s)

11:41 da tarde

0

comentários

![]()

Etiquetas: França-Bélgica

Bleu Transparent. Oji Suzuki (Seuil)

De todas as debilidades que possam existir da condição intelectual, a estupidez (suspensão dos sentidos), a ignorância (não-saber), e a ingenuidade (natural, uma liberdade da terra), é a segunda a mais feliz, já que a primeira jamais se ultrapassa e a última apenas com choques brutais. A ignorância, porém, é facilmente corrigida com a aprendizagem, o tempo, a perseverança. E com gestos de desvendamento súbito, como ocorre com esta edição, pela respeitável Seuil, de um livro de Oji Suzuki, de quem jamais vira trabalhos.

Muitos dos preconceitos que existem em vários quadrantes – até em pessoas respeitáveis e curiosas intelectualmente - contra a mangá (de resto, um termo tão genérico no Japão quando “banda desenhada” entre nós) deve-se à sua produção mais visível ser fraca e dar azo a lugares-comuns e epígonos. Como se o mesmo problema não ocorresse em qualquer outra área da produção humana... Espero que tenha neste espaço mostrado alguns exemplos fora desse “baralho inconsequente”, com óbvios destaques para Taniguchi, Yoshihiro Tatsumi, Iô Koruda, também, a um nível diferente, Tezuka, mas mais marcantemente ainda, Yoshiharu Tsuge.

Das várias histórias que se apresentam, encontro duas linhas de interpretação, dois “fios vermelhos” que as atravessam. A condição da criança é que quando se é criança não se “brinca a”, mas “é-se”. A maioria destas histórias fala de crianças que o deixaram de ser, cujas circunstâncias históricas e sociais (um Japão lentamente libertando-se da miséria e da derrota da guerra, e crescendo para o mundo) obrigam-nas a deixarem de o ser mas que, por uma convivência súbita, um encontro inesperado, a visão de um brinquedo que não podem ter numa montra, um sonho, as relançam ou permitem retornar a essa condição. Ou é como se fosse uma condição que afinal não haviam abandonado totalmente, mas só o descobriam agora.

Um outro caminho é o de se tratarem de contos que se partilham enquanto também se partilha um copo ou dois, histórias de terror, de perdas, de desaparecimentos de crianças, sendo recorrentes certas fórmulas e expressões linguísticas que a isso apontam, ou a figura do homem da gabardina, uma espécie de predador, de raptor de menores (que abarcaria o nosso Lobo, a Baba Yaga russa, a Kitsune ou raposa japonesa, e até o Pregador de A Noite do Caçador, filme de Charles Laughton), com a ligeira diferença de que se trata de uma figura simpática, que dá a ver à criança um outro mundo. No folclore japonês existem umas personagens a que se dá o nome de tengu, uma espécie de homens-milhafre, de grande nariz, que tanto raptam como salvam crianças desaparecidas (na costumeira e confusa distribuição equitativa de características “maléficas” e “divinas” nessas criaturas), e podem lançar os incautos numa espécie de loucura que os deixa perdidos em florestas... Apesar destas serem histórias curtas e individuais, tais factores permitem-nos agrupá-las num ciclo sobre esses temas.

Ligando estes dois fios interpretativos, talvez esse raptor das crianças não seja mais do que o próprio Tempo...

Uma das pranchas mais belas de todo este livro é a que se encontra na página 48, cuja interpretação se desdobraria quase infinitamente. Faz-me recordar um dos vários pontos em que discordo fundamentalmente com Scott McCloud na sua tipologia de transições entre vinhetas, quando fala do non-sequitur (não obstante a sua frágil retracção/explanação). É um problema, obviamente, do processo de McCloud, falível logo à partida, de utilizar exemplos descontextualizados e/ou fabricados por ele ad hoc para provar a sua ideia... Mas prender-se-á com outras questões ainda mais profundas, que vejo como a ausência do surrealismo na banda desenhada (cuja estruturação implica graves dificuldades aos mesmos jogos ditos “automáticos”), ainda que possa ocorrer uma ambientação onírica (que terá a ver antes com uma qualidade plástica, sugestiva). Nesta prancha, tal como ao longo de várias sequências deste volume que reúne mais de 10 histórias curtas, surgem desses momentos fugazes cuja lógica apenas emerge da sua convivência interna à narrativa e da empatia estabelecida com o leitor.

Ainda incluído neste volume, encontrar-se-ão dois estranhos e também oníricos contos ilustrados, e uma série de ilustrações aparentemente desconexas, mas de um significado simbólico oculto, mais uma vez nos lançando nos territórios do sonho da razão. Trabalhos cuja sugestividade tanto pode nascer da natureza dos elementos da própria imagem fixa (como numa alegoria, da qual a Melencolia I de Dürer surge como paradigma eterno) No Ocidente, essas imagens foram culto da criação de um Max Klinger ou um Max Ernst, e até certo ponto também por Raymond Roussel (as ilustrações que encomendou a um tal de Zo para o livro Novas Impressões de África) e, mais recentemente e entre nós, um autor como Tim Morris. No Japão, poder-se-iam referir o “Anuário das Mansões Verdes” de Utamaro, as várias séries dos “grotescos”, “fantasmas” e “espelhos” de Yoshitoshi, e, porque não?, as mais famosas séries dos “Fuji” de Hokusai ou Hiroshige...

Ainda um recurso gráfico interessante é o de palavras que se confundem com onomatopeias, ou parecem ser cantadas ou se assemelham à chuva... se funciona na perfeição e na mais normal das legibilidades no idioma japonês, levanta ligeiras dificuldades na sua tradução/legendagem; a manutenção do estilo gráfico original parece-me uma dolorosa porém boa opção.

Uma nota aponta que Suzuki é contemporâneo de Tsuge, o que não nos surpreenderá, uma vez que este segundo influenciou uma das linhas de estilo mais recorrentes da Garo, de que Suzuki é visivelmente cultor. Todavia, se aqui também se passeia pelas ruas secundárias das pequenas vilas, pelos sítios com menos luz, menos brilho, talvez sirva de maior mergulho não numa escuridão social, mas a das almas dos homens, na sua ignorância, buscando nessa profundidade os tesouros e brilhos que sempre restam... a infância, o sonho, as recordações...

Nota: uma história de Suzuki foi adaptada ao cinema (A rapariga da moto), e serão esses exemplos de excelentes aproximações entre os dois modos, como em A History of Violence, por exemplo, que não terão necessariamente que passar pelos objectos de maior espectacularidade (Batman, X-Men, Superman, Hellboy, Liga dos Cavalheiros Extraordinários, Quarteto Fantástico, etc.), muitas vezes descambando em objectos frívolos e desmiolados...

Nota 2ª: tinha feito aqui um erro atroz, trocando o nome do poeta Raymond Roussel pelo do filósofo Bertrand Russel. É o que dá citar de cor e passados anos das leituras e ter fios trocados no cérebro. É que além de passar por ignorante e burro, passava por ignorante e burro. Talvez o seja. As minhas desculpas aos leitores, a Roussel, a Russel. E obrigado ao Nuno Franco por me ter alertado à estupidez humana.

Publicada por

Pedro Moura

à(s)

11:41 da tarde

0

comentários

![]()

Etiquetas: Japão

Le Photographe, 3º vol. Guibert, Lefèvre, Lemercier (Dupuis)

Este é o terceiro e derradeiro volume de uma série de banda desenhada que considero uma das mais interessantes das últimas décadas e que, não sendo o seu papel o de “criar escola”, estou em crer ficar como um marco nesta arte.

A reportagem do repórter fotográfico Didier Lefèvre, à missão dos Médicos Sem Fronteiras (MSF) no Afeganistão, já terminou, mas não a viagem, ou melhor, a memória dupla – a sua e a que a banda desenhada recria – dela, que é o objecto destes livros (veja-se a página 32).

As considerações metalinguísticas subtis continuam em jogo, tal como o interessantíssimo e criador diálogo entre o desenho e a fotografia. A imediata equação complexa que estes livros trazem à tona é a do tempo (da representação), redes sempre e constantemente relançadas. Se o desenho representa o passado invocado pelas palavras de Didier, a sua criação, a sua instauração, enquanto desenho, leva-nos ao presente da narrativa; e a fotografia, um “click” no presente que Barthes diz ser um “isto foi”, a sua concretização só é possível num futuro (após o trabalho de revelação, e que palavra esta!). O caso da foto tirada por Tchopan é central nesse aspecto (p. 39).

Outra relação é a estabelecida com o texto: guardadas as fotografias para o “silêncio” (textual), não quer dizer que não guardem em si sons, quer o que se acompanha pelas palavras de Guibert-Lefèvre, quer os descritos pelos textos, como a “ambiência sonora” das fotos das páginas 23 a 25, descrita como “particularmente expressiva: os gritos, os relinchos,...”.

Didier Lefèvre viveu os episódios e tirou as fotos. O seu cruzamento e discussões com Guibert – que já trabalhava num outro projecto de banda desenhada onde retrabalha as memórias de um Outro, em La Guerre d’Alan (L’Association) – levou à criação destes três livros, com o apoio da montagem e de “terceira roda” de Lemercier. A escolha das fotos, as sua estruturação (agencement), as reestruturações de “memórias reais” em “memórias narrativas”, tudo isso foi feito em conjunto, mas é mais da responsabilidade do livro do que de uma suposta e impossível recriação do Real. A memória, depois de lido o livro, pertence-nos a nós, leitores, e não mais importa repensar se “corresponde ponto por ponto” à tão ilusória Verdade... Qualquer busca nesse sentido escapa ao livro-em-si, até certos limites, à frente discutidos.

As relações, portanto, que emergem da convivência destas linguagens e destas equações, que tanto nascem de acasos circunstanciais como de uma aturada e pensada intenção cumprida, por exemplo, na pág. 29, nas duas últimas “tiras” (com fotografia e vinheta desenhada, e onde a primeira foto apresenta um pedaço de texto que poderá ser lido ora como “detalhe” ora como “texto”, sim?), que propósito vemos ser estabelecido nesse instante (que não pertence a um “mesmo instante real”)? Complementaridade, contraste, escape, convivência entre dois mundos (e todas as oposições que aqui couberem: Ocidente vs. Oriente, Realidade vs. Sonho, Momento na Vida de um Francês vs. Vida dos Afegãos, etc.).

O álbum termina com a visita de Lefèvre, já em França, à mãe, a quem inicia o recontar da sua “aventura”, e é como se fosse o exacto momento de recomeçá-la, de a recontar, de retornar à primeira página do primeiro tomo... Ou como se todo este rememorar pertencesse na verdade a essa testemunha última do livro, mas primeira no tempo, e nos fosse retirada então a nós a capacidade de testemunhar essas memórias, um fim que se revela retomar o início... Nada disto pode ser inócuo e aleatório, mas antes revelar da destreza desta equipa criativa e do poder de todo Le Photographe.

Duas cenas que me cumpre destacar deste álbum último: Em primeiro lugar, o momento em que Didier tenta selar o cavalo e colocar-lhe em cima a bagagem, falhando. O autor opta não por repetir (por exemplo) a mesma cena visual, repetir os gestos da personagem, mas desviar o “peso” da repetição no texto, com os “je recommence” e os “et encore” martelando cadenciadamente na leitura essa mesma repetição, naquilo que, lido doutro modo, precisa e somente visual, seria uma só acção.

Em segundo lugar, o abandono de Didier na montanha elos seus guias. O que se lhe segue, estilisticamente, é maravilhoso. As sombras em contra-luz, o súbito das quatro fotos testamentárias e que eram “cegas” no momento em que o fotógrafo as viu pelo visor, e o negro que se segue... Atravessa-se uma longa e pesada noite, num alto próximo da morte, ou cujos dentes fatais se ameaçavam tombar sobre o corpo do narrador.

Não nos podemos esquecer, por fim, não obstante a minha leitura quase estritamente estética, que o livro comporta um claro e importante fito, o da divulgação da aventura humana dos MSF e dos problemas vividos, lá está, pela realidade ética da população da altura (e que hoje se mantém, em larga medida). Surge, assim, neste volume final, toda uma série de anexos (que na verdade são antes o “tutano” da matéria, enfim): pequenas “notícias contemporâneas” dos intervenientes da aventura do livro, e um CD com um filme documentário de Juliette Fournot (que surgira nos primeiros volumes, e na capa do segundo), cujas imagens (fortes) coincidem com as que tinham sido retratadas (narrativamente) em Le Photographe, o álbum de banda desenhada/fotografia....

Publicada por

Pedro Moura

à(s)

11:37 da tarde

0

comentários

![]()

Etiquetas: França-Bélgica

The Ganzfeld #4 + The Drama #7. AAVV (Ganzfeld-Gingko/The Drama)

Pelas mais variadas razões, a integração da banda desenhada no discurso mais alargado e corrente das artes visuais, da Imagem e da Cultura em geral, nem sempre tem ocorrido a melhor maneira, e talvez apenas contemporaneamente estejamos a testemunhar algumas mudanças significativas, estruturais e, quem sabe, paradigmáticas até. Julgo que essas razões podem ser condensadas em aspectos sócio-culturais - a banda desenhada é vista como encerrada num estreito e único programa, usualmente dirigida a um público infanto-juvenil (independentemente de jamais ter sido assim em toda a sua existência, falo de “percepção pública”) – em aspectos criativos – a esmagadora maioria dos cultores da banda desenhada, como em todas as artes, optam por “seguir tendências”, “ficar numa tradição”, “serem lidos” ou “chover no molhado” – e finalmente pela ausência de um discurso mais sério, mais académico, mais integrado, precisamente, numa visão multi-disciplinar das artes (mais uma vez, um problema de visibilidade, já se sempre existiram críticos, historiadores, teorizadores e pensadores da banda desenhada).

Uma das outras formas é o de propor, através de uma aparentemente despreocupada mas muito atenta escolha, uma apresentação de objectos visuais que pela sua simples convivência num mesmo espaço - galerístico, museológico, expositivo, editorial, mas sempre heterotópico, isto é, outro em relação às expectativas dos espaços “regrados” – passam não só a se influenciar mutuamente, como a fazer erigir também as própria relações que se tornaram só nesse momento e local possíveis. As antologias são um desse tipo de espaços, que já aqui se discutiu em relação às relativas estritamente à banda desenhada (e *). Acrescentando a essas relações de um campo mais ou menos restrito, ou que a ele se restringe apesar de se mover habitualmente noutros (como no caso da McSweeney’s), há algumas publicações que se pretendem atentas a uma certa linha de criação da cultura contemporânea, e que não fazem distinções entre “áreas” estabelecidas, não a priori, mas pelo menos conduzidas por toda a história sócio-cultural em que nos encontramos (escultura não é fotografia, banda desenhada não é poesia, dança clássica não é instalação, etc.). Quer dizer, importa-lhes apenas mostrar as convivências possíveis e o mais livres possíveis. Estas duas publicações, a The Ganzfeld e a The Drama, movem-se precisamente dessa forma de complicação (“convergência”, “tornar juntos”) e de implicação (“envolver”, “tornar o mais próximo possível”), indo – para o que nos concerne, a banda desenhada – mais longe que a Comic Art em termos de diálogo com a Cultura e que a Modern Arf em termos de juízos de gosto.

A The Ganzfeld (v. www.theganzfeld.com) assume-se tão-somente como “um livro anual de imagens e prosa”. Tendo já atravessado uma existência ou um avatar anterior, é nesta sua nova colecção e nova política editorial que começa a ganhar contornos mais interessantes. Cada nova edição tem crescido quer em tamanho quer em design, ainda que a atenção e o foco se mantenha mais diverso e aberto possível. Este último número é o que abrange um mais amplo campo de áreas, conforme o dito acima: desenhos, esboços para desenhos animados, ensaios sobre pinturas ou instalações baseadas em factos biográficos de bailarinas, ilustrações e diários gráficos, estudos sobre design de capas de discos, pintura industrio-comercial, artes populares, artes “encontradas” umas e “abandonadas” outras, entre outras coisas mais singulares que categorizáveis.

Ao contrário dos números anteriores, as próximas Ganzfeld seguirão temas. A presente versa a História da Arte (a próxima serão as “japonesices”). Não obstante os esforços de criar uma disciplina regrada, que permitisse uma ciência até dos juízos de valor (a Estética), estamos aqui perante um entendimento desta “história” de um modo absolutamente abrangente, espontâneo, buscando por novas soluções de validade e até, se isso é possível, iconoclasta (porque uma inclusão implica sempre algum grau de exclusão, esta escolha torna-se crítica de outras escolhas mais... disciplinadas. Tantos autores, de Baumgarten a Wincklemann, de Warburg a Didi-Hubermann, e tantos outros, mais ou menos restringiram ou ampliaram os seus entendimentos de arte, dos seus supostos “níveis”, dos modos como se relacionavam os vários modos entre si ou como faziam criar espaços... Não creio estar longe das intenções desta antologia um contributo programado para se jogarem de novo esse elementos, e com a banda desenhada na mesma plataforma com “direito de cidadania”. Ainda assim, esta leitura pode-se considerar abusiva, e colocada em dúvida, pela decisão em se terem criado secções tais como “[comentários de] artistas sobre a arte”, “história da arte”, “banda desenhada”, “desenhos”. Se se tiver em conta que na secção “artistas sobre a arte” se encontram 14 pranchas de uma incontestável banda desenhada de Marc Bell, intitulada Gustun on these layers of the eath (sic), dedicadas ao pintor norte-americano Philip Guston, e autor de Poor Richard, que pode, ela, ser entendida como uma obra de banda desenhada, mas imagino que não consensualmente, isto relança a equação em como se poderá entender a banda desenhada. Isto é, a sua exclusão da secção “comics” trata-se de uma redução do campo ou, bem pelo contrário, de uma ampliação – em que uma banda desenhada surge como comentário sobre arte ou um artista? Esta é apenas uma das questões que a existência da Ganzfeld coloca no seu espaço de exibição e, por isso mesmo, de experimentação de respostas.

Alguns dos autores aqui presentes são dos mais arriscados na criação da banda desenhada contemporânea, desde alguns nomes mais vetustos como os de Gary Panter, até autores que já descobríramos em publicações como a Kramer’s Ergot, ou do grupo do Forth Thunder, que publicaram a Paper Rodeo, Jim Drain, C.F... E ainda o grupo (?) Paper Rad e Frank Santoro, a quem Ganzfeld – enquanto plataforma editorial - publicou um livro (do primeiro) e um jornal/comic (do segundo).

Quanto à The Drama, iniciou-se como uma revista não muito diferente de tantas outras, dedicadas a uma certa cultura pop, cool, hipster, urbana e mais uns quantos epítetos da moda, com atenção para artistas (a esmagadora deles, “figurativos”), estilistas, designers, músicos, espaços culturais, fotografia, etc. A banda desenhada sempre fez parte dessa equação, e cada vez mais de uma forma natural, não hierárquica, porque “está lá”, “existe” e não por uma outra razão qualquer (“vende mais, por exemplo?). Apesar de já terem seguido temas (abandonados ao 7º), a partir do número 5 passam a ter uma espécie de suplemento dividido em “textos” e “banda desenhada”, “This It”, com trabalhos de artistas tão diversos como Ron Regé, Marc Bell, Steven Weissman, Tom Gauld, , Nicolas Robel, Paper Rad, Brian Ralph, Vanessa Davis, David Heatley, Alex Lukas... Entende-se, porém, numa certa familiaridade ou na instituição das afinidades que os unem, se se conhecerem as publicações por onde vão sendo tornados conhecidos... Encontram-se ainda grandes artigos e entrevistas a Geneviève Castrée (#5) e ao Elvis Studio (Xavier Robel e Helge Reumann, #7).

Não estabelecendo, quanto a mim, um gesto tão rasgado como o da The Ganzfeld, The Drama é ainda assim uma das revistas norte-americanas contemporâneas que permite à banda desenhada um espaço de convívio com outras áreas de criação, sem que haja necessidade de se procurarem os locais exactos onde as barreiras de devem erguer...

A revista está associada a um grupo editorial e a uma excelente plataforma da internet de venda de publicações (algumas que encontrarão neste blog) independentes e outras coisas: http://www.thedramastore.org/.

Publicada por

Pedro Moura

à(s)

11:31 da manhã

0

comentários

![]()

Etiquetas: Antologias, EUA

There you were. Diana Tamblyn (Speedlines)

Diana Tamblyn é uma autora canadiana de fanzines relativamente (in)acessíveis, sendo este o mais recente. Com a excepção de uma longa e palavrosa biografia do descobridor da insulina (banda desenhada com a qual participou na antologia da SPX 2002), os seus curtos trabalhos incidem sobre personagens, ainda que possuindo aquilo a que se dá o nome de “carisma” ou “características de inveja social”, ou por essa mesma razão, não são capazes de lidar com as obrigatoriedades sociais da forma mais natural. Tamblyn coloca-as em situações que as obrigarão a sair dessa modorra habitual. O facto de que consegue fazer isso em poucas páginas – dar-nos o retrato psicológico completo dessa personagem e o abalo em que a lança – é notável. Os expedientes dessa “saída de si” não são, porém, nada espectaculares e bombásticos, tratando-se antes de uma curiosa coincidência, um pequeno confronto com um amigo, um familiar, um colega de trabalho, e uma breve decisão que coloca a personagem num novo caminho de sociabilização. Ou até algo mais, como uma eventual relação amorosa, como parece acontecer com Josie, de There you were.

Esta protagonista, jovem mulher empregada nos escritórios de um banco, vive à margem dos restantes colegas, que se dedicam muito mais à discussão das novidades (ou, conforme a perspectiva e participação, “conversa de chacha”). Essas duas situações “marginais” – trabalho de escritório, à margem dos colegas – podem ser vistas como “claustrofóbicas”, e levam a que a autora utilize vinhetas ainda mais pequenas e mais centradas nos rostos das personagens, diferentemente de outros trabalhos.

O seu estilo, que se pode definir por uma rendição naturalista dos corpos humanos, mas com ligeiras imprecisões – “erros” anatómicos, pequenos desequilíbrios, perfis inusitados, gestos identificáveis mais pela sua posição dramática e simbólica do que pela expressividade, etc. – garantem-lhe um charme geral muito próprio e pouco comum, ainda que não de uma consensual “beleza”. Recorda-me, em larga medida, esse tipo de emprego de um estilo “industrial” para pequenas porções da vida quotidiana, tal como Françoise Mouly intentara na Raw, ou Pekar consegue que os seus colaboradores vários sigam em American Splendor (como, por exemplo, Gerry Shamray, Joe Zabel e Gary Dumm).

“There you were” (traduzível por “então é aí que estavas”) parece ser um título perfeito para este pequeno (e os outros) volume de Diana Tamblyn: não se dá por ele à primeira nem às segunda vista, mas no momento em que se nos permite a felicidade de olhar o seu interior livre, descobrimos algo/alguém que se pode tornar parte das nossas vidas, nem que pelo mais breve momento...

Nota: mais informações e compras: www.speedlines.com

Publicada por

Pedro Moura

à(s)

11:20 da manhã

0

comentários

![]()

Fire. Alex Lukas (Cantab)

Este é um dos zines mais interessantes que me vieram parar à mão, por razões físicas, relacionadas com o papel utilizado, do que por qualquer outras. Uma descrição nua e crua impõe-se: a capa é feita de cartão cinzento, impressa a várias cores, pinceladas de amarelo e vermelho que, sobrepostas, fazem aparecer laranjas. Depois, uma folha rosa, com o mesmo tipo de pinceladas, numa direcção oposta às da capa, a preto, com um “arco/túnel” ao “fundo”. Seguem-se duas folhas brancas, em que se representa o protagonista, um bombeiro avançando para uma coluna de fumo (e o título, “Fire”). Finalmente, mais quatro páginas/folhas de cartolina preta, impressas a preto – o que nos obriga a balançar o livrinho nas mãos para ver as imagens – onde o bombeiro, já no centro do incêndio, luta contra uma ameaçadora criatura (ilusão?). Depois retomam-se as folhas brancas – bombeiro a sair do metro, entende-se agora, e a guarda rosa. A contra-capa é idêntica à capa, obviamente, sem quaisquer inscrições, preço, etc.

Ou seja, este é precisamente uma publicação cujo “texto” a ler e interpretar não se fica simplesmente pelas “páginas do interior”, mas em que se deve tomar em conta todo o livro. Claro, é isso o que acontece com a esmagadora maioria dos livros de banda desenhada – e se tivermos em conta as ilustrações feitas para Jules Verne, as indicações de Kafka para as capas dos seus livros, e centenas de outros exemplo, poderíamos ir alargando esta afirmação. Mas neste caso em particular, esse gesto é óbvio, gritante, e não poderemos escapar dele. Essa interpretação não é difícil nem obscura. Pergunto-me só se, nesta breve travessia do bombeiro pelas trevas e os demónios do fogo, tendo em conta as capas bruxuleantes, quem engole quem e quem vence quem?

Nota: mais informações, e para o obter: www.cantabpublishing.com

Publicada por

Pedro Moura

à(s)

11:14 da manhã

0

comentários

![]()

17 de fevereiro de 2006

KZine no.1, A&B. AAVV (Kzine)

O que significa ser-se “amador”, em termos de criação de banda desenhada, em Portugal? Esta palavra pode revestir-se de três acepções, logo à partida. Duas são óbvias, a de “não-profissional” e a de “amante de determinada prática”. A primeira acepção, penso que não nos será difícil descobri-lo, obrigar-nos-á a dizer que quase todos os autores de banda desenhada em Portugal são amadores, já que raros são os que fazem desse seu métier a sua fonte principal (e jamais única) de rendimentos. O segundo significado, serão os próprios autores a querer empregá-la, já que não existirão artistas a exercer neste campo da criação e da expressividade que não partilhem de uma inclinação, um gosto, uma coincidência entre a vontade e a possibilidade, quem sabe uma paixão, por esse mesmo modo.

Um terceiro significado, e que nos importará mais, é o seguinte: o de não obstante a vontade, o eventual talento, a dedicação, não serem capazes de escapar a um círculo determinado de expectativas – cruas, normalizadas, correntes, de “chavão” – e quebrá-lo para se tornarem “pessoais”.

Este novo fanzine (de dois “lados”) que surge com o apoio de várias plataformas afinas à banda desenhada transporta as criações de um grupo pequeno, mas coeso de alguns amigos (a maioria do sexo feminino, na verdade) que partilham o fascínio pela mangá, ou banda desenhada japonesa, e que desejam vingar na criação dessa mesma arte. É sempre bom produtivo explicitar que “mangá” é um nome tão geral como “banda desenhada” e que pode englobar em si as mais diversas produções, qualidades e propósitos e forças. No entanto, estamos aqui perante um entendimento algo mais restrito, uma mangá que se cinge às suas características mais visíveis, mais famosas, quiçá mais comerciais, e que não passam pela informação de um Tsuge, de um Taniguchi, de um Tatsumi (ficamos pelos Ts...) ou até mesmo de talentos mais recentes como os de Kazuichi, Iô Koruda, Junko Mizuno, Kiriko Nananan ou mesmo Terada Katsyua. No entanto, eis que surge já aqui o problema.

Um dos motos que poderia estar a presidir todas estas produções seria a de “coelhos presos num foco de luz.” O fascínio, até etimologicamente, significa um comportamento de captura, sob uma força que nos ultrapassa, e que não conhecemos e no qual caímos na mais plena das atitudes acríticas. Isto é, não há “personalidade” (ou até mesmo “pessoalidade”, se o virmos como fases psicológicas necessárias ao desenvolvimento da pessoa), apenas epigonismo e estilo.

Os trabalhos apresentados, pelo menos em termos gráficos, são competentes. Disso não há dúvida, e mesmo Vanessa Nobre mostra uma grande capacidade inventiva em termos de estruturação pertinente da prancha, acima dos demais, e Ricardo Reis (não o da Lídia) mostra não vergar um traço pessoal a uma fasquia mais homogénea, se bem que não apresente material suficientemente claro para entender quais as suas forças. E alguns dos argumentos, não obstante o não serem nada claros - tratar-se-á de um episódio ou de um “teaser”? Começam todos in media res ou desenvolver-se-ão mais tarde? – a desculpa de ver num site o que os complementa não abona à vivência do fanzine, se bem que pertença a um público muito especial cujo comportamento e hábitos culturais não fazem – ainda bem – distinções entre o que é produzido em papel e o que o é online – denunciam uma inexorável determinação de crescer, como no caso dos argumentos de Miguel Martins, não obstante o tipificado “poema juvenil” que constitui Aquaroja.

Mas o facto é que, sendo criações de dojinshis portugueses que tentam seguir uma linguagem fortemente associada ao Japão culturalmente, pergunto-me se conseguirão fazer criar um bom casamento, ou se não ficarão somente como “epígonos de algo que jamais serão”. As “culturas não se podem traduzir” é uma forte e incontornável verdade. É uma pena, porque pessoalmente são pessoas que vibram de força e vontade em criar, mas acabam por se afogar no excesso de desejo de agradar a esses objectos, de todo o modo inalcançáveis. Nunca serão japoneses. Tal como a escola de samba de Sesimbra, por melhor que seja na imitação, não se tratando de uma tradição portuguesa (independentemente de raízes comuns ou mútuas influências), e não havendo correspondência de desejos com os restantes portugueses, jamais será de brasileiros”.

A má impressão encurta o prazer que se pode atingir com alguns dos trabalhos, mas em termos de banda desenhada há um outro peso negativo: alguns dos trabalhos são demasiado “ilustrativos”. O que significa que, apesar de um desenho em particular ter todos os ingredientes para fazer dele um “belo desenho”, não escapa dessa naturalidade de “desenho”, não se transformando numa peça organizativa de uma banda desenhada, e não se tornando uma espécie de ser vivo que connosco comunique a sua vida de viver independentemente do seu autor. Estão demasiado presos, mais uma vez, ao desejo que as fez crescer, e vergam sobre esse peso.

Este é uma situação complicada. Pessoas com um franco talento material, mas cuja pulsão criativa não parece encontrar uma saída produtiva e pessoal. Em todo o caso, pode ser que esta minha interpretação esteja regida por alguma espécie de preconceito que eu próprio não percepciono em mim, e me impede de ver o valor de termos bons mangaka portugueses.

Os “tutoriais” no final de cada “lado” deste fanzine são muito bem pensados, deverão ajudar muitos bons miúdos em início de “carreira”, mas convinha que revissem melhor a estratégia, já que o intitulado “como limpar uma imagem obtida por scanner” apresenta fases sucessivas de uma imagem limpa... mas sempre com a mesma qualidade de imagem! Deslize?

Publicada por

Pedro Moura

à(s)

9:59 da tarde

0

comentários

![]()

Etiquetas: Antologias, Portugal, Zines

108 Termos Essenciais do Japão Contemporâneo. ClubOtaku (ClubOtaku)

Por ocasião do (1º?) Anime Weekend de Aveiro, o ClubOtaku, plataforma da internet sobre um dos mais visíveis, producentes e discutidos ramos da cultura contemporânea do Japão - toda essa cultura associada à mangá, ao animé, e a outras artes próximas - lança um pequeno, mas presumo que útil guia a uma família restrita, mas central, de termos dessa mesma cultura. Trata-se de um glossário, acima de tudo, já existente (com ligeiras diferenças) no site, escrito e organizado por Fernando Ferreira (testa-de-ferro do Clube), Nuno Sarmento e moi-même... Mas deve ser visto também como ponto de partida a uma discussão maior, sobre os diálogos possíveis entre estas culturas nipónicas e a nossa, que tanto a absorve e por vezes sem filtro crítico ou mesmo a mais pequena gota de discernimento, passando apenas a uma osmose (que é, naturalmente, impossível). E ainda como o primeiro passo a investigações livres do pessoal do ClubOtaku em ir crescendo em várias direcções, ainda que dentro do mesmo círculo de ligações. Para obterem cópias, procurem no site indicado, ou escrevam directamente a clubotaku@clubotaku.org. Todas e quaisquer adendas, correcções, ideias, achegas, são bem-vindas.

Publicada por

Pedro Moura

à(s)

9:59 da tarde

0

comentários

![]()

Etiquetas: Academia

16 de fevereiro de 2006

As Inusitadas Aventuras do Capitão Vega. Richard Câmara (Revista Vega)

Há vários troços de pensamento que se entrançam ao ver as duas primeiras pranchas do "Capitão Vega", que começou a ser publicado na revista Vega (no.19):

1. Usualmente, revistas especializadas, quando convidam alguém para providenciar uma ou duas pranchas ou uma tira de banda desenhada, contentam-se com trabalhos medíocres que se mantenham num humor relativamente "limpo" ou "encurtado", e cujas personagens pouco ou nada dizem a quem não participe desse universo concreto. Não valerá a pena dar exemplos nacionais, que existem, mas fique-se pelo nicho de Dilbert e companhia... A Vega, uma revista especificamente dedicada à empresa náutica, aos desportos e lazeres do mar, às aventuras e negócios que as ondas proporcionam, das ciências às políticas que com ele se relacionam, enfim, a tudo o que meta água da melhor forma..., resolveu abdicar dessas expectativas e mercados feitos e lançar mãos a um projecto inédito e de franca qualidade. (Poder-se-ia falar do trabalho de Cotrim e Burgos, ou de José Carlos Fernandes no Diário de Notícias, mas falo de revistas especializadas, nichos muito específicos, atenção!)

2. Outra fraqueza dessas bandas desenhadas é a falta de um verdadeiro interesse inventivo formal e gráfico, e deixam-se num patamar pouco exigente. A escolha de Câmara apaga essas preocupações.

3. O convite a Richard Câmara é extremamente louvável e fresco, pois arriscam-se, ao convidar um autor tão dedicado e cheio de recursos, a permitir a existência de uma força grande, a qual - não obstante o valor e o público-alvo da revista - pode não coincidir com os propósitos originais da publicação. Nem todos os interessados em banda desenhada comprarão a Vega pelas pranchas de Câmara nem todos os interessados em assuntos náuticos apreciarão o seu trabalho. A mistura de públicos é, todavia, o melhor dos passos. E seguramente que, após este ano, reunir-se-ão estas pranchas num volume, espero.

4. Já antes falara aqui, brevemente, de Richard Câmara, a propósito da sua participação num projecto colectivo. O seu trabalho ainda se encontra num círculo relativamente restrito de publicações, mas de também relativo fácil acesso, e o seu blog ajudará a compreender a vastidão do seu trabalho.

5. A esmagadora maioria do seu trabalho revela preocupações formais interessantes, quase-oubapianas, que se revela numa grande afinidade com o trabalho de um Lewis Trondheim, por exemplo, mas onde explora o seu franco talento para criar personagens de fácil leitura mas que contêm em si uma grande expressividade. Promete-se já um grande projecto, Al-Medina, para o futuro próximo. Estas aventuras do Capitão Vega parecem colocar as maiores inventabilidades de lado, entrando por um caminho mais clássico, mas não displicente, um pouco como Pedro Nora adaptara as suas experiências gráficas a outro tipo de comunicabilidade nos seus projectos com João Paulo Cotrim. Não se trata, absolutamente, de um "descer a bitola", tão-somente de uma adequação dos meios ao propósito.

6. Parece-me que se procura criar aqui um ambiente de entusiasmo infantil, maravilhado com o mundo natural e com o mundo das histórias, mais análogo ao Spiral-Bound de Renier do que de um projecto mais dirigido como Ariol, de Guibert e Boutavant. Assim, Richard Câmara está na continuidade do seu Capuchinho Vermelho, por exemplo...

7. Assim, com Vega e a sua companhia, mesmo que pouco e aos poucos, Richard Câmara vai fabricando um ponto forte para a emergência de uma tessitura muito mais interessante de uma banda desenhada mais acessível mas que mantenha uma qualidade gráfica e narrativa visível, situação que me parece ser quase inexistente em Portugal, mais forte em "projectos artísticos" do que em "projectos comerciais".

8. O autor, trabalhando em vários tabuleiros ao mesmo tempo - mais uma vez, como a banda de L'Association - faz com que as suas forças, qualidades, intensidades, transitem entre todos eles...

Publicada por

Pedro Moura

à(s)

11:56 da manhã

2

comentários

![]()

Etiquetas: Ilustração, Infantil, Portugal

Morgana e o Poço Misterioso. José Abrantes (Gailivro)

José Abrantes tem uma carreira longa, multímoda e desigual. A sua obra espraia-se por uma dezena de géneros, de públicos, de experiências gráficas, de níveis de sucesso. Do que conheço directamente, e por razões óbvias de afinidades de leitura, a minha escolha estritamente pessoal recairia na sua colaboração com Miguel Rocha, em O Enigma Diabólico, uma homenagem a Jacobs que foi publicada na saudosa colecção Quadradinho (ASIBDP). Da sua produção infantil, campo no qual construiu sobretudo a sua carreira, destacaria acima de tudo o resto um outro trabalho de colaboração, com Luís Diferr, Dakar, o Minossauro. O seu site oficial é bastante abrangente dessa longa carreira.

Centrar-nos-emos, portanto, somente neste título, sem querer com isso partir para considerações sobre a sua restante produção, como disse, bem diversa.

A inscrição de Morgana numa longa tradição de bruxinhas ou de personagens ligadas a uma versão “soft” desse universo necromântico não é difícil de estabelecer, cujas últimas e mais recentes pontas se encontram na série juvenil-feminina da Disney W.I.T.C.H. (de Barbara Caneppa e Alessandro Barbucci - não obstante a celeuma e os impedimentos da Disney), os romances e filmes de Harry Potter (bruxo!) e onde até as mais crassamente comerciais banalizações do Tarot e da Angeologia tem o seu papel. Morgana situa-se porém dedicado a uma faixa etária mais baixa que esses exemplos anteriores, quer pelo trabalho de grande legibilidade gráfica – contornos definidos, que não deixam margens para dúvidas em termos de representação, vinhetas grandes, cores claríssimas, e um número reduzido de personagens – quer pela estruturação diegética – esse punhado de personagens tem papéis definidos e unívocos, as acções sucedem-se de forma contínua, ritmada e linear, existem poucos desvios narrativos e quando existem são progressivos ou explicativos da trama principal, e a resolução não levanta problemas nem deixa crises instaladas.

No entanto, é precisamente por essas mesmas razões que me pergunto se estamos perante um bom livro. Afinal, qual a diferença entre Morgana e outras centenas de exemplos de livros de banda desenhada para crianças? Já Homodonte: O Ovo Azul me parecia algo que não destoava, e por isso nenhuma qualidade nova trazia à superfície da leitura sequer, em relação a, por exemplo, digamos, as produções de Maurício de Sousa: pequenas anedotas em sucessão, comédias de situação, na qual se integram, para mal ou para bem, personagens que se desenham para essas mesmas situações, no caso específico uma espécie de Caim e Abel enquanto se dão bem. Não se trata aqui de uma espécie de preconceito em relação a um nicho de leitura ou de produção, já que falei aqui de títulos outros, infantis, de grande qualidade, quer gráfica quer narrativa, como Ariol e Sardine de L’Espace, de Guibert e companhia, ou Spiral-Bound, ou ainda as aventuras de Vega, de R. Câmara. Trata-se de ver a transparência imediata e demasiadamente visível da discrepância entre as “intenções” e a sua “concretização”.

Não há dúvidas de que José Abrantes é capaz de criar personagens. Há uma espécie de imediatez na leitura das suas formas visuais que leva logo à atribuição de certas características pessoais. Também não duvido na sua proficuidade em imaginar redes complexas de relações entre famílias de personagens. Mas elas não são realizadas. Em Homodonte, as páginas finais presenteiam o leitor com quatro desenhos de “Alguns personagens...” Quem são? Para que servem? Aparecerão nos próximos livros? Nada é dito nem prometido. Soa a ideia-ara-ver-se-pega, logo, em ruído em relação ao livro presente, que se tem nas mãos, onde elas não surgem e não possuem qualquer relevância. Poder-se-ia rebater que se trata de uma espécie de promessa, de provocação do leitor, para aumentar o desejo... Mas até como estratégia comercial, não é completa. Em Morgana, a primeira página, extra-diegética de certa forma, mostra duas bruxas que comentam o facto de Morgana ter ganho a sua vassoura voadora “antes do tempo”. Estas bruxas jamais retornarão, e o episódio da vassoura não estabelece nenhuma ligação a estas palavras. Depois a acção não permite aos leitores nenhum tipo de descoberta, não há mistério nenhum, apesar do título: é-nos dito, verbalmente, quem é a culpada, qual o seu objectivo, e nada existe para tornar subtil a “maldade”. Maniqueísmo puro. As personagens secundárias, como o génio Pradoc ou o velho da floresta, parecem surgir para entregar mais uma desculpa de avanço na história através das palavras (e não da acção ou da força visual) para poderem ser apagadas logo a seguir sem dó nem piedade. As bruxas mais velhas, incluindo a mestra, surgem no fim, deus ex machina, mas sem integração nenhuma na acção nem uma equilibrada articulação... A explicação da origem da Lua e desaparecimento da Atlântida parece-me ser o “momento alto” da “imaginação”, mas acaba por se perder na acção principal – o rapto do gnomo Mogal... Poderia continuar, mas seria exagero da minha parte.

Não há, infelizmente, nenhum aspecto subtil nos diálogos e a construção da diegese não é feliz – parece-me haver um exagero de “ideias” e de “apontamentos” que acabaram juntos, mas descosidos. E é pena, porque a ideia-base poderia ver-se desenvolvida em todo um ambiente, personagens secundárias, espaços, pistas que se desenvolveriam mais tarde noutros álbuns etc., seguindo quer títulos já aqui citados (vejam-se os excelentes exemplos de Joann Sfar) quer seguindo textos da cultural popular do momento – que se goste quer não, e independentemente do seu valor estético restrito, o exemplo de uma “boa trama” – como Harry Potter.

Com todo o respeito para quem trabalha há décadas na área, e tem uma invejável produção, este é um álbum fraco, mesmo tendo em conta ser um livro escrito para crianças, as quais são capazes de entender mais do que se julga, se não formos condescendentes. E talvez seja precisamente por existir uma certa insistência nessa experiência que custe encontrar essas fragilidades espalhadas por várias formas no livro. Um outro ponto de fraqueza é o tratamento da balonagem ou legendagem, com um tipo de letra demasiado mecânico(electrónico), mesmo com erros de inserção (e um deslize absolutamente cómico, mas duvido que propositado). As cores não abonam a favor da arte, e é indesculpável num momento em que existem cada vez mais “coloristas” competentes em Portugal. Muitas das vinhetas apresentam ainda a personagem a flutuar numa vinheta que se destacam por não possuírem dentro de si nenhum outro objecto (e não se conteste com a liberdade de criatividade, pois não estamos perante um álbum de um autor dito “minimalista” ou “abstracto”, mas o mais clássico possível) e que podem ser vistas como condensação perfeita de Morgana: uma “boa ideia” a flutuar num branco não-preenchido...

Publicada por

Pedro Moura

à(s)

11:55 da manhã

0

comentários

![]()

Etiquetas: Infantil

6 de fevereiro de 2006

Both. Tom Gauld e Simone Lia (Bloomsbury)

Este livro reúne trabalhos anteriormente publicados em auto-edições de Tom Gauld e de Simone Lia, ambos partilhando um mesmo espaço na internet.

De Gauld já se falou, e mantêm-se aqui as mesmas palavras, apontando somente que para além das personagens “habituais” – cavaleiros e astronautas – apresenta três episódios da incrível aventura de dois lutadores de “wrestling”, enquanto estes... esperam entrar no palco. Uma ida à pastelaria, dar de comer a patos, falar com crianças. Pouco mais, e revelando tudo.

Quanto a Simone Lia, autora de uma série de livros infantis com uma coelhinha, Fluffy, ostenta um estilo mais caligráfico, de linhas suaves e redondas, que lhe permite não só transmitir o ambiente delicodoce que vai criando com as suas criaturas, como contar pequenas anedotas e eventos completamente disparatados que, por vezes, nascem de trocadilhos linguísticos (“Road leg”, “intersecção” e literalmente “perna de/a estrada”). Noutros casos, com os mesmos instrumentos, mostra-nos qualquer coisa de terrivelmente cruel, seja entre humanos ou objectos e/ou criaturas que os representem, mais cruéis ainda por surgirem nessas formas amenas. As mais das vezes, são situações relacionadas com o amor não ou mal-correspondido, a incompreensão ou a falta de discernimento pessoal.

É um livro pequeno, de estórias curtíssimas, necessariamente de leitura rápida. Não obstante, e apesar da plena separação dos trabalhos de ambos os artistas, e uma “montagem” dos trabalhos livre e desassociada, seguramente que cada leitor encontrará razões para o revisitar e redescobrir pormenores de sentido que apenas podem ser ganhos pela contemplação ou a repetição da leitura, assim como a assunção de significados numa leitura em rede.

Publicada por

Pedro Moura

à(s)

2:22 da tarde

2

comentários

![]()

Etiquetas: Reino Unido

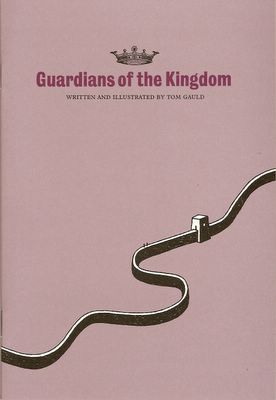

Guardians of the Kingdom. Tom Gauld (Cabanon Press)

Uma das técnicas mais famosas de desenho a lápis é a criação de texturas e da ilusão de volume através de tramas de linhas paralelas e de linhas cruzadas, mais ou menos próximas, o que carrega ou aligeira o efeito desejado. Visualmente, esse é o território do trabalho de Tom Gauld, ilustrador e autor de banda desenhada inglês, com muitos trabalhos curtos espalhados por várias antologias (Project: Telstar, Ganzfeld, Kramer’s Ergot) e com um amplo trabalho comercial (incluindo a capa da edição inglesa de O Homem Duplicado, de Saramago). Ele desenha as personagens, os espaços e os objectos, com linhas seguras e mais espessas nos seus contornos, preenchendo-os (ou não) com essas várias linhas. No entanto, parece-me ter uma técnica muito particular, que consiste em desenhar pequenas linhas desirmanadas ou interrompidas, que faz emergir uma visualidade muito especial, mas distinta e clara, como se verá de imediato na primeira vinheta deste livro.

Gauld é também conhecido por se inscrever naquela tradição de um desenho simples, quase infográfico, a que se desejarem se dá o nome de minimalismo, não obstante o já aqui dito sobre esse(s) termo(s).

Quase toda a sua obra de banda desenhada visa a representação de situações muito simples, mas caricatas pela sua absoluta “normalidade”. Por exemplo, Gauld criou uma série dedicada à vida diária de grandes vultos da Literatura, mas presenteia-nos com episódios domésticos, em que resolvem fazer uma pausa da escrita ou são interrompidos por alguém. Nas suas histórias de robots ou astronautas, as preocupações centrais dessas personagens é viver mais um dia, não se aborrecerem, garantirem alguma maneira de passar o tempo. Guardians of the Kingdom não é diferente. Apresentam-se episódios curtos, não mais de quatro pranchas, por vezes, uma, intituladas simplesmente por um marcador temporal. Que testemunhamos? Algures numa fronteira entre dois países, ergue-se uma imensa muralha, pontuada por pequenas fortificações. Nem de um lado nem de outro se vêem sinais da presença humana. Pela muralha passeiam-se os dois colegas guardas. Kafka é sempre apontado como a grande referência de um absurdo que gera situações as quais emergiram já não se sabe bem porquê mas se respeitam por uma inércia, a qual sobrevive pelo temor que “quebrar as regras” induz a todos, também sem se ter muito em mente que tipo de sanções existiriam; outra das suas características, menos imediatas, é o humor: Tom Gauld parece herdar a verve cómica desse tipo de absurdo, em que dois guardas nada têm para fazer, nem nada para proteger, nem nada que recear pela simples razão de não se passar nada. É hilariante quando numa das rondas, ambos deixam de saber de que lado da muralha se encontra o “seu” reino, ou quando “brincam” um com o outro, fingindo serem dois soldados cruzando-se... Num dos três “very small comics”, há um, Invasion, que mostra uma espécie de perspectiva invertida, a do invasor, mas ainda assim sob o mesmo tom.

As coisas passam-se deste modo...porque sim. Gauld, com o seu estilo calmo, pouco aparatoso, e com uma muito especial atenção para o detalhe quando o detalhe se torna central à acção (mas apresentando ainda soluções diversas dentro desses “limites”), faz um retrato fiel não só do ramerrão destes, como de todos os “guardas” deste mundo.

Publicada por

Pedro Moura

à(s)

2:18 da tarde

0

comentários

![]()

Etiquetas: Reino Unido