O que escrevi anteriormente sobre esta revista mantém-se tal qual, ainda mais reforçado neste último número, que tardou mas que se justifica pela transformação da publicação em termos de tamanho, de grafismo, de fôlego – e hélas!, de preço.

O que escrevi anteriormente sobre esta revista mantém-se tal qual, ainda mais reforçado neste último número, que tardou mas que se justifica pela transformação da publicação em termos de tamanho, de grafismo, de fôlego – e hélas!, de preço.

Este número reúne vários artigos em torno de McGuire, sobretudo em torno e incluindo a sua seminal banda desenhada experimental Here, de que já falara neste blog aquando da McSweeney’s 13 e a antologia de Brunetti. Aos poucos, temos a confirmação de uma ideia: não é necessário ser-se um autor profícuo, ou ter “livros” para se ser, verdadeiramente, um autor de banda desenhada, e até um excelente autor (ou melhor, no caso de McGuire, um autor de uma magnífica banda desenhada). Para além de outros artigos mais ou menos de territórios da história – um outro artigo de Smolderen sobre a história e desenvolvimento do balão (e dos seus antecessores) torna-se desde já leitura obrigatória para o estudo da História da Banda Desenhada –, e de “colecções” de ilustrações, fala-se de Drew Friedman, de S. Clay Wilson, de Jim Starlin, de Anke Feuchtenberger (tudo autores que atravessam várias tipologias de equilíbrio entre o “popular” e o de autor “de culto”, mas aqui vendo as suas qualidades respectivas acentuadas. Da última falámos repetidas vezes).

Uma revista sem grandes pirotecnias laterais, mas uma certeiríssima direcção nos assuntos que apresenta, na sua habitual saudável convivência, que nunca é demais apontar como excelente, pertinente e inteligente política editorial como poucos casos. Mas a verdadeira surpresa deste número, uma surpresa que acalenta repercussões a nível intelectual, de investigação, e mesmo emotivos, está na “oferta” de um pequenino livrinho, independente, oferecido com a edição da Comic Art: um livrinho de Seth, intitulado 40 Cartoon Books of Interest.

Mas a verdadeira surpresa deste número, uma surpresa que acalenta repercussões a nível intelectual, de investigação, e mesmo emotivos, está na “oferta” de um pequenino livrinho, independente, oferecido com a edição da Comic Art: um livrinho de Seth, intitulado 40 Cartoon Books of Interest.

Este pequeno livro é, portanto, uma espécie de apêndice. Mas fosse a Comic Art menos interessante do que na verdade é e quase se diria que o valor da compra estaria totalmente neste singelo compêndio. Estão ambas ao mesmo nível de entrega, sem dúvida alguma. Para os leitores de Wimbledon Green (e da saga de Seth em torno do etéreo cartoonista Kalo em It’s a Good Life if You don’t Weaken), se dúvidas ainda houvesse de que o “maior coleccionador de comics” do mundo era uma faceta do próprio Seth, o seu autor (sem querer com isto fazer uma afirmação abarcadora de que todas as personagens são sempre facetas do seu autor, no que não creio), este Quarenta livros de cartoons dignos de nota (tradução livre, minha), dissipá-las-ia.

Como o próprio Seth admite, esta pequena lista – que apresenta os livros mostrando as capas (infelizmente, diminutas e a duas cores apenas), uma ou duas páginas do anterior, informações bibliográficas/bibliómanas q.b., e um pequeno texto não meramente descritivo mas opinativo de Seth – não é um conjunto de obras-primas, nem de “os melhores”, nem de “jóias perdidas” (se bem que esteja mais perto desta última categoria). De modo algum. É pura e simplesmente um grupo de quarenta livros que Seth tem e que aprecia, e de que deseja partilhar connosco o seu conhecimento. Não sendo opções imediatamente óbvias, por isso “of interest/dignos de nota”, isto acaba por ser o que os americanos chamam de Treasure Trove, e nós de um grupo de “achados”. Por outro lado, poderíamos ir por uma forma muito particular de fazer História, que é aquela garantida pelas Wunderkammer, os Gabinetes de curiosidades. E é disso que se trata aqui (limitado, todavia, aos livros ilustrados, de cartoons, de banda desenhada...).

Um dos problemas de que a banda desenhada sofre, a meu ver, e repito-me de outras ocasiões, é a sua falta de memória estrutural. Isto é, ao passo que os cultores das outras artes se movem num espaço fluido de referências anteriores, que podem muitas vezes alcançar os possíveis “pontos originários” da arte em questão, e essa memória menos oculta acaba por estender os seus poderes e formas nas novas obras do presente, a banda desenhada vive numa permanente crise de silenciamento do que precede os nossos próprios dias. Quer dizer, há muitos autores, escritores, investigadores ou simplesmente leitores atentos que navegam por essa História, que têm em mente essas referências, mas tal é fruto de uma entrega muito especial, e não parte da inércia da própria arte: essa, bem pelo contrário, é “desmemorada”. As razões são variadíssimas, desde a sua especificidade sociológica (sendo limitada a acontecimentos fugazes e transitórios das sociedades em que se inscreviam, passou depois a uma dedicação quase exclusiva à estupidificação do gosto e à infantilização dos públicos, só muito recentemente libertando-se para territórios mais vastos de potencialidade), desde a sua natureza física (limitando-nos aos trabalhos em papel, as edições tinham como fim a sua leitura imediata, passagem a um segundo proprietário, e então o oblívio), a inexistência de políticas de reedição contínua, coerente e relevante, a especulação financeira despoletada pela raridade e a avidez dos coleccionadores, e, uma espécie de corolário, a sua generalizada falta de legitimidade enquanto “bem cultural” respeitável ou a, percebida “de fora”, incapaz de abarcar o peso da existência do mundo como as outras artes (não se conhecendo Masereel, Tsuge, Neaud, Baudoin, não se pode dizer isso taxativamente).

Outro problema é o da partilha e da transmissão das gerações mais velhas para as mais novas. Façamos uma generalização, já que é nelas que a memória colectiva se forma, e não nas experiências individuais, que dela poderão eventualmente escapar. As primeiras, no que diz respeito à banda desenhada, tornam-na num todo que representa um momento cristalizado nas suas infâncias (que se podem estender durante décadas), um momento em que a (sua) percepção do mundo era simples, os divertimentos lineares, e as certezas sólidas; por isso falam de “idades de ouro”, “de queda de valores”, etc., e, como as suas percepções do mundo não acompanham as da banda desenhada, ou melhor, como acabam por querer penhorar a banda desenhada nas suas infâncias e mundos protegidos, não a querem ver tomar outras formas, temas e linguagens, e acabam por julgar a produção contemporânea a partir desses valores obsoletos, logo, não podem deixar de a ver como “fraca”, “imoral”, ou outros ataques. Ao envelhecer, perdem a saúde, e essa amargura cai sobre o que continua vivo e com verve. As segundas, sendo jovens, apenas conhecem uma velocidade, acelerada, e não têm tempo de ponderar, de reflectir, de “perder” tempo em olhar para trás e procurar descobrir o quão sólido era o mundo antes dos seus próprios passos. Têm uma interminável, muitas vezes indómita, sofreguidão em se querer expressar pelos seus próprios medos, apaixonam-se subitamente pelas “novidades” e “invenções”, descartando tudo o que os precedeu como “passado”, acabando muitas vezes por, através dessa “cegueira histórica”, não entenderem o quão inócuas e ocas são as suas tentativas de “transformar as coisas”.

A única solução é, indubitavelmente, a partilha inteligente, o cruzamento de experiências, um contínuo diálogo que deve ser sempre atento e, acima de tudo, aberto a ser, a si mesmo, surpreendido. Porque julgam que nesta capa vemos dois homens (de idades diferentes) a ladear uma criança, todos lendo o mesmo livro? Não se trata da inanidade de “dos 7 aos 77 anos”, como se fosse realmente possível uma linha homogénea que comunicasse a ambos (normalmente pautando-se por baixo). Mas de uma leitura partilhada. E tanto podemos entender serem os mais velhos, de olhos bem abertos para o mundo, mostrando à criança um livro favorito, como ser o miúdo, alegre e de olhos cerrados de orgulho, dando a conhecer aos mais velhos uma descoberta sua...

Encontrarão aqui referências a autores famosos – Saint-Ogan, Steinberg, Jules Feiffer,James Thurber, Caran D’Ache, Lat, Ronald Searle. E se não os conhecerem, não é por uma estratégia cínica minha, em que digo “famosos” aplicando-o a nomes obscuros para diminuir a inteligência do leitor e mostrar-me como um connoisseur: são referências, de facto, banais (ou deveriam sê-lo). Outros menos imediatos, alguns ainda totalmente desconhecidos – e quase, quase, diríamos, negligenciáveis. Abraçam-se aqui vários períodos: o livro mais antigo é de 1854, do grande e influente ilustrador Richard Doyle – os fãs de Charles Vess saberão o quanto -, e o mais recente de 1988, um fanzine de uma criança terminalmente doente, Patrick Seguin, intitulado Crime-Busters – o de Wally Wood é um “perdido” de 81). Vários estilos, várias escolas, vários públicos, várias forças, etc., mas tudo unido não só pela posse de um coleccionar particular, que impõe um seu idiossincrático “tédio silencioso da ordem”, como diz Walter Benjamin a propósito das colecções de livros, já arranjados nas prateleiras, mas pelo interesse, calmamente apaixonado (o que não é um paradoxo), de Seth sobre estes livros. Ainda recorrendo ao texto de Benjamin, “Desempacotando a minha biblioteca”, no qual se explicita a psique do coleccionador como alguém que encerra os objectos coleccionados por si num “círculo mágico” que logo se torna empedernido, é que nos apercebemos de que nesta livrinho de Seth se observa precisamente o movimento contrário ao do coleccionador – sobretudo no que diz respeito aos particulares à banda desenhada, com os seus fetiches muito próprios – pois Seth, como vemos, partilha este livros como pode, através de um outro (este mesmo) livro. E seguramente lançará muitos dos seus leitores – este pelo menos já o fez – nos mercados, tangíveis e online, em buscas com uma nova “lista de compras”.

20 de janeiro de 2007

Comic Art 8. AAVV & 40 Cartoon Books of Interest. Seth (Buenaventura Press)

Publicada por

Pedro Moura

à(s)

7:06 da tarde

2

comentários

![]()

Etiquetas: Academia

16 de janeiro de 2007

Três livros da Academia.

Vivemos num momento em que, precisamente o contrário do século XIX, a Academia vive mais atenta aos processos da contemporaneidade do que o “homem comum”. É ainda uma banalidade acusar alguém de “académico” ou uma obra de arte como “académica” para no primeiro caso marcar uma distância que impede um verdadeiro entendimento e no segundo uma delimitação do gesto a aspectos sem vida. No entanto, tal atitude é uma herança de um tempo passado. A Academia dos nossos dias – importa, obviamente, tomar em conta de que palco geográfico e disciplinar estamos a falar, nos Estados Unidos os saberes disciplinares dialogam de modo diverso do que em França, por exemplo, e muito mais diferentemente do que em Portugal – é, bem pelo contrária, atenta, inteligente, contribuidora mesmo por vezes para os actos criativos, se despoletar de facto um conhecimento íntimo e profundo sobre determinado assunto e ajudar a procurar novos caminhos que retornem a esse assunto com uma nova luz ou novas questões.

Creio profundamente que a existência de algo no seio da Academia pode fortalecer esse mesmo objecto. A reflexão é uma fase extremamente crucial para o crescimento desse objecto. A banda desenhada não é uma excepção. Já mostrei outros exemplos em que a banda desenhada se pode pensar, inclusivamente através da sua própria criação. Afinal, a divisa de Cézanne de que um pintor pensa com o pincel é reiterada inúmeras vezes por uma mão-cheia (mas não todos, em bom rigor) de artistas da banda desenhada. Mas o cultivo de uma reflexão mais balizada em termos disciplinares, que se encaixe num contínuo diálogo entre certo número (mais ou menos limitado) de referências, e a construção de um espaço de discussão regrado é outro dos pilares necessários à força de uma banda desenhada contemporânea. (Mais)

Publicada por

Pedro Moura

à(s)

8:25 da tarde

1 comentários

![]()

Etiquetas: Academia

15 de janeiro de 2007

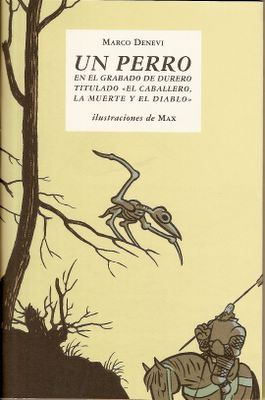

Un Perro (...). Marco Denevi e Max (Media Vaca)

Marco Denevi é um escritor argentino, o qual, baseado numa das mais famosas gravuras de Albrecht Dürer escreveu um texto incansável, sem pontuação, alucinado e circular, uma espécie de diatribe contra a guerra. Sem pontuação, mas extremamente ritmado, e que mergulha precisamente o melhor possível no ritmo (ou arritmia, ou ritmo mecânico, se nos recordarmos do texto de Charles Chaplin) da guerra para devolver-nos o seu mais profundo absurdo e vazio. A Media Vaca, no seu continuado e belo programa de produzir talvez uma das mais belas colecções de sempre de livros ilustrados, convidou o famoso artista espanhol Max para fazer uma série de ilustrações, acabando por se editar este pequeno caderno da colecção “grandes y pequeños”. É curioso este nome de colecção, pois lança-nos novamente na discussão do que será o “pequeno” e o que será o “grande”, envolvidos que estamos num jogo intricado de devoluções e implicações entre textos e imagens, imagens e textos, sem que possamos encontrar o fio à meada nem o princípio de um fio desenvencilhado.

Do pensamento alegórico da Idade Média, que se expressara ou em artes efémeras ou monumentais, e com o advento do livro impresso, que permitia uma aproximação equilibrada entre essas duas opções, emergiram muitas obras dedicadas não só à transitoriedade da vida (sic transit gloria mundi) como aos aspectos ora absurdos da vida (Das Narrenschiff) ora à democracia da morte (a Tontentanz ou Danse Macabre, a “Dança dos Mortos”). Deste último ciclo, ou tema, surgiram muitos livros, feitos de ciclos de imagens que, não tenho a mesma esquemática da banda desenhada, podiam ainda assim ser lidos através de um princípio quer sequencial quer narrativo, ainda que mais livre... Para os balizar, poder-se-ia falar de Hans Holbein a José Posada, passando por Frans Masereel, Lynd Ward e até Eddie Campbell (com o The Dance of Lifey Death da série Alec). Se nos recordarmos do que se discutiu a propósito do livro de Max Tilmann, recordar-se-ão de termos falados dos livros, também de ciclos de imagens, que passavam pelos corpos da guerra, de Jacques Callot e de Goya. Este pequeno caderno, que apresenta 15 ilustrações de Max (quase todas ocupando duas páginas, e curiosamente concentradas no início do livro, só depois se seguindo o texto, rearranjando as prioridades e distribuições clássicas entre texto e imagem nos “livros ilustrados”), e ainda um poster que recria a gravura de Dürer, pertence de imediato a essa família de livros cuja natureza, vivendo sobretudo das relações que as imagens estabelecem entre si, criando uma espécie de entrançamento (Groensteen) multímodo, e atingindo de um modo feliz a ideia de narrativa, nem que seja apenas, ou precisamente, pela sua própria “ideia de narrativa”. Paisagens de combates tidos, momentos imediatamente a seguir a lutas, campos em que a morte colhe os brinquedos que prefere (também uma revisitação d’O Triunfo da Morte, portanto), os enforcados, os corvos, e, centralmente, o cavaleiro que retorna, o cão que o observa e se tenta aproximar (ou afastar?), e a sombra permanente da morte... Numa imagem, um cavaleiro, ou o cavaleiro, acaba de decepar um seu inimigo. Às costas de cada um dos combatentes, dois esqueletos, duas mortes: a que está sobre o vencedor parece ter uma expressão de surpresa e desagrado, a que está sobre o morto parece gozar com a primeira, muito alegre. “Quem perde, ganha...”, não será essa a expressão sussurrada pela Morte nos campos de batalha? Numa outra, apresentada aqui em baixo, vemos um imenso castelo, que ocupa uma das metades da ilustração (uma página) contrapondo o vazio da outra metade (e outra página; Max pensa muito bem estas distribuições). Aos pés do castelo, vemos escadas, uma catapulta ou manganela (obrigado, Príncipe Valente!), um aríete... O céu parece sereno, um fim de tarde de Verão, talvez, silencioso até, aparte os corvos que alçam voo do outro lado do cerco. No centro dessa imagem, vê-se uma pequena mancha. Será um homem? Um cão? E que faz essa criatura? Está a cair do castelo sobre os sitiadores, uma espécie de sacrifício fútil (mas “honrado”)? Ou estão os cercados a “devolver” algo indesejável? Ou terá sido catapultado pelos sitiadores para dentro das muralhas, um aviso, um ataque de guerra biológica à antiga, uma vingança?

De longe, tudo parece sereno e nada se inscreve nem num campo nem no outro. Há apenas a ideia de que aquela mancha no desenho, signo do único ser humano visível – e mesmo assim, na incerteza – está ali apenas para uma coisa: morrer. Dürer, Denevi e Max sabem-no, e é o testemunho deles que nos impedem de nos voltarmos a esquecer disso .

.

Publicada por

Pedro Moura

à(s)

8:03 da tarde

1 comentários

![]()

Etiquetas: Espanha

6 de janeiro de 2007

Foster e Val. Os Trabalhos e os dias do criador de "Prince Valiant". Manuel Caldas (Livros de Papel)

Penso que o título deste livro é relativamente falso. Penso que se deveria antes chamar, Val, Foster e Eu. O trabalho de Manuel Caldas é um trabalho de amor, de fã, mas o que mais surpreende é o divórcio que acontece entre esse aspecto emocional, de entrega que suponho o mais física possível e profunda, para nos apresentar uma obra coesa, ponderada, verdadeiramente digna do seu objecto de pensamento. Não sendo propriamente uma obra académica, de ensaio, é uma obra de passadas seguras e directas, com as quais apenas podemos aprender e aprender a apreciar a obra explorada (e editada pelo mesmo). Nota: não quero com isto dizer que a obra de Manuel Caldas não é digna de respeito e de registo nos anais académicos; simplesmente que o seu objectivo primário não é servir os princípios da Academia, entendendo-se esta como um corpo de disciplinas cujas fronteiras metodológicas, estabelecimento de parâmetros de discurso e rede de associações é relativamente rígida e regrada. Existem outros títulos que estão mais próximos dessa vontade de academizar.

Esta obra apresenta toda uma série de facetas e perspectivas sobre o autor, Harold Foster, e a sua obra principal: a biografia, os aspectos técnico-artísticos, estéticos, temáticos, a restante obra de Foster, o seu papel influente, o papel e a qualidade (ou falta de) das edições do Princípe Valente (inclusive as portuguesas). Dividida por capítulos, e profusa e brilhantemente ilustrada (brilhante quer na reprodução técnica quer na opção editorial), é um enorme livro que se lê com um ritmo quase familiar... Retomando parcialmente material que já havia publicado antes, tem partes novas, um design sóbrio e legível, e ainda uma agradável surpresa, também ela informativa e educacional, para os leitores no final do volume...

É curioso que Manuel Caldas inclua logo na abertura desta sua obra o ataque de alguns autores, como o de R.C. Harvey, para citar um exemplo próximo, de que o Príncipe Valente não é banda desenhada por razões, as mais das vezes, definidoras e essencialistas – o balão, para começar, mas outros aspectos são também avançados (é curioso, por essa ordem de razões, que o autor tenha escolhido, para fundo da capa deste livro precisamente uma prancha onde existe aquilo que se poderia chamar um meio-balão, extremamente surpreendente e de um uso inédito, penso, mas que desarruma esta questão...). A verdade é que não estamos perante um trabalho de ilustração, de literatura ilustrada tout court. Não é possível levar esta discussão de uma forma acabada e total neste espaço, mas apresentemos algumas ideias. Para já, estou em crer que a fronteira entre a banda desenhada e a escrita ilustrada, ou literatura ilustrada (os nomes são vários) não é quantificável nem verificável de um modo exacto, algébrico. Poderemos afirmar, de certa forma, que a estruturação das relações entre o tempo da acção e o tempo da narrativa é, na ilustração, mais “atomizado”, para aproveitar uma expressão do artista Luís Henriques. Isto não quer dizer que não possam existir bandas desenhadas, com os restantes elementos clássicos, que não atomize esses momentos-chave (uma prancha de Cliff Sterrett, uma sequência de Chris Ware, uma banda desenhada, “aspectual”, famosa de Crumb); mas é de facto verdade que as expectativas generalizadas da leitura apontam para uma fragmentação mais activa na banda desenhada e uma escolha por momentos “pregnantes” na ilustração. Ora Hal Foster providenciou-nos com incontáveis exemplos dessa sequencialização de uma acção (para nos cingirmos a esse aspecto), para que o possamos fazer esquivar à sua pertença a uma família maior... da banda desenhada.

Todavia, a inclusão desses detractores é um ponto de retórica forte para M. Caldas. Afinal, há algumas considerações sobre edições anteriores desta série e, pela sua inteligente, eficaz, directa e simples crítica a essas mesmas edições, por forma indirecta acabam por se apresentar as justificações fundadíssimas para a política, as opções técnicas, e a posição editorial para com Prince Valiant, e o modo como ela nos é apresentada na colecção da Livros de Papel. Aliás, basta olhar para as edições da Asa (as mais recentes em Portugal antes desta), do princípio dos anos 90, com reproduções fotográficas das pranchas de jornal coloridas, e retocadas para a sua nova reprodução, onde essas mesmas cores, carregadas, histriónicas, nos impedem de ver o trabalho dos traços de Foster; ou, recuando um pouco mais, para a edição a preto e branco da Slatkine, dos anos 80, em que a reprodução das linhas é um tanto ou quanto, para utilizar um termo específico, desenxabida... A inclusão de vinhetas ou de pranchas a cores torna Foster e Val mais apelativo a um público vasto, mas ao mesmo tempo serve para mostrar porque não é a cores que a edição de Manuel Caldas é feita (e isso é justificado verbalmente também).

A historicidade da série é sobejamente conhecida como, no mínimo, defeituosa. Contudo, a própria “matéria da Bretanha”, conforme era conhecida na nossa própria Idade Média a temática em torno do rei Artur, a Távola Redonda e, mais tarde, o Santo Graal, já de si é um composto duvidoso de História, ainda que, enquanto semente de ficção, seja uma das mais felizes e profícuas (ou tristes, conforme a perspectiva e a obra a que nos referirmos; em relação ao Príncipe Valente, penso ser positivo). Nesse aspecto, o Astérix de Goscinny é mais sólido! Mas as centenas de pranchas dominicais de Foster não procuravam a construção de subsídios à História; antes a explanação de uma imaginário possível na sua comunicação e relação com uns Estados Unidos da América saída de uma crise económica profunda e prestes a mergulhar numa Guerra do outro lado do lago. Logo, teve a oportunidade, o tempo e o espaço para pensar na organização das pranchas de todos os modos possíveis, como o veículo de transmissão desse encontro. Manuel Caldas avança muitas leituras, não só informadas como informantes, das leituras e aprendizagem técnica que ainda merece alguma atenção e resistente neste trabalho.

Durante algum tempo, devo confessar, O Príncipe Valente representava para mim aquilo que de pior existe numa certa nostalgia da “Idade de Ouro da Banda Desenhada”, cuja existência repudio em absoluto, já que não partilho nem de nostalgias nem creio em “Idades de Ouro”, pois isso nega-me o crescimento de um futuro. Ainda que não pense ser a imitação do virtuosismo académico de Foster, a busca pelo naturalismo, a opção pela aventura tópica, a moralidade algo conservadora, modelos para um culto contemporâneo da banda desenhada, potencializada por caminhos mais pessoais, mais soltos, até mesmo mais artísticos (de um ponto de vista estético-institucional, e em diálogo com as artes “de galeria” de hoje), dou a mão à palmatória, e o braço a torcer, e outras expressões quejandas, de limitações minhas ultrapassadas graças a pessoas mais informadas, atentas, mas acima de tudo capazes de tornar explícita, inteligentemente, a razão dos valores de um clássico como o de Foster. Porque o é, sem dúvida alguma. Em Portugal, essas pessoas foram para mim Domingos Isabelinho, directa e pessoalmente, e indirectamente (ou não, pois a “transmissão por livro” é também directa, se apenas unidireccional a maior parte das vezes), Manuel Caldas. Pois se essa dúvida, de que estamos perante uma obra de excelência, se não mesmo de excepção, não só em termos artísticos (passe a questão de ser uma linguagem que julgue não-repetível), como de estruturas narrativas (ainda que pautada pelas limitações da sua produção e publicação), de expansão temática e de riqueza humana face à psicologia do herói, se essa dúvida, dizia, se vai dissipando aos “novos” leitores com esta edição, este volume de Manuel Caldas confirma e aponta as linhas, não “de fuga”, mas de aproximação a essa mesma obra.

Publicada por

Pedro Moura

à(s)

3:15 da tarde

4

comentários

![]()

Etiquetas: Academia

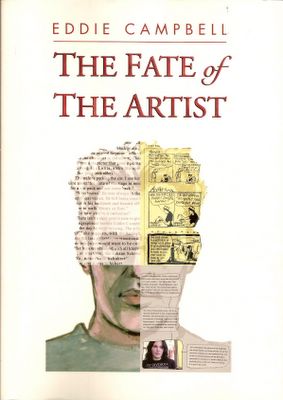

The Fate of the Artist. Eddie Campbell (First Second)

Em 2001, Eddie Campbell, autor reconhecido pelo seu trabalho individual (Bacchus, Alec, etc.) e pelo de colaboração (sobretudo From Hell, com Alan Moore), publicara Alec, How to be an artist, que pode ser visto como um exercício de metalinguagem, de remistura do universo ficcional que Campbell desenvolvera com a sua personagem-avatar-de-si-mesmo, Alec, com memórias pessoalíssimas, e transmissíveis, graças ao livro. Essa era uma forma de pensar a banda desenhada enquanto modo de expressão, de desenvolvimento artístico e pessoal, de existência mesmo. The Fate of the Artist, agora, e muito sumamente, segue essa mesma noção.

Parece-me que o exercício de Campbell é precisamente o oposto ao de Scott McCloud. Ao passo que este se distancia da sua própria arte e constrói com os seus “livros de banda desenhada sobre banda desenhada” uma visão que acaba por ser algo redutora e pessoal do universo criativo que nos importa, Campbell mergulha o mais profundamente possível na sua especificidade pessoal, e acaba por fazer emergir sentidos que, não sendo aplicáveis a todos, não deixam de ser nas suas linhas mestras universais. Por um lado, The Fate... é uma espécie de terapia, pessoal – pois é ele quem a cultiva – e de grupo – pois, como disse, sendo um livro, é partilhada e partilhável. Alguns dos pormenores sobre a vida do autor, que na estória desenvolvida aqui “desapareceu misteriosamente”, são de uma intimidade extrema, algumas vezes envolvendo os membros da família de Campbell. Está próximo de uma confessio peccati parecida com a de Joe Matt, mais ao contrário deste autor americano, a de Campbell é bem mais profunda e existencial.

A mente de Campbell é profundamente familiar: o egoísmo, a noção de que o universo pode ser organizado por nós mesmos ou a irritação porque o não é – típico dos coleccionadores e dos paranóicos da ordem -, a total falta de noção do comportamento do tempo e a descoordenação social para os demais, a qual é sempre apresentada (desculpas) como “ironia” ou “humor cáustico” (onde os outros vêem, se calhar com mais acerto, a “cabotinice”)... É bem possível que esse modo de existência só pode ser entendido por um outro que o viva igualmente, e temo aqui estar a planar demasiado em termos pessoais para escapar desse vórtice. Logo, essa familiaridade só pode ser tratada com repúdio, como estranheza. Um espelho verdadeiro mas que nos impele a repelir o reflexo.

A opção narrativa por um “desaparecimento” não é, naturalmente, por acaso: bem pelo contrário, é muito acertada, até específica do que um livro (de banda desenhada) é: no momento em que este existe, apenas a voz ecoa e se mantém, mas não a pessoa da sua autoridade. A interpretação da obra (cujo livro é o suporte transmitido) passa a ser da responsabilidade do leitor, e, ainda que possam existir guias externos e subsídios auxiliares, o autor não tem já o direito de limitar essa leitura. Graças a uma série de excursos integrados na narrativa maior que servem de mise-en-abîme da própria obra, há pequenos momentos-chave em que essa ordem de ideais é expressa de uma forma quase directa. Veja-se, por exemplo, a questão do “hot dog” e de Tad Dorgan (pgs. 69-70). Há pequenas pérolas da inventabilidade formal de Campbell neste livro. Vejam-se, por exemplo, a partir da página 64, a interessante fusão entre o balão de fala e as palavras proferidas pela mulher de Campbell, mas também as colagens de materiais heterogéneos, as passagens por territórios temáticos e disciplinares heteróclitos, as citações de domínios outros para ir iluminando a sua própria vida e obra, que Campbell tende, intenta (consegue?) plasmar, como soe acontecer na ficção autobiográfica, ou auto-ficção.

Há pequenas pérolas da inventabilidade formal de Campbell neste livro. Vejam-se, por exemplo, a partir da página 64, a interessante fusão entre o balão de fala e as palavras proferidas pela mulher de Campbell, mas também as colagens de materiais heterogéneos, as passagens por territórios temáticos e disciplinares heteróclitos, as citações de domínios outros para ir iluminando a sua própria vida e obra, que Campbell tende, intenta (consegue?) plasmar, como soe acontecer na ficção autobiográfica, ou auto-ficção.

A inclusão de uma série de pastiches de tiras de jornal “vintage”, em vários estilos, não é apenas um mero floreado oubapianno, mas é como se fosse um gesto, a um só tempo, de busca pela reinvenção, e esta feita através de uma forma mais basilar, clássica, se preferirem, ou como se fosse comentário corrosivo, envinagrado, sobre os parâmetros que muitos gostam de apontar sobre “o que a bd deve ser”... Isto de acordo com os “definidores” (citados como tal no livro). Esse balanço é consolidado pela presença de páginas onde há apenas texto (mas sempre com um desenho de um objecto cujas formas coincidem com as da letra desejada, remontando às letras capitais medievais, a um desvio pelos rebuses, i.e., a todo um universo de referências do encontro entre texto e imagem). Nalgumas das narrativas encastradas que se vão encontrando, nesses pastiches espalhados pelo livro, e até na adaptação final do conto de O. Henry, encontramos um modo de tecer considerações sobre o modo de expressão da própria banda desenhada, com algum grau de distância e de meta-linguagem como já havia sido debatido no manifesto sobre a “graphic novel”.Haverá, porém, alguns laivos de vitimização? Um sublinhar algo arrogante da miséria em que o autor cai pela falta de atenção a que é votado ou pela sombra em que habita pela existência de outros valores? Os excursos sobre a relação entre Shakespeare e outros dramaturgos isabelinos menos afortunados, ou entre o compositor obscuro Schobert e Mozart, poderão levar a crer nessa ideia. Que dizer sobre essa vitimização? Campbell tem razão, Campbell não tem razão.

Publicada por

Pedro Moura

à(s)

3:10 da tarde

0

comentários

![]()

Etiquetas: Outros países

1 de janeiro de 2007

Moving Plastic Castles e Stand Alone and Smile. Tommi Musturi (Boing Being)

É possível que alguns dos leitores se recordem, de uma forma menos ou mais viva, das revistas de banda desenhada infanto-juvenil de edição brasileira que se compravam na década de 70 (“os livrinhos aos quadradinhos”). Gostava que se recordassem de uma família muito específica de produção, de algumas personagens mais memoráveis que outras, mas todas pertencendo a uma “escola” internacional que se pautava pela máxima simplicidade das informações visuais nas vinhetas, sem linhas no interior das figuras, cores primárias em aplats sobre cada superfície sem quaisquer tipos de sombreado ou tons (e na qual, estou em crer, a baixa qualidade e até os erros de impressão acabavam por ter um papel preponderante em as “cunhar” com um ambiente muito próprio), e um ritmo muito regular das pranchas. Uma das características era, por exemplo, a cada nova vinheta, o céu mudar de amarelo para azul carregado, depois verde, depois laranja, etc., sem qualquer lógica racional, mas que criava nos seus leitores (pelo menos neste) uma possibilidade de liberdade mental inaudita. Estou a falar de um uso paradoxalmente não-expressivo da cor (pois nunca o pode deixar de ser), quase de aleatoriedade mecânica, em que apenas se respeitam as cores das personagens por razões de continuidade icónica e referencial, e tudo o resto é abandonado ao acaso; nos antípodas, portanto, de autores como Diniz Conefrey, Mattotti, Breccia, em que a cor assume um protagonismo pouco comum.

É possível que alguns dos leitores se recordem, de uma forma menos ou mais viva, das revistas de banda desenhada infanto-juvenil de edição brasileira que se compravam na década de 70 (“os livrinhos aos quadradinhos”). Gostava que se recordassem de uma família muito específica de produção, de algumas personagens mais memoráveis que outras, mas todas pertencendo a uma “escola” internacional que se pautava pela máxima simplicidade das informações visuais nas vinhetas, sem linhas no interior das figuras, cores primárias em aplats sobre cada superfície sem quaisquer tipos de sombreado ou tons (e na qual, estou em crer, a baixa qualidade e até os erros de impressão acabavam por ter um papel preponderante em as “cunhar” com um ambiente muito próprio), e um ritmo muito regular das pranchas. Uma das características era, por exemplo, a cada nova vinheta, o céu mudar de amarelo para azul carregado, depois verde, depois laranja, etc., sem qualquer lógica racional, mas que criava nos seus leitores (pelo menos neste) uma possibilidade de liberdade mental inaudita. Estou a falar de um uso paradoxalmente não-expressivo da cor (pois nunca o pode deixar de ser), quase de aleatoriedade mecânica, em que apenas se respeitam as cores das personagens por razões de continuidade icónica e referencial, e tudo o resto é abandonado ao acaso; nos antípodas, portanto, de autores como Diniz Conefrey, Mattotti, Breccia, em que a cor assume um protagonismo pouco comum.

Se precisamos de exemplos, estou a falar de revistas como a “Super Gato Félix” ou “Fix e Fox” da Bloch Infanto-Juvenil (a primeira publicando histórias de Felix the Cat da sua fase da Harvey Comics; a segunda a obra do alemão Rolf Kauka), mas também as da Disney (“Almanaque Disney”, por exemplo), sobretudo as histórias com os desenhos de Roy Williams, que trouxe ângulos e um sentido de design apurado para os traços de Gotfredson, ou de Jack Manning, com a expressividade confusa que dava às personagens. Uma coisa que me fascinava (e ainda fascina, talvez) nesses trabalhos em particular era o modo claríssimo em como se apresentavam como suportes de uma linguagem superficial, em que as formas plásticas surgiam na página sem qualquer profundidade, sem qualquer ilusão de imitação da realidade, e por isso mesmo mais aptas à plasticidade da imaginação, aquando da própria leitura ou com a posterior memória agindo sobre nós para a criação de variações sobre essas aventuras... É óbvio que não verbalizava as coisas desta maneira, mas é o que se passava na minha mente.

Se nos libertarmos dos propósitos claramente narrativos dessas histórias e trabalhos, quase que podemos olhar para cada uma das zonas de cor, encerradas nos grossos contornos a negro, numa espécie de combinatória de unidades plásticas. Ora, é isso tipo de experimentação gráfica que me dá a sensação que Tommi Musturi, um autor finlandês, quer de banda desenhada alternativa (e editor da Glömp, onde já publicaram Isabel Carvalho e Pedro Nora) quer de artes plásticas, tenta neste seu pequeno livrinho intitulado Moving Plastic Castles, quase como se este título me ajudasse a sublinhar essa leitura do seu aspecto formal. Este livrinho é um quadrado que não apresenta nenhuma narrativa clara, mas o que aparenta ser uma sucessão de páginas ilustradas com cores fortíssimas e formas de contornos negros e grossos em situações sem qualquer relação entre si. As mais das vezes, encontram-se ao centro personagens, animais antropomorfizados, que nos são familiares (o Pica-Pau, o Pateta, um homem-canídeo da Dinsey) mas sem nome... são “estranhamente familiares” e numa situação também ela estranha, perigosa mas sem que seja distinta a origem do “perigo”: uma casa em ruínas, a dentadura aberta de um imenso monstro, uma chuva que leva a uma cheia, um avião despenhando-se, uma cidade em chamas. É como se Musturi tivesse elegido essas unidades plásticas de que falei e as tivesse remisturado, mas ao invés de recriar uma variação desses universos narrativos de aventuras para crianças, tenha feito com elas um mundo onde há algo de errado, de perturbador, de profundamente maléfico em relação às expectativas criadas nessas leituras de infância. Em termos de profusão de cores e o aspecto líquido de todos os elementos, recordará essa escola psicadélica que conta com Heinz Edelmann, Milton Glaser e Pater Max, mas sem a patina de brilho e a luz ubíqua: Musturi cultiva, pelo menos livrinho, uma luz mais diminuída. Stand Alone and Smile é muito diferente. É também um livro pequeno, curto, de desenhos “soltos” (é o seu segundo “sketchbook”), mas estes são feitos a linhas muito finas, azuis sobre fundo branco ou brancas sobre fundo azul. Se bem que as figuras não encontrem categorias imediatas no mundo real, aproximam-se e atravessam diagonalmente as de “flores”, “plantas”, “secreções”, “pequenos répteis”, chegando por vezes mesmos a construir uma “personagem” e, espreitando por entre a profusão dos traços, alguns dos elementos indicados atrás e que remetem mais uma vez para essas personagens divertidas dos “gibis” de antanho... Se a aceleração do olhar o poderá associar a um Keith Jones, a maior simplicidade dos meios e a construção de detalhes com pequenas variações plásticas estarão mais próximas de um trabalho de um Pecoraro ou de um Broquard. Como muitos dos zines mais experimentais e verdadeiramente artísticos de que já aqui falámos, estes dois pequenos livros de Musturi, não apresentando uma narrativa do modo mais clássico (aristotélico) como o entendemos, não deixa ainda assim de, pela força permitida na contemplação das formas sugestivas criadas e nas ligações que elas permitem entre si, se construir uma “perspectiva sobre o mundo”, que se abre por sua vez a histórias por contar, aquelas que são contadas pelos gestos de um verdadeiro criador.

Stand Alone and Smile é muito diferente. É também um livro pequeno, curto, de desenhos “soltos” (é o seu segundo “sketchbook”), mas estes são feitos a linhas muito finas, azuis sobre fundo branco ou brancas sobre fundo azul. Se bem que as figuras não encontrem categorias imediatas no mundo real, aproximam-se e atravessam diagonalmente as de “flores”, “plantas”, “secreções”, “pequenos répteis”, chegando por vezes mesmos a construir uma “personagem” e, espreitando por entre a profusão dos traços, alguns dos elementos indicados atrás e que remetem mais uma vez para essas personagens divertidas dos “gibis” de antanho... Se a aceleração do olhar o poderá associar a um Keith Jones, a maior simplicidade dos meios e a construção de detalhes com pequenas variações plásticas estarão mais próximas de um trabalho de um Pecoraro ou de um Broquard. Como muitos dos zines mais experimentais e verdadeiramente artísticos de que já aqui falámos, estes dois pequenos livros de Musturi, não apresentando uma narrativa do modo mais clássico (aristotélico) como o entendemos, não deixa ainda assim de, pela força permitida na contemplação das formas sugestivas criadas e nas ligações que elas permitem entre si, se construir uma “perspectiva sobre o mundo”, que se abre por sua vez a histórias por contar, aquelas que são contadas pelos gestos de um verdadeiro criador.

Nota: agradecimentos a Marko Turunen, pela oferta dos livros.

Publicada por

Pedro Moura

à(s)

7:58 da tarde

3

comentários

![]()

Etiquetas: Finlândia